world.wikisort.org - France

Sainte-Marie-la-Mer Écouter (Santa Maria del Mar en catalan) est une commune française située dans le nord-est du département des Pyrénées-Orientales en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Roussillon, une ancienne province du royaume de France, qui a existé de 1659 jusqu'en 1790 et qui recouvrait les trois vigueries du Roussillon, du Conflent et de Cerdagne.

Pour les articles homonymes, voir Sainte-Marie.

Ne doit pas être confondu avec Saintes-Maries-de-la-Mer.

| Sainte-Marie-la-Mer | |

Le port de Sainte-Marie-la-Mer | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Pyrénées-Orientales |

| Arrondissement | Perpignan |

| Intercommunalité | Perpignan Méditerranée Métropole |

| Maire Mandat |

Edmond Jorda 2020-2026 |

| Code postal | 66470 |

| Code commune | 66182 |

| Démographie | |

| Gentilé | Saint-Marinois |

| Population municipale |

4 821 hab. (2019 |

| Densité | 469 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 42° 43′ 41″ nord, 3° 01′ 04″ est |

| Altitude | Min. 0 m Max. 10 m |

| Superficie | 10,29 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Unité urbaine | Sainte-Marie (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Perpignan (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Perpignan-2 |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.saintemarielamer.com |

| modifier |

|

Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par la Têt et par divers autres petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable : un espace protégé (« le Bourdigou ») et deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Sainte-Marie-la-Mer est une commune rurale et littorale qui compte 4 821 habitants en 2019, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1962. Elle est dans l'agglomération de Sainte-Marie et fait partie de l'aire d'attraction de Perpignan. Ses habitants sont appelés les Saint-Marinois ou Saint-Marinoises.

Géographie

Localisation

La commune de Sainte-Marie-la-Mer se trouve dans le département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie[I 1].

Elle se situe à 11 km à vol d'oiseau de Perpignan[1], préfecture du département La commune fait en outre partie du bassin de vie de Canet-en-Roussillon[I 1].

Les communes les plus proches[Note 1] sont[2] : Canet-en-Roussillon (2,5 km), Villelongue-de-la-Salanque (2,7 km), Torreilles (3,6 km), Saint-Laurent-de-la-Salanque (5,6 km), Claira (6,2 km), Bompas (6,8 km), Saint-Nazaire (6,9 km), Le Barcarès (7,0 km).

Sur le plan historique et culturel, Sainte-Marie-la-Mer fait partie de l'ancienne province du royaume de France, le Roussillon, qui a existé de 1659 jusqu'à la création du département des Pyrénées-Orientales en 1790[3] et qui recouvrait les trois vigueries du Roussillon, du Conflent et de Cerdagne[4].

Risques naturels et technologiques

La commune est concernée par le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels ( PRR N ) concernant les risques d'inondation approuvé le 19/05/2004[6].

La commune est classée en zone de sismicité 3, correspondant à une sismicité modérée[7].

Voies cyclables

La ville est traversée par la Vélittorale qui conduit du Barcarès à Canet-Plage[8].

Transports

La ligne 5 du réseau urbain Sankéo relie la commune à la gare de Perpignan.

Milieux naturels et biodiversité

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[9],[10].

Un espace protégé est présent sur la commune : « le Bourdigou », un terrain acquis par le Conservatoire du Littoral, d'une superficie de 73,9 ha[11],[12].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

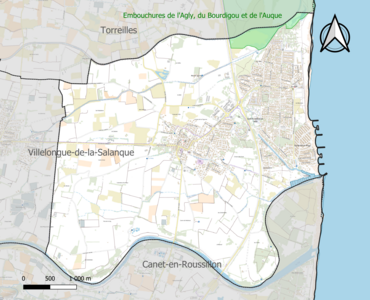

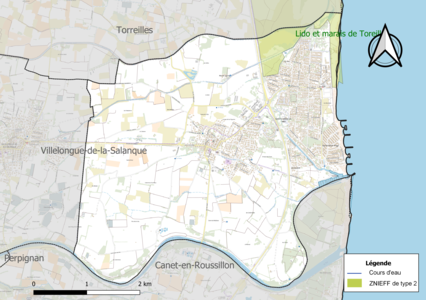

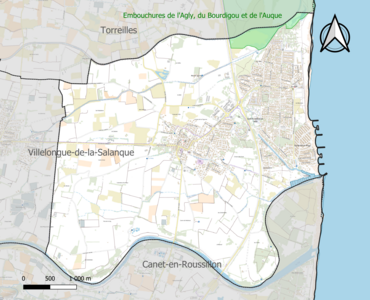

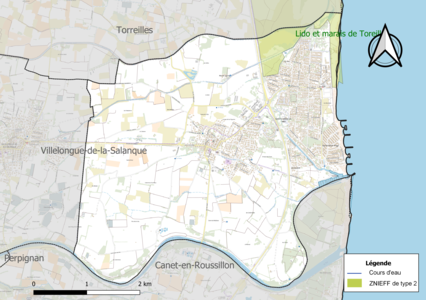

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 2] est recensée sur la commune[13] : l'« embouchures de l'Agly, du Bourdigou et de l'Auque » (488 ha), couvrant 4 communes du département[14] et une ZNIEFF de type 2[Note 3],[13] : le « lido et marais de Toreilles » (703 ha), couvrant 4 communes du département[15].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Sainte-Marie-la-Mer.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Sainte-Marie-la-Mer est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4],[16],[I 2],[17]. Elle appartient à l'unité urbaine de Sainte-Marie, une unité urbaine monocommunale[I 3] de 4 773 habitants en 2017, constituant une ville isolée[I 4],[I 5].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Perpignan, dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 118 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[I 6],[I 7].

La commune, bordée par la mer Méditerranée, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[18]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[19],[20].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (71,5 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (72,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (70,5 %), zones urbanisées (20,3 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (2,8 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (2,4 %), zones humides côtières (2,1 %), cultures permanentes (1 %), eaux maritimes (0,9 %)[21].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Voies de communication et transports

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Sainte-Marie-la-Mer est vulnérable à différents aléas naturels : inondations, climatiques (grand froid ou canicule), mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, la rupture d'un barrage[22],[23].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par crue torrentielle de cours d'eau du bassin de la Têt. La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) de Perpignan-Saint-Cyprien, regroupant 43 communes du bassin de vie de l'agglomération perpignanaise, un des 31 TRI qui ont été arrêtés le sur le bassin Rhône-Méditerranée. Des cartes des surfaces inondables ont été établies pour trois scénarios : fréquent (crue de temps de retour de 10 ans à 30 ans), moyen (temps de retour de 100 ans à 300 ans) et extrême (temps de retour de l'ordre de 1 000 ans, qui met en défaut tout système de protection)[24]. Du fait de son exposition marine, la commune est soumise également à un risque d'érosion très fort et de submersion marine, due à l'action conjuguée de la montée des eaux par surélévation du plan d’eau lors des tempêtes attaquant la côte et de l’action dynamique de la houle[25].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont soit liés au retrait-gonflement des argiles, soit de l'érosion littorale[26]. Une cartographie nationale de l'aléa retrait-gonflement des argiles permet de connaître les sols argileux ou marneux susceptibles vis-à-vis de ce phénomène[27].

Ces risques naturels sont pris en compte dans l'aménagement du territoire de la commune par le biais d'un plan de prévention des risques inondations[28].

Carte des zones inondables.

Carte des zones inondables. Carte des zones d'aléa retrait-gonflement des argiles.

Carte des zones d'aléa retrait-gonflement des argiles.

Risques technologiques

Sur le département des Pyrénées-Orientales, on dénombre sept grands barrages susceptibles d’occasionner des dégâts en cas de rupture. La commune fait partie des 66 communes susceptibles d’être touchées par l’onde de submersion consécutive à la rupture d’un de ces barrages, le barrage de Caramany sur l'Agly ou les barrages des Bouillouses et de Vinça sur la Têt[29].

Toponymie

Au cours de la Révolution française, la commune porte les noms de Redoute-de-l'Agly et de Redoute-Maritime[30].

La commune, nommée simplement Sainte-Marie, prend officiellement le nom de Sainte-Marie-la-Mer à la suite d'un décret du ministère de l'Intérieur du [31].

Histoire

Jusqu'au XIIe siècle, deux villages coexistent dans les environs : Sainte-Marie-de-Pabirans, siège au XIe siècle d'une famille de Sainte-Marie, et Saint-André-de-Bigaranes. Le territoire passe ensuite entre les mains des seigneurs de Canet. En février 1198, le roi Alphonse II d'Aragon donne l'autorisation à Raymond de Canet de fortifier l'une des deux localités de son choix. Celui-ci décide de doter Pabirans de fortifications, ce qui causa probablement la disparition progressive de Saint-André dont il ne reste plus de traces aujourd'hui. Le toponyme de Pabirans est ensuite progressivement abandonné au profit de Sainte-Marie[32],[33].

En 1322, Sainte-Marie rejoint la vicomté de Canet, créée à l'initiative de Sanche Ier, roi de Majorque et comte de Roussillon, en faveur de Guillaume IV de Canet[33].

En 1790, Sainte-Marie devient une commune indépendante[30].

Politique et administration

Canton

En 1793, la commune de Sainte-Marie fait partie du canton de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Elle est rattachée en 1801 à celui de Perpignan-Ouest puis en 1973 au canton de Perpignan-7. Elle revient en 1985 au canton de Saint-Laurent-de-la-Salanque puis change encore en 1997 pour le canton de Canet-en-Roussillon[30].

À compter des élections départementales de 2015, la commune rejoint le canton de Perpignan-2.

Administration municipale

Tendances politiques et résultats

Liste des maires

Population et société

Démographie ancienne

La population est exprimée en nombre de feux (f) ou d'habitants (H).

Démographie contemporaine

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[38]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[39].

En 2019, la commune comptait 4 821 habitants[Note 6], en augmentation de 2,03 % par rapport à 2013 (Pyrénées-Orientales : +3,73 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Manifestations culturelles et festivités

- Fêtes patronale et communale : 15 et [41].

Santé

Un centre médical est présent sur la commune.

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 2 439 ménages fiscaux[Note 7], regroupant 4 975 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 19 990 €[I 8] (19 350 € dans le département[I 9]). 46 % des ménages fiscaux sont imposés[Note 8] (42,1 % dans le département).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 10] | 11,8 % | 14,2 % | 14,7 % |

| Département[I 11] | 10,3 % | 12,9 % | 13,3 % |

| France entière[I 12] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 2 698 personnes, parmi lesquelles on compte 70,3 % d'actifs (55,6 % ayant un emploi et 14,7 % de chômeurs) et 29,7 % d'inactifs[Note 9],[I 10]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est supérieur à celui de la France et du département.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Perpignan, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 2],[I 13]. Elle compte 620 emplois en 2018, contre 620 en 2013 et 557 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 1 525, soit un indicateur de concentration d'emploi de 40,6 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 46,2 %[I 14].

Sur ces 1 525 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 351 travaillent dans la commune, soit 23 % des habitants[I 15]. Pour se rendre au travail, 86,4 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 2,9 % les transports en commun, 6,8 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 3,9 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 16].

Activités

Revenus de la population et fiscalité

En 2010, le revenu fiscal médian par ménage était de 24 004 €[I 17].

Culture locale et patrimoine

Monuments et lieux touristiques

Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Sainte-Marie

L'église Sainte-Marie remonte probablement au haut Moyen Âge. L'édifice actuel ne date cependant, pour ses parties les plus anciennes, que du XIIe siècle ou du début du XIIIe siècle. Le chevet fortifié, de forme pentagonale, est en effet le dernier vestige de l'église romane. Extérieurement comme intérieurement, ses parois sont appareillées en pierre de taille, ce qui montre le grand soin apporté à l'édifice[42]. L’orientation du chevet vers l'intérieur de l'enceinte fortifiée du village laisse penser que l'église jouait le rôle d'ultime refuge en cas d'attaque[43].

Le reste de l'église romane ne nous est pas parvenu. La nef fut reconstruite au XVIIIe siècle et rallongée au XIXe siècle, avec la construction de la façade actuelle. La nef est couverte par une charpente sur arcs diaphragmes, et remploie des pierres de taille provenant probablement de l'édifice roman[44].

L'Abside a été classée au titre des monuments historiques en 1983[45]. La nef a été inscrite au titre des monuments historiques en 1983[45].

Le mobilier comporte plusieurs retables et statues baroques (XVIIIe siècle) et néo-gothiques (XIXe siècle). De plus, l'édifice conservait un fragment sculpté attribué à un linteau et portant des traces d'une inscription aujourd'hui indéchiffrable. La datation souvent avancée pour cette sculpture (époque pré-romane) n'est pas vérifiable[42]. Cette pièce semble ne plus être entreposée dans l'église[46].

- Ancienne Église Saint-André de Bigaranes.

- Dans le village, on verra les vestiges de l'ancienne enceinte de forme quadrangulaire qui protégeait le village. Il ne reste que la courtine ouest, flanquée par l'abside de l'église et par une porte en plein cintre, surmontée d'une tour de l'horloge en briques. L'ensemble a été fortement remanié. Il subsiste également la tour d'angle nord-ouest, récemment restaurée.

- Fresque de portraits de rugbymen célèbres (300 m de long) à Sainte-Marie Plage, réalisée par le peintre Leslie Dykes en 1993.

- La place du village

- L'abside romane vue du sud.

- Fenêtre de l'abside romane.

- Intérieur de l'église.

- La Tour de l'Horloge.

- La bibliothèque municipale

Équipements culturels

La commune possède une bibliothèque municipale, située sur la place de la mairie.

Personnalités liées à la commune

- Louis Carrère (1914-1979) : joueur de rugby né à Sainte-Marie

- Jacqueline Cartier (1922-2017) : actrice, écrivaine et journaliste, morte à Sainte-Marie

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- La part des ménages fiscaux imposés est le pourcentage des ménages fiscaux qui ont un impôt à acquitter au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'impôt à acquitter pour un ménage fiscal correspond à la somme des impôts à acquitter par les foyers fiscaux qui le composent.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

Références

Site de l'Insee

- « Métadonnées de la commune de Sainte-Marie-la-Mer » (consulté le ).

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Sainte-Marie » (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Perpignan » (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Sainte-Marie-la-Mer » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans les Pyrénées-Orientales » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Sainte-Marie-la-Mer » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans les Pyrénées-Orientales » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Sainte-Marie-la-Mer » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « Fichier RFDM2010COM : Revenus fiscaux localisés des ménages - Année 2010 », sur le site de l'Insee (consulté le ).

Autres sources

- Stephan Georg, « Distance entre Sainte-Marie-la-Mer et Perpignan », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches de Sainte-Marie-la-Mer », sur www.villorama.com (consulté le ).

- Carrere, J.B., Description de la Province de Roussillon, Paris, chez Lamy, , 438 p. (lire en ligne).

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 222-225.

- Carte IGN sous Géoportail

- « plan de prévention des risques naturels inondation » (consulté le ).

- « Plan séisme » (consulté le ).

- Vélittorale (EV8)

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « le Bourdigou », sur le site du conservatoire du littoral (consulté le )

- « - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Sainte-Marie-la-Mer », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF l'« embouchures de l'Agly, du Bourdigou et de l'Auque » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « lido et marais de Toreilles » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), chapitre 1 - Liste des risques par commune.

- « Les risques près de chez moi - commune de Sainte-Marie-la-Mer », sur Géorisques (consulté le )

- « cartographie des risques d'inondations du tri de perpignan/saint-cyprien », sur le site du service public d’information sur l’eau et les milieux aquatiques dans le bassin Rhône-Méditerranée, (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), partie 1 - chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Plans de Préventions des Risques naturels - Base de données actualisée à septembre 2020 », sur georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), partie 3 - chapitre Risque rupture de barrage.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- « Version électronique authentifiée publiée au JO du 09/02/2017 | Legifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le ).

- Lucien Bayrou, Entre le Languedoc et le Roussillon, 1258-1659, fortifier une frontière ?, Ed. Amis du Vieux Canet, 2004, page 269.

- Jean Sagnes (dir.), Le pays catalan, t. 2, Pau, Société nouvelle d'éditions régionales, , 579-1133 p. (ISBN 2904610014).

- Tableau des maires affiché en mairie

- Fabricio Cardenas, « Maires nommés en février 1874 dans les Pyrénées-Orientales », sur Vieux papiers des Pyrénées-Orientales, (consulté le ).

- Préfecture des Pyrénées-Orientales, Liste des maires élus en 2008, consultée le 22 juillet 2010

- [PDF] « Liste des maires du département des Pyrénées-Orientales à la suite des élections municipales et communautaires des 23 et 30 mars 2014 », sur http://la-clau.net.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019.

- Michel de La Torre, Pyrénées-Orientales : Le guide complet de ses 224 communes, Paris, Deslogis-Lacoste, coll. « Villes et villages de France », (ISBN 2-7399-5066-7).

- Géraldine Mallet, Églises romanes oubliées du Roussillon, Ed. Les Presses du Languedoc, 2003, p. 96-97.

- Lucien Bayrou, Entre le Languedoc et le Roussillon, 1258-1659, fortifier une frontière ?, Ed. Amis du Vieux Canet, 2004, p. 269.

- Marcel Durliat, Roussillon Roman, Ed. Zodiaque, 1986, p. 232.

- « Eglise Notre-Dame des Anges », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Visite de l'église en juillet 2007

Voir aussi

Bibliographie

- Francis Brunet, « Sainte-Marie sous la IIe République 1848-1851 », Études roussillonnaises, no XII, , p. 257-284

Articles connexes

- Liste des communes des Pyrénées-Orientales

Liens externes

- Notices d'autorité :

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

- Site officiel de la commune

- Site Office du Tourisme

- Sainte-Marie sur le site de l'Institut géographique national

- Sainte-Marie sur le site de l'Insee

- Portail des communes de France

- Portail des pays catalans

- Portail des Pyrénées

- Portail des Pyrénées-Orientales

На других языках

[de] Sainte-Marie-la-Mer

Sainte-Marie-la-Mer (katalanisch: Santa Maria la Mar) ist eine französische Gemeinde mit 4821 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Pyrénées-Orientales in der Region Okzitanien. Sie gehört zum Arrondissement Perpignan und zum Kanton Perpignan-2.[en] Sainte-Marie-la-Mer

Sainte-Marie-la-Mer (French pronunciation: [sɛ̃t maʁi la mɛʁ] (listen); before 2017: Sainte-Marie,[3] Catalan: Santa Maria la Mar) is a commune in the Pyrénées-Orientales department in southern France.[es] Sainte-Marie-la-Mer

Sainte-Marie-la-Mer, (anteriormente Sainte-Marie[3]), Santa Maria la Mar en catalán, es una localidad y comuna francesa, situada en el departamento de Pirineos Orientales, región de Occitania y comarca histórica del Rosellón, en la Salanca.- [fr] Sainte-Marie-la-Mer

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии