world.wikisort.org - France

Saint-André-lez-Lille est une commune française, située dans le département du Nord en région Hauts-de-France. Elle fait partie de la Métropole européenne de Lille.

Pour les articles homonymes, voir Saint-André.

| Saint-André-lez-Lille | |

L'église Saint-André | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Nord |

| Arrondissement | Lille |

| Intercommunalité | Métropole européenne de Lille |

| Maire Mandat |

Elisabeth Masse UDI/DVD Décembre 2017 - 2026 |

| Code postal | 59350 |

| Code commune | 59527 |

| Démographie | |

| Gentilé | Andrésiens |

| Population municipale |

13 151 hab. (2019 |

| Densité | 4 162 hab./km2 |

| Population agglomération |

1 051 609 hab. (2019) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 50° 39′ 39″ nord, 3° 02′ 42″ est |

| Altitude | Min. 16 m Max. 22 m |

| Superficie | 3,16 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Lille (partie française) (banlieue) |

| Aire d'attraction | Lille (partie française) (commune du pôle principal) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Lille-1 |

| Législatives | Quatrième circonscription |

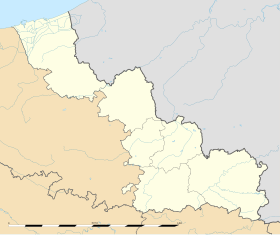

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.villesaintandre.fr/ |

| modifier |

|

Géographie

Communes voisines : Lille, La Madeleine, Wambrechies, Lambersart, Marquette-lez-Lille, Verlinghem.

Communes limitrophes

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Lille-Lesquin », sur la commune de Lesquin, mise en service en 1944[7] et qui se trouve à 9 km à vol d'oiseau[8],[Note 4], où la température moyenne annuelle évolue de 10,4 °C pour la période 1971-2000[9] à 10,8 °C pour 1981-2010[10], puis à 11,3 °C pour 1991-2020[11].

Urbanisme

Typologie

Saint-André-lez-Lille est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5],[12],[13],[14]. Elle appartient à l'unité urbaine de Lille (partie française), une agglomération internationale dont la partie française regroupe 60 communes[15] et 1 051 609 habitants en 2019, dont elle est une commune de la banlieue. L'agglomération de Lille (partie française) est la quatrième plus importante de la France en termes de population, derrière celles de Paris, Lyon et Marseille-Aix-en-Provence[16],[17].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Lille (partie française), dont elle est une commune du pôle principal[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 201 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[18],[19].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires artificialisés (95 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (93,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones urbanisées (56,3 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (31,4 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (7,3 %), zones agricoles hétérogènes (5,1 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[21].

Toponymie

Lille est une ville dont l'émergence au milieu d'un territoire marécageux parcouru par les multiples bras de la Deûle date des environs de l'an 1000. Un quartier également nommé « faubourg Saint-Pierre » se développe au XIIIe siècle l'extérieur des remparts originels de la ville qui entouraient le castrum autour d'une première église Saint-André (démolie en 1784). Cette agglomération autour de la route de Lille à Ypres à l'emplacement de l'actuelle rue Saint-André est constituée en paroisse en 1273.

De nouveaux remparts sont construits de 1667 à 1670 pour défendre la ville conquise par Louis XIV, et la moitié de la paroisse « Saint-André » se retrouve en dehors de cette enceinte.

Ce quartier hors les murs, le « faubourg Saint-André » devient progressivement un village, puis une commune distincte de Lille en 1789 qui garde le nom de « Saint-André ».

Comme il y a beaucoup de Saint-André en France, on rajouta « lez Lille » pour la distinguer des autres.

On écrit bien « lez » et non « les », car ce petit mot signifie « à côté de ».

Histoire

Lors de la construction de la ligne de chemin de fer Lille - Dunkerque au XIXe siècle, une hache de pierre et des fragments de poteries furent découverts sur le territoire de Saint-André. Ces vestiges du passé attestent de l’installation de peuplades gauloises sur ces terres.

La Basse Deûle et les rivières de la région attirent en effet les populations de l'époque car la présence de l’eau leur permet de pratiquer la pêche et la chasse.

Plus tard, alors que le royaume des Francs s’étend sur la région, les premiers habitants s’organisent en petites communautés pour effectuer le déboisement et la culture des terres : ce sont les villages francs et les manses carolingiennes[23].

La paroisse Saint-André de Lille fondée en 1273 à l'extérieur de l'enceinte de la ville, celle qui entourait le castrum, est à l’origine de la ville de Saint-André[24]. Son église était située à un emplacement compris entre les actuelles rues Saint-André et du Rempart. Son territoire partage son sort contrasté avec celui de la ville de Lille.

En 1667-1668, Louis XIV, au cours de la guerre de Dévolution, conquiert la région lilloise, dont le traité d'Aix-la-Chapelle lui confirme la possession. Cette conquête est suivie par la construction par Vauban de la citadelle de Lille et d'une nouvelle enceinte fortifiée autour de la ville.

Cette enceinte intègre à l'intérieur de la ville agrandie une partie de la paroisse Saint-André où est aménagé un nouveau quartier s'étendant sur le territoire de la partie également annexée de la paroisse voisine de La Madeleine. L’ancienne église paroissiale à l’intérieur de ce rempart est endommagée par les boulets lors du siège de 1708 puis démolie en 1784 et remplacée par celle de l’ancienne chapelle des Carmes rue Royale.

Le territoire à l'extérieur de la zone fortifiée, le « faubourg Saint-André » compris dans la banlieue de Lille (territoire soumis à la juridiction du magistrat de Lille), se développe le long des routes de Lille à Ypres et de Lille à Marquette. La communication entre ce faubourg et l'intérieur de la ville de Lille passe par la porte Saint-André.

Le faubourg se constitue en commune en 1790 conformément aux nouvelles institutions avec un premier maire élu. Sa limite avec la commune de Lille est celle de la zone fortifiée qui entourait la porte de Saint-André démolie en 1935 (actuellement parcours de la route D 749), celle avec la commune de La Madeleine le cours de la Basse Deûle à cette date (cours rectifié en 1882 au sud du pont Sainte-Hélène).

Saint-André est relié à Lille à partir de 1894 par la ligne de tramway hippomobile O, prolongée jusqu'à Wambrechies et convertie en traction électrique en 1904. Cette ligne devient la ligne L puis à partir de 1955, la ligne C Wattignies-Wambrechies remplacée en 1963 par une ligne de bus.

Héraldique

|

Les armes de Saint-André-lez-Lille se blasonnent ainsi : "Coupé, en chef : de gueules à la porte de l’abbaye de Marquette d’or, et en pointe : d’azur aux trois manteaux d’hermine soutenus chacun par une épée en pal rangées en fasce." |

|---|

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Liste des maires

Maire de 1802 à 1807 : Ph. Jos. Butin[25],[26].

Instances judiciaires et administratives

La commune relève du tribunal d'instance de Lille, du tribunal de grande instance de Lille, de la cour d'appel de Douai, du tribunal pour enfants de Lille, du tribunal de commerce de Tourcoing, du tribunal administratif de Lille et de la cour administrative d'appel de Douai.

Population et société

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[27],[Note 7]

En 2019, la commune comptait 13 151 habitants[Note 8], en augmentation de 14,03 % par rapport à 2013 (Nord : +0,49 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 39,1 %, soit en dessous de la moyenne départementale (39,5 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 20,0 % la même année, alors qu'il est de 22,5 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 6 169 hommes pour 6 797 femmes, soit un taux de 52,42 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,77 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Santé

Cultes

La maison-mère des Bernardines se trouve à Saint-André-lez-Lille. Plus d'une quarantaine de religieuses de l'ordre vivent à l'abbaye Notre-Dame de la Plaine qui abrite aussi des écoles maternelle et primaire.

Enseignement

Culture

Lieux et monuments

- Le pavillon Louis XVI[32], du XVIIIe siècle, rue Vauban, classé monument historique en 1921.

- Chapelle Saint-Paul[33], due à l'architecte Ludwik Peretz en 1965

- Gare de Saint-André.

- Abbaye Notre-Dame de la Plaine.

- Église Sainte-Camille : elle est érigée au XIXe siècle lors du développement du quartier de Sainte-Hélène en plein essor industriel. Deux patrons chrétiens Philibert Vrau et Camille Féron-Vrau agissent pour la création d'une nouvelle paroisse. Un ancien atelier de travail du lin, datant de 1870, est donné par l'entreprise Féron-Vrau au diocèse en 1901 et devient l'église Sainte-Camille. Inaugurée en 1908, celle-ci devient une des 70 églises détenues par le diocèse, (la très grande majorité des églises sont la propriété des communes depuis 1905 et la loi de séparation des Églises et de l'État). Le bâtiment est agrandi et réaménagé en 1929. En 2005, son état s'est tellement détérioré qu'elle ne peut plus accueillir du public en vertu d'un arrêté de péril. La mairie envisage de la racheter pour réaménager le site mais ne trouve pas d'accord avec le diocèse sur le montant. En décembre 2021, l'édifice est vendu à un promoteur privé moyennant plusieurs conditions ( respect de l'histoire du bâtiment, pose d'une plaque commémorative, sauvegarde du calvaire et de la statue du Sacré-Cœur, de quelques vitraux et du mobilier liturgique) tout en respectant les règles d'urbanisme posées par la ville pour ce secteur[34]

- Le Belvédère se visite lors des Journées du Patrimoine

- Le parc de l'École de Musique

- La Braderie du Muguet a lieu chaque 1er mai dans le centre-ville

- Des résidences remplacent les grandes propriétés bourgeoises avec parcs au cœur de la ville

- Gare SNCF

- Nouveau quartier autour de la gare, avec les rues nommées d'après Francis Blanche, Lino Ventura ou Michel Audiard.

Jumelages

Cinéma

- En 1967, André Versini tourna rue de la gare le feuilleton Rue barrée, avec Marlène Jobert.

Économie

L'entreprise Jean Caby porte le nom du charcutier qui a ouvert sa boutique à Lille en 1919. L’usine de Saint-André ouvre ses portes dix ans plus tard. En 1951, la PME commercialise ses premiers produits sous vide. Son histoire s’achève à l’aube de son centenaire avec sa liquidation judiciaire prononcée le 27 juin 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole à Tourcoing (Nord).

L'entreprise Dalkia, spécialisée dans les services énergétiques et la production d'énergie décentralisée, est implantée à Saint-André depuis 1940, d'abord sous le nom de Compagnie Générale de Chauffe (CGC), puis sous le nom de Dalkia en 1998 à la suite de la fusion de la CGC avec Esys-Montenay au sein du groupe Vivendi. La commune de Saint-André abrite le siège social de l'entreprise ainsi que la Direction Régionale Nord Ouest. Pendant près d'un demi siècle, la CGC fut historiquement liée au LOSC Lille Association (Lille Olympique Sporting Club), institution emblématique du football français (plusieurs de ses dirigeants ayant été de hauts responsables de la CGC), compte tenu notamment de la situation géographique de l'entreprise (secteur Lille / Lambersart / Saint-André), de sa proximité avec les infrastructures du LOSC de l'époque, mais aussi des relations étroites et du partenariat qu'entretenait la Ville de Lille (alors propriétaire du club) avec la CGC.

Le complexe chimique Kuhlmann - Rhodia s'étendait sur les communes de Saint-André-lez-Lille, La Madeleine et Marquette. Fondé en 1847, il est démantelé en 2005.

- Site des usines Kuhlmann

- Usines Kulhmann en 1957 (photo aérienne)

- Friches Kuhlmann à St-André en 2007

Personnalités liées à la commune

- Pierre Werner (1913-2002), homme d'État luxembourgeois et européen, un des pères de la monnaie commune (Euro).

- Isabelle Aubret : chanteuse, née à Lille en 1938, vécut dans la commune voisine de Marquette-lez-Lille, et travailla comme ouvrière bobineuse à la Filature de Saint-André durant 4 ans (de ses 14 ans jusqu'à ses 18 ans).

- Jean Brisy (1924-1991), céramiste sculpteur, né à Saint-André-lez-Lille.

- Jean Fontaine (1936-2021), missionnaire français d'Afrique qui a écrit une série d'ouvrages sur la littérature arabe.

- Thierry Libaert (1959-), Naisance et scolarité à Saint-André-les-Lille, conseiller au Comité économique et social européen.

- Leona Delcourt (1902-1941), danseuse et artiste connue sous le nom de Nadja grace à André Breton.

Pour approfondir

Bibliographie

Articles connexes

- Liste des communes du Nord

- Cimetières militaires du Commonwealth

Liens externes

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station météofrance Lille-Lesquin - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-André-lez-Lille et Lesquin », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Lille (partie française) », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Lille (partie française) », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Centre de Recherche généalogique Flandre-Artois

- mairie de Saint-André http://www.villesaintandre.fr

- Didier Joseph-François, Lille la maison et la ville, ateliergaleriéditions, (ISBN 9782 916601 33 5), p. 43

- Annuaire statistique du département du Nord pour l'an XI de la République 1802-1803, p. 273, lire en ligne.

- Annuaire statistique du département du Nord pour l'an 1807, p. 118-119, lire en ligne.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Saint-André-lez-Lille (59527) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Nord (59) », (consulté le ).

- Notice no PA00107798, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA59002573, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Jean-Charles Gatineau, « L'église Sainte-Camille vendue par le diocèse à un promoteur privé », dans La Voix du Nord du 15 décembre 2021, édition de Lille, pages Marcq-Lambersart et la métropole, p. 18.

- Portail de la métropole européenne de Lille

- Portail du Nord-Pas-de-Calais

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Saint-André-lez-Lille

Saint-André-lez-Lille (niederländisch Sint Andries bij Rijssel[1]), lokal knapp als Saint-André bezeichnet, ist eine französische Gemeinde mit 13.151 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Nord in der Region Nord-Pas-de-Calais.[en] Saint-André-lez-Lille

Saint-André-lez-Lille (French pronunciation: [sɛ̃.t‿ɑ̃dʁe lɛ lil], literally Saint-André near Lille; Dutch: Sint-Andries or Sint-Andries-Rijsel) is a commune in the Nord department in northern France. It is part of the Métropole Européenne de Lille.[2][es] Saint-André-lez-Lille

Saint-André-lez-Lille es una población y comuna francesa, en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Norte, en el distrito de Lille y cantón de Lille-Ouest.- [fr] Saint-André-lez-Lille

[ru] Сент-Андре-ле-Лилль

Сент-Андре́-ле-Лилль (фр. Saint-André-lez-Lille) — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, округ Лилль, кантон Лилль-1. Пригород Лилля, расположен в 6 км к северу от центра города, на берегу реки Дёль (фр.). На юге коммуны находится железнодорожная станция Сент-Андре линии Лилль-Кале.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии