world.wikisort.org - France

Pléneuf-Val-André [plenœf val ɑ̃dʁe] est une commune française située dans le département des Côtes-d'Armor en région Bretagne.

| Pléneuf-Val-André | |

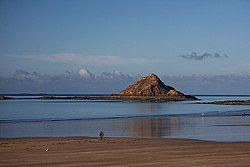

Vue aérienne sur la plage et le port de Piégu. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Côtes-d'Armor |

| Arrondissement | Saint-Brieuc |

| Intercommunalité | Lamballe Terre et Mer |

| Maire Mandat |

Pierre-Alexis Blévin 2020-2026 |

| Code postal | 22370 |

| Code commune | 22186 |

| Démographie | |

| Gentilé | Pléneuvien |

| Population municipale |

4 083 hab. (2019 |

| Densité | 239 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 35′ 30″ nord, 2° 32′ 49″ ouest |

| Altitude | Min. 0 m Max. 117 m |

| Superficie | 17,07 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Saint-Brieuc (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Pléneuf-Val-André (bureau centralisateur) |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | pleneuf-val-andre.fr |

| modifier |

|

Elle est connue comme station balnéaire familiale, située sur la côte est de la baie de Saint-Brieuc, dite « côte de Penthièvre ».

Géographie

Localisation

Pléneuf-Val-André se trouve à 25 km à l'est de Saint-Brieuc et à 13 km au nord de Lamballe.

Communes limitrophes

Géologie et relief

Le territoire de Pléneuf-Val-André est très diversifié :

- sa façade maritime comporte deux ports de plaisance (Dahouët et le port de Piégu), plusieurs plages (grande plage du Val-André ou Grève de Saint-Symphorien[1]) et la côte rocheuse comprenant :

- à l'ouest, la pointe de la Guette, côte rocheuse abritant le port de Dahouët et deux petites plages ;

- au nord, le Verdelet, îlot d'un hectare 80 ares[2], « caillou tombé de la chaussure de Gargantua » dit la légende, plus concrètement îlot accessible à la basse-mer des marées importantes par son tombolo; pêche à pied possible dans les rochers à la base du rocher principal qui constitue la réserve ornithologique Edmond Tranin, interdite d'accès de septembre à mars ;

- non loin de là vers le nord-ouest le petit archipel du plateau des Jaunes (aussi appelé les Platières), comportant deux îles principales sur des hauts fonds signalés par une balise sur un écueil proche ;

- plus au nord les deux îlots des Comtesses et au nord-ouest l'îlot de Rohein où se dresse un phare car il est cerné d'écueils balisés par des tourelles-lanternes ;

- la pointe de Pléneuf, dont la falaise de Château-Tanguy culminant à 72 m, que prolonge le Verdelet ; elle mène à un petit belvédère, face à l'îlot du Verdelet.

- les falaises de la Ville Pichard, le sentier des douaniers formant la Promenade du Levant et joignant la pointe de Pléneuf à la plage des Vallées[3] ;

- une vaste plage s'étendant jusqu'à Erquy et se décomposant en plusieurs grèves : la grève de Nantois appelée plage des Vallées dans sa partie orientale et la plus habituellement fréquentée (poste de secours), la grève de Nantois au sens restreint et sur laquelle on aperçoit parfois les chevaux du club hippique voisin, la grève de la Ville Berneuf ; sur les hauteurs, un golf de dix-huit trous jouit d'un beau point de vue[4] ;

- l'arrière-pays de terres agricoles au milieu desquelles se tient le bourg de Pléneuf ;

- le chemin de Vauclair relie le centre du bourg à la grève de Nantois ou plage des Vallées ;

- à l'ouest, vallon du ruisseau de la Flora qui se jette à la mer en sortant du moulin à marée du port de Dahouët.

Le nom du ruisseau de Nantois vient du breton Nant-wazh et signifie La Vallée du ruisseau.

Urbanisme

Typologie

Pléneuf-Val-André est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[5],[6],[7]. Elle appartient à l'unité urbaine de Pléneuf-Val-André, une unité urbaine monocommunale[8] de 4 073 habitants en 2017, constituant une ville isolée[9],[10].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Saint-Brieuc, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 51 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[11],[12].

La commune, bordée par la Manche, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[13]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[14],[15].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (56,8 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (66,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (30,1 %), terres arables (24,7 %), zones urbanisées (23,2 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (8,2 %), forêts (7,2 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (3,5 %), prairies (2 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (0,9 %), zones humides côtières (0,2 %)[16].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[17].

Morphologie urbaine

En 1970, la commune comporte 1 001 ha de terres agricoles avec 70 exploitations (inférieures à 50 ha) ; il en existait 116 en 1955.

En 1975, on recensait 1 512 résidences principales et 1 553 résidences secondaires.

Le Val-André

Le Val-André est la station balnéaire[18] proprement dite, créée à la fin du XIXe siècle par la construction progressive de villas le long d'une plage de 2,5 km ; la rue principale d'égale longueur s'étendant à une cinquantaine de mètres en arrière de la digue-promenade[19] et accueillant dans sa partie médiane de nombreux commerces, un casino[20] exploitant jeux, bars et restaurant, théâtre et cinéma, une grande chapelle (chapelle Notre-Dame créée par les religieuses de Saint-Quay en 1890), ainsi que de nombreux terrains de tennis dans le parc de l'Amirauté (2 ha).

Selon Jules Herbert (op. cit.), la zone littorale était en 1860 dépourvue de la moindre habitation. L'amiral Charner venait d'acheter un premier terrain en 1853, mais c'est à Charles Cotard qu'est attribuée la création du Val-André par l'achat dans ce but le d'une grande partie des dunes et terrains humides en bordure de mer. Une première voie parallèle est ouverte dans les dunes. La construction des villas a été longtemps encouragée par des prix très raisonnables ; trois francs le m² en 1896.

Cette première opération était limitée au sud, les terrains acquis s'arrêtant au niveau de la rue des Mouettes actuelle. Le développement d'une deuxième tranche prit le relais de l'initiative de Charles Cotard en la prolongeant harmonieusement jusqu'aux terrains plus accidentés au niveau des Murs Blancs. La construction en 1894-1895 du Grand Hôtel est l'élément notable de cette seconde phase.

M. de Nantois, maire de Pléneuf, a approuvé le développement de la station balnéaire et y a participé[21].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Pluenot en 1167, Pluenneut vers 1330, Pleneuc en 1356, Ploeneuc en 1428, Plenent en 1444, Plenneuc en 1477, Pleunent en 1480, Pleneuc en 1510, Pleneuet en 1536, Pleneucen 1569, Pleneult au XVIe siècle, Pleneuf en 1679, Pleneuf en 1793[22].

Son nom vient du breton ploe qui signifie paroisse et de saint Enoc, cité dans un acte de l'abbaye de Redon en 1181-1182. Il s'agit sans doute de saint Henwg (Henog) de Caerleon-sur-Usk[23],[24], né au Ve siècle, fils d'Umbrafel et d'Afrelia, petit fils de saint Budoc de Dol et frère de saint Magloire. Il est également cousin et compagnon de saint Samson[25]. Le Mabinogion dit de lui qu'il est le père de Taliesin le barde qui fit construire une église à sa mémoire à Llanhenwg. Il dit également qu'il alla à Rome demander secours contre l'hérésie pélagienne qui s'installait sur l'île de Bretagne. Ceux qui deviendront saint Germain d'Auxerre et saint Loup de Troyes seront désignés en concile pour s'y rendre.

La commune s'intitule Pléneuf-Val-André à la suite du décret du [25],[22].

Histoire

Préhistoire

À la plage des Vallées, vers 1925, ont été découverts dans des coulées de solifluxion des restes de la faune du quaternaire, notamment de mammouths, ainsi que des éclats de silex[26].

Des fouilles préventives[27] ont été menées en 1987 sur un site habité au paléolithique à proximité du port de Piégu, à la suite du suivi archéologique et géologique effectué dans le cadre de grands travaux de défense contre la mer et avant que la falaise ne soit consolidée vers 2005. Ce site en bas de falaise, en bord de voie (quai Célestin Bouglé) et inséré entre deux habitations, n'est que le reste d'un vaste gisement dont des traces ont été retrouvées sur l'estran. Le terrain se présentait comme un ensemble complexe de strates, avec un fort pendage ; le sol d'occupation par l'homme a été trouvé à deux mètres en dessous du niveau du quai. Le gisement consiste en une série de formations d'origine périglaciaire (trois ou quatre cycles), mêlées à des dépôts littoraux et dunaires (sable calcaire)[28].

L'outil le plus ancien, un petit biface de type acheuléen, atteste que la présence humaine remonte à plus de 200 000 ans. Cette présence a été identifiée en deux endroits : l'un en bas par la présence d'un outillage abondant en silex taillé ; le second près du sommet et où n'ont été trouvés que quelques silex médiocres parmi un grand nombre d'ossements animaux, aucun élément humain n'ayant été trouvé contrairement à ce qui avait été annoncé dans la presse[29].

Le cairn de la Ville-Pichard témoigne d'une occupation humaine sur le territoire de la commune au Néolithique moyen armoricain[30]

Antiquité gallo-romaine

Près des Galimennes, un gisement gallo-romain matérialisé par des tegulae et des tessons de céramique sigillée, furent trouvés des fragments de verre et d'amphore. Ces dernières, expertisées, ont été datées du IIIe siècle. Près de la Croix des Landes, un autre gisement de tegulae ; près de la Ville Bricault et près des Forges de Trégo également. Près du Bois : gisement gallo-romain ayant livré des tegulae, des tessons de céramique sigillée et un fragment d'amphore. Près du Cloître : ce gisement gallo-romain est matérialisé par des tegulae, des nombreux tessons de céramiques communes et sigillées et des fragments de poteries datables de la fin de l'âge du fer. Les céramiques sigillées expertisées ont été datées du IVe siècle. Près de Trégo : gisement de tegulae, associé à d'autres gisements d'époques diverses. Près de la station d'épuration : gisement de tegulae et de céramiques gallo-romaines, dont des céramiques sigillées. Ces dernières, expertisées, ont été datées du début du Ier siècle à la fin du IVe siècle, avec, pour ces éléments importés, une probabilité maximale de fabrication au IIe siècle. Près de la station d'épuration : ce gisement gallo-romain, distinct du précédent, livre des tegulae et des céramiques sigillées et communes. Il est associé à des structures orthogonales, probablement gallo-romaines, repérées par prospection aérienne. Les céramiques sigillées expertisées sont datées d'environ 75 apr. J.-C. à la fin du IVe siècle avec, pour ces éléments importés une probabilité maximale de fabrication au IIe siècle[31].

Moyen Âge

Le livre d'heures de Guémadeuc

.

Époque moderne

- 1783 : travaux de déroctage dans l'entrée du port de Dahouët.

Révolution française

Le XIXe siècle

- 1844 : ouverture du bureau des postes ; un télégraphe Chappe a aussi fonctionné au Cap Tanguy (face au Verdelet).

- 1869 : premières régates de Pléneuf le (autres régates à Dahouët).

- 1882 : création du Val-André par l'ingénieur Charles Cotard, collaborateur de Ferdinand de Lesseps.

- 1884 : construction de la vaste pension de famille, dite la Communauté, à l'initiative de la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie qui avait acquis les terrains l'année précédente ; ce bâtiment a laissé place à un centre de thalassothérapie en 2010.

- 1889 : pose de la première pierre de l'église le (inauguration le par Mgr Fallières).

- 1896 : pose de la première pierre de la chapelle (près de la Communauté) le (consacrée le par Mgr Morelle).

Le XXe siècle

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Pléneuf-Val-André porte les noms de 115 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale dont 13 marins disparus en mer (y ajouter Joseph Jouan, décédé dans le port de Livourne), 5 soldats morts sur le front belge, 3 soldats membres de l'Armée française d'Orient morts dans les Balkans (y ajouter Henry Gautier, décédé à Lisbonne (Portugal) le alors qu'il était de retour de Salonique), les autres, à l'exception de deux soldats (Jean-Baptiste Ollivry et Auguste Lévené) décédés alors qu'ils étaient prisonniers en Allemagne, étant morts sur le sol français[35]. Oublié : François Hamet, tué en Italie et inhumé là-bas.

Besnard Toussaint Emile, né le 04/05/1883 à Pléneuf-Val-André, soldat au 47e régiment d'infanterie, fut fusillé pour l'exemple le à Vienne-le-Château (Marne) pour « ivresse et abandon de poste devant l'ennemi »[36].

L'Entre-deux-guerres

- 1922 : du au , une ligne de chemin de fer dessert Pléneuf.

- 1931 : construction du môle de Piégu (achevé en 1933).

- 1934 : ouverture du nouveau casino

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Pléneuf-Val-André porte les noms de 41 Français morts pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale, dont 7 marins disparus en mer[35] et Pierre Gicquel, tué lors de la bataille de Mers el-Kébir ainsi que Joseph Crolais, lui aussi marin, décédé à Menzel Bourguiba (Tunisie), sans compter un soldat décédé juste avant le déclenchement de cette guerre[37]. Parmi eux, Émile Renault[38], décédé le jour même du débarquement de Normandie à Ouistreham ; Yves Le Péchon et René Lesage, décédés pendant la campagne d'Italie ; Julien Hervo et Maurice Ouinguenet[39], décédés en captivité en Allemagne.

L'après Seconde Guerre mondiale

Un marin d'état, René Guinard, originaire de Pléneuf-Val-André est décédé accidentellement en mer en 1946 au large de Saint-Mandrier[40]. Deux soldats (Emmanuel Baudet et Robert Dayot) originaires de Pléneuf-Val-André sont décédés pendant la guerre d'Indochine et six (Michel Boucher, Pierre Buchon, Michel Daviou, Jean Le Gal, Raymond Leclerc, Louis Percepied) pendant la guerre d'Algérie[35].

- 1954 : le terrain et le manoir de l'amiral Charner sont acquis par la commune (parc de l'Amirauté actuel).

- 1960 : inauguration le de la nouvelle mairie établie dans un petit château de style néogothique construit en 1884 non loin du centre de la commune, avec l'excès de matériaux destinés à l'église et du granit de l'Île Grande.

- 1965 : Pléneuf prend le nom de Pléneuf-Val-André[41].

- Salle polyvalente du Guémadeuc

- 1974 : création de la salle omnisports du complexe sportif du Pont-Gagnoux (6,5 ha) à proximité du bourg.

- 1978 : création de la station d'épuration.

- 1980 : ouverture de la piscine couverte du mont Colleux à côté du camping municipal et à 300 mètres de la plage.

- 1985 : une mention pour le prix de la Première Œuvre est délivrée aux architectes Michel Dayot et Patrice de Turenne qui ont élaboré et réalisé le siège de la société Davoust (négoce de bétail)[42]

Le XXIe siècle

- 2011 : le , ouverture d'un centre de thalassothérapie Spa Marin sur l'emplacement de la Pension Notre-Dame, appelée aussi Communauté, dont le bâtiment est déconstruit en 2008.

Histoire de l'îlot du Verdelet

Au Moyen Âge, le Verdelet était un lieu de culte, une ecclesia de la compétence des évêques de Saint-Brieuc[43], puis il y fut édifié un établissement monastique : une église dédiée à Saint-Michel, comme l'îlot du même nom à Erquy ; les deux par proximité du Mont-Saint-Michel. Selon deux chartes du XIIe (1132) et XIIIe siècle (1216), son nom était Saint-Michel de la Roche-Tanguy : encore en 1284, un clerc de la Roche-Tanguy est nommé par l'évêque, recteur de la paroisse Saint-Martin de Lamballe, le Verdelet dépendant du prieuré de cette paroisse[44].

L'« église » probablement fort modeste, est en ruines au moins au XVIe siècle : un aveu de 1585 évoque une « chapelle à présent en ruine et caducité » : les restes de construction visibles au sommet en sont probablement les ultimes vestiges. Pourtant, une carte marine de 1693 indique un bâtiment sur l'îlot nommé Saint-Michel du Verdelet[45].

Les moines ont déserté les lieux depuis longtemps quand selon un document de 1369, le Verdelet dépend féodalement de la seigneurie de Lamballe, probablement par Olivier du Vauclerc, capitaine du château de Lamballe. Celui-ci aurait édifié des éléments de forteresse sur l'îlot et en face à Château-Tanguy comme vassal de Jeanne de Penthièvre[46]. Bien plus tard, durant les guerres de la Ligue, trente soldats gardent les lieux, selon un document de 1595.

Par la suite, le Verdelet est intégré aux communs féodaux de la seigneurie du Guémadeuc : des droits y sont exercés et font l'objet de diverses mentions dans des documents fiscaux, tel en 1538 la garenne et pescherie de l'isle et rochier du Verdelay (Réformation générale du Penthièvre)[47] ; un aveu de 1585 fait état d'un droit de havage perçu par le seigneur sur les poissons pêchés aux environs de l'îlot.

La seigneurie du Guémadeuc appartint ensuite à la famille Richelieu, puis en , pour cent mille livres, l'îlot devient comme toute la seigneurie du Guémadeuc la propriété de François Berthelot, commissaire général des poudres et salpêtres de France, demeurant à Paris : celui-ci donna dix ans plus tard la seigneurie comme cadeau de mariage à son fils aîné. En 1722, un aveu de sa belle-fille (Agnès Rioult d'Ouilly) fait état d'un droit sur les moules enlevées du rocher : une havée à deux mains. Tous les droits ont été supprimés par un jugement du des Commissaires établis pour la vérification des droits maritimes, faute de production des actes réclamés selon un arrêt du Conseil d'état[48].

À la Révolution, le Verdelet devient terrain communal de la récente commune de Pléneuf, dans la logique de la loi du . Ses coquillages étaient une ressource alimentaire pour un grand nombre de pauvres, venant de loin. On sait que des moutons y étaient mis à pâturer par des mentions d'accidents : trente se jettent dans le vide en 1834 ; 109 se noient en voulant forcer le passage à marée montante en 1849 (le récit en est fait dans le « Petit guide du Baigneur »)[48].

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Liste des maires

Jumelages

La commune est jumelée avec Florstadt, ville allemande située dans le land de la Hesse, arrondissement de Wetterau depuis 2007[54].

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[55]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[56].

En 2019, la commune comptait 4 083 habitants[Note 3], en augmentation de 1,29 % par rapport à 2013 (Côtes-d'Armor : +0,59 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Station balnéaire

Loisirs principaux

- Un premier casino avait été créé en 1883 dans une annexe de l'Hôtel de la Plage (Hôtel du Casino). C'est le qu'ouvre le casino du Val-André, la Rotonde, donnant sur la digue-promenade et proposant en plus des salles de jeux, une piste de danse et un restaurant-bar. Son bâtiment est imbriqué avec celui d'une salle de cinéma.

- Tennis - Le tennis a joué un rôle pendant plusieurs décennies dans l'attractivité de la station. Dans la première moitié du XXe siècle, plusieurs terrains existaient dans la partie nord, en contrebas de la rue Charles-de-Ganne, fréquentés par la bourgeoise locale. Lentement éliminés par la pression immobilière, les terrains aménagés progressivement dans les terrains de l'Amirauté prirent le relais pour satisfaire le public devenu nombreux après la démocratisation de ce sport dans les années 1960. Avec cette tradition et ces possibilités pratiques, le Val-André a régulièrement accueilli et accueille toujours des tournois (tournoi international en août) sur la dizaine de courts du parc de l'Amirauté et les deux tennis couverts du Complexe sportif du Pont-Gagnoux à l'est du bourg.

- Golf - Le golf de Pléneuf-Val-André est un 18 trous situé dans un cadre naturel exceptionnel (il est classé parmi les plus beaux d'Europe selon le guide Peugeot Golf Magazine U.S.), le long de la plage des Vallées.

- La station a possédé entre 1987 et 2011 le label France Station Nautique. Les ports et les plages permettent toutes les activités nautiques de bord de mer, en partie sous la surveillance de professionnels présents dans trois postes de secours (un à la plage des Vallées). Plusieurs régates se déroulent de mars à septembre. Un centre nautique assure les formations nécessaires et fournit du matériel en location (catamarans, kayaks, planches à voile) ; il siège sur les hauteurs de Dahouët ainsi que dans le bâtiment ouvert en 2010 vers le port de Piégu ; il gère un centre de vacances nautiques pour les jeunes, en particulier à partir de la base nautique des Murs Blancs au sud de la grande plage du Val-André. La commune gère une piscine couverte ouverte toute l'année jouxtant le camping le plus proche de la plage principale, sur les Monts Colleux.

- Volley de plage - Chaque été, les volleyeurs - amateurs et professionnels - viennent nombreux sur les plages du Val-André, pratiquant principalement la formule du 3x3, à la différence de la formule olympique du 2x2. Plusieurs tournois y sont organisés.

- Le char à voile qui se pratique à marée basse sur la plage de la Ville Berneuf à proximité du camping homonyme (vers Erquy) dispose d'un bâtiment propre depuis 2009.

Économie

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Cairn de la Ville-Pichard classé en 1965 au titre des Monuments historiques[58].

- Le port de Dahouët a beaucoup contribué à la prospérité de Pléneuf ; il participe actuellement avec son patrimoine, ses quelques commerces et ses capacités portuaires à l'attrait touristique de la commune.

- La Motte Meurdel : au milieu des habitations du bourg, elle est constituée d'une alternance de couches d'argile et vase marine, son origine demeure obscure. Elle a la forme d'une ellipse, haute au maximum de 8,70 mètres pour 41 de large.

- Manoir de Vauclair : datant de la première partie du XVIe siècle, il subit des remaniements au XIXe siècle. Le seigneur du lieu avait droit de justice haute, moyenne et basse à Pléneuf. les différents propriétaires furent successivement les Maisons de : Henri Frotier de la Messelière; puis au XVe siècle et XVIe siècle aux de la Motte d'Orfeil; au XVIe siècle, Coligny; aux XVIIe siècle et XVIIIe siècle, aux Rieux et Rosmadec et au XVIIIe siècle au Keraly. Ils avaient un droit de foire à la chapelle Saint-Jacques en Saint-Alban, depuis 1436, ce droit fut octroyé à Guyon de la Motte par le du Jean V. Ils jouissaient d'un droit de sépulture, d'enfeus, de tombeaux et d'armoiries avec prééminence de bancs. Les communs et parties agricoles datent vraisemblablement de la seconde partie du XIXe siècle, le fournil de plan rectangulaire, massé en rez-de-chaussée, en grès, granite et poudingue est lui plus sûrement du XVIIIe siècle, époque où disparut le colombier à quatre tours. Cette bâtisse est de plan rectangulaire, à deux pièces par étage, séparé par un mur de refend, construit en granit. La tour, hors-d'œuvre est chapeautée d'un toit conique. La façade possède une lucarne à appui saillant mouluré et gâble ornés d'un écusson et de léopards. La porte en plein cintre[59]. L'intérieur est orné de peintures et de fresques ayant fait l'objet pour les œuvres de 5 d'entre elles d'une restauration en 2009.

- Manoir de Bellevue

- Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, église paroissiale de l'architecte Le Guerrannic réalisée entre 1889 et 1897.

- Presbytère, construction de 1767, agrandi en 1833, dans le jardin, une croix redentée du XVe siècle, portant un décor sculpté en demi-relief. Sur le mur de cette maison : les vestiges du gisant de Jacques II Du Guémadeuc, datant du début du XVIe siècle, composés d'un buste et d'un fragment de dalle.

- Le Moulin du Tertre Oro : moulin à vent maintenant sans ses ailes, visible de loin dans la partie sud de la commune.

- Le viaduc du Préto, détruit en 1968.

- La villa Les Pommiers, propriété privée sise avenue Jean-Richepin, est labellisée « Patrimoine du XXe siècle » et inscrite partiellement en 1995 au titre des Monuments historiques[60].

Personnalités liées à la commune

- Félix Gautier, maître de port de Dahouët, chevalier de la Légion d'honneur et son fils François Gautier (1832-1918), armateur, constructeur du Pourquoi-Pas ?, ami intime de Charcot.

- Léonard Victor Charner (1797-1869), amiral de France : il fait construire en 1857 un manoir avec chapelle et corps de garde sur des terrains alors proches de dunes mais qui seront par la suite au cœur du Val-André. Une des principales rues porte son nom et son patrimoine est devenu, par achat en 1954, le parc de l'Amirauté.

- Le poète Jean Richepin (1849-1926) y a fait construire la villa La Carrière et y est enterré. Le collège public de Pléneuf porte son nom.

- Frédéric Henri Le Normand de Lourmel (1811-1854), général de brigade, tombé devant Sébastopol le , est inhumé le suivant dans le cimetière de Pléneuf[61].

- Joseph Édouard de La Motte-Rouge (1804-1883), général, né dans la maison Bellevue situé dans le bourg.

- Philippe Gavi, cofondateur du journal Libération avec Jean-Paul Sartre et Serge July.

- Pierre-Yvon Lenoir (1936-2015), athlète français, est décédé dans la commune.

- Charlotte Valandrey (1968-2022), actrice, a choisi son pseudonyme en référence à la commune, et y est inhumée.

- Fabrice Jeandesboz, cycliste professionnel.

- Patrick de Gmeline, historien militaire, lauréat de l'Académie française.

- Gustave Téry, journaliste, fondateur du journal L'Œuvre (enterré dans la commune).

- Raoul Ponchon, écrivain, poète, membre de l'académie Goncourt (enterré dans la commune).

- André Cornu (homme politique), secrétaire d'État (enterré dans la commune).

- Simone Gallimard, éditrice française (enterrée dans la commune).

Héraldique

|

Blasonnement :

Coupé, au 1er de sable, au léopard d'argent accompagné de sept coquilles de même, ordonnées 4 et 3, au 2e de gueules fretté d'argent de six pièces. |

Divers

- De nombreuses scènes de la mini-série L'Accident ont été tournées aux abords de la plage du Val-André.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- 2 km de long, saint Symphorien y aurait débarqué selon la légende.

- Cadastre de 1841 selon Le Gal La Salle 1995, p. 157.

- Les vestiges de trois enceintes gauloises (cairn) ont été identifiés dans le secteur de la Ville Pichard (ce nom vient de pêcheurs).

- Au niveau de la Ville Berneuf, une avancée rocheuse permet un minimum de discrétion pour la pratique du naturisme, seul secteur traditionnellement affecté à ce loisir sur la côte nord.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Pléneuf-Val-André », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « La station balnéaire de Pléneuf-Val-André », notice no IA22001783, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Fiche d'inventaire préliminaire », notice no IA22002184, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Fiche d'inventaire préliminaire », notice no IA22001798, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Plans des acquisitions Cotard », notice no IM22003419, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- David Farmer, The Oxford Dictionary of Saints, Oxford: (Clarendon Press, 1978), pp. 256–257.

- John Henry Newman, Lives of the English Saints, (London: Freemantle, 1901), vol. 3, pp. 40–41.

- infobretagne.com, « Étymologie et Histoire de Pléneuf-Val-André ».

- « Chronique de préhistoire et de protohistoire des Côtes-du-Nord », 1967, dans le Bulletin de la société d'émulation des Côtes-du-Nord, 1968, p. 105 : cet article cite deux revues de géologie en référence.

- Construction d'un bâtiment pour le centre nautique.

- Bernard Hallegouet, Jean-Laurent Monnier et Jean Gagnepain, « Le Site paléolithique moyen de Piégu en Pléneuf-Val-André - Premiers résultats des fouilles », dans le Bulletin de la Société d'Émulation des Côtes-d'Armor, 1993, p. 3-17.

- « Le Site paléolithique moyen de Piégu en Pléneuf-Val-André - Premiers résultats des fouilles », dans le Bulletin de la Société d'Émulation des Côtes-d'Armor, 1993, p. 11.

- Loïc Langouët, Les mégalithes de l'arrondissement de Saint-Brieuc, Institut Culturel de Bretagne, , 89 p. (ISBN 9788682209805), p. 40.

- Archéologie du milieu rural en Haute Bretagne …, 1987.

- Voir CR n° 179 dans Scriptorium, 57/1 (2003) [E. KÖNIG, Das Guémadeuc-Stundenbuch. Der Maler des Antoine de Roche und Guido Mazzoni aus Modena. Kommentarband zur Faksimile-Edition. Katalog XLIV, Ramsen, Heribert Tenschert, 2001] Mss. [ P 91

- Collection particulière. Heribert Tenschert. Germeau, Potier, 1869, lot 36 - Catalogue de livres rares et précieux, Hippolyte Desztailleur, - 13 avril 1891, lot 640 - Sotheby's, 19 juin 1914, lot 104. - Lardanchet, 1936, lot 705 - Tenschert Catalogue : n° 45 : Leuchtendes Mittelalter. Neue Folge III, Vom Heiligen Ludwig zum Sonnenkönig : 34 Werke der französischen Buchmalerei aus Gotik, Renaissance und Barock - 2000, lot 25 - Tenschert Catalogue : n° 44 : Das Gúemadeuc-Stundenbuch : der Maler des Antoine de Roche und Guido Mazzoni aus Modena : Kommentarband zur Faksimile-Edition - 2001, Lot 1 Heures, Paris ?, Lyon ?, ca 1500 Armes des Guémadeuc Eberhard König, Das Guémadeuc-Stundenbuch. Der Maler des Antoine de Roche und Guido Mazzoni aus Modena, Kommentar zur Faksimile-Edition mit einem genealogischen Essay von Xavier Ferrieu ((1952-2005) Titulaire d'un DEA d'histoire (Rennes, 1975).- Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Rennes (en 1991). - Président de la Société archéologique et historique d'Ille-et-Vilaine (en 2000)), Heribert Tenschert, 2001. Booton, p. 284. Deuffic & Booton.

- Alain Gallicé et Laurence Moal, « Le convoi de la mer breton (1372-1559) : une stratégie de mutualisation des risques ? », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest [En ligne], 120-2 | 2013, mis en ligne le 30 juin 2015, consulté le 03 septembre 2022. URL : http://journals.openedition.org/abpo/2626 ; DOI : https://doi.org/10.4000/abpo.2626

- Memorialgenweb.org - Pléneuf-Val-André : monument aux morts

- Anne Lessard, « 14-18. 51 fusillés bretons et toujours pas de réhabilitation », sur Le Telegramme, (consulté le ).

- Memorialgenweb.org - Jean URBAIN

- Memorialgenweb.org - Émile RENAULT

- Memorialgenweb.org - Francis OUINGUENET

- Memorialgenweb.org - René GUINARD

- Décret du 5 janvier 1965 portant changement de noms de communes, JORF no 7 du 9 janvier 1965, p. 213, sur Légifrance.

- Siège social d'une P.M.E., Michel Dayot, Bourgois-Edeikins, Turenne, Pléneuf, prix de la Première Œuvre 1985 / mention.

- Déduction de Le Gal La Salle 1995 qui imagine également que les moines desservant ce lieu résidaient au lieu-dit voisin, la Moinerie, mentionné sur le cadastre de 1785.

- Le Gal La Salle 1995, p. 139.

- Le Gal La Salle 1995, p. 140. L'auteur a dressé un plan de ces vestiges, où il fait état d'une carrière et d'un petit port d'échouage au bas de la face ouest du rocher.

- Le Gal La Salle 1995, p. 142.

- Le Gal La Salle 1995, p. 145.

- Le Gal La Salle 1995, p. 148-149.

- « Pléneuf-Val-André. Décès de l'ancien maire Guillaume Guédo », Le Télégramme, (lire en ligne)

- « Pléneuf-Val-André. Bernard Rampillon premier magistrat », Le Télégramme, (lire en ligne)

- « Pléneuf-Val-André : décès de Bernard Rampillon, ancien maire », Le Télégramme, (lire en ligne)

- « Jean-Yves Lebas nouveau maire de la commune », Ouest-France, (lire en ligne)

- « Municipales à Pléneuf-Val-André. À 32 ans, Pierre-Alexis Blévin est le nouveau maire », Ouest-France, (lire en ligne).

- http://jumelage-pleneuf-val-andre.wifeo.com/ Comité de jumelage de Pléneuf-Val-André

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Notice no PA00089416, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. 2003

- Notice no , base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Charles Floquet, Michel Langle, Lionel Pilet, Pontivy. Napoléonville, Ville de Pontivy, , p. 286.

Voir aussi

Bibliographie

- André Guigot, Pléneuf-Val-André depuis la nuit des temps, Tome 1. - De la préhistoire à 1789, Breizh-Compo, Saint Brieuc 1985, Condé-sur-Noireau, Imp Corlet, p. 60-64.

- André Guigot, Pléneuf-Val-André depuis la nuit des temps, Tome 2. - De 1789 à 1940, Breizh-Compo, Saint Brieuc 1986

- Fornier, « Enceintes gauloises de la Ville-Pichard en Pléneuf », dans Bulletin de la Société d'émulation des Côtes-du-Nord, 1887, p. 250-260 (lithographie en fin de volume).

- J. Trévédy, « Les derniers seigneurs de Guémadeuc », dans Bulletin de la Société d'émulation des Côtes-du-Nord, 1888, p. 165-209.

- Michel Grimaud, Pléneuf, Val-André, Dahouët, au temps du train renard, des goélettes et des processions, préface de Patrick de Gmeline, Imprimerie briochine, 1982 Grand nombre de reproductions de cartes postales.

- Jules Herbert, Pages d'histoire locale : études et souvenirs : Dahouët, Val-André, Pléneuf, Lamballe, préface de Célestin Bouglé, Imprimerie moderne, 1902.

- Jean-Yves Durand, « Toponymie de la commune de Pléneuf », Annales de Bretagne, no 67, 4, 1960, p. 401-409.

- Jean-Pierre Le Gal La Salle, « Regards historiques sur le Verdelet », Bulletin de la Société d'émulation des Côtes-d'Armor, vol. CXXIII, , p.138-160.

- Henri Frotier de La Messelière, Au cœur du Penthièvre: Lamballe-Jugon-Montcontour-Tunegoët, Saint-Brieuc, éd. Les Presses Bretonnes, 1951, p. 166.

- E. Joly, Une paroisse de l'évêché de Saint-Brieuc: Pléneuf sous l'Ancien Régime, Pléneuf, E. Joly, 1937.

Articles connexes

- Dahouët

- Îlot du Verdelet

- Parc éolien en baie de Saint-Brieuc

- Liste des communes des Côtes-d'Armor

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à l'architecture :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de la mairie

- Office de tourisme de Pléneuf-Val-André

- Pléneuf-Val-André sur le site de l'Institut géographique national

- Portail de la Bretagne

- Portail des Côtes-d’Armor

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André ist eine französische Gemeinde mit 4083 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019). Sie liegt in der Region Bretagne und im Département Côtes-d’Armor. Pléneuf-Val-André ist Hauptort des Kantons Pléneuf-Val-André.[en] Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André (French pronunciation: [plenœf val ɑ̃dʁe]; Breton: Pleneg-Nantraezh; Gallo: Ploenoec) is a commune in the Côtes-d'Armor department of Brittany in northwestern France. The writer Florian Le Roy (1901–1959), winner of the 1947 Prix Cazes was born in Pléneuf-Val-André and the journalist Yves Grosrichard (1907–1992) died there too.- [fr] Pléneuf-Val-André

[ru] Пленёф-Валь-Андре

Пленёф-Валь-Андре́ (фр. Pléneuf-Val-André, брет. Pleneg-Nantraezh, галло Ploenoec) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Центр кантона Пленёф-Валь-Андре. Округ коммуны — Сен-Бриё.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии