world.wikisort.org - France

Noailhac (Noalhac en occitan) est une commune française située dans le département de la Corrèze en région Nouvelle-Aquitaine.

Pour les articles homonymes, voir Noailhac.

| Noailhac | |

L'église Saint-Pierre-ès-Liens. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Nouvelle-Aquitaine |

| Département | Corrèze |

| Arrondissement | Brive-la-Gaillarde |

| Intercommunalité | Communauté de communes Midi Corrézien |

| Maire Mandat |

Caroline du Mas de Paysac 2020-2026 |

| Code postal | 19500 |

| Code commune | 19150 |

| Démographie | |

| Gentilé | Noailhacois, Noailhacoises |

| Population municipale |

363 hab. (2019 |

| Densité | 27 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 45° 04′ 26″ nord, 1° 37′ 09″ est |

| Altitude | Min. 161 m Max. 502 m |

| Superficie | 13,51 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Brive-la-Gaillarde (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton du Midi corrézien |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Géographie

Commune arrosée par la Loyre qui y prend sa source.

Localisation

|

Lanteuil | Lagleygeolle |  | |

| Turenne | N | Collonges-la-Rouge | ||

| O Noailhac E | ||||

| S | ||||

| Turenne | Ligneyrac |

Géologie

Le bourg est notamment bâti en grès rouge comme Collonges-la-Rouge. Il est installé sur le premier rivage calcaire du Quercy et du Périgord déposé par la mer du Jurassique[1]. La faille de Meyssac[2] d'une soixantaine de kilomètres, de direction E-W à NW-SE (matérialisée par les tranchées excavées dans les années 1990 lors du redressement de la départementale 38 au nord du bourg) signe le contact entre cette mer liasique et le bassin sédimentaire permien, le promeneur pouvant faire en quelques pas un bond dans le temps de plus de 60 millions d'années. La mer liasique correspond à une transgression marine franche liée à l'individualisation du Bassin aquitain qui donne un domaine de sédimentation marine ouverte communiquant avec l'océan Atlantique en cours d'ouverture, d'où la formation d'une plate-forme carbonatée nord-aquitaine (vases carbonatées issues de cordons oolithiques et de barrières coralliennes qui isolaient des lagons et des lagunes côtières) qui s'appuie sur le Massif Central avec la mise en place d'une série épaisse de dépôts de calcaires et marnes à ammonites et bélemnites. Le bassin permien est un fossé d'effondrement formé à la fin du cycle hercynien et constitué de sédiments issus de l'érosion du Massif central, épandant dans le bassin de Brive de vastes dépôts de grès (au nord de Collonges, il correspond au grès de Mayssac, grès rouge en bancs réguliers, parfois schisteux)[3].

La morphologie actuelle, sans rupture brutale de relief, masque le rejet vertical de cette faille de plusieurs centaines de mètres entre les deux compartiments nord et sud. Sa matérialisation se traduit par les terrains qu'elle fait affleurer : au-dessus des terrains de l'ère secondaire, les couches plus anciennes de grès de diverses couleurs selon les conditions climatiques torrides ou tropicales, et le taux d'oxyde de fer dans le grès[4]. Au Trias, la région était à la latitude du Sahara actuel, d'où l'oxydation des minéraux ferrifères du grès sous forme d'hématite, en raison du climat tropical chaud et sec, et du taux d'oxyde de fer dans cette roche (2,2 % pour celui de Collonges, d'où les tons de grenat et de lie de vin alors que celui des Vosges est rose et celui de Brive est blanc et bariolé avec des tons blond et lie de vin)[1],[5]. Au sud de cette faille, les terrains marno-calcaires sont généralement orientés vers le sud-ouest, et les affleurements occidentaux de calcaires gréseux donnent des cuestas typiques dans les roches dures mais qui n'ont pas de réelle vigueur[6].

Les géologues débattent sur l'origine de cette faille complexe : ancienne faille varisque de direction armoricaine, réactivée sous le poids des sédiments calcaires du Jurassique et subissant le contrecoup lointain de la surrection des Pyrénées au Tertiaire ? Faille de direction « pyrénéenne » héritée du grand décrochement des sillons houillers du Massif Central[1] ?

Un double circuit de découverte (automobile et pédestre) est mis en place depuis 2010 pour la mise en valeur touristique et pédagogique de ce géosite. Il comprend cinq stations d’interprétation avec des panneaux explicatifs illustrés (falaise du Sinémurien avec le calcaire relevé de plus de 50 m au lieu-dit le col de la Croix du Buis, pli synclinal « en genou » à la station 5)[7],[8]. Ce patrimoine géologique est également mis en valeur au centre du bourg de Noailhac, dans une salle d’exposition sur la géologie, l'’Espace de Découverte de la Faille de Meyssac et de la Pierre inaugurée le 30 mai 2015[9].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[10]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[11].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[14] complétée par des études régionales[15] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Cressensac », sur la commune de Cressensac-Sarrazac, mise en service en 1991[16] et qui se trouve à 8 km à vol d'oiseau[17],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,8 °C et la hauteur de précipitations de 1 021,9 mm pour la période 1981-2010[18]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Brive », sur la commune de Brive-la-Gaillarde, mise en service en 1987 et à 12 km[19], la température moyenne annuelle évolue de 12,7 °C pour la période 1971-2000[20], à 12,7 °C pour 1981-2010[21], puis à 13,0 °C pour 1991-2020[22].

Urbanisme

Typologie

Noailhac est une commune rurale[Note 5],[23]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[24],[25].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Brive-la-Gaillarde, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 80 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[26],[27].

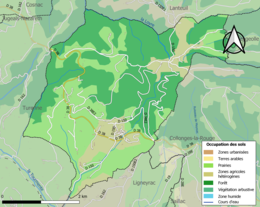

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (51,8 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (47,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (48,1 %), prairies (38 %), zones agricoles hétérogènes (13,8 %)[28].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Noailhac est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque particulier : le risque de radon[29]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[30].

Risques naturels

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrains constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux[31]. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 40,3 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (26,8 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 217 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 92 sont en en aléa moyen ou fort, soit 42 %, à comparer aux 36 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[32],[Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[33].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1997 et 1999. Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2017 et par des mouvements de terrain en 1999[29].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Noailhac est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[34].

Histoire

Le bourg, qui comprenait un petit château et une église, appartenait aux La Chassagne, mais ces derniers le vendirent aux vicomtes de Turenne au XIIIe siècle. Ainsi la paroisse fut rattachée à la châtellenie de Collonges, membre de la vicomté de Turenne.

Sur la demande du vicomte, la famille d'Astorg garda le village. Puis par mariage, il fut cédé aux Noailles. En 1738, grâce au démantèlement de la vicomté de Turenne, la famille Noailles acheta Noailhac et le rattacha au duché de Noailles.

Héraldique

|

Blason | Parti, au 1er, d'or à trois bandes de sinople, au 2d coupé, au 1er d'or à une main de gueules, au 2d d'azur à trois tours d'argent maçonnées de sable. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Économie

Politique et administration

Démographie

| L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[35]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[36]. En 2019, la commune comptait 363 habitants[Note 7], en diminution de 3,46 % par rapport à 2013 (Corrèze : −0,29 %, France hors Mayotte : +2,17 %). |

Lieux et monuments

- Échauguette de la façade sud de l’église Saint-Pierre-ès-Liens.

- Église Saint-Pierre-ès-Liens.

Église Saint-Pierre-ès-Liens

L’église Saint-Pierre-ès-Liens (XIIe-XVe siècles), construite en grès rouge, date en partie de la période romane. Détruite en partie pendant la guerre de Cent Ans, la nef a été reconstruite dans le style gothique au XVe siècle, par les Noailles. L’édifice religieux fut mis à mal pendant la Révolution. Le bâtiment fut mal réparé vers les années 1830, puis en 1905, un mur plat fut élevé sur sa façade ouest. Le 6 février 1923, l’église fut classée monument historique[39].

Châteaux de Noailhac

- Le château de Lacoste, construit au XVe siècle, formait un ensemble fortifié avec l’église. La tourelle du flanc sud de l’édifice religieux était peut-être défensive. Le château était accolé au flanc nord de l’église (sur la place actuelle). Il survécut aux guerres de religion et connut des campagnes de travaux aux XVIIe et XVIIIe siècles. Abandonné par ses propriétaires, il tomba en ruines, ruines encore présentes au début du XXe siècle, mais inexistantes aujourd’hui. C’est un monument inscrit[40].

- Le château de Chabrignac, aujourd'hui en ruines, était la propriété de la famille de Geoffre depuis l'époque des Croisades.

- Le château de Lon date de 1650.

Personnalités liées à la commune

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des communes de la Corrèze

- Liste des monuments historiques de la Corrèze

Liens externes

Sources

Références

- Claire König, « La faille de géologique de Meyssac », sur futura-sciences.com, .

- Les principales formations géologiques autour de Brive. Académie de Limoges, sur futura-sciences.com

- France: introduction à la géologie du sud-ouest, Elf Aquitaine, , p. 235.

- Géologie de la France, Editions du BRGM, , p. 87.

- Isabelle Varin, « Collonges-la-Rouge (Corrèze). Sanguine en pays vert », Les Plus Beaux Villages de France, no 23, , p. 8.

- DREAL du Limousin, Les sites remarquables du Limousin, t. 3, Les Ardents éditeurs, , p. 252.

- « Faille mésozoïque de Meyssac », sur mnhn.fr (consulté le ).

- « Faille mésozoïque de Meyssac », sur developpement-durable.gouv.fr (consulté le ).

- « Géologie à Noailhac », sur noailhacpatrimoine.fr (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Cressensac - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Noailhac et Cressensac-Sarrazac », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Cressensac - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Noailhac et Brive-la-Gaillarde », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Brive - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brive - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brive - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Noailhac », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Corrèze », sur www.correze.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Noailhac », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- notice sur la Base Mérimée, consultée le 25 août 2008

- Arrêté du 16 mai 1972, notice de la Base Mérimée, consultée le 25 août 2008

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[12].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[13].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Portail de la Corrèze

- Portail de l’Occitanie

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Noailhac (Corrèze)

Noailhac (okzitanisch Noalhac) ist eine französische Gemeinde mit 363 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Corrèze am westlichen Rand des Zentralmassivs. Die Einwohner nennen sich Noailhacois(es).[en] Noailhac, Corrèze

Noailhac (French pronunciation: [nɔajak]; Occitan: Noalhac) is a commune in the Corrèze department in central France.- [fr] Noailhac (Corrèze)

[ru] Ноайак (Коррез)

Ноайа́к (фр. Noailhac, окс. Noalhac) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Мессак. Округ коммуны — Брив-ла-Гайард.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии