world.wikisort.org - France

Ménil-en-Xaintois est une commune française située dans le département des Vosges, en région Grand Est.

Pour les articles homonymes, voir Mesnil.

| Ménil-en-Xaintois | |

L'église Saint-Jacques-le-Majeur. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Vosges |

| Arrondissement | Neufchâteau |

| Intercommunalité | Communauté de communes de l'Ouest Vosgien |

| Maire Mandat |

Didier Druaux 2020-2026 |

| Code postal | 88500 |

| Code commune | 88299 |

| Démographie | |

| Gentilé | Ménilois, Méniloises |

| Population municipale |

147 hab. (2019 |

| Densité | 35 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 18′ 28″ nord, 5° 58′ 32″ est |

| Altitude | 326 m Min. 322 m Max. 403 m |

| Superficie | 4,23 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Mirecourt |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Ses habitants sont appelés les Ménilois.

Géographie

Ménil-en-Xaintois est une petite commune rurale de la Plaine vosgienne, traversée par l'ancienne RN 66, aujourd'hui route départementale 166, le long de laquelle se concentre l'habitat. Le village est entouré de pâturages et de champs. Les communes voisines sont Dombasle-en-Xaintois à 2 km à l'est, Gironcourt-sur-Vraine à 6 km à l'ouest et Saint-Menge à 5 km au sud-ouest. D'autres communes sont limitrophes mais sans voie de communication directe avec Ménil : Biécourt et Totainville au nord, Gemmelaincourt et Rouvres-en-Xaintois au sud. Ménil partage avec Dombasle et ces dernières la forêt du Bois dessous Haye.

Hydrographie

Réseau hydrographique

La commune est située dans le bassin versant de la Meuse au sein du bassin Rhin-Meuse. Elle est drainée par le ruisseau le Canal de l'Etang et le ruisseau du Puits de Haie[1],[Carte 1].

Gestion et qualité des eaux

Le territoire communal est couvert par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Nappe des Grès du Trias Inférieur ». Ce document de planification, dont le territoire comprend le périmètre de la zone de répartition des eaux[Note 1] de la nappe des Grès du trias inférieur (GTI), d'une superficie de 1 497 km2, est en cours d'élaboration. L’objectif poursuivi est de stabiliser les niveaux piézométriques de la nappe des GTI et atteindre l'équilibre entre les prélèvements et la capacité de recharge de la nappe. Il doit être cohérent avec les objectifs de qualité définis dans les SDAGE Rhin-Meuse et Rhône-Méditerranée. La structure porteuse de l'élaboration et de la mise en œuvre est le conseil départemental des Vosges[2].

La qualité des eaux de baignade et des cours d’eau peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l’eau et l’Agence française pour la biodiversité[Carte 2].

Urbanisme

Typologie

Ménil-en-Xaintois est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2],[3],[4],[5]. La commune est en outre hors attraction des villes[6],[7].

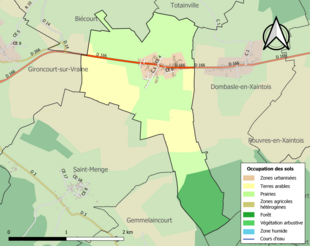

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (78,7 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (85,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (49,1 %), terres arables (29,6 %), forêts (14,7 %), zones urbanisées (6,6 %)[8].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[9].

Toponymie

- 1109 : Masnile

- 1130 : Masnille

- 1148 : Manile

- 1187 : Masnili

- 1242 : Mesnil

- 1251 : Manil en Sainctoris

- 1280 : Manilz on Santois

- 1287 : Mesgnil

- 1309 : Mesni en Sentois

- 1330 : Manil en Sainstois

- 1332 : Masnillo en Saintoix

- 1380 : Mennil en Saintoix ou Menyl

- 1402 : Manillo

- 1426 : Manil en Saintoix

- 1459 : Mesnil en Sanctoix

- 1656 : Le Mesnil

- 1711 : Mesnil en Xaintois

- 1768 : Mansile in Sanctesio

- 1779 : Ménil en Saintois

Histoire

L'historien lorrain Dom Calmet pensait que le village était le même que celui de Ménil la Tour dont il était question dans les titres anciens. La maison de Ménil la Tour portait d'argent à trois chevrons de gueules, accompagnés de neuf hermines. Le village dépendit d'abord du marquisat de Removille puis de celui de Baudricourt. Il est parlé du village dans la confirmation des biens du prieuré de Deuilly (hameau de la commune de Sérécourt, canton de Lamarche) par Pierre, évêque de Toul, en 1118.

Rattachement administratif : 1594 : bailliage des Vosges, prévôté de Mirecourt et de Remoncourt 1710 : même bailliage, prévôté de Mirecourt 1790 : bailliage de Mirecourt, maîtrise de Neufchâteau, canton de Rouvres en Xaintois

La haute justice appartenait au duc de Lorraine (partie de Saint-Pierre), la moyenne et la basse à l'abbé de Chaumousey (partie de Chaumousey). L'abbesse de Remiremont y avait également une seigneurie (un procès, au XVIe siècle, entre elle et l'abbé de Chaumousey en atteste). Les habitants devaient payer par conduit une redevance annuelle d'un resal d'avoine et d'une poule pour droit de bourgeoisie. Au spirituel, le village dépendait de l'abbé de Chaumousey qui percevait les 2/3 de la dîme, le reste allant au curé de la paroisse. Le village voisin de Dombasle-en-Xaintois dépendait de la cure paroissiale qui appartenait à l'ordre de Saint-Augustin.

L'église, dédiée à saint Jacques le Majeur, fut construite à la fin du XIVe ou au commencement du XVe siècle. La piscine pratiquée dans le mur sud fut bien conservée jusqu'au XIXe siècle. On trouvait dans la sacristie un sacrarium qui servait de chapelle à un monastère bâti à l'extrémité occidentale du village et qui dépendait de l'abbaye de Chaumousey. Il est fréquent de lire, depuis le XIXe siècle, qu'au sud-ouest du village, se trouvait, au lieudit du Seucherey, un autre monastère qui dépendait de la même abbaye.

Il faudra attendre les fouilles des années 1980, entreprises à l'initiative du chanoine Jean Colson, pour constater qu'il s'agissait en fait d'une villa gallo-romaine.

La première implantation de la villa du Seucherey doit remonter à la fin du Ier ou début du IIe siècle. Elle tombera sous la déferlante barbare des années 275. Reconstruite, elle retrouve une activité normale jusqu'aux invasions de 352-366, où elle fut, comme de nombreux établissements ruraux de la région, complètement détruite. Les séries monétaires découvertes sur le site confirment bien cette datation. L'état général du site et la forte concentration de bois calciné témoignent que le Seucherey fut ravagé et incendié. Vue l'absence de pièces archéologiques significatives, on peut penser que l'exploitation a été pillée, à moins que les habitants aient pu prendre la fuite avec les quelques richesses de la villa. Dans tous les cas, une partie des habitants a été massacrée lors de la destruction et abandonnée dans les décombres. Lors du sondage de , deux squelettes ont été mis au jour : deux adolescent(e)s respectivement âgé(e)s de 12-14 ans et 15-17 ans maximum (leurs corps étaient allongés côte à côte au milieu de pierres qui composaient certainement un mur à proximité), ainsi que le crâne d’un enfant âgée de 8 ans maximum. De plus, on peut également observer de fortes concentrations de débris osseux à même le sol. Chaque année, la préparation des terres pour la plantation du blé, du maïs... fait ressortir des fragments de boîtes crâniennes, de mâchoires, des dents et autres ossements humains... L'exploitation du Seucherey couvrait, hors les terres cultivées, environ 4 hectares. Une taille relativement importante pour une villa. Les bâtiments étaient construits en pierres calcaires scellées par un mélange de chaux, de sable et de tuiles pillées. La toiture, composée de tuiles caractéristiques (l'imbrex et la tegula), était soutenue par une charpente en bois. Les bâtiments, constitué d'un sol en partie dallé, étaient essentiellement destinés à l'exploitation agricole. Une partie plus richement agencée, qui pourrait être la maison du maître, se situait au nord-ouest de la villa. On y note la présence d'une mosaïque à dominante de tesselles noires et blanches, et en moindre proportion des tesselles ocre. Le revêtement mural était en partie peint en rouge et vert, avec présence de carreaux de terre cuite à décors géométriques incisés dans la masse. L'activité devait se concentrer sur l'élevage animal (dont le porc à en croire les nombreux ossements retrouvés) et la culture du blé.

- Un document de 1310 cite Mansionile in Seguntiso (in Histoire des ducs et des comtes de Champagne) de Henry d'Arbois de Jubainville avec la collaboration de Léon Pigeotte. Le terme mansionile, de latinité barbare, signifie un champ accompagné d'une maison, pour y loger le laboureur."

- Les actes d'état civil datent de 1691, la mairie et l'école datent de 1872.

- En 1884, le curé de la paroisse, l'abbé Meignien, a l'idée de créer dans le village un théâtre où on jouerait une pièce en l'honneur de Jeanne d'Arc. Il fallut attendre 1894 pour que le rêve devienne réalité, les habitants de Ménil ne voulant pas s'investir dans l'aventure du prêtre.

Avec l'aide de monseigneur Foucault, évêque de Saint-Dié et l'accord des paroissiens, le rêve devint réalité. La pièce retraça la vie de Jeanne d'Arc, de son enfance au bûcher et s'intitula Le Mystère de Jeanne d'Arc représentée par ses compatriotes. On la dut à monseigneur Foucault. On recruta les habitants de Ménil et de Dombasle-en-Xaintois pour les besoins de la pièce. On construisit dans le village une salle en bois pouvant accueillir 2 000 personnes. Les peintres-décorateurs Albert Minoux et Paul Mangin s'occupèrent des décors, on réalisa les costumes. Il y avait 110 acteurs. Les représentations eurent lieu de 1896 à 1901[10],[11], année où un orage détruisit l'intérieur du théâtre. Elles reprennent jusqu'en 1907 mais le succès n'est plus au rendez-vous. En 1908, a lieu la vente aux enchères du théâtre et de son mobilier. Aujourd'hui, un bâtiment agricole occupe l'emplacement de l'ancien théâtre.

Au temps de sa splendeur, le théâtre accueillait une foule nombreuse, venue des villes thermales des environs mais aussi des pèlerins, des personnalités politiques (Jules Méline, Maurice Barrès[12], le Shah de Perse) et religieuses. Les professionnels applaudissaient, on comparait le théâtre aux meilleurs théâtres allemands de l'époque, on parlait de faire jouer la pièce à Paris lors de l'Exposition universelle de 1900, des articles de presse en vantaient les mérites. L'Illustration, célèbre journal de l'époque, lui dédia une double page dans son numéro du .

De 1987 à 1997, sous l'impulsion du chanoine Jean Colson, les Ménilois firent revivre, le temps de quelques représentations, le théâtre populaire.

Sur les hauteurs du village, d'où on profite d'une vue étendue sur les alentours, les Allemands installèrent, durant la Seconde Guerre mondiale, une base radar. Cette base, qui fonctionna de 1941 au mois de , était composée notamment d'un blockhaus, de baraquements en bois et d'une cuve bétonnée devant recueillir l'eau d'un captage réalisé par les habitants du village réquisitionnés. Elle servit au radioguidage de la chasse de nuit et au guidage de l'artillerie antiaérienne. Elle fut évacuée devant l'avancée des troupes américaines.

En 1996, le village a été mis sous les feux de l'actualité après la découverte sordide d'un enfant battu par tous les adultes de sa famille[13],[14]

Politique et administration

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[15]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[16].

En 2019, la commune comptait 147 habitants[Note 3], en diminution de 19,23 % par rapport à 2013 (Vosges : −2,86 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Économie

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église Saint-Jacques-le-Majeur du XIIIe siècle.

Une toile de fond peinte, classée monument historique depuis 1994, est conservée dans l'église. Elle représente la maison natale de Jeanne d'Arc, l'église paroissiale avant la modification de l'ancien chœur ou porche d'entrée actuel, la mairie et le pont.

Personnalités liées à la commune

- Victor Amédé Gasquin (1831-1888), proviseur du lycée de Reims, chevalier de la Légion d'honneur, né à Ménil-en-Xaintois[19].

- Louis Aimé Julien Prevet (1882-1960), lieutenant-colonel d'infanterie, commandeur de la Légion d'honneur, né à Ménil-en-Xaintois le 9 Mars 1882 et mort a Meaux (seine et marne)le 1 novembre 1960[20].

Héraldique, logotype et devise

Pour approfondir

Bibliographie

- Le Département des Vosges, statistiques historiques et administratives, Henri Lepage, Charles Charton, 1845

- Département des Vosges, description, histoire, statistiques, dictionnaires des communes, hameaux, écarts, fermes, accompagnés de plans, Paul Chevreux, Léon Louis, 1889

- L'Illustration, numéro du 22/07/1899

- Ménil-en-Xaintois Christophe Mathis, 1999

- Le Théâtre populaire de Ménil-en-Xaintois 1898-1908, Christophe Mathis, 2001

- « La base aérienne de Ménil-en-Xaintois (88) », Olivier Rouer, dans 39-45 magazine,

Articles connexes

- Liste des communes des Vosges

Liens externes

- Ménil-en-Xaintois sur le site de l'Institut géographique national

- le patrimoine de la commune sur le site officiel du ministère français de la Culture (base architecture et patrimoine), Ministère de la Culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service de l'inventaire général de la Région Lorraine

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Une zone de répartition des eaux est une zone comprenant les bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins hydrographiques et systèmes aquifères définis dans le décret du 29 avril 1994, où sont constatées une insuffisance, autre qu'exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Ménil-en-Xaintois » sur Géoportail (consulté le 29 juillet 2022).

- « Qualité des eaux de rivière et de baignade. », sur qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/ (consulté le )

Références

- « Fiche communale de Ménil-en-Xaintois », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines Rhin-Meuse (consulté le )

- « SAGE Nappe des Grès du Trias Inférieur », sur https://www.gesteau.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Jean de Ceyssac, « Le mystère de Jeanne d'Arc à Ménil-en-Xaintois », La France illustrée, , Page 247 (lire en ligne).

- « Le théâtre de Jeanne d'Arc », Le Monde artiste, , page 494 (lire en ligne).

- Dans son livre, Les Amitiés françaises, Barrès évoque ce théâtre et le compare aux représentations données à Brixlegg-sur-Inn, Liesing, Kiefersfelden, Rothenburg-ober-der-Tauber et Honau, p; 148-151, éd. de 1918.

- Johnny, 3 ans, rien que du malheur

- Johnny, enfant martyr dans un village où personne ne l'a vu - l'Humanité

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « Cote LH/1083/46 », base Léonore, ministère français de la Culture.

- « Cote 19800035/336/45312 », base Léonore, ministère français de la Culture.

- Portail des communes de France

- Portail des Vosges

На других языках

[de] Ménil-en-Xaintois

Vorlage:Infobox Gemeinde in Frankreich/Wartung/abweichendes Wappen in Wikidata[en] Ménil-en-Xaintois

Ménil-en-Xaintois is a commune in the Vosges department in Grand Est in northeastern France.- [fr] Ménil-en-Xaintois

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии