world.wikisort.org - France

Mont-sous-Vaudrey est une commune française située dans le département du Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté.

Pour les articles homonymes, voir Mont.

| Mont-sous-Vaudrey | |

L'ancienne mairie-école et l'église de l'Assomption. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bourgogne-Franche-Comté |

| Département | Jura |

| Arrondissement | Dole |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Val d'Amour |

| Maire Mandat |

Paulette Giancatarino 2020-2026 |

| Code postal | 39380 |

| Code commune | 39365 |

| Démographie | |

| Gentilé | Moniers |

| Population municipale |

1 275 hab. (2019 |

| Densité | 86 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 46° 58′ 52″ nord, 5° 36′ 11″ est |

| Altitude | Min. 211 m Max. 252 m |

| Superficie | 14,86 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Dole (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Mont-sous-Vaudrey (bureau centralisateur) |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | mont-sous-vaudrey.fr |

| modifier |

|

Géographie

La rivière Cuisance est le principal cours d'eau qui traverse la commune située à 220 mètres d'altitude avec une superficie de 14,9 km2.

Communes limitrophes

|

Belmont | Montbarrey |  | |

| Bans Souvans |

N | Vaudrey | ||

| O Mont-sous-Vaudrey E | ||||

| S | ||||

| Villers-les-Bois, Oussières |

Urbanisme

Typologie

Mont-sous-Vaudrey est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[1],[2],[3].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Dole, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 87 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[4],[5].

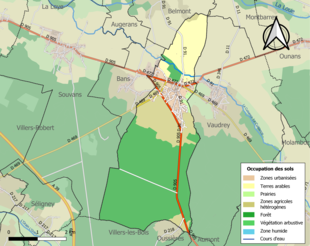

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (59,4 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (59,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (59,4 %), zones agricoles hétérogènes (16,3 %), terres arables (14,4 %), zones urbanisées (8,3 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,9 %), prairies (0,7 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[7].

Économie

Histoire

Origines

Les origines de Mont-sous-Vaudrey sont incertaines.

Au sud, une voie romaine, connue sous le nom de Levée de Jules-César, reliant Grozon à Rahon et Tavaux, sépare Mont de Villers-les-Bois.

Au nord, au lieu-dit « la Boutique », des débris de constructions romaines, des monnaies et des ustensiles de cuisine ont été découvertes, et un péage y a existé.

Moyen Âge et époque moderne

La première mention de Mont connue à ce jour figure dans un acte de 1111, par lequel Guillaume ler d'Arguel, archevêque de Besançon, fait don de l'église de Mont à la cathédrale Saint-Étienne de Besançon.

Le village fait alors partie de la baronnie de Vaudrey.

Il est érigé en seigneurie particulière en 1319, par Simon de Vaudrey, qui y fait bâtir un château-fort, détruit en 1480, à l'actuel lieu-dit « au Vieux Château », sur la rive gauche de la Cuisance.

Cette terre sert d'apanage à son quatrième fils Jean. La justice haute, moyenne et basse, la banalité du four et du moulin, des cens en argent et en grains, ainsi que des corvées, sont alors attachés à cette terre. Cependant la communauté villageoise jouit d'une charte de commune qui lui permet, avec des échevins à sa tête, de gérer les affaires courantes du village.

Jean de Vaudrey divise la seigneurie de Mont, en 1341, au profit de ses enfants. Une moitié conserve l'appellation de seigneurie de Mont, un quart prend celle de seigneurie de Byans, et un autre quart celle de seigneurie de Vellefaux.

Jouissant du passage de nombreux axes de circulation, dont la route saunière reliant les Monts Jura à Dole, capitale du comté de Bourgogne, Dijon, capitale du duché de Bourgogne, et Paris, capitale du royaume de France, et par laquelle transitent bois, fromages et salaisons, Mont accueille rapidement de nombreuses auberges et boutiques, ainsi que des villégiatures de notables des villes voisines. Cette prospérité commerçante lui permet de supplanter très tôt dans l'histoire son voisin, Vaudrey, demeuré paysan.

Seigneurie de Mont

Un descendant, Guyot II de Vaudrey, ayant pris le parti du roi de France Henri II, est puni de sa trahison par la confiscation de ses biens, prononcée par le parlement de Dole, en 1549. L'empereur Charles Quint donne ses derniers à Jean de Vaudrey, cousin de Guyot, contre le paiement d'un cens modique. Sans hoirs, Jean de Vaudrey lègue la seigneurie de Mont à Guillaume de Montrond.

Au début du XVIIe siècle, son fils Antoine, fait édifier ou restaurer, le Château-Gaillard.

Adrien de Montrond, descendant de ce dernier, sans enfants, lègue ses biens à son épouse, Louise-Dorothée de Lezay. Sans hoirs, elle rédige son testament en faveur de François-Gabriel, marquis de Lezay, qui vend ses droits sur Mont, à Etienne Domet, avocat général au parlement de Dole, en 1736. La famille Domet fait édifier le Château de la Grangerie, et conserve la seigneurie de Mont jusqu'à ce que la Révolution française en fasse une commune.

Seigneurie de Byans

Un descendant, Adam de Byans, vend la part, dite de Byans, à Philippe Merceret, de Salins, en 1572.

Une postérité de ce dernier, Alexandre, la revend à Charles de la Baume, marquis de Saint-Martin, en 1680.

Seigneurie de Vellefaux

Les membres de la famille de Reculot, descendants des Vaudrey, vendent leur part, dite de Vellefaux, à Charles de la Baume, marquis de Saint-Martin, en 1679.

Ce dernier cède, à son tour, cinq ans plus tard, cette terre à Jean-Baptiste Domet, docteur ès droits, d'Arbois, qui la revend à Pierre Patouillet, de Salins, en 1705.

Etienne Domet, déjà en possession de la partie, dite de Mont, fini par s'emparer de celle de Vellefaux.

Époque contemporaine

Lors de la Révolution française, la seigneurie de Mont devient la commune de Mont-sous-Vaudrey.

Jean Bavilley, ancien échevin, est choisi par les villageois comme procureur spécial pour demander, auprès de la Convention nationale, la restitution d'une partie des bois communaux, accaparés par les anciens seigneurs.

Les biens, dont les châteaux, de la famille seigneuriale Domet, émigrée, sont confisqués en 1792, mais en partie rachetés par ceux-ci en 1796.

En 1832, un incendie dévaste le village, dont une partie de l'église et la mairie, qui sont reconstruites dans les années qui suivent, sous la direction de l'architecte Claude Besand.

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[9]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[10].

En 2019, la commune comptait 1 275 habitants[Note 3], en augmentation de 2,16 % par rapport à 2013 (Jura : −0,5 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Château-Gaillard (XVIIe s), Rue Léon Guignard. Ancienne résidence des seigneurs de Mont-sous-Vaudrey (XVIIe-XIXe s), du Vicomte de Chavannes (1820-1870), de la famille Grévy-Wilson (1870-1970), puis propriété de l'union départementale des sapeurs pompiers du Jura, et enfin habitations et bureaux.

- Château de la Grangerie (XVIIIe s), Rue du Général Grévy. Ancienne résidence des seigneurs de Mont-sous-Vaudrey (XVIIe-XVIIIe s), puis de la famille Grévy (Révolution-XIXe s), dans laquelle naît Jules Grévy (1807), et aujourd'hui maison de retraite.

- Maisons anciennes, en plusieurs endroits du village, dont :

- la maison Bavilley-Biot (XVIIIe s), Rue Jean Bavilley. Depuis 2011 Espace Biot (mairie et salle du patrimoine).

- Relais de Poste (XVIIIe s), en plusieurs endroits du village. Celui de la Rue du Docteur Fortunat Pactet, a reçu le contrebandier Louis Mandrin et le gastronome Jean Brillat-Savarin.

- Croix de chemin, Rue Paul Koepfler.

- Église de l'Assomption (XIXe s), Rue Jules Grévy. Reconstruite au début du XIXe s, à la suite d'un incendie.

- Ancienne mairie-école (XIXe s), Rue Jules Grévy. La première mairie est détruite v.1830, lors d'un incendie. Le nouveau bâtiment, édifiée avec les pierres de l'ancienne église incendiée, abrite alors la mairie, l'école, la halle et la gendarmerie. Depuis 2011, seule l'école occupe encore l'édifice.

- Tracé de l'ancienne ligne de Dole-Ville à Poligny (XIXe s). Ligne empruntée par Jules Grévy lors de ses villégiatures à Mont-sous-Vaudrey.

- Gare de Mont-sous-Vaudrey (XIXe s), avenue de la Gare. Empruntée par Jules Grévy lors de ses villégiatures à Mont-sous-Vaudrey.

- Lavoir (XIXe s), Rue du Docteur Fortunat Pactet.

- Maison d'Auguste Pointelin, rue Jules Grévy. Actuelle médiathèque.

- Caveau de Jules Grévy (XIXe s), rue du Cimetière.

- Monument aux morts (XXe s), rue Jules Grévy.

- Tombe d'Auguste Pointelin (XXe s), rue du Cimetière.

- Buste d'Auguste Pointelin (XXe s), par Henri Rey, sis rue Jules-Grévy.

- Buste de Jules Grévy, fondu par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui refait, rue Jules Grévy.

- Espace des Anciens Combattants et Victimes de guerre (XXIe s), rue Jules Grévy.

- Statue de Jean Bavilley (XXIe s), par Adrien Meneau, devant la mairie, rue Jean Bavilley.

- Salle du patrimoine (XXIe s), rue Jean Bavilley (actuelle mairie). Un espace dédié à l'histoire de Mont-sous-Vaudrey dans lequel sont conservées plusieurs œuvres, dont un gigantesque tableau de Jules Arsène Garnier représentant le 14 juillet 1880.

- Château-Gaillard.

- Maison Bavilley-Biot, actuel Espace Biot (mairie).

- Église de l'Assomption.

- Lavoir.

- Gare.

- Maison d'Auguste Pointelin, actuelle médiathèque.

- Caveau de Jules Grévy.

- Monument aux morts.

- Tombe d'Auguste Pointelin.

Personnalités liées à la commune

- Statue de Jean Bavilley, dans le jardin Biot.

- Buste de Jules Grévy, dans la rue Jules-Grévy.

- Buste d'Auguste Pointelin, dans la rue Jules-Grévy.

- Louis XIV (1638-1715), roi de France, et sa Cour, ont séjourné à Mont-sous-Vaudrey, en 1683.

- Jean Bavilley (1725-1801), échevin puis procureur spécial auprès de la Convention nationale. En 1792, il monte à pied et en sabots à Paris afin de demander la restitution, qu'il obtient, d'une partie des bois communaux que l'ancienne famille seigneuriale Domet s’est appropriée. Cette victoire assure encore de nos jours d'importants revenus à la commune.

- Louis Mandrin (1725-1755), contrebandier, et sa bande ont fait rapine à Mont-sous-Vaudrey, en 1754.

- Jean Brillat-Savarin (1755-1826), gastronome, a séjourné à Mont-sous-Vaudrey, en 1792.

- Jules Grévy (1807-1891), homme politique, président de la République de 1879 à 1887, est né, mort, et enterré à Mont-sous-Vaudrey.

- Auguste Pointelin (1839-1933), artiste-peintre arboisien, a résidé et est mort et enterré à Mont-sous-Vaudrey.

- Armand Fallières (1841-1931), homme politique, président de la République de 1906 à 1913, est venu à Mont-sous-Vaudrey, comme représentant du Gouvernement, lors des obsèques de Jules Grévy, en 1891.

- Léon Guignard (1852-1928), pharmacien, professeur puis directeur honoraire de l'École de pharmacie de Paris, membre des académies de médecine et de pharmacie, président de l'Académie des Sciences en 1919, né à Mont-sous-Vaudrey.

- Fortunat Pactet, médecin de campagne et conseiller général du canton de Montbarrey, né, mort et enterré à Mont-sous-Vaudrey.

- Charles de Gaulle (1890-1970), militaire, président de la République française de 1959 à 1969, accompagné de plusieurs ministres, a fait halte à Mont-sous-Vaudrey, en 1962.

Héraldique

|

Blason | Parti d'azur et de gueules, au coq de clocher du lieu d'argent, barbé et crêté de gueules, son axe issant d'un soleil non figuré d'or mouvant de la pointe, chargé d'un sabot de sable et bordé d'un disque d'argent componé de cinq pièces, le tout brochant sur la partition[13].

|

|---|---|---|

| Détails | Les couleurs républicaines bleu, blanc & rouge renvoient à Jules Grévy, président de la République de 1879 à 1887, né, mort, et enterré à Mont-sous-Vaudrey. Le coq est celui du clocher locale et symbolise également la communauté villageoise. Le sabot évoque les activités économiques d'autrefois mais est aussi un hommage à Jean Bavilley, qui monta à pied et en sabots à Paris afin de demander la restitution, qu'il obtint, d'une partie des bois communaux que l'ancienne famille seigneuriale Domet s'était appropriée. Le soleil est pour la connaissance et le progrès partagé, qu'ont incarné de nombreux natifs de la commune, comme Léon Guignard. Enfin l'arche d'argent évoque la forme du monument funéraire de Jules Grévy. Création Nicolas Vernot, adoptée en . |

Voir aussi

Articles connexes

- Ligne présidentielle Jules Grévy (future voie verte)

- Gare de Mont-sous-Vaudrey

- Liste des communes du Jura

- Anciennes communes du Jura

Liens externes

Sources

Bibliographie

- F.-I. Dunod de Charnage, Mémoires pour servir à l'histoire du comté de Bourgogne, contenant l'idée de la noblesse et le nobiliaire dudit comté, 1740, p. 228

- Alphonse Rousset, Dictionnaire géographique, historique et statistique des communes de la Franche-Comté, tome IV, 1854

- Germaine Oudot, Anthony Soares, Mont-sous-Vaudrey autrefois (1879-1990), Amaous, Mont-sous-Vaudrey, 2019.

- Anthony Soares, Germaine Oudot (coopération), Mont-sous-Vaudrey et son patrimoine historique, le guide complet des incontournables, Amaous, Mont-sous-Vaudrey, 2021.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Tableau des maires, affiché dans le hall de l'Espace Biot (mairie), à Mont-sous-Vaudrey

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « 39365 Mont-sous-Vaudrey (Jura) », sur armorialdefrance.fr (consulté le ).

- Portail du département du Jura

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Mont-sous-Vaudrey

Mont-sous-Vaudrey ist eine französische Gemeinde im Département Jura in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie gehört zum Arrondissement Dole und zum Kanton Mont-sous-Vaudrey, dessen Hauptort sie ist.[en] Mont-sous-Vaudrey

Mont-sous-Vaudrey (French pronunciation: [mɔ̃ su vodʁɛ]) is a commune in the Jura department in Bourgogne-Franche-Comté in eastern France.[2]- [fr] Mont-sous-Vaudrey

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии