world.wikisort.org - France

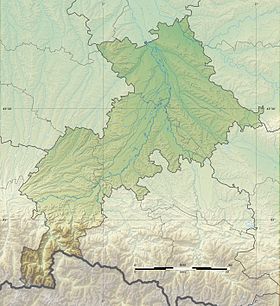

Lautignac est une commune française située dans le centre du département de la Haute-Garonne en région Occitanie.

| Lautignac | |

Vue aérienne. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Haute-Garonne |

| Arrondissement | Muret |

| Intercommunalité | Communauté de communes Cœur de Garonne |

| Maire Mandat |

Monique Pellizzer 2020-2026 |

| Code postal | 31370 |

| Code commune | 31283 |

| Démographie | |

| Gentilé | Altinacois et les Lautignacais |

| Population municipale |

267 hab. (2019 |

| Densité | 15 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 22′ 57″ nord, 1° 03′ 29″ est |

| Altitude | Min. 281 m Max. 351 m |

| Superficie | 17,8 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Toulouse (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Cazères |

| Législatives | Huitième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le pays de Comminges, correspondant à l’ancien comté de Comminges, circonscription de la province de Gascogne située sur les départements actuels du Gers, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées et de l'Ariège. Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le Touch, la Bure, le ruisseau de la Saverette, le ruisseau de Monsenac, le ruisseau de Montastruc et par divers autres petits cours d'eau.

Lautignac est une commune rurale qui compte 267 habitants en 2019, après avoir connu un pic de population de 597 habitants en 1831. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Toulouse. Ses habitants sont appelés les Altinacois ou Altinacoises.

Géographie

Localisation

Commune de l'aire d'attraction de Toulouse située dans le Savès à 27 km au sud-ouest de Muret sur les cours d'eau le Ruisseau de Monsenac affluent du Ruisseau de la Saverette lui-même affluent du Touch.

Communes limitrophes

Lautignac est limitrophe de huit autres communes. Les communes limitrophes sont Plagnole, Labastide-Clermont, Montastruc-Savès, Le Pin-Murelet, Pouy-de-Touges, Rieumes, Sajas et Savères.

Géologie

Le paysage est formé de combes et de lignes de crêtes, c'est le début des coteaux du Gers.

Les coteaux (terrefort) sont des terres argileuses, le plus souvent de type argilo-calcaire, qui forment la majorité des sols des collines de molasses et marnes tertiaires de la région. Elles sont profondes, dures à travailler dès qu'elles sont trop sèches ou trop humides. Les réserves en eau y sont élevées. De fertilité moyenne à bonne, ce sont des terres à bon potentiel agronomique prédisposées aux cultures céréalières (blé, orge) et oléagineuses (tournesol, colza, sorgho...).

La partie est est formée de boulbènes qui sont constituées de limons lessivés plus ou moins caillouteux "posés" sur une couche plus riche en argile. Ce sont des sols de couleur gris clair, à la fertilité naturelle faible, et qui sont sensibles à la battance, à la stagnation d'eau et au tassement. Les réserves hydriques y sont faibles. Le drainage comme l'irrigation sont souvent nécessaires pour assurer à ces sols ingrats un bon potentiel agronomique. Ces terrains sont plantés de maïs irrigué par le réseau pompant l'eau dans le lac de Savères.

Hydrographie

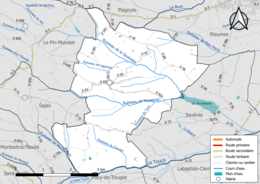

La commune est dans le bassin de la Garonne, au sein du bassin hydrographique Adour-Garonne[2]. Elle est drainée par le Touch, la Bure, le ruisseau de la Saverette, le ruisseau de Monsenac, le ruisseau de Montastruc, le ruisseau de Chiguerre, le ruisseau de la Barthe, le ruisseau de Lagassat, le ruisseau du Choutet, le ruisseau du Tuco et par divers petits cours d'eau, constituant un réseau hydrographique de 22 km de longueur totale[3],[Carte 1].

Le Touch, d'une longueur totale de 74,5 km, prend sa source dans la commune de Lilhac et s'écoule du sud-ouest vers le nord-est. Il traverse la commune et se jette dans la Garonne à Blagnac, après avoir traversé 29 communes[4].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[5]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[6].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[8] complétée par des études régionales[9] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Muret-Lherm », sur la commune de Lherm, mise en service en 1996[10] et qui se trouve à 14 km à vol d'oiseau[11],[Note 3], où la température moyenne annuelle est de 13,5 °C et la hauteur de précipitations de 606,3 mm pour la période 1981-2010[12]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Toulouse-Francazal », sur la commune de Cugnaux, mise en service en 1922 et à 29 km[13], la température moyenne annuelle évolue de 14,1 °C pour la période 1971-2000[14], à 14,1 °C pour 1981-2010[15], puis à 14,3 °C pour 1991-2020[16].

Urbanisme

Typologie

Lautignac est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4],[17],[18],[19].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Toulouse, dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 527 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[20],[21].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (78,1 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (78,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (68,4 %), forêts (21,8 %), zones agricoles hétérogènes (9,5 %), prairies (0,2 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Lautignac est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts et séisme (sismicité faible)[23]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[24].

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Bure. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1999, 2000 et 2009[25],[23].

Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies a été approuvé par arrêté préfectoral du 25 septembre 2006. Lautignac est exposée au risque de feu de forêt du fait de la présence sur son territoire du massif de Rieumes. Il est ainsi défendu aux propriétaires de la commune et à leurs ayants droit de porter ou d’allumer du feu dans l'intérieur et à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements ainsi que des landes. L’écobuage est également interdit, ainsi que les feux de type méchouis et barbecues, à l’exception de ceux prévus dans des installations fixes (non situées sous couvert d'arbres) constituant une dépendance d'habitation[26],[27]

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (88,8 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 125 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 125 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 98 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[28],[Carte 3].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[29].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1999, 2003 et 2012 et par des mouvements de terrain en 1999[23].

Toponymie

Lautignac proviendrait de l'anthroponyme gallo-romain Altignanus, qui possédait le domaine Altinaco vers 1100. Le nom évoluera en Lautinhaco vers 1300.

Histoire

Le « fundus » (= villa) de Altignanus se trouvait à Savères (une tradition orale décrit un souterrain reliant ces deux communes : ne s’agirait-il pas tout simplement du lien vers la maison du maître gallo-romain ?).

Un tumulus (situé dans la vallée de la Saverette (affluent du Touch) recelant des pièces de monnaie est mis au jour en 1823, attestant une présence humaine à l'époque gauloise. Des prospections archéologiques n'ont pu localiser le site. mais une monnaie gauloise a été trouvée au lieu-dit le Tucau (distant de 3 km). Au XIIe siècle. Scenebrun du Pin cède deux territoires et une église aux Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, dont Toumoustin (quartier de la grande Nère) qui est repris en 1234 par les cisterciens de Bonnefont, et La Tourasse, sur le site d'une motte castrale antérieure.

L'église n'est pas celle de la paroisse de Lautignac, qui se trouve près de la seigneurie temporelle : la motte castrale des Falgar.

Lautignac appartenait au diocèse de Lombez et à l'élection de Comminges. La commune possède un espace forestier important. En 1701, elle rachète les droits seigneuriaux au roi de France ; La Petite et la Grande Nère, quartiers appartenant autrefois à Sajas, agrandissent l'espace communal - 41 feux en 1881. Ces deux quartiers ont continué à appartenir à la paroisse de Sajas jusqu'à la Révolution. La population de la commune comptait 510 habitants en 1881.

Motte castrale

Il est impossible de dater l'implantation de ce castrum sur ce site. Seule l'archéologie pourrait nous renseigner. Fut-il créé a novo ou doubla-t-il un habitat antérieur ?

Les Hospitaliers occupent La Tourasse (route de la Castagnère) vers 1100 ; ils n'ont jamais eu la seigneurie spirituelle de Lautignac. Une paroisse existait donc ici, sur et aux alentours de la motte. Odon du Falgar est seigneur de Lautignac en 1274 puis, pendant quelques années, Bernard VIII de Comminges, de 1300 à 1304. Il est comte de Comminges en 1312.

La Tourasse

XIIe siècle (route de Plagnole à Savères)

Ce site rappelle que les chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem avaient ici des possessions. La fondation hospitalière part d'une donation de terres en 1100. La position géographique donc stratégique du site est remarquable. En 1569, le grand prieur ordonne la destruction de la tour dite « Tourasse » et la construction d'une métairie employant des matériaux récupérés. En 1680, les frères visiteurs de l'ordre évoquent une métairie en ruine sur le site.

La commune aurait porté le nom de Laulignac, si les cartographes de Cassini ne s'étaient pas trompés[30].

La Résistance

En 1942, le juge d'instruction de Muret, André Reboul, constitue avec quelques patriotes le groupe qui en 1944 deviendra le maquis de Rieumes.

En 1943, le groupe se renforce et est rejoint entre autres par Jules Delattre, capitaine retraité de l'Armée de l'air, qui deviendra le commandant du maquis de Rieumes et par les Rieumois : le docteur Robert Roger (Médecin Capitaine de réserve), le docteur Charles Chwartz (médecinl lieutenant de réserve), Jean Lécussan (adjudant-chef retraité de l'Armée de terre). L'année 1943 est consacrée au recrutement, à la formation, à l'organisation des équipes dans les villages des cantons d'Auterive, de Carbonne, de Muret et de Rieumes.

En 1944, les évènements s'accélèrent à la suite de parachutages annoncés par radio Londres, un dépôt d'armes est constitué à Rieumes. Le 1er juin « Messieurs, faites vos jeux », ce message annonce la mise en alerte. Le , deux autres messages « Le père la Cerise est verni » et « Véronèse était un peintre » annoncent le débarquement en Normandie. Dans la nuit, les groupes formés rejoignent la région boisée de Rieumes, ils se répartissent en trois compagnies dont une basée dans la forêt de Lautignac-Savères. À la fin juin, le dispositif est allégé car le juge Reboul rejoint le corps franc Pommiès avec 200 hommes.

Les faits marquants du maquis

: Sabotage de la voie ferrée à Capens

: Sabotage de lignes téléphoniques dans les cantons de Rieumes et de Carbonne.

: Sabotage d'aiguillages et de pylônes HT à Noé.

: Sabotage d'aiguillages et de pylônes HT à Muret.

: Destruction de conduites de gaz souterraines à Carbonne.

: Sabotage de pylônes HT à Le Fauga.

: Sabotage d'aiguillages et de pylônes HT à Longages.

: Coup de main sur un dépôt de carburant sur l'aérodrome de Francazal.

: Sabotage d'aiguillages et de pylônes HT, destruction d'une station de pompage d'eau pour les locomotives à vapeur à Muret.

: Destruction de panneaux de signalisation SNCF, sabotage de la voie ferrée, destruction de lignes téléphoniques à Muret.

: Dépôt d'une gerbe aux monument aux morts et défilé dans les villes de Rieumes et Muret.

: Embuscade allemande (mort du Lieutenant Roger CABE, responsable de la section destructions)

Le , à 6 h du matin 4 bombardiers JU 88 attaquent et déversent leurs bombes sur une partie de la forêt dans la direction de Sajas mais le maquis occupe l'autre extrémité (voir plan). La partie bombardée de la forêt prendra feu. Vers midi, un drap blanc est posé par Berthe sur le pré de la "Rougeat", c'est le signal de l'arrivée des Allemands par la route. La colonne comprend 2 tractions avant, 6 camions, 1 auto-mitrailleuse, 1 ambulance et 200 hommes environ. Les combats dureront 3 heures et feront une vingtaine de victimes parmi les troupes allemandes. Vers 15 h, menacé d'encerclement le Maquis qui n'avait pas de blessé, se replie vers Montastruc Savès. (Voir plan).

: Installation du maquis dans la forêt de Fabas.

Le maquis poursuivra son action jusqu'à la libération de Muret le .

Une stèle de remerciement aux populations de Savères et Lautignac est érigée en bordure de la forêt[31].

Politique et administration

Administration municipale

Le nombre d'habitants au recensement de 2011 étant compris entre 100 et 499, le nombre de membres du conseil municipal pour l'élection de 2014 est de onze[32],[33].

Rattachements administratifs et électoraux

Commune faisant partie de la huitième circonscription de la Haute-Garonne de la communauté de communes Cœur de Garonne et du canton de Cazères (avant le redécoupage départemental de 2014, Lautignac faisait partie de l'ex-canton de Rieumes) et avant le elle faisait aussi partie de la communauté de communes du Savès.

Tendances politiques et résultats

Liste des maires

Finances locales

Cette sous-section présente la situation des finances communales de Lautignac[Note 6].

Pour l'exercice 2013, le compte administratif du budget municipal de Lautignac s'établit à 142 000 € en dépenses et 118 000 € en recettes[A2 1] :

En 2013, la section de fonctionnement[Note 7] se répartit en 92 000 € de charges (316 € par habitant) pour 115 000 € de produits (393 € par habitant), soit un solde de 23 000 € (78 € par habitant)[A2 1],[A2 2] :

- le principal pôle de dépenses de fonctionnement est celui des achats et charges externes[Note 8] pour 38 000 € (41 %), soit 130 € par habitant, ratio inférieur de 27 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (179 € par habitant). Sur la période 2009 - 2013, ce ratio fluctue et présente un minimum de 127 € par habitant en 2012 et un maximum de 219 € par habitant en 2009 ;

- la plus grande part des recettes est constituée de la dotation globale de fonctionnement (DGF)[Note 9] pour 44 000 € (38 %), soit 149 € par habitant, ratio inférieur de 18 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (182 € par habitant). En partant de 2009 et jusqu'à 2013, ce ratio fluctue et présente un minimum de 149 € par habitant en 2013 et un maximum de 156 € par habitant en 2009.

Les taux des taxes ci-dessous sont votés par la municipalité de Lautignac[A2 3]. Ils ont varié de la façon suivante par rapport à 2012[A2 3] :

- la taxe d'habitation quasiment égale 6,33 % ;

- la taxe foncière sur le bâti quasiment égale 4,18 % ;

- celle sur le non bâti quasiment constante 29,10 %.

La section investissement[Note 10] se répartit en emplois et ressources. Pour 2013, les emplois comprennent par ordre d'importance[A2 4] :

- des dépenses d'équipement[Note 11] pour 43 000 € (86 %), soit 149 € par habitant, ratio inférieur de 55 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (329 € par habitant). Sur les 5 dernières années, ce ratio fluctue et présente un minimum de 0 € par habitant en 2011 et un maximum de 551 € par habitant en 2009 ;

- des remboursements d'emprunts[Note 12] pour une somme de 7 000 € (14 %), soit 22 € par habitant, ratio inférieur de 63 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (60 € par habitant).

Les ressources en investissement de Lautignac se répartissent principalement en[A2 4] :

- fonds de Compensation pour la TVA pour un montant de 3 000 € (100 %), soit 9 € par habitant, ratio inférieur de 75 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (36 € par habitant). Sur les 5 dernières années, ce ratio fluctue et présente un minimum de 0 € par habitant en 2012 et un maximum de 82 € par habitant en 2010 ;

- aucune subvention reçue.

L'endettement de Lautignac au peut s'évaluer à partir de trois critères : l'encours de la dette[Note 13], l'annuité de la dette[Note 14] et sa capacité de désendettement[Note 15] :

- l'encours de la dette pour un montant de 35 000 €, soit 120 € par habitant, ratio inférieur de 76 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (499 € par habitant). Depuis 5 ans, ce ratio diminue de façon continue de 224 € à 120 € par habitant[A2 5] ;

- l'annuité de la dette pour une valeur de 8 000 €, soit 28 € par habitant, ratio inférieur de 64 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (78 € par habitant). Sur la période 2009 - 2013, ce ratio diminue de façon continue de 31 € à 28 € par habitant[A2 5] ;

- la capacité d'autofinancement (CAF) pour une valeur de 23 000 €, soit 78 € par habitant, ratio inférieur de 50 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (156 € par habitant). Depuis 5 ans, ce ratio fluctue et présente un minimum de 78 € par habitant en 2013 et un maximum de 132 € par habitant en 2012[A2 6]. La capacité de désendettement est d'environ un an en 2013. Sur une période de 14 années, ce ratio présente un minimum de moins d'un an en 2002 et un maximum très élevé, de plus de 50 années en 2000.

Démographie

| L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[34]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[35]. En 2019, la commune comptait 267 habitants[Note 16], en diminution de 5,32 % par rapport à 2013 (Haute-Garonne : +7,81 %, France hors Mayotte : +2,17 %). |

| selon la population municipale des années : | 1968[38] | 1975[38] | 1982[38] | 1990[38] | 1999[38] | 2006[39] | 2009[40] | 2013[41] |

| Rang de la commune dans le département | 342 | 314 | 314 | 351 | 340 | 329 | 320 | 327 |

| Nombre de communes du département | 592 | 582 | 586 | 588 | 588 | 588 | 589 | 589 |

Après une baisse sensible, la population est actuellement en pleine croissance. En 2006, on dénombrait 101 foyers sur la commune dont seulement ¼ d'agriculteurs ou de retraités de l'agriculture.

L'habitat se transforme et de nouvelles maisons sont construites par des habitants qui travaillent sur Toulouse.

Économie

La commune est fortement boisée, la vente des "coupes communales" a fait sa richesse pendant de longues années. Le travail hivernal dans les bois était un complément pour les petits fermiers et métayers de la commune.

- Actuellement, l'agriculture reste importante avec des exploitations spécialisées dans l'élevage ou la polyculture.

- Un aluminier, deux maçons, un carreleur, un plâtrier sont parmi les artisans.

- Une entreprise de création de logiciel constitue le secteur tertiaire.

Personnalités liées à la commune

- Georges Turines

Lieux et monuments

- Église Sainte-Philomène construite vers 1846 dont la flèche du clocher n'a résisté que quelques années à la foudre, le clocher-tour contient trois cloches dont une de 1668[42].

- Le presbytère (1830-1833) construit en brique foraine toulousaine n'est pas symétrique par rapport à la porte d'entrée.

- Ferme avec porche et pans de bois, ce qui est assez exceptionnel pour la région, la partie la plus ancienne date du XVIIIe siècle.

- Le sentier de grande randonnée (GR 86) traverse la commune de Lautignac.

- Lautignac est le point de départ du chemin de randonnée en boucle intitulé "Pansette".

Église. École publique. Mairie. Le foyer rural et la mairie. Le presbytère. Vue depuis l'église. Monument aux morts. Détails du monument. Lautignac en 1919. Croix restaurée en 2005. Croix de la Nère.

Les noms des disparus et leurs portraits sont inscrits sur le monument, ce qui est assez exceptionnel pour l'époque car on utilisait en général des photographies.

Vie pratique

Service public

Le centre de secours et la gendarmerie les plus proches sont également situés à Rieumes.

Enseignement

L'école primaire, en regroupement pédagogique dispersé avec Labastide-Clermont, assure le cycle 3. Elle dépend de Rieumes pour l'enseignement secondaire (collège Robert-Roger).

Activités sportives

Un terrain de tennis, un terrain de football, un boulodrome de plein air, randonnée pédestre plus de 300 hectares de forêt avec des sentiers balisés sont à la disposition des sportifs.

Pour approfondir

Bibliographie

Articles connexes

- Liste des communes de la Haute-Garonne

Liens externes

- Lautignac sur le site de l'Institut géographique national

- http://www.tourisme-saves31.fr/p149-lautignac.html

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[7].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Cette sous-section Finances locales est issue d'une synthèse des données du site alize2.finances.gouv.fr du ministère de l'Économie et des Finances.

Elle est présentée de façon standardisée pour toutes les communes et ne concerne que le périmètre municipal.

Pour constituer cette partie, l'outil Finances locales version 1.2.1 : Yin Yang Kappa

a effectué la synthèse des 98 pages du site alize2.finances.gouv.fr concernant Lautignac.

Finances locales est un logiciel libre distribué en copyleft sous licence GNU GPL version 3.

a effectué la synthèse des 98 pages du site alize2.finances.gouv.fr concernant Lautignac.

Finances locales est un logiciel libre distribué en copyleft sous licence GNU GPL version 3.

- La « section de fonctionnement » est constituée des dépenses courantes et récurrentes nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux et à la mise en œuvre des actions décidées par les élus, mais sans influence sur la consistance du patrimoine de la commune.

- Le poste « achats et charges externes » regroupe les achats non stockés de matières et fournitures (eau, énergie...), le petit matériel, les achats de crédits-bails, les locations, primes d'assurances...

- Les « dotations globales de fonctionnement » désignent, en France, des concours financiers de l'État au budget des collectivités territoriales.

- La section « investissement » concerne essentiellement les opérations visant à acquérir des équipements d’envergure et aussi au remboursement du capital de la dette.

- Les « dépenses d’équipement » servent à financer des projets d’envergure ayant pour objet d’augmenter la valeur du patrimoine de la commune et d’améliorer la qualité des équipements municipaux, voire d’en créer de nouveaux.

- Les « remboursements d'emprunts » représentent les sommes affectées par la commune au remboursement du capital de la dette.

- L'« encours de la dette » représente la somme que la commune doit aux banques au de l'année considérée

- L'« annuité de la dette » équivaut à la somme des intérêts d'emprunts de la commune et du montant de remboursement du capital au cours de l'année

- La « capacité de désendettement » est basée sur le ratio suivant défini par la formule : ratio = encours de la dette⁄capacité d'autofinancement. Ce ratio montre, à un instant donné, le nombre d'années qui seraient nécessaires au remboursement des dettes en considérant les ressources de Lautignac.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Cartes

- « Carte hydrographique de Lautignac » sur Géoportail (consulté le 5 novembre 2021).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Base de données du ministère du Budget, relative aux comptes des communes

- « Les comptes des communes - Lautignac : chiffres clés » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Lautignac : opérations de fonctionnement » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Lautignac : fiche détaillée » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Lautignac : opérations d'investissement » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Lautignac : endettement » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Lautignac : autofinancement » (consulté le ).

Références

- Carte IGN sous Géoportail

- « Le réseau hydrographique du bassin Adour-Garonne. » [PDF], sur draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr (consulté le )

- « Fiche communale de Lautignac », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Occitanie (consulté le )

- Sandre, « le Touch »

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Muret-Lherm - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Lautignac et Lherm », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Muret-Lherm - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Lautignac et Cugnaux », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Toulouse-Francazal - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Toulouse-Francazal - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Toulouse-Francazal - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Lautignac », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans la Haute-Garonne », sur www.haute-garonne.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs dans la Haute-Garonne », sur www.haute-garonne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque feux de forêts.

- « Prévention des incendies de forêt en Haute-Garonne », sur www.haute-garonne.gouv.fr (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Lautignac », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Index : communes par ordre alphabétique », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).

- Sources : archives départementales et communales

- art L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

- « Résultats des élections municipales et communautaires 2014 », sur interieur.gouv.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Office de Tourisme Savès 31 », sur www.tourisme-saves31.fr (consulté le ).

- Portail des communes de France

- Portail de la Haute-Garonne

На других языках

[de] Lautignac

Lautignac (okzitanisch: Lautinhac) ist eine französische Gemeinde mit 267 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien (zuvor Midi-Pyrénées). Lautignac gehört zum Arrondissement Muret und zum Kanton Cazères. Die Einwohner werden Altinacois und Lautignacais genannt.[en] Lautignac

Lautignac (French pronunciation: [lotiɲak]; Occitan: Lautinhac) is a commune in the Haute-Garonne department in southwestern France.- [fr] Lautignac

[ru] Лотиньяк

Лотинья́к (фр. Lautignac, окс. Lautinhac) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Рьём. Округ коммуны — Мюре.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии