world.wikisort.org - France

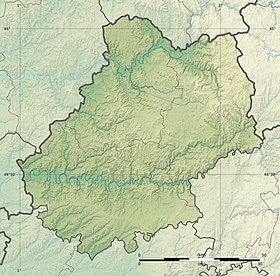

Latronquière est une commune française, située dans le nord-est du département du Lot en région Occitanie. Elle est également dans le Ségala lotois, une région naturelle constituant la frange occidentale de la Châtaigneraie, constituant le parent lotois du Ségala aveyronnais et tarnais.

Ne doit pas être confondu avec Sénaillac-Latronquière ou Sabadel-Latronquière.

| Latronquière | |

L'église paroissiale. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Lot |

| Arrondissement | Figeac |

| Intercommunalité | Communauté de communes Grand-Figeac (nouvelle) |

| Maire Mandat |

Éliane Lavergne 2020-2026 |

| Code postal | 46210 |

| Code commune | 46160 |

| Démographie | |

| Population municipale |

424 hab. (2019 |

| Densité | 41 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 44° 48′ 02″ nord, 2° 04′ 44″ est |

| Altitude | Min. 549 m Max. 694 m |

| Superficie | 10,37 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Lacapelle-Marival |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Exposée à un climat de montagne, elle est drainée par le Tolerme, le ruisseau de Goutepeyrouse et par divers autres petits cours d'eau. Incluse dans le bassin de la Dordogne, la commune possède un patrimoine naturel remarquable : un espace protégé (les « falaises lotoises (rapaces) ») et quatre zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Latronquière est une commune rurale qui compte 424 habitants en 2019. Ses habitants sont appelés les Latronquiérois ou Latronquiéroises.

Géographie

Localisation

Commune située dans le Ségala lotois (Massif central) sur l'ancienne route nationale 653 entre Lacapelle-Marival et Sousceyrac

Communes limitrophes

Hydrographie

- Le ruisseau de Puech Lasvieilles y prend sa source[1].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat de montagne », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, la température décroît rapidement en fonction de l'altitude. On observe une nébulosité minimale en hiver et maximale en été. Les vents et les précipitations varient notablement selon le lieu[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et mise en service en 1976 permet de connaître en continu l'évolution des indicateurs météorologiques[7]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | −0,6 | −0,5 | 1,3 | 3,5 | 7,1 | 10,1 | 12,1 | 12 | 8,9 | 6,7 | 2,6 | 0,2 | 5,3 |

| Température moyenne (°C) | 3 | 3,6 | 6,3 | 8,7 | 12,6 | 16 | 18,5 | 18,3 | 14,8 | 11,3 | 6,4 | 3,8 | 10,3 |

| Température maximale moyenne (°C) | 6,5 | 7,8 | 11,2 | 13,9 | 18,1 | 21,9 | 24,8 | 24,6 | 20,7 | 15,8 | 10,2 | 7,4 | 15,3 |

| Record de froid (°C) date du record |

−22,5 16.01.1985 |

−15,5 10.02.1986 |

−13,5 02.03.05 |

−7 12.04.1978 |

−2,1 05.05.19 |

0 06.06.1989 |

3 06.07.1984 |

1 30.08.1986 |

−1,5 21.09.1977 |

−7,5 25.10.03 |

−11,5 22.11.1998 |

−14 24.12.01 |

−22,5 1985 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

17,5 29.01.02 |

23,2 26.02.19 |

24 25.03.1981 |

28 30.04.1994 |

30 11.05.12 |

38,2 26.06.19 |

37,6 24.07.19 |

39,5 12.08.03 |

33 03.09.05 |

26,9 02.10.11 |

23,8 02.11.1981 |

19,5 29.12.1983 |

39,5 2003 |

| Précipitations (mm) | 115,4 | 103,5 | 103,8 | 129,4 | 128,6 | 101 | 72,8 | 87,9 | 114,7 | 125,7 | 127,2 | 132,5 | 1 342,5 |

Milieux naturels et biodiversité

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[8],[9].

La commune fait partie de la zone de transition du bassin de la Dordogne, un territoire d'une superficie de 1 880 258 ha reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO en juillet 2012[10],[11].

Un autre espace protégé est présent sur la commune : les « falaises lotoises (rapaces) », objet d'un arrêté de protection de biotope, d'une superficie de 6,6 ha[12].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Deux ZNIEFF de type 1[Note 3] sont recensées sur la commune[13] : les « zones humides du ruisseau de Combard et du ruisseau de Poutiac » (63 ha), couvrant 2 communes du département[14] et les « zones humides du ruisseau de Goutepeyrouse et de l'amont du ruisseau du Bousquet » (180 ha), couvrant 3 communes du département[15] et deux ZNIEFF de type 2[Note 4],[13] :

- le « bassin de la Bave » (8 075 ha), couvrant 22 communes dont une dans le Cantal et 21 dans le Lot[16] ;

- le « Ségala lotois : bassin versant du Célé » (12 535 ha), couvrant 28 communes dont six dans le Cantal et 22 dans le Lot[17].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Latronquière.

- Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Latronquière est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5],[18],[I 1],[19]. La commune est en outre hors attraction des villes[I 2],[I 3].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (50,1 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (44,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (45,8 %), forêts (42,6 %), zones urbanisées (7,3 %), zones agricoles hétérogènes (4,3 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Latronquière est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque particulier : le risque de radon[21]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[22].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le Tolerme. La cartographie des zones inondables en ex-Midi-Pyrénées réalisée dans le cadre du XIe Contrat de plan État-région, visant à informer les citoyens et les décideurs sur le risque d’inondation, est accessible sur le site de la DREAL Occitanie[23]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982 et 1999[24],[21].

Latronquière est exposée au risque de feu de forêt. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies a été approuvé par arrêté préfectoral le pour la période 2015-2025. Les propriétaires doivent ainsi couper les broussailles, les arbustes et les branches basses sur une profondeur de 50 mètres, aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, plantations, reboisements, landes ou friches. Le brûlage des déchets issus de l’entretien des parcs et jardins des ménages et des collectivités est interdit. L’écobuage est également interdit, ainsi que les feux de type méchouis et barbecues, à l’exception de ceux prévus dans des installations fixes (non situées sous couvert d'arbres) constituant une dépendance d'habitation[25].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des éboulements, chutes de pierres et de blocs et des glissements de terrain[26].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 0,3 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,7 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 267 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 0 sont en en aléa moyen ou fort, soit 0 %, à comparer aux 72 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[27],[Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[28].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999[21].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Latronquière est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[29].

Toponymie

Le toponyme Latronquière est basé sur le mot latin populaire trunca (de truncus) et du suffixe -aria. Ce qui indique le défrichement d'une zone boisée[30].

La Tronquière était l'intitulé ancien du lieu jusqu'au XIXe siècle (la Tronquiera en quercynois), la dénomination Latronquière s'est progressivement imposée depuis la Révolution française.

Histoire

Antiquité

Située sur la voie romaine de Cahors à Gergovie et Clermont, La Tronquière était située sur l'itinéraire entre le Quercy et l'Auvergne. On y a longtemps prélevé un droit de péage sur le bétail montant en Auvergne.

Du Moyen Âge

La baronnie de La Tronquière s'étendait sur un territoire assez vaste dont elle percevait les revenus, exerçait la justice et détenait les divers droits féodaux, comprenant les paroisses de La Tronquière, Gorses, Bouxal, puis Druhles. Elle empiétait sur celles de Sénaillac, Lauresses, Saint-Cirgues, et possédait des rentes sur d'autres points du Quercy, de l'Auvergne et du Rouergue.

Les Hospitaliers

La Tronquière a été du XIIIe siècle à la Révolution une commanderie hospitalière fortifiée de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dépendant du grand prieuré de Saint-Gilles dans la langue de Provence. La plus ancienne référence à cet établissement est la donation d'un mas, datée de 1255, à l'Ordre qui la confia en charge au commandeur de La Tronquière. La fondation de la commanderie pourrait toutefois remonter au XIe ou XIIe siècle, à la suite de la donation d'un seigneur du lieu, baron de La Tronquière[31].

La commanderie était établie dans un château féodal doté de trois tours massives et de fortes murailles, comprenant notamment une église, une prison, des greniers et granges pour abriter les récoltes. Le château de La Tronquière était pendant les croisades un lieu de recrutement pour l'ordre militaire qu'était l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Par la suite dès le XVIIe siècle le commandeur en titre de La Tronquière n'y résidait plus et était inconnu des habitants. Les intérêts de la communauté étaient gérés sur place par des intendants du commandeur que venaient régulièrement inspecter des commissaires envoyés par le prieur.

Les guerres de religion

Pendant les guerres de religion (1570-1590), très disputées en Quercy, une grande partie des habitants de La Tronquière, devenus protestants s'étaient emparés du château et avaient abattu l'église paroissiale. La chapelle des commandeurs servit d'église paroissiale après le départ des Réformés (1571). Le château peu habité ayant perdu au XVIIe siècle sa fonction défensive subit un long processus de délabrement. Au XVIIIe siècle la forteresse était déjà démantelée, les remparts abattus, les fossés à demi-comblés. La tour carrée rasée après la Révolution achevait la disparition du château dont seul aujourd'hui le terre-plein reste identifiable.

Seconde Guerre mondiale

Le , à partir de 6 h 40 du matin, Latronquière est envahie et cernée par 2 000 soldats de la 2e division SS Das Reich. La poste et la gendarmerie sont occupées et une trentaine de soldats entourent la maison du maire M. Longuevernhe, qui est malmené. Tous les habitants sont bientôt rassemblés sur la place de l'église. Deux hommes en civil de la Gestapo veulent savoir où sont le poste de commandement du maquis et ses dépôts d'armes. Les hommes sont séparés des femmes, tous sont ensuite parqués dans un pré entouré de soldats qui tirent des coups de feu. Plusieurs hommes sont emmenés dans une grange et frappés. Le maire est mis à genoux, les mains attachées et il est menacé d'un revolver sur la tempe. Seuls les hommes valides sont maintenus sur place[32].

À 11 h 40, le pillage des maisons commence et conduit à la découverte d'un stock de poudre noire que M. Menchi utilise dans le cadre de l'activité de son entreprise de travaux publics. Sa maison est alors complètement brûlée. Les 40 hommes du village sont entassés sur deux camions en direction de Cahors, puis Montauban, parmi eux se trouvent le maire, les notables et gendarmes. Après des beuveries et des pillages, les soldats SS repartent le à 6 h du matin. Un cultivateur : Jean Aubert est tué dans un pré. La commune comptait déjà 18 prisonniers de guerre avant ces événements[32].

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[34]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[35].

En 2019, la commune comptait 424 habitants[Note 6], en diminution de 9,4 % par rapport à 2013 (Lot : +0,19 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Au début du XXe siècle, Latronquière comptait 550 habitants[38].

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 207 ménages fiscaux[Note 7], regroupant 412 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 19 150 €[I 4] (20 740 € dans le département[I 5]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 6] | 4,5 % | 7,8 % | 7,6 % |

| Département[I 7] | 7,3 % | 8,9 % | 9,6 % |

| France entière[I 8] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 224 personnes, parmi lesquelles on compte 75 % d'actifs (67,4 % ayant un emploi et 7,6 % de chômeurs) et 25 % d'inactifs[Note 8],[I 6]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département.

La commune est hors attraction des villes[Carte 3],[I 9]. Elle compte 187 emplois en 2018, contre 195 en 2013 et 229 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 157, soit un indicateur de concentration d'emploi de 118,9 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 43,8 %[I 10].

Sur ces 157 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 64 travaillent dans la commune, soit 41 % des habitants[I 11]. Pour se rendre au travail, 80,3 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 0,6 % les transports en commun, 12,8 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 6,4 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 12].

Activités hors agriculture

Secteurs d'activités

61 établissements[Note 9] sont implantés à Latronquière au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 10],[I 13].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 61 | ||

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 14 | 23 % | (14 %) |

| Construction | 4 | 6,6 % | (13,9 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 17 | 27,9 % | (29,9 %) |

| Activités financières et d'assurance | 3 | 4,9 % | (2,8 %) |

| Activités immobilières | 5 | 8,2 % | (3,5 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 9 | 14,8 % | (13,5 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 5 | 8,2 % | (12 %) |

| Autres activités de services | 4 | 6,6 % | (8,7 %) |

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 27,9 % du nombre total d'établissements de la commune (17 sur les 61 entreprises implantées à Latronquière), contre 29,9 % au niveau départemental[I 14].

Entreprises et commerces

Les deux entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[39] :

- SARL Vautier, supérettes (1 299 k€)

- Creations Graphiques Du Sud Ouest, activités des agences de publicité (80 k€)

Agriculture

La commune est dans le Segala », une petite région agricole occupant la frange est du département du Lot[40]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 11] sur la commune est l'élevage bovin, orientation mixte lait et viande[Carte 4].

| 1988 | 2000 | 2010 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|

| Exploitations | 25 | 18 | 12 | 11 |

| SAU[Note 12] (ha) | 554 | 630 | 590 | 542 |

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 25 lors du recensement agricole de 1988[Note 13] à 18 en 2000 puis à 12 en 2010[42] et enfin à 11 en 2020[Carte 5], soit une baisse de 56 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 60 % de ses exploitations[43],[Carte 6]. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de 554 ha en 1988 à 542 ha en 2020[Carte 7]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 22 à 49 ha[42].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, bâtie en 1883.

- Vestiges de la commanderie de Latronquière.

Personnalités liées à la commune

- Famille de Pestels, famille noble française, originaire d'Auvergne et du Limousin.

- Albert Lacaze (1884-1955), résistant.

- Gisèle Jónsson (1923-2013), botaniste et chercheur au CNRS.

Héraldique

|

Blason | De gueules à la croix de Malte d'argent. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

|

| Alias |  |

|

|

Voir aussi

Bibliographie

- La Commanderie-Baronnerie de La Tronquière, Ordre de Malte, par Ferdinand de Laroussilhe, Girma, Cahors, 1894, réédité en 1998 par l'Office de Tourisme de Latronquière.

Articles connexes

- Liste des communes du Lot

- Communauté de communes Grand-Figeac (nouvelle)

Liens externes

- L'Office de Tourisme du Pays de Latronquière

- Latronquière sur le site de l'Institut géographique national

- Ressources relatives à la géographie :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[41].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Latronquière » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Lot » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Latronquière » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Lot » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Latronquière » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Latronquière » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Lot » (consulté le ).

Autres sources

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ruisseau de Puech Lasvieilles (P2030560) » (consulté en ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Fiche du Poste 46160001 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne », sur mab-france.org (consulté le )

- « Bassin de la Dordogne - zone de transition - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « les « falaises lotoises (rapaces) » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Latronquière », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « zones humides du ruisseau de Combard et du ruisseau de Poutiac » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « zones humides du ruisseau de Goutepeyrouse et de l'amont du ruisseau du Bousquet » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « bassin de la Bave » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « Ségala lotois : bassin versant du Célé » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Latronquière », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- DREAL Occitanie, « CIZI », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Latronquière », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Gaston Bazalgues, À la découverte des noms de lieux du Quercy : Toponymie lotoise, Gourdon, Éditions de la Bouriane et du Quercy, , 127 p. (ISBN 2-910540-16-2), p. 114.

- Ferdinand de Laroussilhe, La Commanderie-baronnie de La Tronquière, Cahors, Girma, , 137 p..

- Gilbert Lacan, Figeac en Quercy : sous la terreur allemande, Paris, Union Amicale des Enfants de l'Arrondissement de Figeac, , 99 p., p. 30-34.

- « Les maires de Latronquière », sur Site francegenweb, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Le Lot chapitre Centres d'excursion p.248 - Armand Viré - Réédition de l'ouvrage de 1907 - (ISBN 2-7455-0049-X).

- « Entreprises à Latronquière », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Latronquière - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département du Lot » (consulté le ).

- Portail des communes de France

- Portail de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem

- Portail du Lot

На других языках

[de] Latronquière

Latronquière ist eine französische Gemeinde mit 424 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Lot in der Region Okzitanien (vor 2016: Midi-Pyrénées). Sie gehört zum Arrondissement Figeac und zum Kanton Lacapelle-Marival.[en] Latronquière

Latronquière (French pronunciation: [latʁɔ̃kjɛʁ]; Occitan: La Tronquièra) is a commune in the Lot department in south-western France.- [fr] Latronquière

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии