world.wikisort.org - France

Larchant est une commune française située dans le département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France.

Pour les articles ayant des titres homophones, voir Larchamp et L'Archant.

| Larchant | |

L'église Saint-Mathurin. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Île-de-France |

| Département | Seine-et-Marne |

| Arrondissement | Fontainebleau |

| Intercommunalité | Communauté de communes Pays de Nemours |

| Maire Mandat |

Vincent Mevel 2020-2026 |

| Code postal | 77760 |

| Code commune | 77244 |

| Démographie | |

| Gentilé | Lyricantois |

| Population municipale |

681 hab. (2019 |

| Densité | 23 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 17′ 06″ nord, 2° 35′ 51″ est |

| Altitude | Min. 62 m Max. 141 m |

| Superficie | 29,24 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Nemours |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | larchant.fr |

| modifier |

|

En 2019, elle compte 681 habitants.

Géographie

Localisation

La commune de Larchant se trouve dans le département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France[1].

Elle se situe à 34,08 km par la route[Note 1] de Melun[2], préfecture du département, à 19,18 km de Fontainebleau[3], sous-préfecture et à 7,87 km de Nemours[4], bureau centralisateur du canton de Nemours dont dépend la commune depuis 2015. La commune fait en outre partie du bassin de vie de La Chapelle-la-Reine[1].

Communes limitrophes

Les communes les plus proches[Note 2] sont[5] : Guercheville (4,0 km), La Chapelle-la-Reine (4,2 km), Chevrainvilliers (4,6 km), Amponville (5,0 km), Villiers-sous-Grez (5,4 km), Châtenoy (6,1 km), Ormesson (6,1 km), Garentreville (6,4 km).

Géologie et relief

Larchant se trouve dans le parc naturel régional du Gâtinais français. Son finage est un des plus vastes du canton de la-Chapelle-la-Reine et s'étend sur des terroirs variés et originaux, aux confins du pays de Bière.

À l'ouest, le plateau du Gâtinais est un paysage de grande culture, avec des champs ouverts, où la couche de Limon éolien a favorisé la culture du blé, mais aussi l'avoine et surtout l'orge, dont la qualité lui vaut d’être exportée vers les brasseries de l'Europe du Nord. À l'est, le plateau se découpe autour d’un « golfe » qui abrite en contrebas, le village de Larchant. La grosse ferme du Chapitre occupe une place particulière, sur un éperon du plateau[6]. À l'est, un diverticule de la forêt de Fontainebleau se prolonge vers la vallée du Loing. Au cœur de ce vaste cirque, se situe le marais de Larchant[7], un des derniers grands marais de l’Île-de-France.

Le territoire de la commune se situe dans le sud du Bassin parisien, plus précisément au nord de la région naturelle du Gâtinais.

Géologiquement intégré au bassin parisien, qui est une région géologique sédimentaire, l'ensemble des terrains affleurants de la commune sont issus de l'ère géologique Cénozoïque (des périodes géologiques s'étageant du Paléogène au Quaternaire)[8],[9].

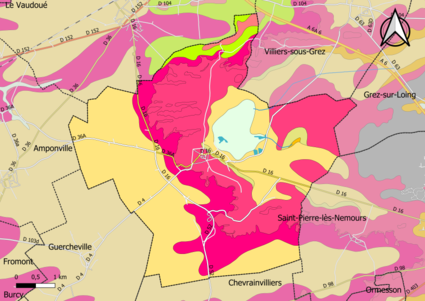

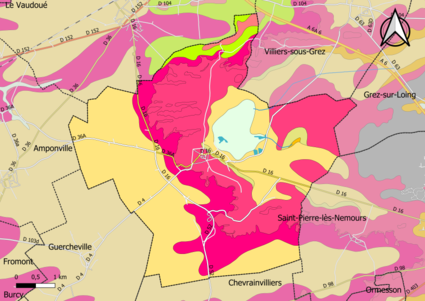

Carte du relief de Larchant.

Carte du relief de Larchant. Carte géologique vectorisée et harmonisée de Larchant.

Carte géologique vectorisée et harmonisée de Larchant.

| Ères | Périodes géologiques | Époques géologiques | Nature des sols | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Cénozoïque | Quaternaire | Holocène |

| |||||||||||

| Pléistocène | ||||||||||||||

| Néogène | Pliocène | non présent. | ||||||||||||

| Miocène |

| |||||||||||||

| Paléogène | Oligocène |

| ||||||||||||

| Éocène |

| |||||||||||||

| Paléocène | non présent. |

La commune est classée en zone de sismicité 1, correspondant à une sismicité très faible[10].

Hydrographie

Le système hydrographique de la commune se compose de deux cours d'eau:

- le cours d'eau 01 des Prés le Chemin de Grez, 1,06 km[11],[Note 3].

- le Grand Fossé, canal de 4,00 km[12].

La longueur linéaire globale des cours d'eau sur la commune est de 1,58 km[13].

Climat

Larchant, comme tout le département, connaît un régime climatique tempéré, de type atlantique.

Milieux naturels et biodiversité

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[14],[15]. Dans ce cadre, la commune fait partie d'un espace protégé, le Parc naturel régional du Gâtinais français, créé en 1999 et d'une superficie de 75 567 ha. D’une grande richesse en termes d’habitats naturels, de flore et de faune, il est un maillon essentiel de l’Arc sud-francilien des continuités écologiques (notamment pour les espaces naturels ouverts et la circulation de la grande faune)[16],[17].

Divers espaces protégés sont présents dans la commune :

- les « Carrières dites de la Rue Jaune à Puiselet », objet d'un arrêté préfectoral de protection de biotope, d'une superficie de 16 ha[18] ;

- la réserve de biosphère « Fontainebleau et Gâtinais », créée en 1998 et d'une superficie totale de 150 544 ha (46 056 ha pour la zone centrale). Cette réserve de biosphère, d'une grande biodiversité, comprend trois grands ensembles : une grande moitié ouest à dominante agricole, l’emblématique forêt de Fontainebleau au centre, et le Val de Seine à l’est. La structure de coordination est l'Association de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, qui comprend un conseil scientifique et un Conseil Education, unique parmi les Réserves de biosphère françaises[19],[20],[21],[22] ;

- la réserve naturelle régionale du « marais de Larchant », d'une superficie de 123 ha. Il s’étend au fond d’un « golfe » délimité à l’ouest par une côte escarpée (cuesta) descendant du plateau du Gâtinais, extrémité orientale de la grande plaine de Beauce, et ouvert à l’est sur la rivière du Loing, dont un méandre l’a probablement façonné autrefois[23],[24].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d’intérêt écologique élaboré à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux ». Ce réseau est constitué de Zones spéciales de conservation (ZSC) et de Zones de protection spéciale (ZPS). Dans les zones de ce réseau, les États Membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[25].

Un site Natura 2000 a été défini sur la commune, tant au titre de la « directive Habitats » que de la « directive Oiseaux » : le « Massif de Fontainebleau »[26]. Cet espace constitue le plus ancien exemple français de protection de la nature. Les alignements de buttes gréseuses alternent avec les vallées sèches. Les conditions de sols, d'humidité et d'expositions sont très variées. La forêt de Fontainebleau est réputée pour sa remarquable biodiversité animale et végétale. Ainsi, elle abrite la faune d'arthropodes la plus riche d'Europe (3 300 espèces de coléoptères, 1 200 de lépidoptères) ainsi qu'une soixantaine d'espèces végétales protégées[27]

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire.

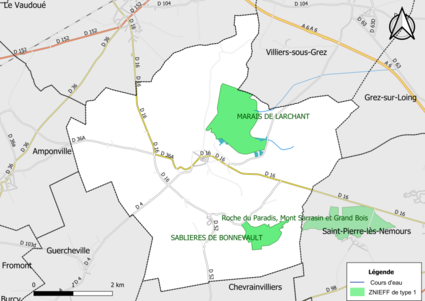

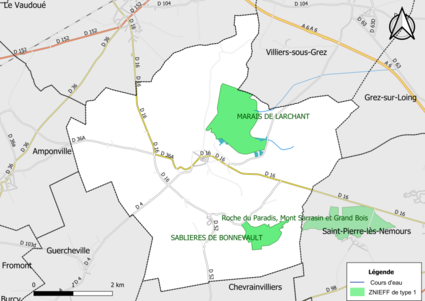

Le territoire communal de Larchant comprend une ZNIEFF de type 1[Note 4],[28],[Carte 1], les « Sablières de Bonnevault » (48,95 ha)[29] , et une ZNIEFF de type 2[Note 5],[28], le « Marais de Larchant » (163,08 ha)[30].

Carte des ZNIEFF de type 1 de la commune.

Carte des ZNIEFF de type 1 de la commune. Carte des ZNIEFF de type 2 de la commune.

Carte des ZNIEFF de type 2 de la commune.

Urbanisme

Typologie

Larchant est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[31],[32],[33].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire regroupe 1 929 communes[34],[35].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (50,41 % en 2018), une proportion sensiblement inférieure à celle de 1990 (52,38 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (47,42 %), forêts (39,53 %), zones humides intérieures (4,53 %), mines, décharges et chantiers (2,58 %), zones urbanisées (1,48 %), zones agricoles hétérogènes[Note 8] (1,47 %)[36].

| Type d’occupation | 1990 | 2018 | Bilan | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Territoires artificialisés (zones urbanisées, zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication, mines, décharges et chantiers, espaces verts artificialisés ou non agricoles) |

105,05 ha | 3,59 % | 118,75 ha | 4,06 % | 13,70 ha |

| Territoires agricoles (terres arables, cultures permanentes, prairies, zones agricoles hétérogènes) |

1 532,32 ha | 52,38 % | 1 474,82 ha | 50,41 % | −57,50 ha |

| Forêts et milieux semi-naturels (forêts, milieux à végétation arbustive et/ou herbacée, espaces ouverts sans ou avec peu de végétation) |

1 156,46 ha | 39,53 % | 1 199,45 ha | 41,00 % | 42,99 ha |

| Zones humides (zones humides intérieures, zones humides maritimes) |

131,84 ha | 4,51 % | 132,65 ha | 4,53 % | 0,81 ha |

Parallèlement, L'Institut Paris Région, agence d'urbanisme de la région Île-de-France, a mis en place un inventaire numérique de l'occupation du sol de l'Île-de-France, dénommé le MOS (Mode d'occupation du sol), actualisé régulièrement depuis sa première édition en 1982. Réalisé à partir de photos aériennes, le Mos distingue les espaces naturels, agricoles et forestiers mais aussi les espaces urbains (habitat, infrastructures, équipements, activités économiques, etc.) selon une classification pouvant aller jusqu'à 81 postes, différente de celle de Corine Land Cover[37],[38],[Carte 2]. L'Institut met également à disposition des outils permettant de visualiser par photo aérienne l'évolution de l'occupation des sols de la commune entre 1949 et 2018[Carte 3].

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune.

Carte orhophotogrammétrique de la commune.

Lieux-dits et écarts

La commune compte 133 lieux-dits administratifs[Note 9] répertoriés consultables ici[39] (source : le fichier FANTOIR).

Le hameau de Bonnevault se trouve à environ 2 km à vol d'oiseau au sud-est du village. Sur une petite colline au nord de Larchant, se trouve actuellement un lotissement. Un moulin à vent, maintenant détruit, y a été construit à la fin du XVIIIe siècle, d'où l’appellation actuelle du lieu, le Moulin à Vent[40],[41].

Des documents d’archive mentionnent également Trémainville, à la frontière entre deux finages, celui de Saint-Pierre-lès-Nemours et de Larchant. Ce site fut également partiellement abandonné après la guerre de Cent Ans. Cette grande ferme reprit vie, elle figure sur le cadastre de 1744. Le dernier habitant quitta Trémainville en 1904. Depuis les bâtiments se sont écroulés et la majeure partie des matériaux a disparu. Il reste actuellement un bosquet au milieu des champs.

Logement

En 2016, le nombre total de logements dans la commune était de 446 dont 96,6 % de maisons et 2,9 % d’appartements.

Parmi ces logements, 67,7 % étaient des résidences principales, 23,8 % des résidences secondaires et 8,5 % des logements vacants[Note 10].

La part des ménages fiscaux propriétaires de leur résidence principale s’élevait à 81,8 % contre 14,2 % de locataires et 4 % logés gratuitement[42].

Voies de communication et transports

Voies de communication

Plusieurs routes départementales relient Larchant aux communes voisines :

- la D 4, à Guercheville, au sud-ouest ;

- la D 16, à La Chapelle-la-Reine, au nord, et à Saint-Pierre-les-Nemours, au sud-est ;

- la D 36a, à Amponville, à l'ouest ;

- la D 52, à Chevrainvilliers, au sud.

Transports

La commune est desservie par trois lignes d'autocars du réseau de bus Les Cars Bleus[43],[44] :

- la ligne no 184.004, reliant La Chapelle-la-Reine à Saint-Pierre-lès-Nemours[45] ;

- la ligne no 184.006, reliant La Chapelle-la-Reine à Garentreville[46] ;

- la ligne no 184.008, reliant La Chapelle-la-Reine à Ury[47].

Toponymie

Le toponyme Larchant est attesté sous les formes latinisées Largus Campus en 1006, Liricantus sive Largus Campus vers 1041, Larchandum vers 1120[48] mais aussi sous la forme Saint-Mathurin-de-l'Arquan en 1634[réf. nécessaire].

Les spécialistes ne s’accordent pas sur l’origine du nom de Larchant. Albert Dauzat puis Ernest Nègre se fondent sur la forme la plus ancienne Largus Campus pour formuler l'hypothèse d'un « large champ »[49],[48], dont la phonétique et le rapprochement avec d'autres noms de lieux homophones peuvent aboutir à la forme actuelle Larchant. En effet, le type toponymique Larchamp est fréquent par ailleurs, exemple : Larchamp (Mayenne, Largo Campo 1293), Larchamp (Orne, Larcamps 1287) et Larchamp (Orne, Larchant, sans date)[49]. C'est sans doute pour cela et à cause de l'antériorité de Largus Campus qu'Albert Dauzat considère même que Liricantus est une « fantaisie de scribe »[49], Ernest Nègre lui emboite le pas[48].

En effet, le Liricantus de la mention latine Liricantus sive Largus Campus, c'est-à-dire « Liricantus ou encore Large Champ », peut difficilement évoluer phonétiquement en Larchant, sauf par analogie avec large champ. Cependant, plusieurs documents rédigés autour du XIe – XIIe siècle, mentionnent le nom de Liricantus, par exemple : oe versus Liricantus au XIIe siècle; Bussiacum quod justa Liricantum situm est en 1113; Villa qui dicityr Regine super Liricantus en 1173 et en 1215. À partir de ces formes régulières, ce nom de lieu semble devoir s'analyser comme un type toponymique gaulois en -cantus[50] (cantos « cercle [de la roue], jante »[50] cf. français chant « face la moins large d'un objet parallélépipédique », ex : Le chant d'une brique, d'un livre, d'une planche; poser à, de, sur chant). Cet élément -cantus en position finale s'observe également dans Mediocantus et Caticantus > Cachan[50].

Histoire

Préhistoire

La commune comporte une centaine de grottes ornées, dont la grotte à la peinture remontant au Mésolithique.

Protohistoire

Le site est un lieu mystique qui a inspiré pendant des siècles la foi des hommes et des femmes qui l’habitaient, avant même d’être un haut lieu de la spiritualité chrétienne. Il existait certainement sur ce site dans la Gaule, un sanctuaire dédié au culte de l’eau. On peut dater la destruction et l’abandon du sanctuaire de Larchant entre 350 et 378. Les autres sanctuaires proches de Larchant (Sceaux du Gâtinais, Pithiviers-le-Vieil, Châteaubleau) ont été détruits à peu près à la même époque[51].

Un habitat du premier âge du fer a été repéré en 2005 non loin du hameau de Bonnevault[52]

Saint Mathurin

La légende fait naître saint Mathurin à Larchant, à la fin du IIIe siècle. Mais on ne sait rien de son culte jusqu’à une brève mention dans le martyrologe d’Usuard vers la fin du IXe siècle. Un manuscrit du Xe siècle donne le récit légendaire de sa vie, qui est repris tout au long du Moyen Âge. Son père s’appelait Marin et sa mère Eufémie. Mathurin avait été instruit dans la religion catholique par l’évêque Polycarpe. Il fut ordonné prêtre à l’âge de vingt ans. Rome était alors frappée de maux divers et la fille de l’empereur Maximien Hercule fut tourmentée par le démon qui, lui-même, se mit à crier qu’il fallait faire venir de Gaule, pour le chasser, un serviteur du Christ nommé Mathurin. Arrivé à Rome, Mathurin guérit les malades qui s’étaient portés à sa rencontre et sauva la fille de l’empereur, Théodora. Il resta trois ans à Rome, accomplissant de nombreux miracles et y mourut le jour des Calendes de novembre (le 1er novembre) en demandant que son corps fut ramené dans son village natal. L’empereur donna une escorte et ordonna que le corps de Mathurin soit ramené à Larchant. Sur son tombeau, de nombreux miracles se produisirent et furent à l’origine d’un pèlerinage très important au Moyen Âge[53].

Chapitre de Notre-Dame de Paris

Elisabeth Le Riche, fille de Lisiard Le Riche, reçoit Larchant en héritage de son père vers 950. Au début du XIe siècle (1005 ?), en accord avec son fils Renaud de Vendôme, évêque de Paris, elle donne Larchant au chapitre de la cathédrale Notre-Dame de Paris[54]. Le destin de Larchant est alors lié jusqu'à la Révolution française en 1789 au chapitre de chanoines de Notre-Dame de Paris qui, devenu seigneur de Larchant, y a un rôle primordial, notamment par rapport à l’église de Larchant dédiée à saint Mathurin et siège d’un très important pèlerinage.

À la Révolution, les biens du chapitre sont vendus et dispersés[55].

Les Templiers

À la fin du XIIe siècle, une commanderie de Templiers était établie à Beauvais-en-Gâtinais, près de Grez-sur-Loing et de Nemours. Cette commanderie était seigneur de trois fiefs sur le territoire de Larchant :

- la commanderie de Bonnevault, où la commanderie possédait, depuis 1246, une ferme de 200 arpents de terre ;

- le village de Blomont, acquit par Pierre de Beaumont en 1264 ou la commanderie de Templiers possédait une ferme de 112 arpents de terre ;

- la ferme des Coudres, achetée en 1280 à Jean de la Coudre, un bourgeois d'Yèvre-le-Châtel de 202 arpents de terre.

Ces écarts ne se relevèrent pas des ruines après la guerre de Cent Ans[56].

Pèlerinage national

Un pèlerinage important se développa au Moyen Âge sur le tombeau de saint Mathurin. En 1324, ce pèlerinage était si florissant que les chanoines utilisèrent une partie des offrandes pour subvenir aux besoins des clercs de Notre-Dame de Paris. Le renom de Larchant se développa au cours du Moyen Âge, et on trouve la mention de Larchant et de saint Mathurin dans plusieurs chansons de geste. La foule des pèlerins rendit nécessaire la construction de cette grande église. L’apogée du pèlerinage culmina vers la fin du Moyen Âge, à partir du XIIe siècle. On venait demander l’intercession de saint Mathurin pour la guérison des fous et des possédés. L’ancienne route du Midi passait à côté du village et de nombreux pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle s’arrêtaient auprès des reliques du saint[57]. Plusieurs rois vinrent en pèlerinage à Larchant : Charles IV en 1325, Louis XI en 1467, Charles VIII en 1486, François 1er en 1519 et 1541, Henri II en 1551, Henri III en 1587 et Henri IV en 1599[58]. Le pèlerinage disparut après la Révolution et quelques prêtres et fidèles tentèrent de le faire revivre au début du XXe siècle. La tradition fut reprise après la guerre de 1914 et, de nos jours, une cérémonie se déroule le lundi de Pentecôte pour honorer saint Mathurin.

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

La commune faisait partie depuis 1926 de l'arrondissement de Melun du département de Seine-et-Marne, avant d'être rattachée en 1988 à l'arrondissement de Fontainebleau. Pour l'élection des députés, elle fait partie depuis 1988 de la deuxième circonscription de Seine-et-Marne.

Elle faisait partie depuis 1801 du canton de La Chapelle-la-Reine[59]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, elle est désormais rattachée au canton de Melun.

Intercommunalité

La commune a adhéré le à la communauté de communes Pays de Nemours.

Liste des maires

Politique de développement durable

Population et société

Démographie

Les habitants sont appelés les Lyricantois[63].

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[64]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[65].

En 2019, la commune comptait 681 habitants[Note 11], en diminution de 10,39 % par rapport à 2013 (Seine-et-Marne : +4,1 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Manifestations culturelles et festivités

Plusieurs associations animent la vie du village et organisent des manifestations.

- L’Association culturelle de Larchant[67] organise des concerts de musique dans l'église, des expositions sur l’histoire de Larchant et de son église, des balades historiques dans le village ancien et ses alentours, ainsi que des randonnées culturelles et de découverte du patrimoine naturel.

- L’association « Larchant Animation »[68] organise un brocante annuelle, une fête musicale et sportive annuelle (la fête de la Baleine), un triathlon et deux grandes randonnées en VTT, « l'Hivernale » et la « Lyricantoise » (de 15, 27, 40 et 55 km), ainsi que de nombreuses bourses pour adultes et enfants.

- L’association « Larchant en fêtes » organise, avec les autres associations du village, une grande fête ouverte sur les visiteurs extérieurs. La prochaine fête est prévue pour , sur le thème de la fête des fous.

Sports et loisirs

Proches de Paris, les rochers de Fontainebleau et en particulier ceux de Larchant, offrent aux alpinistes et aux varappeurs de remarquables possibilités d’entraînement et aux plus jeunes, ou moins expérimentés, un terrain de jeu exceptionnel. Les rochers de grès lisse, d’environ 2 à 10 mètres de hauteur, sont constitués principalement de blocs francs, de plaques et de dalles aux prises rares et petites, de fissures étroites et courbes. Ils donnent aux grimpeurs la possibilité d’exercer plus intensément leur équilibre, leurs prises de doigt et l’adhérence des pieds. Ces rochers aux formes très variées possèdent toute une graduation de difficultés, qui vont de la simple escalade facile aux limites extrêmes des possibilités.

Depuis les débuts, l’aire et le nombre des rochers pour grimpeurs se sont accrus. On a jalonné les voies d’escalade en sériant les difficultés. Ces voies sont indiquées par un fléchage de couleur. Les premiers grimpeurs apparaissent vers 1930 sur le massif des Trois Pignons. En 1947, Fred Bernik, du Club Alpin, créa les circuits et parcours d’escalade, dont le premier fut le parcours bleu et rouge du Cuvier-Châtillon. Il s’agit là de véritables itinéraires à travers les chaos de rochers. À Larchant, la Dame-Jouanne constitue la roche d’escalade la plus haute et la plus célèbre du massif de Fontainebleau.

La grande diversité des paysages de Larchant offre au promeneur un éventail très riche de promenades : forêt, clairières, chaos rocheux, plateau… Le chemin de grande randonnée GR13 passe par Larchant, de la gare de Nemours à celle d’Avon-Fontainebleau.

Un centre équestre est établi sur le territoire de Larchant.

Économie

Revenus de la population et fiscalité

En 2019, le nombre de ménages fiscaux[Note 12] de la commune était de 300, représentant 743 personnes et la médiane du revenu disponible par unité de consommation de 25 530 euros[69].

Emploi

En 2019, le nombre total d’emplois dans la zone était de 105, occupant 321 actifs résidants (dont 21,8 % dans la commune de résidence et 78,2 % dans une commune autre que la commune de résidence).

Le taux d'activité de la population (actifs ayant un emploi) âgée de 15 à 64 ans s'élevait à 70,5 % contre un taux de chômage de 5,6 %. Les 23,9 % d’inactifs se répartissent de la façon suivante : 10,4 % d’étudiants et stagiaires non rémunérés, 6,7 % de retraités ou préretraités et 6,8 % pour les autres inactifs[70].

Secteurs d'activité

Entreprises et commerces

Au , le nombre d’unités légales (activités marchandes hors agriculture) par secteur d'activité était de 73 dont 5 dans l’industrie manufacturière, industries extractives et autres, 13 dans la construction, 13 dans le commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration, 6 dans l’Information et communication, 1 dans les activités financières et d'assurance, 5 dans les activités immobilières, 18 dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien, 7 dans l’administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale et 5 étaient relatifs aux autres activités de services[71].

En 2021, 5 entreprises ont été créées sur le territoire de la commune, dont 3 individuelles[72].

Au , la commune ne disposait pas d’hôtel et de terrain de camping[73].

Culture locale et patrimoine

Monuments et lieux remarquables

La commune compte six monuments répertoriés à l'inventaire des monuments historiques (Base Mérimée)[74] :

- Site patrimonial remarquable ,

Inscrit MH[75] ;

Inscrit MH[75] ; - Église Saint-Mathurin,

Inscrit MH[76] ; ;

Inscrit MH[76] ; ; - Abri sous roche orné de gravures préhistoriques (Lieu-dit Le Rocher de Justice),

Inscrit MH[77]

Inscrit MH[77]

Larchant tient une place importante dans l’art rupestre du Bassin parisien. Cette commune possède le plus grand nombre de cavités ornées, puisqu'on en compte actuellement plus d’une centaine. Un deuxième attrait de ces cavités tient à la variété des gravures qu’elles contiennent, depuis les ensembles de sillons usés qui sont certainement les plus anciens, jusqu’aux patronymes et inscriptions des XVIIe au XIXe siècles, en passant par diverses figurations symboliques d’époques variées mais qui font souvent partie d’un fonds commun que l’on peut qualifier d’européen. Le massif de la Dame-Jouanne est particulièrement riche, avec 26 abris connus. Le plus célèbre est la « grotte aux Voleurs », qui présente un aspect très dégradé et pollué. On y distingue quand même des incisions assez bien conservées, plusieurs arboriformes et, çà et là, des inscriptions des XVIIIe et XIXe siècles. Sur le versant nord de la « Roche au Diable » se situe la grande grotte dite « grotte à la peinture », découverte en 1959 et très étudiée par les préhistoriens. Un intérêt majeur de cette grotte est d’avoir permis d’attribuer certaines des gravures qui s’y trouvent à l’époque mésolithique. En effet, un bloc de grès présentant des sillons gravés et un gros bloc monolithe entièrement gravé étaient en contact avec la couche mésolithique, où furent retrouvés à la fois les outils ayant servi à graver et des restes d’activité humaine (armatures d’armes en silex, foyers, restes de faune) ;

- Hôtel dit du Pélerin (ancien) (rue des Sablons),

Inscrit MH[78] ;

Inscrit MH[78] ; - Ferme du Chapître,

Inscrit MH[79] ;

Inscrit MH[79] ; - Jardin d'eau dit parc des marais de Larchant (Lieu-dit le Marais),

Inscrit MH[80].

Inscrit MH[80].

Autres lieux et monuments

Croix de chemin

Le territoire comprenait plusieurs croix de chemin, dont certaines ont été restaurées :

- le calvaire des Trois Croix, situé à la sortie du village, sur la route de la Dame-Jouanne, est daté du XIIe siècle et présente la forme d’une pyramide octogonale à huit faces et sept niveaux avec un socle qui supportait initialement cinq colonnes ;

- la croix du Petit Homme marquait un point élevé du massif du « Rocher de la Justice » ;

- la croix Saint-Bernard, dans la forêt, était plantée sur un rocher qui domine une ancienne source alimentée par les eaux de ruissellement ;

- la croix de Bonnevault est située sur le plateau, à l'orée d'un bois, en haut du hameau de Bonnevault ;

- la croix Sainte-Marie-Madeleine se trouve à la sortie de Larchant, en direction de Nemours, là où se dressait, au Moyen Âge, une chapelle dite de Sainte-Marie-Madeleine ;

- la croix Bardin est située près de la porte de Paris. Cette croix est sûrement très ancienne car elle figure déjà sur un plan du XVIIIe siècle ;

- la croix des Postes se situe sur l'ancien chemin emprunté par la poste royale.

Monuments et témoignages du Larchant ancien

- Fontaine Saint-Mathurin : une fontaine, dont l’emplacement remonte sans doute aux origines du village de Larchant, se trouve située dans les bois à l’écart du village et à 600 mètres environ en ligne droite au nord de l’église. Elle se compose, à flanc de coteau, d’un petit édicule de pierre, reconstruit probablement plusieurs fois et en dernier lieu, il y a une centaine d’années, et qui recouvre un petit bassin dont une roche forme le fond. Ce bassin est alimenté actuellement de façon intermittente, par de l’eau qui ruisselle à faible profondeur. Cette « source » était sans doute plus abondante autrefois, lorsque la fontaine était située au milieu d’une lande, avant les plantations de pins opérées durant le XIXe siècle. Il semble qu’il faille voir en ce lieu la persistance d’un ancien culte des eaux, très populaire chez les populations locales, qui aurait été repris par le culte catholique en raison de son caractère vivace et persistant dans la mémoire et la foi des habitants de Larchant. La tradition raconte que Mathurin était berger et que, pour abreuver ses troupeaux, il avait fait jaillir la fontaine d’un coup de pied, dont on montre l’empreinte dans la roche

- Anciennes bornes (forêt de la Commanderie): d’anciennes bornes de limite, datées d’avant la Révolution, marquent encore le territoire de Larchant en direction de Villiers-sous-Grez. Elles sont frappées du signe du Chapitre, c’est-à-dire des ceps, avec lesquels on entravait les fous qui étaient amenés à saint Mathurin pour leur guérison.

- Anciennes halles (XVe siècle) : l’emplacement des anciennes halles de Larchant est encore visible, rue de l'Église, par une plaque apposée en 1792.

- Ancienne auberge des Trois Rois : au carrefour des Trois-Rois se situe la maison ancienne la mieux conservée de Larchant, avec sa façade du XVe siècle. Il s’agit d’une ancienne auberge avec ses dépendances, comme il en existait de nombreuses aux temps florissants du pèlerinage de Larchant.

- Grange aux dîmes, colombier et puits à la ferme du Chapitre : la ferme du Chapitre domine le village de Larchant. On y voit, dans la cour, un puits du XVe siècle avec une inscription datée de 1476. Il existe aussi une grange aux dîmes, reconstruite au XVIIIe siècle, afin de recueillir la part des récoltes destinée aux chanoines, ainsi qu’un pigeonnier de la même époque.

- Forêt automnale.

- Coupe de bois.

- Le rocher de l'Éléphant.

- Forêt hivernale.

- Le marais.

- Près du marais.

- Route de la Dame-Jouanne.

- Dans les prés lyricantois.

Patrimoine naturel

La commune abrite la réserve naturelle du marais de Larchant, zone humide d'une centaine d'hectares.

Richesse de la flore

En dehors du marais de Larchant, formation hygrophile, la commune de Larchant possède une grande variété de paysages, de géologie et d’hydromorphie, qui induit une diversité floristique exceptionnelle.

On distingue des formations thermophiles et xérophiles au niveau des zones de relief, des formations acidophiles ou acidiclines, sur les affleurements stampiens (sables et grès). On trouve également des formations mésophiles, neutrophiles ou neutroclines au niveau des plateaux limoneux ou des bas de pente. On dénombre sur le territoire de la commune 586 plantes vasculaires (soit 32 % de la flore vasculaire régionale). Mais, à la suite de l’évolution du climat et du paysage, 150 espèces notées avant 2000 n’ont pas été revues. Ces espèces non revues sont, en quasi-totalité, d’intérêt patrimonial. Beaucoup sont protégées, très rares, voire considérées disparues de la région Ile-de-France.

Le territoire de la commune comprend une ZNIEFF de type II : le « massif de Fontainebleau », c'est-à-dire, la forêt, et 8 ZNIEFF de type I, qui sont : le « Marais de Larchant », la « Grotte de la Roche au Diable », la « Carrière souterraine de Larchant », le « Moulin à Vent », les « Pentes du Marchais », les « Sablières du Mont Blanc », le « Rocher de la Dame-Jouanne » et les « Sablières de Bonnevault ». Une mention spéciale doit être faite à propos des sites de carrière après la fin de leur exploitation. Il s’agit de milieux particuliers, xérophiles, de colonisation. On y recense 161 espèces végétales, dont 2 très rares, 3 espèces rares et 7 espèces assez rares. Le site de la Roche au Diable est également riche, puisqu’on y recense 336 espèces, dont 3 espèces protégées (une au niveau national et 2 au niveau régional), 9 espèces très rares et 12 espèces rares.

Personnalités liées à l'histoire de la commune

- Nicolas Deleau : Nicolas Deleau avait acquis vers les années 1840 la propriété du Marais, Il était déjà un personnage important de son époque. Né le à Vézelise, il avait été chirurgien sous-aide sous l’Empire, attaché aux hôpitaux de la 24e division militaire, puis au 4e cuirassiers d’Angoulême. Il était docteur en médecine et chevalier de la légion d’honneur. Il mourut à Larchant le . C’est Léon Deleau, son fils cadet, qui resta dans la propriété du marais et devint maire de Larchant en 1866.

- Jeannie Dumesnil : artiste peintre représentative de l'impressionnisme abstrait, née à Paris le , décédée accidentellement à Ramatuelle en 2000, repose elle aussi dans le caveau de la famille Dumesnil à Larchant.

- Hans von Halban (1908-1964), physicien français qui participa avec Frédéric Joliot-Curie et Lew Kowarski à la mise au point du premier réacteur nucléaire français. Il est enterré dans la commune.

- Le peintre français Balthus (1908-2001) représenta une "Vue de Larchant" dans une célèbre toile de 1939.

- Rue de la Libération (1).

- Passage du Paris-Nice 2013.

- La ferme du Chapitre.

Rue de la Libération (2).

- Un jour d'hiver.

- Un visiteur aérien.

- Place des Tilleuls.

- Un jour de printemps.

Voir aussi

Bibliographie

- Sous la direction de Jean-Marie Pérouse de Montclos - Le guide du patrimoine Île-de-France - p. 362-367 - Hachette - Paris - 1992 - (ISBN 2-01-016811-9)

Articles connexes

- Communauté de communes Pays de Nemours

- Liste des communes de Seine-et-Marne

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de la mairie

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes par la voie routière et évaluées à l'aide d'un calculateur d'itinéraires.

- Les distances sont mesurées entre chef-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Nature en attente de mise à jour.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Elles comprennent les cultures annuelles associées aux cultures permanentes, les systèmes culturaux et parcellaires complexes, les surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants et les territoires agro-forestiers.

- Contrairement au hameau ou écart qui est un groupe d’habitations , un lieu-dit n'est pas forcément un lieu habité, il peut être un champ, un carrefour ou un bois...

- En raison des arrondis, la somme des pourcentages n’est pas toujours égale à 100 %.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- hors communautés et sans abris .

- Cartes

- « Zones ZNIEFF de Larchant » sur Géoportail (consulté le 14 janvier 2021)..

- « Larchant - Occupation simplifiée 2017 », sur cartoviz.institutparisregion.fr (consulté le ).

- IAU Île-de-France, « Évolution de l'occupation des sols de la commune vue par photo aérienne (1949-2018) », sur cartoviz.institutparisregion.fr (consulté le ).

Références

- « Métadonnées de la commune de Larchant », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- « Distance entre Larchant et Melun », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Distance entre Larchant et Fontainebleau », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Distance entre Larchant et Nemours », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches de Larchant », sur www.villorama.com (consulté le ).

- Claude Collin-Delavaud (1988) Milieu naturel et terroirs. In Larchant, 10000 ans d'histoire. Château-Musée de Nemours, Association Culturelle de Larchant, p. 17-23

- http://www.maraisdelarchant.fr Le Marais de Larchant.

- « InfoTerre », sur le site du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) (consulté le ).

- « Carte géologique harmonisée du département de la Seine-et-Marne » [PDF], sur le site du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) (consulté le ).

- « Plan séisme consulté le 26 avril 2020 ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Cours d'eau 01 des Prés le Chemin de Grez (F4377000) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Grand Fossé (F4379002) » (consulté le ).

- Site SIGES - Seine-Normandie consulté le 2 juillet 2018.

- « Les différents espaces protégés. », sur http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/ (consulté le ).

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Parc naturel régional du Gâtinais français », sur www.parc-gatinais-francais.fr (consulté le ).

- « le Parc naturel régional du Gâtinais français - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « les « Carrières dites de la Rue Jaune à Puiselet » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Réserve de biosphère de « Fontainebleau et Gâtinais » », sur mab-france.org (consulté le ).

- « la zone centrale de la réserve de biosphère « Fontainebleau et Gâtinais » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « la zone de transition de la réserve de biosphère « Fontainebleau et Gâtinais » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « la zone tampon de la réserve de biosphère « Fontainebleau et Gâtinais » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Marais de Larchant », sur /www.reserves-naturelles.org (consulté le ).

- « la réserve naturelle régionale du « marais de Larchant » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Réseau européen Natura 2000 », sur le site du Ministère de la transition écologique et solidaire (consulté le ).

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Larchant », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR1100795 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Larchant », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « Sablières de Bonnevault » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « Marais de Larchant » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Paris », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole) », sur www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr (consulté le ).

- IAU Île-de-France, « Mode d'occupation du sol de l'Île-de-France », sur www.institutparisregion.fr (consulté le ).

- « Nomenclature du MOS en 11 postes », sur www.iau-idf.fr (consulté le ).

- « Liste des lieux-dits français », sur MémorialGenWeb (consulté en ).

- Eugène Thoison (1991) Petites notes d'histoire Gâtinaise. Fontainebleau, impr. Bourges, 153 p.

- Michel Lepage (2009) Hermand de Trouville, inventeur incompris. Bull. n° 23 Association Culturelle de Larchant, p. 17

- Statistiques officielles de l'Insee, section Logement consulté le 26 avril 2020

- « Lignes régulières », sur cars-bleus.fr (consulté le ).

- « 77 - Seine-et-Marne », sur iledefrance-mobilites.fr (consulté le ) (Plan 57 : secteur de Milly-la-Foret).

- « Les cars bleus, ligne 184-004 », sur cars-bleus.fr (consulté le ).

- « Les cars bleus, ligne 184-006 », sur cars-bleus.fr (consulté le ).

- « Les cars bleus, ligne 184-008 », sur cars-bleus.fr (consulté le ).

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Droz, Genève, p. 1304, n° 24234 (lire en ligne)

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6), p. 387b.

- Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise, éditions errance 2003. p. 104 - 105.

- Aline Rousselle (1990) Croire et guérir. La foi en Gaule dans l'Antiquité tardive. Fayard, 382 pp.

- Un habitat gaulois à Larchant, Association culturelle de Larchant.

- Pierre Morel (1988) Traduction de la plus ancienne vie de Saint Mathurin. Larchant, 10000 ans d'histoire, Château-Musée de Nemours, Association Culturelle de Larchant, p. 106-114.

- Branche Le Riche de Paris sur nobles-ancetres.pagesperso-orange.fr.

- Marc Verdier, L'église Saint-Mathurin de Larchant, Amis des Monuments et Sites de Seine-et-Marne, 1969, 140 p.

- Marc Verdier (1997) Le temporel de la Commanderie de Beauvais (près de Nemours en Seine-et-Marne). Mémoires Féd. Soc. Hist. et Archéo. de Paris et I.-de-F. 48 : 151-160.

- Priscille Dulin, Le pèlerinage de saint Mathurin de Larchant : aspects spirituels et matériels, mémoire de maîtrise d'histoire, Université Paris X-Nanterre, 1995, 185 p.

- Eugène Thoison, Les séjours des rois de France dans le Gâtinais, Paris, Picard ; Orléans, Herluison, 1888, 197 p.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- « Les maires de Larchant », sur http://www.francegenweb.org (consulté le ).

- Sylvain Deleuze, « Larchant : des affiches pour dénoncer les dépôts sauvages de déchets : Confronté à toujours plus de déchets sur les bords des routes ou en forêt, le maire a fait installer des affiches pour tenter de limiter ces incivilités », Le Parisien, édition de Seine-et-Marne, (lire en ligne, consulté le ).

- « Annuaire des communes de Seine-et-Marne », sur um77.fr (Union des maires de Seine-et-Marne) (consulté en ).

- Habitants Larchant. Consulté le 9 décembre 2008. Habitants.fr.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- http://www.larchant.com

- http://www.larchantanimation.fr

- Statistiques officielles de l'Insee, section «Revenus et pauvreté des ménages en 2019», source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) en géographie au 01/01/2021, consultée le .

- Statistiques officielles de l'Insee, section «Population active, emploi et chômage au sens du recensement en 2019», sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail, géographie au 01/01/2021. consultée le .

- Statistiques officielles de l'Insee, section «Démographie des entreprises en 2020», source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2021, consultée le .

- Statistiques officielles de l'Insee, section «Création d’entreprises et d’établissements en 2021», source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2021 , consultée le .

- Statistiques officielles de l'Insee, section «Tourisme en 2022», Source : Insee, partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2021, consultée le .

- « Plateforme ouverte du Patrimoine », sur Ministère de la Culture (culture.gouv.fr) consulté le .

- Notice no SPR1100011, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00087053, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00087052, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00087055, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00087054, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA77000298, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Portail de Seine-et-Marne

- Portail des communes de France

- Portail de l'ordre du Temple

На других языках

[de] Larchant

Larchant ist eine französische Gemeinde mit 681 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) im Département Seine-et-Marne in der Region Île-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Fontainebleau und zum Kanton Nemours.[en] Larchant

Larchant (French pronunciation: [laʁʃɑ̃] (listen)) is a commune in the Seine-et-Marne department in the Île-de-France region. It is located on the southern edge of the Forest of Fontainebleau.- [fr] Larchant

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии