world.wikisort.org - France

Amponville est une commune française située dans le département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France.

En 2019, elle compte 337 habitants.

Géographie

Localisation

Amponville se trouve au nord du plateau Gâtinais, dans le parc naturel régional du Gâtinais français[1], au contact des franges boisées du massif forestier de Fontainebleau.

La commune d'Amponville se trouve dans le département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France[2].

Elle se situe à 34,15 km par la route[Note 1] de Melun[3], préfecture du département et à 19,25 km de Fontainebleau[4], sous-préfecture. La commune fait en outre partie du bassin de vie de La Chapelle-la-Reine[2].

Communes limitrophes

Les communes les plus proches[Note 2] sont[5] : Rumont (2,8 km), Guercheville (3,0 km), Fromont (3,2 km), Burcy (4,5 km), Boissy-aux-Cailles (4,9 km), Garentreville (5,0 km), Larchant (5,0 km), La Chapelle-la-Reine (5,4 km).

Géologie et relief

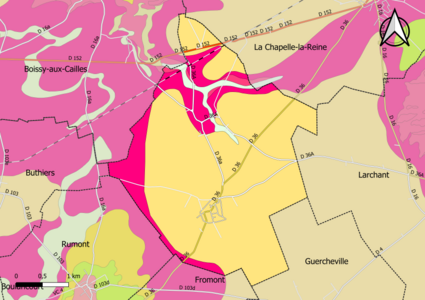

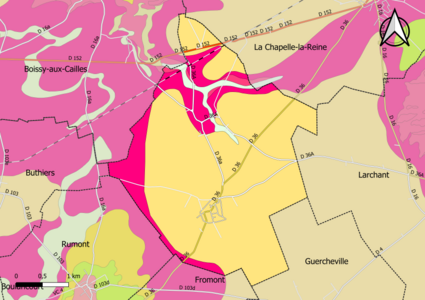

Le territoire d'Amponville est relativement plat sauf au nord où des bois et les premières pentes de la vallée de l'École sont localisés. En moyenne, la qualité des terres est bonne, avec des grandes disparités entre les abords des bois plutôt pierreux et le reste en limons profonds. Il existe encore deux carrières d’extraction de sable siliceux qui sont exploitées. C’est sur le territoire du hameau de Jacqueville que se trouvent les bois, les premières pentes de la vallée de l’École et également les carrières de sable.

Le territoire de la commune se situe dans le sud du Bassin parisien, plus précisément au nord de la région naturelle du Gâtinais.

Géologiquement intégré au bassin parisien, qui est une région géologique sédimentaire, l'ensemble des terrains affleurants de la commune sont issus de l'ère géologique Cénozoïque (des périodes géologiques s'étageant du Paléogène au Quaternaire)[6],[7].

Carte du relief d'Amponville.

Carte géologique vectorisée et harmonisée d'Amponville.

| Ères | Périodes géologiques | Époques géologiques | Nature des sols | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Cénozoïque | Quaternaire | Holocène |

| ||||||

| Pléistocène | |||||||||

| Néogène | Pliocène | ||||||||

| Miocène | non présent. | ||||||||

| Paléogène | Oligocène |

| |||||||

| Éocène | non présent. | ||||||||

| Paléocène | non présent. |

La commune est classée en zone de sismicité 1, correspondant à une sismicité très faible[8].

Hydrographie

Il n'y a pas de ruisseaux et de rivières sur le territoire de la commune. La rivière École qui prend maintenant sa source au Vaudoué, prenait sa source autrefois à Jacqueville[9].

Milieux naturels et biodiversité

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[10]. Dans ce cadre, la commune fait partie d'un espace protégé, le Parc naturel régional du Gâtinais français, créé en 1999 et d'une superficie de 75 567 ha. D’une grande richesse en termes d’habitats naturels, de flore et de faune, il est un maillon essentiel de l’Arc sud-francilien des continuités écologiques (notamment pour les espaces naturels ouverts et la circulation de la grande faune)[11],[12],[13].

Deux autres espaces protégés sont présents dans la commune : la zone centrale et la zone de transition de la réserve de biosphère « Fontainebleau et Gâtinais », créée en 1998 et d'une superficie totale de 150 544 ha (46 056 ha pour la zone centrale). Cette réserve de biosphère, d'une grande biodiversité, comprend trois grands ensembles : une grande moitié ouest à dominante agricole, l’emblématique forêt de Fontainebleau au centre, et le Val de Seine à l’est. La structure de coordination est l'Association de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, qui comprend un conseil scientifique et un Conseil Éducation, unique parmi les Réserves de biosphère françaises[14],[15],[16].

Urbanisme

Typologie

Amponville est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 3],[17],[18],[19].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune de la couronne[Note 4]. Cette aire regroupe 1 929 communes[20],[21].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (95,06 % en 2018), une proportion sensiblement identique à celle de 1990 (95,10 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (95,06 %), zones urbanisées (2,17 %), forêts (1,70 %), mines, décharges et chantiers (1,07 %)[22].

| Type d’occupation | 1990 | 2018 | Bilan | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Territoires artificialisés (zones urbanisées, zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication, mines, décharges et chantiers, espaces verts artificialisés ou non agricoles) |

38,20 ha | 3,20 % | 38,69 ha | 3,24 % | 0,49 ha |

| Territoires agricoles (terres arables, cultures permanentes, prairies, zones agricoles hétérogènes) |

1 134,77 ha | 95,10 % | 1 134,28 ha | 95,06 % | −0,49 ha |

| Forêts et milieux semi-naturels (forêts, milieux à végétation arbustive et/ou herbacée, espaces ouverts sans ou avec peu de végétation) |

20,26 ha | 1,70 % | 20,26 ha | 1,70 % | 0 ha |

Parallèlement, L'Institut Paris Région, agence d'urbanisme de la région Île-de-France, a mis en place un inventaire numérique de l'occupation du sol de l'Île-de-France, dénommé le MOS (Mode d'occupation du sol), actualisé régulièrement depuis sa première édition en 1982. Réalisé à partir de photos aériennes, le Mos distingue les espaces naturels, agricoles et forestiers mais aussi les espaces urbains (habitat, infrastructures, équipements, activités économiques, etc.) selon une classification pouvant aller jusqu'à 81 postes, différente de celle de Corine Land Cover[23],[24],[Carte 1]. L'Institut met également à disposition des outils permettant de visualiser par photo aérienne l'évolution de l'occupation des sols de la commune entre 1949 et 2018[Carte 2].

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune.

Carte orhophotogrammétrique de la commune.

Lieux-dits et écarts

La commune compte 64 lieux-dits administratifs[Note 5] répertoriés consultables ici[25] (source : le fichier Fantoir).

Logement

En 2013, le nombre total de logements dans la commune était de 180. Parmi ces logements, 80,6 % étaient des résidences principales, 11,7 % des résidences secondaires et 7,8 % des logements vacants.

La part des ménages propriétaires de leur résidence principale s’élevait à 86,2 %[26].

De nombreux habitants travaillent à l’extérieur, le hameau abrite plusieurs résidences secondaires et un gîte rural.

Voies de communication et transports

Voies de communication

Plusieurs routes départementales relient Amponville aux communes voisines :

- la D 36, à La Chapelle-la-Reine, au nord-est, et à Fromont au sud-ouest ;

- la D 36a, à Boissy-aux-Cailles et à La Chapelle-la-Reine, au nord, et à Larchant, à l'est ;

- la D 152, La Chapelle-la-Reine, au nord-est, et à Boissy-aux-Cailles, au nord-ouest.

L'ancienne ligne ferroviaire de Bourron-Marlotte - Grez à Malesherbes traverse, d'est en ouest, le nord du territoire de la commune. La ligne est en grande partie neutralisée, seule la section de La Chapelle-la-Reine à Malesherbes reste exploitée en trafic fret pour le transport de sable en provenance de diverses carrières situées à proximité de la ligne.

Transports

Les gares ferroviaires les plus proches d'Amponville sont :

- la gare de Malesherbes, desservie par les trains de la ligne D du RER, dont elle est le terminus Sud, située à 12,4 kilomètres ;

- la Gare de Nemours-Saint-Pierre, desservie par les trains de la Ligne R du Transilien (Paris - Montargis), située à 13,9 kilomètres.

La commune est desservie par deux lignes d'autocars du réseau de bus Les Cars Bleus[27],[28] :

- la ligne no 184.003, reliant La Chapelle-la-Reine à Noisy-sur-École[29] ;

- la ligne no 184.005, reliant La Chapelle-la-Reine à Roncevaux (Buthiers)[30].

Toponymie

Le nom de localité est attesté sous la forme (Altare de) Amponvilla en 1113[31],[32].

Il s'agit d'une formation toponymique mérovingienne ou carolingienne, attestée plus tardivement, dont le second élément est -ville au sens ancien de « domaine rural », mot issu du latin villa rustica.

Il est précédé du nom de personne germanique Appo devenu Ampon au cas régime, avec une nasalisation spontanée comme pour les mots du type tapon (de taper) > tampon[33].

Histoire

- Après une période antique semblable à celle d'Amponville, l’histoire de Jacqueville se différencie à l’époque féodale. La terre de Jacqueville passera de mains en mains, au gré des acquisitions et des unions. Deux de ses seigneurs laisseront une trace dans l’histoire : Hélyon de Jacqueville, chevalier au service du duc de Bourgogne dont les provocations, coups de force, duels et assassinats ont ponctué la vie. Il mourra lui-même assassiné en 1417. Jean de Jacqueville, dit le Boulanger, haut personnage du Parlement de Paris doit son pseudonyme au fait d’avoir fait entrer une grande quantité de blé dans le royaume pendant une famine, vers 1480[34].

- Le village a été paroisse puis commune jusqu’à son rattachement en 1841.

Les Templiers et les Hospitaliers

Après avoir été cédée par Jean de Jacleville en 1262 aux Templiers, la terre de Jacqueville devient celle des Hospitaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem par la dévolution des biens de l'ordre du Temple.

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Élections nationales

- Élection présidentielle de 2017[35] : 45,13 % pour Emmanuel Macron (REM), 27,27 % pour Marine Le Pen (FN), 82,14 % de participation.

Liste des maires

Jumelages

Les communes d'Amponville, Burcy, Fromont, Guercheville et Rumont se sont associées pour réaliser un jumelage avec deux communes tchèques, Holubice et Tursko, situées près de Prague.

L'accord a été signé avec Tursko en et le sera avec Holubice dans le courant de l'année 2012.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[36]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[37].

En 2019, la commune comptait 337 habitants[Note 6], en diminution de 13,14 % par rapport à 2013 (Seine-et-Marne : +4,1 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

La densité de population est de 31,5 habitants par km² en 2013.

Enseignement

Amponville dispose d’une école primaire publique comprenant une école élémentaire, située dans le bourg (3 rue de la Moque Souris).

Cet établissement public, inscrit sous le code 0770113E, comprend 20 élèves (chiffre du ministère de l'Éducation nationale)[40].

La commune dépend de l'Académie de Créteil ; pour le calendrier des vacances scolaires, Amponville est en zone C.

Manifestations culturelles et festivités

Comme tous les villages de la région, le territoire de la commune a été occupé à la Préhistoire par des populations néolithiques qui ont laissé des vestiges de leur activité agricole et pastorale sous la forme d’outils de silex taillés et polis, ainsi que des meules à grain et polissoirs en grès. Une sépulture de l’âge du bronze a été découverte au lieu-dit Dine Chien à la fin du XIXe siècle, les objets en bronze qui s’y trouvaient sont actuellement au musée de Préhistoire de Nemours. La période gallo-romaine a laissé des fragments de poteries antiques.

L’histoire écrite connue d’Amponville commence avec la donation en 1112 de l’église, cimetière, terre et dîme d’Amponville par le roi Louis VI le Gros, à l’abbaye de Puiseaux, elle-même propriété de l’abbaye Saint-Victor de Paris. Dès lors, et jusqu’à la Révolution, les prieurs de ladite abbaye seront seigneurs d’Amponville. Du prieuré, construit à côté de l’église, il ne reste que quelques pans de murs. Louis VI fera entourer le village de remparts qui n’ont laissé que de rares vestiges, mais qui lui ont donné sa forme.

Hormis un épisode tragi-comique qui, le , opposa les habitants à une troupe de mousquetaires, faisant un mort et plusieurs blessés côté soldats, rien de notable ne vint troubler la vie paisible du village.

Économie

La commune d'Amponville, située sur le plateau Gâtinais a depuis toujours une économie basée sur l'agriculture, la presque totalité de son territoire est en terres cultivables. Autrefois, les exploitations agricoles nombreuses faisaient vivre quelques artisans et commerçants : maréchaux-ferrants, garagiste, boulangers, bouchers, épiceries-tabac. Et plus anciennement encore : tisserand, marchand de chevaux, etc.

Il ne reste actuellement que cinq exploitations agricoles et deux commerces traditionnels : une menuiserie et une maçonnerie. Mais de nouveaux commerces et artisans se sont installés : un ébéniste, un atelier de poterie, un atelier de mécanique de précision, un antiquaire, un jardinier-paysagiste, un commerce d'accessoires de loisirs, un métallier-ferronnier, etc.

La population a changé, de nombreux citadins ont acquis des maisons du village ou ont fait construire en lotissement ou sur des parcelles individuelles. Les résidences secondaires sont stables en nombre et en baisse en proportion. De nombreux habitants travaillent dans les villes voisines (Nemours, Puiseaux, Malesherbes, etc.) ou en région parisienne.

Revenus de la population et fiscalité

Le nombre de ménages fiscaux en 2013 était de 144 et la médiane du revenu disponible par unité de consommation de 23 771,70 €.

Emploi

En 2013, le nombre total d’emploi au lieu de travail était de 57. Entre 2008 et 2013, la variation de l'emploi total (taux annuel moyen ) a été de - 2,7 %. En 2013, le taux d’activité de la population âgée de 15 à 64 ans s'élevait à 76,6 % contre un taux de chômage de 7 %[26].

Entreprises et commerces

En 2015, le nombre d’établissements actifs était de 34 dont 6 dans l’agriculture-sylviculture-pêche, 3 dans l'industrie, 7 dans la construction, 15 dans le commerce-transports-services divers et 3 étaient relatifs au secteur administratif.

Cette même année, deux entreprises ont été créées par des auto-entrepreneurs[26].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Amponville

- À Jacqueville, le Galetas est le nom donné à l'ancien donjon situé dans ce qui fut la ferme seigneuriale au centre du village. C'est le seul témoin restant de l'architecture militaire médiévale du canton. Il aurait été construit vers 1130. Désarmé pendant la guerre de Cent ans, il a ensuite perdu une partie de sa hauteur en 1930. L'église Notre-Dame-de-la-Visitation est attestée en 1199, le chœur roman date de cette époque. Une chapelle gothique latérale a été ajoutée par les Templiers. Il n’en reste qu'une travée sous le clocher, reconstruit, lui, en 1883.

Les fonts baptismaux ont été creusés dans un chapiteau de cette chapelle. Dans la nef se situe une statue en chêne d'une Vierge à l'enfant avec saint Jean Baptiste et un agneau. La moitié inférieure semble ne pas avoir eu la même finition que la partie haute. Sa datation est inconnue (XVIIe voire XVIIIe siècle).

Alors qu'Amponville a vu ses puits comblés, Jacqueville a gardé le sien intact avec son mécanisme à manivelle. Profond de 53 m, il possède, entre - 40 et - 45 m, une cavité annulaire de 13 m de diamètre, creusée dans le sable sous une dalle de grès. Au plafond de cette « salle » sont inscrits les noms de ceux qui y sont descendus pour assurer le nettoyage du puits et les dates de ces interventions. Les noms écrits sont encore portés aujourd'hui et les dates vont de 1622 à 1860. Un texte gravé dans le sable rappelle le passage des Prussiens en 1815 et les pillages qui en ont découlé.

Les mares. Comme à Amponville, Jacqueville possède encore une mare qui a servi autrefois d'abreuvoir à bestiaux, de réserve d'incendie et de lavoir.

- Jacqueville

- Ce qu'il reste du Galetas actuellement.

- Machine du puits de Jacqueville.

- Mare de Jacqueville.

- La croix de Jacqueville.

- L'église de Jacqueville.

Personnalités liées à la commune

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

- Liste des communes de Seine-et-Marne

Liens externes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes par la voie routière et évaluées à l'aide d'un calculateur d'itinéraires.

- Les distances sont mesurées entre chef-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Contrairement au hameau ou écart qui est un groupe d’habitations , un lieu-dit n'est pas forcément un lieu habité, il peut être un champ, un carrefour ou un bois...

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Cartes

- « Amponville - Occupation simplifiée 2017 », sur cartoviz.institutparisregion.fr (consulté le ).

- IAU Île-de-France, « Évolution de l'occupation des sols de la commune vue par photo aérienne (1949-2018) », sur cartoviz.institutparisregion.fr (consulté le ).

Références

- Les 69 communes du Parc du Gâtinais français

- « Métadonnées de la commune d'Amponville », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- « Distance entre Amponville et Melun », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Distance entre Amponville et Fontainebleau », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches d'Amponville », sur www.villorama.com (consulté le ).

- « InfoTerre », sur le site du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) (consulté le ).

- « Carte géologique harmonisée du département de la Seine-et-Marne » [PDF], sur le site du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) (consulté le ).

- « Plan séisme consulté le 2 juillet 2016 ».

- Site SIGES – Seine-Normandie (Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en Seine-Normandie), consulté le 16 avril 2019

- « Les différents espaces protégés. », sur http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/ (consulté le ).

- « Parc naturel régional du Gâtinais français », sur www.parc-gatinais-francais.fr (consulté le ).

- « le Parc naturel régional du Gâtinais français - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Réserve de biosphère de « Fontainebleau et Gâtinais » », sur mab-france.org (consulté le ).

- « la zone centrale de la réserve de biosphère « Fontainebleau et Gâtinais » » (consulté le ).

- « la zone de transition de la réserve de biosphère « Fontainebleau et Gâtinais » » (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction d'Paris », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole) », sur www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr (consulté le ).

- IAU Île-de-France, « Mode d'occupation du sol de l'Île-de-France », sur www.institutparisregion.fr (consulté le ).

- « Nomenclature du MOS en 11 postes », sur www.iau-idf.fr (consulté le ).

- « Liste des lieux-dits français », sur MémorialGenWeb (consulté en ).

- Statistiques officielles de l’Insee, (version novembre 2016).

- « Lignes régulières », sur cars-bleus.fr (consulté le ).

- « 77 - Seine-et-Marne », sur iledefrance-mobilites.fr (consulté le ) (Plan 57 : secteur de Milly-la-Foret).

- « Les cars bleus, ligne 184-003 », sur cars-bleus.fr (consulté le ).

- « Les cars bleus, ligne 184-005 », sur cars-bleus.fr (consulté le ).

- « Mémoires de la Société archéologique de l'Orléanais », sur Gallica/ par Société archéologique et historique de l'Orléanais, p. 141.

- « Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés. Tome I, A-L / par Dom L.-H » : « Amponville, Amponvilla, N.-D., prieuré de Victorins ».

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Volume 2, Librairie Droz, (ISBN 2600001336), Page 923.

- Eugène Thoison (1846-1919), l'historien du Gâtinais, a laissé de nombreux écrits sur les communes du canton de la Chapelle-la-Reine

- Résultats de l’élection présidentielle 2017 sur le site du ministère de l’Intérieur

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Site du Ministère de l'Éducation Nationale.

- Portail des communes de France

- Portail de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem

- Portail de l'ordre du Temple

- Portail de Seine-et-Marne

На других языках

[de] Amponville

Amponville ist eine französische Gemeinde mit 337 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Seine-et-Marne in der Region Île-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Fontainebleau und zum Kanton Fontainebleau. Die Einwohner nennen sich Amponvillois.[en] Amponville

Amponville (French pronunciation: [ɑ̃pɔ̃vil] (listen)) is a commune in the Seine-et-Marne department in the Île-de-France region in north-central France.- [fr] Amponville

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии