world.wikisort.org - France

Labruguière est une commune française située dans le département du Tarn en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans la Montagne Noire, un massif montagneux constituant le rebord méridional du Massif Central.

Ne doit pas être confondu avec Labruguière-Bézacoul.

| Labruguière | |

Photo aérienne prise par Arthur Batut en 1889 à l'aide d'un cerf-volant. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Tarn |

| Arrondissement | Castres |

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération de Castres - Mazamet |

| Maire Mandat |

David Cucullières 2020-2026 |

| Code postal | 81290 |

| Code commune | 81120 |

| Démographie | |

| Gentilé | Labruguiérois(e) |

| Population municipale |

6 506 hab. (2019 |

| Densité | 107 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 32′ 24″ nord, 2° 15′ 49″ est |

| Altitude | 180 m Min. 174 m Max. 1 027 m |

| Superficie | 60,73 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Labruguière (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Castres (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de la Montagne noire (bureau centralisateur) |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site officiel |

| modifier |

|

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le Thoré, la Rougeanne, l'Orbiel, le Ruisseau du Bernazobre, la rivière Clause, le ruisseau d'Aupillac, le ruisseau de la Resse, le ruisseau de Montibont, le ruisseau des Bruzes, le ruisseau des Gaux, le ruisseau du Mouscaillou et par divers autres petits cours d'eau. Incluse dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc, la commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (le « causse de Caucalières et Labruguière ») et quatre zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Labruguière est une commune rurale qui compte 6 506 habitants en 2019. Elle est dans l'unité urbaine de Labruguière et fait partie de l'aire d'attraction de Castres. Ses habitants sont appelés les Labruguiérois ou Labruguiéroises.

Géographie

Localisation

Labruguière est une commune située sur le Thoré, à 75 km à l'est de Toulouse et 7 km au sud de Castres, sous-préfecture du département. Elle est limitrophe du département de l'Aude.

Communes limitrophes

Géologie et relief

La ville de Labruguière se situe au pied du versant septentrional de la montagne Noire, dernier relief sud du Massif central. Le vieux noyau villageois est construit sur la rive gauche du Thoré à proximité d'un gué. La rivière constitue la frontière entre le plateau calcaire du causse (altitude maximum à l'est de 277 m) et les terrains primaires de la montagne Noire. Cette dernière est un massif ancien rehaussé lors de l'orogenèse pyrénéenne qui en a fait un gradin de failles. L'altitude est relativement importante (regard de plus de 800 m) par rapport au versant sud qui se présente en pente inclinée.

Cette situation a permis au village de se développer depuis le Xe siècle, date de la première mention dans les archives (985, sous le nom de Bruguiera. Le site de la ville présente de nombreux avantages : le méandre du Thoré assure au premier noyau urbain une position surélevée permettant de surveiller le gué, constituant une défense naturelle et de se situer sur un carrefour de voies nord-sud (Castres - Carcassonne) et est-ouest (Mazamet-le Lauragais).

Au contact de plusieurs domaines géologiques, la commune propose des paysages très divers. Pays de montagne très boisé, châtaigniers, hêtres, chênes, conifères, la montagne Noire offre à Labuguière les forêts de Fontbruno et de la Galaube. Le paysage de relief hercynien, érodé, présente des sols métamorphiques (schistes, granit, gneiss...). L'altitude qui s'élève à plus de 1 000 m permet de voir un étagement de la végétation.

Au nord-est de la commune, le causse, entaillé profondément par la rivière Thoré (falaises), présente des paysages plus méditerranéens : des formes de garrigues côtoient des chênes verts et des buis, dont la légende populaire prétend qu'ils ont été plantés par Jules César lui-même.

L'Ouest présente des paysages plus doux et plus ouverts qui se rapprochent de ceux du Lauragais : collines ondulées le long du Thoré.

Voies de communication et transports

La gare de Labruguière, située sur la commune, est desservie quotidiennement par des TER Occitanie effectuant des missions entre les gares de Toulouse-Matabiau et de Mazamet via Castres.

Labruguière est également desservie par une ligne régulière du réseau urbain Libellus : la ligne 10 la relie au centre de Castres et à Mazamet. Des lignes régulières du réseau régional liO la desservent également : la ligne 753 la relie à Castres et à Béziers (prolongée jusqu'à Valras-Plage en période estivale) ; la ligne 768 la relie à Mazamet et à Sémalens.

L'aéroport de Castres-Mazamet est en partie situé sur le territoire de la commune.

Hydrographie

La commune est dans le bassin de la Garonne, au sein du bassin hydrographique Adour-Garonne[2]. Elle est drainée par le Thoré, la Rougeanne, l'Orbiel, le ruisseau du Bernazobre, le ruisseau d'Aupillac, le ruisseau de la Resse, le ruisseau de Montibont, le ruisseau des Bruzes, le ruisseau des Gaux, le ruisseau du Mouscaillou, le ruisseau de l'Esquirol, le ruisseau des Corbières, le ruisseau du Bernazobre (2,05 km) et par divers petits cours d'eau, qui constituent un réseau hydrographique de 72 km de longueur totale[3],[Carte 1].

Le Thoré, d'une longueur totale de 61,6 km, prend sa source dans la commune de Rieussec et s'écoule d'est en ouest. Il traverse la commune et se jette dans l'Agout à Navès, après avoir traversé 20 communes[4].

La Rougeanne, d'une longueur totale de 33,5 km, prend sa source dans la commune d'Escoussens et s'écoule vers le sud. Elle traverse la commune et se jette dans le Fresquel à Pezens, après avoir traversé 10 communes[5].

L'Orbiel, d'une longueur totale de 40,9 km, prend sa source dans la commune de Mazamet et s'écoule vers le sud. Il traverse la commune et se jette dans l'Aude à Trèbes, après avoir traversé 14 communes[6].

Le ruisseau du Bernazobre, d'une longueur totale de 24,9 km, prend sa source dans la commune d'Escoussens et s'écoule vers le nord puis se réoriente vers l'ouest. Il traverse la commune et se jette dans le Sor à Cambounet-sur-le-Sor, après avoir traversé 8 communes[7].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat du Bassin du Sud-Ouest », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[8]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[9].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[8].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[11] complétée par des études régionales[12] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Castres », sur la commune de Castres, mise en service en 1992[13] et qui se trouve à 7 km à vol d'oiseau[14],[Note 3], où la température moyenne annuelle est de 14,4 °C et la hauteur de précipitations de 849,1 mm pour la période 1981-2010[15]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Carcassonne », sur la commune de Carcassonne, dans le département de l'Aude, mise en service en 1948 et à 37 km[16], la température moyenne annuelle évolue de 13,7 °C pour la période 1971-2000[17], à 14,1 °C pour 1981-2010[18], puis à 14,5 °C pour 1991-2020[19].

Milieux naturels et biodiversité

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[20],[21].

La commune fait partie du parc naturel régional du Haut-Languedoc, créé en 1973 et d'une superficie de 307 184 ha, qui s'étend sur 118 communes et deux départements[22]. Implanté de part et d’autre de la ligne de partage des eaux entre Océan Atlantique et mer Méditerranée, ce territoire est un véritable balcon dominant les plaines viticoles du Languedoc et les étendues céréalières du Lauragais[23],

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 4]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats : le « causse de Caucalières et Labruguière »[25], d'une superficie de 2 001 ha, un plateau sédimentaire calcaire de plaine (calcaire d'origine lacustre), site exceptionnel pour le Tarn. Il s'agit d'un site à orchidées (de pelouses sèches à humides) tout à fait remarquable. La présence du Lézard ocellé est en outre mentionnée[26].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

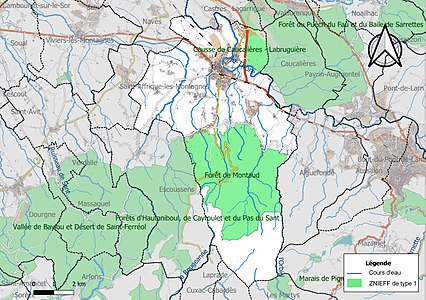

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Trois ZNIEFF de type 1[Note 5] sont recensées sur la commune[27] :

- le « causse de Caucalières - Labruguière » (2 478 ha), couvrant 7 communes du département[28] ;

- la « forêt de Montaud » (1 977 ha), couvrant 3 communes du département[29] ;

- les « forêts d'Hautaniboul, de Cayroulet et du Pas du Sant » (3 742 ha), couvrant 7 communes dont une dans l'Aude et six dans le Tarn[30] ;

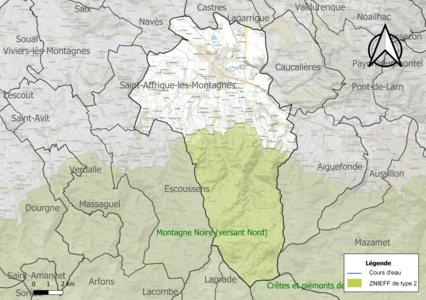

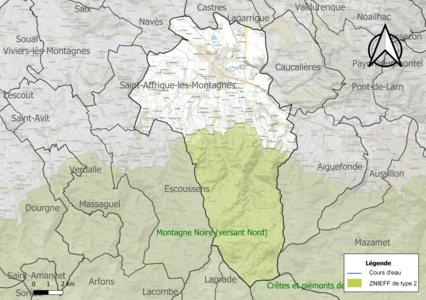

et une ZNIEFF de type 2[Note 6],[27] : la « montagne Noire (versant Nord) » (31 971 ha), couvrant 37 communes dont 14 dans l'Aude, deux dans la Haute-Garonne, trois dans l'Hérault et 18 dans le Tarn[31].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Labruguière.

- Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Labruguière est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 7],[32],[I 1],[33]. Elle appartient à l'unité urbaine de Labruguière, une unité urbaine monocommunale[I 2] de 6 535 habitants en 2017, constituant une ville isolée[I 3],[I 4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Castres, dont elle est une commune de la couronne[Note 8]. Cette aire, qui regroupe 55 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[I 5],[I 6].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (47,3 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (47,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (43,8 %), prairies (24,6 %), terres arables (17,5 %), zones urbanisées (7,5 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (3,5 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (1,9 %), zones agricoles hétérogènes (1,2 %)[34].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Labruguière est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à deux risques technologiques, le transport de matières dangereuses et la rupture d'un barrage, et à un risque particulier : le risque de radon[35]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[36].

Risques naturels

La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) de Castres-Mazamet, regroupant 10 communes concernées par un risque de débordement de l'Agout et du Thoré, un des 18 TRI qui ont été arrêtés fin 2012 sur le bassin Adour-Garonne[37]. Les événements passés les plus significatifs sont les crues du 3 au où l'Agout atteint un débit de 3 000 m3/s au niveau du pont du chemin de fer de la Crémade (aval de Castres), avec des pertes humaines et dégâts matériels importants, et la crue des 12 et où le Thoré a atteint un débit de 900 m3/s à Labruguière, avec 4 victimes. Des cartes des surfaces inondables ont été établies pour trois scénarios : fréquent (crue de temps de retour de 10 ans à 30 ans), moyen (temps de retour de 100 ans à 300 ans) et extrême (temps de retour de l'ordre de 1 000 ans, qui met en défaut tout système de protection)[38]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1987, 1992, 1995, 1996, 1999, 2003, 2011, 2013, 2017 et 2020[39],[35].

Labruguière est exposée au risque de feu de forêt du fait de la présence sur son territoire. En 2022, il n'existe pas de Plan de Prévention des Risques incendie de forêt (PPRif). Le débroussaillement aux abords des maisons constitue l’une des meilleures protections pour les particuliers contre le feu[Note 9],[40].

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrains constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux[41]. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 54,3 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (76,3 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 2 717 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 2 389 sont en en aléa moyen ou fort, soit 88 %, à comparer aux 90 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[42],[Carte 3].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[43].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[44].

La commune est en outre située en aval d'un barrage de classe A[Note 10]. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture de cet ouvrage[46].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Labruguière est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[47].

Histoire

- Labruguière

Ville millénaire, au patrimoine surprenant par son organisation circulaire, fondée en 985, appelée autrefois « Brugeria » (pied de bruyère), Labruguière comporte un nombre important de maisons à pans-de-bois dans le centre ancien. Le développement de la ville se fait à partir du quartier constitué du château puis de l’église. L’emplacement du premier château médiéval correspond à l’angle de l’actuel hôtel de ville. Il ne reste aujourd’hui que sa porte en arc brisé à côté de l’église.

À partir de 1266, un bourg s’établit sur un plan circulaire à l’intérieur des murailles comprenant 3 portes :

- la Porte du Barry qui était fortifiée avec deux piliers en pierre de taille, un pont levis et des fossés.

- la Porte de Carausse qui débouchait sur le pont de Carausse qui enjambait le ruisseau du Montimont.

- la Porte du Thoré, en forme d'ogive, donnant accès à la route de Castres. Le pont initial qui passe au dessus du Thoré avait été construit en 1434.

Des îlots de maisons viennent se former à partir de l’axe majeur « Grand Rue » l’actuelle rue Jean-Jaurès. Les maisons reprennent pour la plupart des éléments stylistiques d’époque médiévale.

La prospérité que connut la ville au XIVe siècle permit la construction de l’église Saint-Thyrs. Son édification débuta en 1313. L’église Saint-Thyrs a été un prieuré de l’abbaye de Saint-Pons au Moyen Âge, ceci étant attesté au XIIIe siècle.

Labruguière se trouve désormais dans l'orbite urbaine des agglomérations de Mazamet et surtout de Castres, sous-préfecture du Tarn. Malgré des activités en crise pendant la fin du XXe siècle, la périurbanisation de ces deux agglomérations assure une stabilisation et une légère hausse de la population, visible actuellement par la construction de nombreux lotissements dans la commune.

Le , la Résistance lance une attaque contre un train armé à Labruguière.

- Hameau d'Aupillac

Aupillac est un hameau de la commune de Labruguière.

Situé à la limite de la commune d'Aiguefonde, il est essentiellement agricole. Traditionnellement, comme tous les villages au pied de la Montagne Noire, ses habitants étaient souvent tisserands pour des fabricants de draps de laine ou des bonnetiers.

Jusqu'au XVIIIe siècle, le ruisseau d'Aupillac actionnait un moulin foulon, aujourd'hui disparu.

Entre 1600 et 1750, deux familles protestantes se partageaient l'essentiel du terroir autour du village. Mathieu Bellesaigne membre de l'une d'elles, choisit de s'exiler en Irlande en 1751. Il était l'associé d'une manufacture de draps de Castres et de Saint-Alby.

L'autre famille était la famille Armengaud, aussi fabricants de draps, mais plus tournée dans leurs affaires vers la ville de Mazamet.

Au XIXe siècle, les Armengaud s'installèrent à Aiguefonde, puis à Mazamet. Parmi eux Elie Armengaud (1850-1923) était acheteur de laine à Buenos Aires entre 1880 et 1885. Son frère Félix Armengaud (1836-1908) fonda en 1886 l'usine de délainage du Pré-du-Pont dans la vallée de l'Arnette à Mazamet.

Politique et administration

Administration municipale

Le nombre d'habitants au recensement de 2011 étant compris entre 5 000 habitants et 9 999 habitants au dernier recensement, le nombre de membres du conseil municipal est de vingt neuf[48],[49].

Rattachements administratifs et électoraux

Tendances politiques et résultats

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[52]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[53].

En 2019, la commune comptait 6 506 habitants[Note 11], en augmentation de 0,99 % par rapport à 2013 (Tarn : +2,07 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

| selon la population municipale des années : | 1968[56] | 1975[56] | 1982[56] | 1990[56] | 1999[56] | 2006[57] | 2009[58] | 2013[59] |

| Rang de la commune dans le département | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 |

| Nombre de communes du département | 326 | 324 | 324 | 324 | 324 | 323 | 323 | 323 |

Enseignement

Labruguière fait partie de l'académie de Toulouse.

Manifestations culturelles et festivités

Santé

Maison de retraite type EHPAD, ambulances, médecins, infirmières, pharmacies,

Activités sportives

Depuis le , Labruguière est le siège de la Route du Sud, course cycliste disputée dans le sud-ouest de la France[60]. Judo, pétanque, chasse

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 2 783 ménages fiscaux[Note 12], regroupant 6 423 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 19 990 €[I 7] (20 400 € dans le département[I 8]). 41 % des ménages fiscaux sont imposés[Note 13] (42,8 % dans le département).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 9] | 9,3 % | 11,5 % | 8,6 % |

| Département[I 10] | 8,2 % | 9,9 % | 10 % |

| France entière[I 11] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 3 657 personnes, parmi lesquelles on compte 77 % d'actifs (68,4 % ayant un emploi et 8,6 % de chômeurs) et 23 % d'inactifs[Note 14],[I 9]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département, alors qu'en 2008 la situation était inverse.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Castres, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 4],[I 12]. Elle compte 1 943 emplois en 2018, contre 2 022 en 2013 et 1 679 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 2 534, soit un indicateur de concentration d'emploi de 76,7 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 53,9 %[I 13].

Sur ces 2 534 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 723 travaillent dans la commune, soit 29 % des habitants[I 14]. Pour se rendre au travail, 90,4 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 1,5 % les transports en commun, 4,5 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 3,5 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 15].

Activités hors agriculture

Secteurs d'activités

468 établissements[Note 15] sont implantés à Labruguière au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 16],[I 16].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 468 | 100 % | (100 %) |

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 58 | 12,4 % | (13 %) |

| Construction | 76 | 16,2 % | (12,5 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 117 | 25 % | (26,7 %) |

| Information et communication | 10 | 2,1 % | (2,1 %) |

| Activités financières et d'assurance | 19 | 4,1 % | (3,3 %) |

| Activités immobilières | 20 | 4,3 % | (4,2 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 70 | 15 % | (13,8 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 56 | 12 % | (15,5 %) |

| Autres activités de services | 42 | 9 % | (9 %) |

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 25 % du nombre total d'établissements de la commune (117 sur les 468 entreprises implantées à Labruguière), contre 26,7 % au niveau départemental[I 17].

Entreprises et commerces

Les cinq entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[61] :

- Les Fermiers Occitans, transformation et conservation de la viande de volaille (33 609 k€)

- Tarnaise Des Panneaux SAS, fabrication de placage et de panneaux de bois (25 911 k€)

- Waroude Automation SAS, travaux d'installation électrique dans tous locaux (7 593 k€)

- Thouy Administration, commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé (7 172 k€)

- SGP Productions, commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (6 365 k€)

Le causse, plateau calcaire, est constitué de garrigue et de prairies peu fertiles, propices à l'élevage ovin. Ces terres sont également utilisées par les militaires de Castres (8e RPIMA) pour l’entraînement. Le reste du territoire de la commune est constitué de terrains agricoles que la polyculture et l'élevage bovin se partagent.

L'artisanat ainsi que le commerce y sont bien représentés.

Agriculture

La commune est dans la Montagne Noire, une petite région agricole située dans le sud du département du Tarn[62]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 17] sur la commune est l'élevage bovin, orientation mixte lait et viande[Carte 5].

| 1988 | 2000 | 2010 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|

| Exploitations | 124 | 47 | 25 | 23 |

| SAU[Note 18] (ha) | 2 232 | 1 768 | 1 650 | 1 620 |

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 124 lors du recensement agricole de 1988[Note 19] à 47 en 2000 puis à 25 en 2010[64] et enfin à 23 en 2020[Carte 6], soit une baisse de 81 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 58 % de ses exploitations[65],[Carte 7]. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de 2232 ha en 1988 à 1620 ha en 2020[Carte 8]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 18 à 70 ha[64].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'église Saint-Thyrs de Labruguière, construite à partir de 1313. Fait rare, la pierre de fondation du clocher scellée dans une chapelle nous livre le nom du maître d’œuvre, Me Deta Delaura, qui édifia le clocher. Trois étages octogonaux reposent sur une tour carrée de 36 mètres de haut. Le clocher et le chœur ont été inscrits au titre des monuments historiques en 1927[66].

- Église Saint-Félix des Gaux.

- Chapelle Notre-Dame-de-Grâce de Labruguière.

- Chapelle Sainte-Cécile des Bonnelles.

- Église Saint-Hilaire du Taracou.

- Les portes permettant l’accès au centre-ville sont au nombre de trois. Il ne reste aujourd’hui que la porte du Barry, porte fortifiée avec deux piliers en pierre de taille. On peut imaginer les anciens fossés profonds et pourvus en eau avec un pont levis. Les fossés sont comblés en 1779[67]

- La Halle de Labruguière : c’est Pierre de Lautrec qui au XIIIe siècle accorde la construction « d’un local exempte de droits seigneuriaux pour en faire une place couverte ». La halle de cette époque faite de bois ne résista pas au temps et aux guerres. Celle que nous observons aujourd’hui date du XVIIe siècle. Elle abrite un corps de garde de 1789, une ancienne caserne.

- Le château actuel du XVIIe siècle construit par Louis de Cardaillac est une véritable forteresse de par son emplacement. Une tourelle d’angle en encorbellement occupe l’angle du corps de bâtiment principal, les corbeaux qui la soutiennent donnent lieu à un décor sculpté d’accompagnement.

Espace photographique Arthur-Batut

L’Espace photographique Arthur-Batut[68] a été inauguré en 1988, pour le centenaire de l’invention de l’aérophotographie par cerf-volant. Né à Castres en 1846, Arthur Batut a travaillé pendant de nombreuses années sur la reconnaissance de l'identité par la photographie et sur le portrait-type, avant de réaliser les premières photos aériennes par cerf-volant. Sa collection, riche de près de 5 000 plaques photographiques, a été léguée par sa famille à l'Association d'études et de recherches archéologiques et historiques, pour être mise en valeur et exposée à Labruguière. Prise en compte par le conseil général du Tarn, avec la tutelle des archives départementales, elle est devenue propriété publique. L’Espace photographique Arthur-Batut est aujourd’hui installé dans les locaux spacieux du Rond-Point, le centre culturel de Labruguière, et comporte plus de 10 000 pièces dont une importante collection de tirages d'artistes contemporains. Depuis 1988, plusieurs grands noms de la photographie y ont exposé leurs œuvres, tels : Jean Dieuzaide, Robert Doisneau, Willy Ronis, Sabine Weiss, Marc Riboud, Florence Gruère, Yvette Troispoux, Marie-Laure de Decker, John Phillips, Roland Laboye ou Pierre de Fenoyl... En reconnaissance de la qualité et de l’antériorité du travail d’Arthur Batut, cinq de ses photographies concernant le portrait-type ont été exposées au sein de l’exposition "Faking it ou la photographie manipulée avant Photoshop", au Metropolitan Museum of Art de New York, puis à Houston et à Washington, en 2012-2013.

Personnalités liées à la commune

- Arthur Batut (1846-1918) : père de la photographie aérienne par cerf-volant, mort à Labruguière ;

- Henry Simon (1874 - 1926) : homme politique et député du Tarn, né à Labruguière ;

- Pierre Maguelon (1933-2010) : acteur de théâtre et de cinéma, né à Labruguière.

Héraldique

|

Son blasonnement est : D'argent au chêne terrassé de sinople, chargé dans le feuillage de la lettre B capitale d'or.

|

|---|

Voir aussi

Bibliographie

- Serge Nègre, Danielle Autha, Geoffroy de Beauffort et Raoul Fosset, Labruguière, berceau de l'aérophotographie par cerf-volant, Albi, Editions Midi-France Communication, , 155 p. (ISBN 2-87701-007-4)

- Escande Jean Noel Dominique, "l'enfance de Clément" Histoire de Labruguière avant 1914 à travers la jeunesse d'un enfant du pays, Clément Escande (1908-1988) aux éditions Château d'Escoussens (ISBN 978-2-91842600-4).

- Escande Jean Noel Dominique, "le journal de Mathieu" journal de la guerre de 1914-18 d'un enfant du pays, Mathieu Escande (1877-1929) aux éditions Château d'Escoussens éditions

Articles connexes

- Liste des communes du Tarn

Liens externes

- Site officiel

- Labruguière sur le site de l'Insee

- Site sur l'histoire de Labruguière

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[10].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[24].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Le principe d’un débroussaillement efficace consiste à couper et éliminer tous les bois morts, les broussailles et les herbes sèches 50 mètres autour des habitations et 2 mètres de part et d’autre des voies, élaguer les branches basses des arbres, espacer les arbres et les arbustes situés dans la zone à débroussailler pour éviter que le feu ne se propage d’arbre en arbre, éliminer les arbustes sous les grands arbres pour éviter que le feu ne se propage vers la cime des arbres, toujours se débarrasser des végétaux coupés par compostage, par évacuation en décharge autorisée ou par incinération en respectant la réglementation sur le brûlage et entretenir régulièrement la zone débroussaillée, tous les 2 ou 3 ans maximum sur le pourtour, tous les ans à proximité de l’habitation

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[45].

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- La part des ménages fiscaux imposés est le pourcentage des ménages fiscaux qui ont un impôt à acquitter au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'impôt à acquitter pour un ménage fiscal correspond à la somme des impôts à acquitter par les foyers fiscaux qui le composent.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[63].

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Labruguière » sur Géoportail (consulté le 10 décembre 2021).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le )

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Labruguière » (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Castres » (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Labruguière » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Tarn » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Labruguière » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Tarn » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Labruguière » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Labruguière » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Tarn » (consulté le ).

Autres sources

- Carte IGN sous Géoportail

- « Le réseau hydrographique du bassin Adour-Garonne. » [PDF], sur draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr (consulté le )

- « Fiche communale de Labruguière », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Occitanie (consulté le )

- Sandre, « le Thoré »

- Sandre, « la Rougeanne »

- Sandre, « l'Orbiel »

- Sandre, « le ruisseau du Bernazobre »

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station météofrance Castres - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Labruguière et Castres », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météofrance Castres - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Labruguière et Carcassonne », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Carcassonne - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Carcassonne - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Carcassonne - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Les différents espaces protégés. », sur http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/ (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Le parc naturel régional du Haut-Languedoc en chiffres », sur https://www.parc-haut-languedoc.fr/ (consulté le )

- [PDF]« Le parc naturel régional du Haut-Languedoc – charte 2011-2023 », sur https://www.parc-haut-languedoc.fr/ (consulté le )

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Labruguière », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7300945 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Labruguière », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « causse de Caucalières - Labruguière » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « forêt de Montaud » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « forêts d'Hautaniboul, de Cayroulet et du Pas du Sant » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « montagne Noire (versant Nord) » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Labruguière », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Liste des territoires à risque important d'inondation (TRI) de 2012 sur le bassin Adour-Garonne », sur https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/ (consulté le )

- « cartographie des risques d'inondations du TRI de Castres-Mazamet », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Les risques majeurs dans le Tarn », sur www.tarn.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Les risques majeurs dans le Tarn », sur www.tarn.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Les risques majeurs dans le Tarn », sur www.tarn.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Labruguière », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Les risques majeurs dans le Tarn », sur www.tarn.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « Les risques majeurs dans le Tarn », sur www.tarn.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- art L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

- « Résultats des élections municipales et communautaires 2014 », sur https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Municipales/elecresult__MN2014 (consulté le ).

- « Jean-Louis Cabanac reprend l'écharpe », La Dépêche, (lire en ligne).

- ladepeche.fr, 3 juin 2020

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- Betty Morvan, « Le siège de la Route du Sud s'installe à Labruguière », sur www.ladepeche.fr, La Dépêche du Midi, (consulté le ).

- « Entreprises à Labruguière », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Labruguière - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département du Tarn » (consulté le ).

- « Eglise Sainte-Cécile », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- l'histoire de Labruguière

- Espace photographique Arthur Batut

- Portail du Tarn

- Portail des communes de France

На других языках

[en] Labruguière

Labruguière (French pronunciation: [labʁyɡjɛʁ]; Languedocien: La Bruguièira) is a commune in the Tarn department in southern France.- [fr] Labruguière

[ru] Лабрюгьер

Лабрюгье́р (фр. Labruguière, окс. La Bruguièira) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Административный центр кантона Ла-Монтань-Нуар. Округ коммуны — Кастр.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии