world.wikisort.org - France

Guenroc [gɛ̃ʁɔk][1] est une commune du département des Côtes-d'Armor, dans la région Bretagne, en France.

| Guenroc | |

Mairie de Guenroc. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Côtes-d'Armor |

| Arrondissement | Dinan |

| Intercommunalité | Dinan Agglomération |

| Maire Mandat |

Roger Costard 2020-2026 |

| Code postal | 22350 |

| Code commune | 22069 |

| Démographie | |

| Gentilé | Guenrocois |

| Population municipale |

217 hab. (2019 |

| Densité | 29 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 19′ 05″ nord, 2° 04′ 26″ ouest |

| Altitude | Min. 23 m Max. 102 m |

| Superficie | 7,39 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Broons |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | https://www.guenroc.fr/ |

| modifier |

|

En 1996, la commune a obtenu le Label « Communes du patrimoine rural de Bretagne » pour la richesse de son patrimoine architectural et paysager.

Ses habitants sont les Guenrocois et les Guenrocoises.

Géologie

Le sol est très varié et souvent manque d'homogénéité [réf. nécessaire]:

- Les schistes et poudingues - cailloux arrondis et reliés par un ciment naturel - donnent des sols lourds où des argiles grises et ocre en font des terrains imperméables gorgés d'eau en hiver, devenant secs et durs en été, qu'il est indispensable de drainer.

- Les sables et poudingues donnent des terrains un peu moins lourds.

- Le granit par sa décomposition, forme de bons sols silico-argileux assez filtrants.

- Les quartzites donnent des sols assez squelettiques et secs où la roche mère affleure.

- Le grès armoricain

- Il y a aussi du fer dans plusieurs endroits de la commune. Au temps où il existait des charrettes avec de grandes roues bardées de fer qui creusaient de profondes ornières, l'eau qui y stagnait devenait couleur rouille. Des carrières de pierres et d'ardoises ont connu autrefois une certaine activité. La dernière carrière de pierre située dans le bois de Guenroc a cessé son activité qu'en 1935-1936.

Géographie

Le point culminant de Guenroc est haut de 103 mètres, il est situé dans une petite parcelle boisée près du lieu-dit La Rosais.

À l'est et au sud, la Rance, fleuve côtier, est devenue sur son territoire un lac à la suite de l'édification du barrage de Rophémel mis en eau en 1937. À l'ouest, un de ses affluents, le Fremeur, puis une ligne allant de cette rivière au lieu-dit La Fosse au Loup est matérialisée par des ruisseaux et des anciens chemins.

Guenroc est entourée par les communes de Plouasne, Guitté, Caulnes, Plumaudan, Saint-Maden. Autrefois, la commune comptait parmi ses voisines celle de Médréac (elle était riveraine de la Rance depuis la rivière de Néal jusqu'au ruisseau de la Ville-Jonc en Guitté).

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Le Quiou », sur la commune du Quiou, mise en service en 1985[8] et qui se trouve à 6 km à vol d'oiseau[9],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,8 °C et la hauteur de précipitations de 714,9 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Dinard », sur la commune de Pleurtuit, dans le département d'Ille-et-Vilaine, mise en service en 1950 et à 29 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 11,4 °C pour la période 1971-2000[12] à 11,6 °C pour 1981-2010[13], puis à 11,9 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

Guenroc est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[15],[16],[17]. La commune est en outre hors attraction des villes[18],[19].

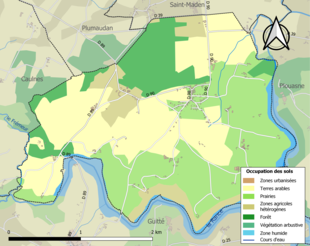

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (80,5 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (80,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (36,4 %), prairies (35 %), forêts (13,6 %), zones agricoles hétérogènes (9,1 %), eaux continentales[Note 7] (5,9 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[21].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous la forme Guenro en 1371, 1381, 1447 et en 1513[22].

Guenroc vient du breton gwen (blanc) et roch (rocher)[22].

En breton, Gwenroc'h signifie « le rocher blanc »[23].

Guenroc doit peut-être son nom au rocher de quartz blanc situé au nord du bourg.

Histoire

Guenroc existait en 1286[réf. nécessaire]. La paroisse existait en 1371 [24][source insuffisante].

La commune possède un blason, d'origine très ancienne[réf. nécessaire] qui se lit ainsi : « D'argent à 3 rocs d'échiquier de gueules 2 et 1 », ce qui veut dire que le fond de l'écu est de couleur argent et les trois rocs de couleur rouge. Les seigneurs du Lattay qui existaient avant le XIIe siècle possédaient le même blason avec une bordure autour, tandis que celui de Guenroc n'en possède pas.

En 1855, il y avait 438 ha en terres labourables, 41 ha en prés et pâturages, 87 ha en bois, 14 ha en vergers et jardins, 78 ha en landes et terres incultes ; alors qu'en 1990, 428 ha sont en terres labourables, 61 ha en prés, 122 ha en bois, 39 ha en landes et 7 ha en jardins.

Pour ces deux années, les chiffres ne comprennent pas les sols, chemins, routes, rivières et divers.

Il existe, à Guenroc, de très nombreuses résidences secondaires que les propriétaires n'habitent qu'en fin de semaine ou pendant les vacances.

Le XXe siècle

Les guerres du XXe siècle

Le monument aux Morts porte les noms de 34 soldats morts pour la Patrie[25] :

- 29 sont morts durant la Première Guerre mondiale.

- 4 sont morts durant la Seconde Guerre mondiale.

- 1 est mort durant la Guerre d'Algérie.

Sites

Le rocher

Bertrand Robidou dans son Histoire et panorama d'un beau Pays de 1892 le décrit :

« Nous partons de Rennes, un matin d'avril avec Théophile Le Monnier. Ludovic Jan, le poète de Caulnes, (décédé en 1894 à l'âge de 30 ans) nous attendait à la gare… Nous partons pour Guenroc… Guenroc Blanc Rocher. De loin nous apercevons cet énorme bloc de quartz dominant le bourg comme écrasé à sa base. Sur le sommet de la roche plane une grande croix ou calvaire. Nous arrivons vite au pied, malgré la rude montée de ce Golgotha. C'est dimanche. Les Vêpres vont commencer et bientôt le petit temple nous envoie, comme de dessous la terre, ses psaumes, ses hymnes et ses cantiques chantés à pleine tête par de rustiques musiciens, louant Dieu de tout leur cœur. Sommes-nous dans les combles d'une cathédrale ? On le dirait. Cet effet d'acoustique est beau sur un théâtre ; il est plus curieux et plus piquant ici. Le monticule quartzique que nous foulons est vraiment prodigieux. C'est après Bécherel l'un des plus admirables points de vue de la Bretagne. Ce n'est pas seulement un bloc, c'est une colline dont le prolongement, à l'extrémité opposée au bourg, se cache sous un bois qu'elle rend lumineux, surtout le soir, par la blancheur éclatante que le quartz projette. Nous descendons de ce pinacle émerveillé du coup d'œil qu'il nous a procuré… »

Ce rocher se prolonge vers l'ouest et sert de support naturel à la statue du Christ Roi et continue plus loin, au-delà du monument, derrière le cimetière à qui il sert de clôture naturelle, et plus loin encore le long de la petite route abrupte située à l'est de l'église. Des filons souterrains de quartz se faufilent sous le bourg.

Le territoire de la commune est montueux. Avant la construction du barrage de Rophemel, il était entouré par la Rance. Les collines rocheuses recouvertes d'arbres s'élevaient jusqu'au niveau des terres cultivables. Beaucoup de bruyères étaient recensées. Des levées barraient la Rance créant des biefs qui servaient à l'entraînement des roues en bois destinées au fonctionnement des meules de nombreux moulins.

Le barrage, dont la mise en eau date de , a profondément modifié cette vallée, car les prairies et les moulins ont disparu. Il existe 122 hectares de petits massifs forestiers bien qu'un ouragan en octobre 1987 ait causé de très importants dégâts forestiers.

La commune possède une église, datée de 1465. À proximité de l'église, dans les champs cultivés, des vestiges romains sont découverts en 1896 : fours, fondation de maisons romaines. En effet une antique voie romaine allant de Corseul à Vannes passait dans le bois de la Haye tout près de Caulnes. Lorsque la gare est construite, de nombreux vestiges romains sont trouvés. Par ailleurs, vers la même époque sont découvertes également des pierres taillées d'origine celte.

Église Saint-Gervais et Saint-Protais

Description de l'église

L'environnement de l'église tel qu'il se présente aujourd'hui date de 1908. Avant, elle était entourée du cimetière qui, côté bourg, effleurait les premières maisons. Deux chemins très étroits permettaient le passage des voitures à cheval et des charrettes. Pour permettre une circulation normale, le Conseil municipal de l'époque supprima le cimetière dans sa partie sud ce qui permit la construction des deux routes actuelles. L'église est orientée vers l'est selon la tradition qui veut que les chrétiens, en prières, soient tournés vers les lieux saints.

La nef comprend trois travées dont les piliers cylindriques sans chapiteaux reçoivent les arcades ogivales. Plus haut, à la croisée du transept, quatre piliers cylindriques, plus élevés que ceux de la nef se relient par des arcades pour former l'appui du clocher. Enfin, le chœur a deux travées dont les arcs en plein cintre retombent sur des piliers également cylindriques. Puis deux bas-côtés de même longueur que l'église, coupés par des arcs complètent le transept. L'église a la forme d'une croix, le transept formant les bras de celle-ci. Le chœur fermé par ses piliers est légèrement décentré. Cette disposition aurait été voulue, elle symboliserait la tête du Christ penchée sur la croix. Ici et là, sur le sol, existent plusieurs pierres tumulaires. Beaucoup de sépultures ont été construites à l'intérieur de l'église jusqu'en 1758, époque à laquelle un édit royal interdit cet usage.

Au fond de l'église, une tribune est construite. La lumière continue à pénétrer dans l'église par des verrières en verre simple ou dépoli. C'est pendant les XVIIe et XVIIIe siècles que des statues, actuellement classées parmi les monuments historiques[réf. nécessaire], sont placées dans l'église :

- La première date du XVIe siècle : saint Mathurin exorcisant une jeune fille, groupe bois polychrome.

- La seconde date du XVIIe siècle : saint Gervais, saint Protais, sainte Barbe, bois stuqué et polychrome.

- La troisième date du XVIIIe siècle : saint Fiacre, saint Germain, Vierge à l'enfant, saint François, saint Michel terrassant le Démon.

Par ailleurs, l'église possède un calice et patène en argent datant de la fin du XVIIe siècle. La paroisse possède également deux ostensoirs, l'un en cuivre, l'autre en argent, une boite Saintes Huiles avec deux ampoules, le tout en argent daté de 1783. Le calice et la patène en argent, ainsi que la boite Saintes Huiles et ses deux ampoules, sont classées parmi les monuments historiques.

La paroisse de Guenroc se situe en tête des petites communes du département quant au nombre des objets protégés. Saint Protais et saint Gervais sont les saints patrons de l'église.

Voir aussi : Bénitier de Guenroc

Histoire de l'église

La construction de l'édifice s'est terminée en 1465, date inscrite sur le portail du côté ouest. Dans le clocher, deux cloches se sont succédé. La première, Nathalie, est bénie le . Elle a probablement été retirée durant la Révolution française, qui fondait une cloche de toutes les paroisses qui en possédaient deux. La seconde cloche, Françoise, est bénie en 1773. Cette cloche est encore présente et se fait entendre tous les jours. Malgré cela, l'église n'a pas trop souffert de l'époque révolutionnaire.

Pendant de nombreuses années, l'église continue à être entretenue grâce aux dons et aux dispositions testamentaires des paroissiens. Au milieu du XIXe siècle, l'habitude d'effectuer des investissements importants revient. En 1864, un nouveau chemin de croix est érigé et en 1866, le chœur est remis à neuf par la pose d'un parquet en if et en châtaignier. Les stalles sont replacées autour du chœur sur des appuis neufs.

En 1869, il est décidé de construire une grotte, pour y placer soit des statues représentant une descente de Croix, soit un Christ sur une Croix au milieu de rochers, entouré de deux statues, la Sainte Vierge et saint Jean. Le second projet est réalisé et la grotte est couverte de verres de couleurs différentes, et est consolidée à nouveau cinq ans plus tard.

En 1883, Pierre Mahé fait l'acquisition d'une horloge pour l'église. Pierre Mahé avait fait placer deux cadrans, l'un à la base du clocher côté bourg, le second, plus petit, sur le pignon ouest. Il semble que ce dernier n'ait pas fonctionné très longtemps.

En 1884, les autels sont repeints et le chœur dallé, les piliers et les arcs repiqués et rejointoyés. Les vitraux actuels remplacent ceux qui existent à l'époque. En 1895, la toiture de l’église est complètement refaite. En 1902, d'importants travaux sont effectués à la sacristie. Le maire, Histrion Forcouëffe, y fait remplacer le plancher et les poutres.

Le , la Loi de séparation des Églises et de l'État est votée. Au cours de son application en 1906, d'importants changements se produisent. Les conseils de fabrique, qui géraient les biens appartenant à l'Église, sont dissous. Celui de Guenroc tint sa dernière séance le dimanche . À cette date, les immeubles des églises deviennent biens communaux, à charge évidemment pour les communes de les entretenir, ne restant donc aux paroisses que les entretiens des meubles et objets divers se trouvant à l'intérieur des églises ainsi que les travaux dits locatifs.

Fin 1938, la chapelle de Beaumont est restaurée. Les boiseries situées au-dessus et devant l'autel sont enlevées, les grilles qui l'entouraient aussi, le parquet très dégradé est supprimé. En 1939, c'est au tour de la chapelle côté nord (désignée successivement sous les noms de Chapelle de la Vierge, Chapelle du Rosaire, Saint-Hubert, ou encore de La Roche, car occupée depuis plusieurs siècles par les habitants de ce manoir) d'être restaurée. En 1942, un nouveau chemin de croix patine granit bleu ombre avec encadrement chêne remplace celui de 1864. La stèle qui commémore les enfants de Guenroc morts pour la France, placée sur l'autel Saint-Fiacre, dans la chapelle de Beaumont date de la même année. C'est en 1943 que le retable en bois du maître-autel, probablement du XVIIe siècle comme les boiseries qui l'encadraient a été enlevé et remplacé par un nouveau en ciment avec tabernacle. En 1944, la Sainte Table en bois datant du XVIIe siècle est démontée et remplacée par une neuve en ciment. En 1945, c'est la chaire également du XVIIe siècle, qui est démontée et, elle aussi, remplacée par une nouvelle en ciment.

Une installation électrique en 1971 assure le fonctionnement des aiguilles du cadran et fait sonner la cloche Françoise.

Héraldique

|

Blasonnement :

De gueules aux trois rocs d'échiquier d'or, à la bordure du même. |

Politique et administration

Démographie

Lieux et monuments

- Le Monument aux Morts, adossé à l’Église, commémore les habitants de Guenroc, morts pour la France, lors des deux conflits mondiaux et lors de la Guerre d'Algérie. La liste de ces morts pour la France apparait sur le site de France-Genweb[30] ainsi que sur une plaque commémorative [31] apposée dans l'église Saint-Gervais et Saint-Protais.

- Le Château de la Roche

- Le Château du Lattay

Personnalités liées à la commune

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des communes des Côtes-d'Armor

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

Références

- Erwan Vallerie. L'art et la manière de prononcer ces sacrés noms de lieux de Bretagne, Chasse-Marée/ArMen, 1996, page 97 (et [ɟɛ̃ɾo] en gallo).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Le Quiou - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Guenroc et Le Quiou », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Le Quiou - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Guenroc et Pleurtuit », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Dinard - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Dinard - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Dinard - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- infobretagne.com, « Étymologie et Histoire de Guenroc » (consulté le ).

- Hervé Abalain, Noms de lieux bretons, Paris, Editions Jean-paul Gisserot, coll. « Universels Gisserot » (no 22), , Universels Gisserot, (ISBN 978-2-87747-482-5, OCLC 2877474828, lire en ligne).

- Procès de canonisation de Charles de Blois

- « MémorialGenWeb Relevé », sur www.memorialgenweb.org (consulté le ).

- « Municipales Guenroc. Roger Costard enfile l’écharpe de maire pour la première fois », Ouest-France, (lire en ligne).

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le )

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- France-Genweb

- France-Genweb

Liens externes

- Portail des communes de France

- Portail des Côtes-d’Armor

На других языках

[de] Guenroc

Guenroc (bretonisch: Gwenroc’h) ist eine französische Gemeinde mit 217 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Côtes-d’Armor in der Region Bretagne. Sie gehört zum Arrondissement Dinan und zum Kanton Broons. Die Bewohner nennen sich Guenrocois(es).[en] Guenroc

Guenroc (French pronunciation: [ɡɛ̃ʁɔk]; Breton: Gwenroc'h; Gallo: Genroc) is a commune in the Côtes-d'Armor department of Brittany in northwestern France.- [fr] Guenroc

[ru] Ганрок

Ганро́к (фр. Guenroc, брет. Gwenroc'h, галло Genroc) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Брон. Округ коммуны — Динан.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии