world.wikisort.org - France

Douelle est une commune française, située dans le sud-ouest du département du Lot en région Occitanie. Elle est également dans le Quercy Blanc, une région naturelle correspondant à la partie méridionale du Quercy, devant son nom à ses calcaires lacustres du Tertiaire.

Pour les articles homonymes, voir Douelle.

| Douelle | |

Vue générale | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Lot |

| Arrondissement | Cahors |

| Intercommunalité | Grand Cahors |

| Maire Mandat |

Bénédicte Lanes-Fournié 2020-2026 |

| Code postal | 46140 |

| Code commune | 46088 |

| Démographie | |

| Gentilé | Douellais[1] |

| Population municipale |

822 hab. (2019 |

| Densité | 94 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 44° 28′ 12″ nord, 1° 21′ 38″ est |

| Altitude | Min. 115 m Max. 330 m |

| Superficie | 8,77 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Cahors (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Luzech |

| Législatives | Première circonscription |

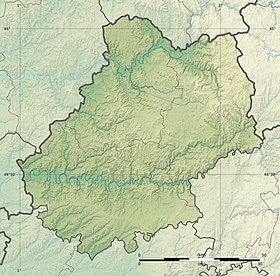

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | douelle.fr/ |

| modifier |

|

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le Lot, le ruisseau de Rouby et par un autre cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé de deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Douelle est une commune rurale qui compte 822 habitants en 2019. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Cahors. Ses habitants sont appelés les Douelliens ou Douelliennes.

Géographie

Douelle est un petit village de l'aire urbaine de Cahors situé dans le Quercy à une dizaine de kilomètres de Cahors sur l'ancienne ligne de Monsempron-Libos à Cahors entre Fumel et Cahors dans le vignoble de Cahors.

Communes limitrophes

Douelle est limitrophe de cinq autres communes.

Hydrographie

Village portuaire

Le Port du vignoble est un village paisible blotti au pied des collines, sur la rive gauche du Lot. Il occupe un espace triangulaire étroit délimité au nord par la rivière, au débouché d'une gorge venant du midi, bordée par les collines de la Cévenne et des Madères.

Dans les textes anciens, Douelle s'écrivait Doela qui en latin signifie "gorge profonde". Son nom doit lui venir du vallon creusé par le ruisseau (ou rau) d'Auronne. Le Ruisseau de Rouby irrigue également la commune.

Géologie et relief

La superficie de la commune de Douelle est de 877 hectares ; son altitude varie de 115 à 330 mètres[3].

Voies de communication et transports

La ligne 913 du réseau liO dessert le village, en direction de Cahors ou de Monsempron-Libos.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[4]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat, Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[5].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Le Montat », sur la commune du Montat, mise en service en 1986[9] et qui se trouve à 12 km à vol d'oiseau[10],[Note 3], où la température moyenne annuelle est de 13 °C et la hauteur de précipitations de 832 mm pour la période 1981-2010[11]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Gourdon », sur la commune de Gourdon, mise en service en 1961 et à 30 km[12], la température moyenne annuelle évolue de 12,4 °C pour la période 1971-2000[13], à 12,7 °C pour 1981-2010[14], puis à 13,1 °C pour 1991-2020[15].

Milieux naturels et biodiversité

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Deux ZNIEFF de type 1[Note 4] sont recensées sur la commune[16] : le « cours inférieur du Lot » (1 209 ha), couvrant 25 communes dont 23 dans le Lot et deux dans le Lot-et-Garonne[17] et le « pech de Barreau, Barnac, vallées des ruisseaux de Flottes et d'Auronne et combes tributaires » (570 ha), couvrant 4 communes du département[18].

Urbanisme

Typologie

Douelle est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5],[19],[I 1],[20].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Cahors, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 78 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[I 2],[I 3].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (57,3 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (57,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (30,3 %), forêts (27 %), cultures permanentes (21,9 %), zones urbanisées (11,5 %), eaux continentales[Note 7] (7,7 %), zones agricoles hétérogènes (1,5 %)[21].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Douelle est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque technologique, la rupture d'un barrage[22]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[23].

Risques naturels

La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) de Cahors, regroupant 14 communes concernées par un risque de débordement du Lot et du ruisseau du Bartassec, un des 18 TRI qui ont été arrêtés fin 2012 sur le bassin Adour-Garonne[24]. L'événement passé le plus significatif est la crue des 9 et où le Lot a atteint 8,90 m à Cahors après une montée très rapide des eaux. Seules les crues de 1783 et 1833 ont dépassé ces valeurs. Les dégâts ont été très importants. Deux crues survenues sur le Bartassec en 1996 et 2010 ont eu un très fort impact sur les activités économiques de l'agglomération de Cahors. Des cartes des surfaces inondables ont été établies pour trois scénarios : fréquent (crue de temps de retour de 10 ans à 30 ans), moyen (temps de retour de 100 ans à 300 ans) et extrême (temps de retour de l'ordre de 1 000 ans, qui met en défaut tout système de protection)[25]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1992, 1996, 1999, 2003 et 2021[26],[22].

Douelle est exposée au risque de feu de forêt du fait de la présence sur son territoire du massif de la Moyenne vallée du Lot. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies a été approuvé par arrêté préfectoral le pour la période 2015-2025. Les propriétaires doivent ainsi couper les broussailles, les arbustes et les branches basses sur une profondeur de 50 mètres, aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, plantations, reboisements, landes ou friches. Le brûlage des déchets issus de l’entretien des parcs et jardins des ménages et des collectivités est interdit. L’écobuage est également interdit, ainsi que les feux de type méchouis et barbecues, à l’exception de ceux prévus dans des installations fixes (non situées sous couvert d'arbres) constituant une dépendance d'habitation[27].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines), des éboulements, chutes de pierres et de blocs et des tassements différentiels[28]. Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[29].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 88,7 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,7 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 480 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 459 sont en en aléa moyen ou fort, soit 96 %, à comparer aux 72 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[30],[Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[29].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999[22].

Risques technologiques

La commune est en outre située en aval des barrages de Grandval et de Sarrans, des ouvrages de classe A[Note 8] disposant d'une retenue de respectivement 270,6 millions[32] et 296 millions de mètres cubes[33],. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture d'un de ces ouvrages[34].

Toponymie

À l'époque médiévale les documents concernant Douelle écrivaient le nom latin du village Doela. Les études de toponymie ont donné plusieurs origines possibles. À partir du français doit depuis le latin ductus qui a donné le nom de Ladoux, ou depuis le provençal doela qui signifie fossé. D'autres études citent le bas latin doga qui veut dire conduit d'eau, ou du languedocien dogo qui se traduit par creux, conduit qui pourrait faire référence au ruisseau Auronne traversant la localité. D'autres étymologistes font dériver Douelle du latin doela qui signifie gorge profonde ou de l'occitan dougelle, diminutif de dogo, pour creux ou cavité[35].

Une autre toponymie de Douelle est basée sur la présence d'un dépôt de douelles venues du Rouergue. Une douelle est une pièce de construction d'un tonneau, mot issu du latin doga[36].

Histoire

Si Douelle n'affiche pas des vestiges médiévaux comme certains des villages voisins, son histoire est tout de même liée à celle des Béral de Cessac dont les vestiges du château se dressent fièrement, sur une première terrasse de la vallée, au plus étroit d'une boucle formée par la rivière Lot, sur sa rive droite.

Jusqu’au XVe siècle, Douelle était rattaché au village voisin de Caillac pour la vie religieuse et aussi pour les sépultures, ce qui signifie que les Douellais étaient obligés de porter leurs morts à Caillac. Le 26 mars 1487, une bulle du pape Innocent VIII accorda l’autorisation de construire une chapelle et de créer un cimetière à Douelle. Cette chapelle est la partie ancienne de l’église actuelle. Enfin, à l’époque du Concordat, Douelle fut entièrement séparé d’avec Caillac.

De tout temps, les activités des villageois ont été liées à la navigation et au vin avec la fabrication des tonneaux. Son port voyait arriver les merrains du Massif central et partir le vin du pays et les céréales.

Au XVIIIe siècle, Douelle fournissait une grande partie des matelots nécessaires pour la navigation sur le Lot. Aussi on ne demandait pas à la commune de fournir des hommes pour les milices mais des hommes pour la marine. À la fin du XVIIIe siècle, les jeunes hommes de Douelle se sont révoltés et sur 59 sujets, seuls 27 se sont présentés. Les parents étant rendus responsables, on envoya une troupe de 150 hommes commandée par le comte de Fumel loger à discrétion dans les familles des rebelles[37]. Dans le cahier de doléances de Douelle et de Cessac, les habitants se plaignent du faible rapport de la vigne qui est le revenu principal de la communauté[38]*

Jean Fourastié (1907-1990) a passé tous ses étés à Douelle dont il était originaire. Le premier chapitre de son ouvrage Trente Glorieuses[39] est une description de ce village à deux époques, 1945 et 1975.

En cette fin de XXe siècle, le village a retrouvé sa vocation première avec le tourisme fluvial. Au XIXe siècle, il était en effet peuplé de mariniers, vignerons, tonneliers, charpentiers… Les dates des linteaux des portes de nombreuses maisons rappellent sa prospérité au cours de la moitié du XIXe siècle, cela grâce à la vigne et au vin.

Politique et administration

Administration municipale

Le nombre d'habitants au recensement de 2011 étant compris entre 500 et 1 499 habitants, le nombre de membres du conseil municipal pour l'élection de 2014 est de quinze[40],[41].

Rattachements administratifs et électoraux

Commune faisant partie de l'arrondissement de Cahors de la communauté d'agglomération du Grand Cahors et du canton de Luzech (avant le redécoupage départemental de 2014.

Tendances politiques et résultats

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[43]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[44].

En 2019, la commune comptait 822 habitants[Note 9], en diminution de 0,96 % par rapport à 2013 (Lot : +0,19 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

| selon la population municipale des années : | 1968[47] | 1975[47] | 1982[47] | 1990[47] | 1999[47] | 2006[48] | 2009[49] | 2013[50] |

| Rang de la commune dans le département | 37 | 38 | 46 | 36 | 37 | 40 | 38 | 37 |

| Nombre de communes du département | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |

Bien que ce ne soit pas des chiffres officiels, l’économiste Jean Fourastié, dans son ouvrage Les Trente Glorieuses ou la Révolution invisible de 1946 à 1975, avance le nombre d'habitants justement en 1946 et en 1975. Ils auraient été 534 habitants, dont 279 faisant partie de la population active, en 1946. Et ils auraient été 670 habitants, dont une population active de 215, en 1975. Il faut noter que le chiffre avancé par J. Fourastié en 1975 entre en contradiction avec les données fournies par l'INSEE sur la même année.

Enseignement

Douelle fait partie de l'académie de Toulouse.

L'éducation est assurée sur la commune par une école primaire[51].

Culture et festivités

Activités sportives

Pêche, chasse, pétanque,

Écologie et recyclage

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 378 ménages fiscaux[Note 10], regroupant 780 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 23 020 €[I 4] (20 740 € dans le département[I 5]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 6] | 5 % | 6,6 % | 6,6 % |

| Département[I 7] | 7,3 % | 8,9 % | 9,6 % |

| France entière[I 8] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 464 personnes, parmi lesquelles on compte 76,4 % d'actifs (69,8 % ayant un emploi et 6,6 % de chômeurs) et 23,6 % d'inactifs[Note 11],[I 6]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Cahors, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 3],[I 9]. Elle compte 108 emplois en 2018, contre 126 en 2013 et 108 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 333, soit un indicateur de concentration d'emploi de 32,5 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 52,6 %[I 10].

Sur ces 333 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 65 travaillent dans la commune, soit 19 % des habitants[I 11]. Pour se rendre au travail, 89 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 1,2 % les transports en commun, 5,1 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 4,8 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 12].

Activités hors agriculture

Secteurs d'activités

47 établissements[Note 12] sont implantés à Douelle au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 13],[I 13].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 47 | ||

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 8 | 17 % | (14 %) |

| Construction | 8 | 17 % | (13,9 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 7 | 14,9 % | (29,9 %) |

| Information et communication | 2 | 4,3 % | (1,8 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 6 | 12,8 % | (13,5 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 10 | 21,3 % | (12 %) |

| Autres activités de services | 6 | 12,8 % | (8,7 %) |

Le secteur de l'administration publique, l'enseignement, la santé humaine et l'action sociale est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 21,3 % du nombre total d'établissements de la commune (10 sur les 47 entreprises implantées à Douelle), contre 12 % au niveau départemental[I 14].

Entreprises et commerces

Les deux entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[52] :

- A. Dumesnil, boulangerie et boulangerie-pâtisserie (188 k€)

- Jouvence - Terre Divona, commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (83 k€)

Le port de Douelle est géré par la Chambre de commerce et d'industrie du Lot.

Viticulture Cahors (AOC) représentant une surface d'environ 125 hectares sur la commune[53].

Agriculture

La commune est dans la vallée du Lot », une petite région agricole s'étendant d'est en ouest et de part et d'autre du cours du Lot, particulièrement réputée pour ses vignes, celles du vignoble de Cahors plus précisément[54]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 14] sur la commune est la culture de fruits ou d'autres cultures permanentes[Carte 4].

| 1988 | 2000 | 2010 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|

| Exploitations | 39 | 25 | 18 | 10 |

| SAU[Note 15] (ha) | 294 | 237 | 198 | 99 |

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 39 lors du recensement agricole de 1988[Note 16] à 25 en 2000 puis à 18 en 2010[56] et enfin à 10 en 2020[Carte 5], soit une baisse de 74 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 60 % de ses exploitations[57],[Carte 6]. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de 294 ha en 1988 à 99 ha en 2020[Carte 7]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 8 à 10 ha[56].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Église Notre-Dame-de-l'Assomption

L'édifice est référencé dans la base Mérimée et à l'Inventaire général Région Occitanie[58].

Jusqu'au XVe siècle, Douelle est rattaché à Caillac pour les services religieux et les sépultures. Ce n'est que le 26 mars 1487 que le pape Innocent VIII accorde dans une bulle autorisant la construction d'une chapelle à Douelle, qui est restée une succursale de l'église Saint-Pierre de Caillac, et d'y établir un cimetière. Le seigneur de Cessac et les habitants de Douelle ont fait construire la chapelle avec le cimetière[59]. Le hameau de Cessac est resté rattaché à l'église de Caillac. Ce n'est qu'après la construction du pont de Douelle que les habitants de Cessac ont demandé leur rattachement religieux à Douelle. Ils l'ont obtenu le 20 mai 1894. Le cimetière de Douelle a été établi à Cessac et béni par Mgr Grimardias, le 16 juin 1890.

Douelle a été séparé de Caillac à l'époque du concordat.

La partie orientale, qui est la plus ancienne, et qui correspond à la chapelle primitive, date de la fin du XVe siècle ; cette chapelle se présentait comme une croix latine, recouverte de voûtes à nervures saillantes, et possédait une porte à arc ogival dans son flanc sud.

Un remaniement complet fut entrepris entre 1844 et 1848 par le curé d’alors. Un grand portail fut percé à l’est, là où se trouvait auparavant le maître-autel ; les chapelles latérales furent transformées en collatéraux et l’ancienne voûte rehaussée ; la façade occidentale fut démolie pour permettre d’adjoindre à la nouvelle nef ainsi obtenue un grand transept et un chœur semi-circulaire à l'ouest ; le clocher à 8 ouvertures fut remplacé par un nouveau de 24 ouvertures.

Des travaux de consolidation de l'église ont été réalisés en 1971, avec reprise des joints des pierres et pose d'un nouveau crépi. L'intérieur de l'église a été restauré en 1987.

Vue de l'extérieur de l'église Clocher et entrées dans l'église. Intérieur de l'église : le bateau suspendu à la voûte de la nef et, à droite, le chœur avec son retable entre deux colonnes torsadées. Vitraux du chevet et le bateau suspendu en ex-voto

Le mobilier comprend : le grand autel, avec son retable de bois sculpté daté de la fin du XVIIe siècle, provenant de la chapelle des Capucins de Cahors et, dit-on, sauvé de la destruction, pendant la période révolutionnaire, par des bateliers de Douelle de passage qui l’emportèrent avec eux vers leur village ; plusieurs tableaux dont une Sainte-Claire d’Assise de 1734, et, au fond de l’église, sur la porte d’entrée, un tableau qui, à l’origine, ― encadré par deux colonnes torsadées et sculptées en bois massif, décorées de motifs liés à la vigne, et toujours présentes dans le chœur actuel ― surmontait l’autel de l’antique chapelle, et dont les vitraux du chœur sont la reproduction ; et, suspendu à la nef, un bateau, dont la signification n’est attestée par aucun document écrit, mais dont la présence s’explique sans doute par la tradition batelière de Douelle, important port fluvial qui compta une vingtaine de maîtres de bateau dans la première moitié du XIXe siècle (on retrouve un bateau similaire dans d’autres sanctuaires de la région, notamment à Rocamadour et dans la chapelle de Notre-Dame-de-l’Île à Luzech). Les vitraux ont été réalisés par le peintre verrier bordelais Gustave Pierre Dagrant.

L'Assomption de la Vierge. Crucifixion de Jésus entre la Vierge Marie et saint Jean avec deux capucins en adorant. Tabernacle du maître-autel. Vitraux de la Crucifixion de Jésus du chevet copiant le tableau de l'église réalisés par Gustave-Pierre Dagrant. Vitrail de la vie de la Vierge.

Port de Douelle

Le port de Douelle est situé sur le Lot, à Douelle, dans le bief de Cessac compris entre l'écluse de Cessac, à l'aval du port, et l'écluse de Mercuès[60].

Pont suspendu de Douelle

Le pont a été construit par les ingénieurs Renardier et Schellinx à l'initiative de familles de Douelle en 1875-1877 pour remplacer un bac. Le pont a été racheté par l'État en 1892 aux actionnaires de la société propriétaire pour le rendre public.

Château de Cessac

La seigneurie de Cessac correspondait approximativement au territoire de Douelle, avec les deux hameaux de Cessac et de Douelle avec le château et un moulin. L'évêque de Cahors Géraud II de Gourdon est seigneur de Cessac en 1075. Les évêques de Cahors sont seigneurs de Cessac jusqu'au XIIIe siècle. Cette seigneurie est alors une annexe de la seigneurie de Mercuès. L'évêque Guillaume IV de Cardaillac a dépensé beaucoup pendant la croisade des Albigeois. Son successeur, Géraud V Barasc, dû emprunté « 85 marcs de livres sterling » à Arnaud Béraldi, seigneur de Labéraudie[61] qui a reçu en gage les territoires de Bélaye, Puy-l'Évêque, Luzech, Pradines, Montpezat et Cajarc. Mais Arnaud Béraldi a obtenu de modifier ce gage contre la propriété de la terre de Cessac avec le hameau de Douelle. Arnaud Béraldi s'est considéré comme le propriétaire de la terre de Cessac et a pris le titre de baron. La parenté entre Arnaud Béraldi et Jean XXII a empêché les évêques de Cahors de récupérer cette seigneurie. Les seigneurs de Cessac sont les vassaux de l'évêque et devaient tenir la bride du cheval de l'évêque, un pied chaussé et un pied nu, à chaque entrée solennelle de l'évêque. La seigneurie a appartenu aux Béraldi (ou Béral ou Bérail) jusqu'à la mort sans descendant de Jean de Bérail, en 1450. Le fief est alors passé à son cousin, Raymond de Cazillac, qui a hérité de cette seigneurie à condition qu'il porte le nom et les armes des Béraldi. Les Cazillac ont alors pris le nom de Bérail de Cazillac-Cessac. Ils ont été marquis de Cessac jusqu'au début du XVIIIe siècle. La seigneurie est alors passée aux La Roche-Fontenilles. On trouve sur un mur de l'église de Caillac les armes du dernier baron de Cessac mort avant le Révolution, Louis-Antoine de La Roche-Fontenilles.

Des fortifications ont déjà été édifiées par les Gaulois sur le site. Un premier château a été édifié aux alentours de 800. Il permettait de surveiller un des deux gués du Lot permettant d'accéder à Cessac. Le second gué dans le Lot était contrôlé par une tour qui était équipée d'une cloche pour donner l'alarme et qui a donné le nom au lieu, le Carriol.

Le château a joué un rôle pendant la guerre de Cent Ans. Les Anglais tentent de s'emparer du château en juin 1385. Une troupe de 400 Anglais commandés par le captal de Buch se sont emparés du château en 1403. Ils ont quitté le château en juin 1406 après le paiement d'une rançon de 6 000 livres. Les Anglais se réinstallent à Cessac et 1419 d'où ils pillent les environs. Ils obtiennent des renforts du capitaine anglais Beauchamp à la Pentecôte 1424. Les Cadurciens livrent alors une bataille en octobre 1424 pour les chasser. Les Anglais quittèrent le château contre une rançon. Les habitants de Cahors ont alors démantelé le château en novembre 1424.

Château du Carriol

Le château placé dans une boucle du Lot est un logis du XIXe siècle, en à-pic sur les berges. Il est cantonné de deux tourelles surveillant l'ensemble de la boucle.

Personnalités liées à la commune

- François de Cazillac-Cessac (ca. 1530-1593), chevalier des Ordres du Roi, baron de Cazillac et de Cessac (il signait "Sesssac"), seigneur de Milhars, d'Alayrac et de Noailles, participa aux guerres de religion dans les armées du roi (maréchal de camp en 1587)

- Jean Fourastié (décéda à Douelle en 1990)

- Jean Lartigaut

- Michel Raynal

- Marc Lavoine qui parle dans son livre de mémoires « L'homme qui ment » des vacances qu'il passait à Douelle avec ses parents[62].

Annexes

Bibliographie

- Abbé Bonaventure Massabie (ancien professeur de philosophie au petit séminaire, ancien curé de Douelle, ancien vicaire général de Cahors, mort en 1905), « Douelle, d'après les registres de l'État civil et les traditions locales », dans Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, tome 6, 1880, p. 195-200 (lire en ligne)

- Paul Courteault, « Création d'une verrerie à Douelle en 1765 », dans Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, tome 51, 1930, p. 211-213 (lire en ligne), Séance du 2 avril 1998, Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, tome 119, 1998, p. 158

- Françoise Fourastié, « Quelques réflexions à propos des prénoms », dans Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, tome 86, 1965, p. 287-297 (lire en ligne)

- Jean Fourastié, « En Quercy, Essai d'histoire démographique, commune de Douelle », Quercy-Recherche, Cahors, 1986, 322 p.

- Jean Fourastié, « Les Trente Glorieuses, ou la révolution invisible de 1946 à 1975 », Paris, Fayard, 1979, 300 p. (Réédité chez Hachette dans la Coll. Pluriel no 8363 en 1979, 288 p. et chez Le grand livre du mois, 300 p., 1998).

- Jean Fourastié, « Une réflexion sur l'histoire démographique de Douelle », dans Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, tome 107, 1986, p. 154-168 (lire en ligne)

- Jean Fourastié, « Note sur l'histoire démographique de Douelle (Lot) 1676-1914 », dans Population, 1986, tome 41, no 3, p. 483-496 (lire en ligne)

- Gilles Séraphin, « Douelle », dans Cahors et la vallée du Lot, Éditions Études et Communication (collection Guides tourisme et patrimoine), 1990, p. 69, (ISBN 978-2-908707-00-7)

Articles connexes

- Liste des communes du Lot

- Transport fluvial

- Sentier de grande randonnée 36

Liens externes

- Site officiel

- Douelle sur le site de l'Institut géographique national

- Jean Fourastié : Une réflexion sur l'histoire démographique de Douelle

- Caillac-patrimoine : La seigneurie de Cessac

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[6].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[31].

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[55].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Douelle » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Lot » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Douelle » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Lot » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Douelle » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Douelle » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Lot » (consulté le ).

Autres sources

- https://www.habitants.fr/douelle/services-publics

- Carte IGN sous Géoportail

- Répertoire géographique des communes, publié par l'Institut national de l'information géographique et forestière, [lire en ligne].

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Le Montat - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Douelle et Le Montat », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Le Montat - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Douelle et Gourdon », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Gourdon - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Gourdon - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Gourdon - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Douelle », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « cours inférieur du Lot » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « pech de Barreau, Barnac, vallées des ruisseaux de Flottes et d'Auronne et combes tributaires » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Douelle », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Liste des territoires à risque important d'inondation (TRI) de 2012 sur le bassin Adour-Garonne », sur https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/ (consulté le )

- « cartographie des risques d'inondations du TRI de Cahors », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Douelle », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « barrage de Grandval », sur www.barrages-cfbr.eu (consulté le )

- « barrage de Sarrans », sur www.barrages-cfbr.eu (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- Jean-Maire Cassagne, Villes et Villages en pays lotois. Toponymie, Tertium éditions, Vayrac, 2013, p. 97, (ISBN 978-2-36848-105-9) (extrait)

- Gaston Bazalgues, À la découverte des noms de lieux du Quercy : Toponymie lotoise, Gourdon, Éditions de la Bouriane et du Quercy, , 127 p. (ISBN 2-910540-16-2), p. 110.

- Chanoine Sol, « La vie en Quercy à la Révolution » (suite), dans Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, tome 77, 1956, p. 135-136 (lire en ligne)

- Chanoine Sol, op. cité, p. 139.

- art L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

- « Résultats des élections municipales et communautaires 2014 », sur https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Municipales/elecresult__MN2014 (consulté le ).

- « Les maires de Douelle », sur Site francegenweb, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- http://www.douelle.fr/index.php/ecole-2015

- « Entreprises à Douelle », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- Direction départementale des territoires du Lot, Vignes et territoires. Paysages du Cahors

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Douelle - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département du Lot » (consulté le ).

- « Église paroissiale Notre-Dame de l'Assomption », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Voir notes d'information dans l'église et le fichier sur la seigneurie de Cessac.

- Les services de l'État dans le Lot - Lot navigable : repérage des biefs entre Luzech et Larnagol

- Jean Lartigaut, « Le testament d'une grande bourgeoise de Cahors, Sébélie de Jean, veuve d'Arnaud Béral (1286) », dans Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, tome 113, 1992, p. 103-124 (lire en ligne)

- Marc Lavoine, L'homme qui ment (extrait)

- Portail des communes de France

- Portail du Lot

На других языках

[en] Douelle

Douelle (French pronunciation: [dwɛl]; Occitan: Doèla) is a commune in the Lot department in south-western France.- [fr] Douelle (Lot)

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии