world.wikisort.org - France

Château-Guibert est une commune française située dans le département de la Vendée en région Pays de la Loire.

| Château-Guibert | |

L’église Notre-Dame-de-la-Nativité en . | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Pays de la Loire |

| Département | Vendée |

| Arrondissement | Fontenay-le-Comte |

| Intercommunalité | Communauté de communes Sud Vendée Littoral |

| Maire Mandat |

Philippe Berger 2020-2026 |

| Code postal | 85320 |

| Code commune | 85061 |

| Démographie | |

| Gentilé | Castelguibertin |

| Population municipale |

1 506 hab. (2019 |

| Densité | 43 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 46° 34′ 57″ nord, 1° 14′ 06″ ouest |

| Altitude | 51 m Min. 5 m Max. 84 m |

| Superficie | 35,19 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | La Roche-sur-Yon (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Mareuil-sur-Lay-Dissais |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Géographie

Le territoire municipal de Château-Guibert s’étend sur 3 519 hectares. L’altitude moyenne de la commune est de 51 mètres, avec des niveaux fluctuant entre 5 et 84 mètres[1],[2].

La commune est située dans le bocage vendéen, à mi-chemin entre La Roche-sur-Yon, chef-lieu du département, et Luçon. D’une superficie de 3 519 hectares, elle est la troisième plus vaste des communes du canton.

Les cours d’eau traversant la partie centrale de la commune ont contribué à lui forger un paysage vallonné et aux coteaux escarpés. Le bourg lui-même est situé sur un éperon rocheux, entouré de chaque côté par deux rivières encaissées. À l'est coule le Tourteron. Il vient se mêler à la Moinie, qui coule à l’ouest et au pied de Château-Guibert. Plus loin, la Moinie se fond dans le Marillet, qui traverse la commune en son milieu.

La mise en eau de ces vallées, à la suite de la construction de retenues d'eau, a modifié le paysage. Le barrage du Marillet, construit entre 1983 et 1987, retient 7 200 000 m3 d’eau, et son lac couvre une superficie de 125 hectares, ce qui en fait le deuxième barrage de Vendée, après celui de Mervent.

Avant que Bellenoue, Corbaon, et Château-Guibert ne fusionnent en 1827, les rivières traçaient les limites naturelles et administratives entre les communes.

À l’inverse de la majorité des communes, et du fait de la situation particulière du bourg, la majorité des habitants de Château-Guibert n’habite pas en son chef-lieu mais au hameau de la Mainborgère, traversé par la RD 746 reliant La Roche-sur-Yon à Luçon.

Urbanisme

Typologie

Château-Guibert est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[3],[4],[5].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de La Roche-sur-Yon, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 45 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[6],[7].

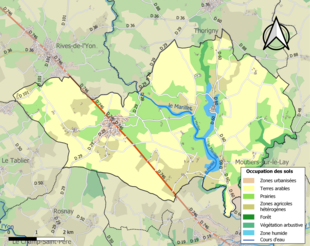

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (91,5 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (92 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (50,9 %), prairies (26,5 %), zones agricoles hétérogènes (13,8 %), eaux continentales[Note 3] (3,3 %), forêts (2,7 %), zones urbanisées (1,9 %), mines, décharges et chantiers (0,5 %), cultures permanentes (0,3 %)[8].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[9].

Toponymie

Le nom Château-Guibert vient de château et du nom de son propriétaire, Guibert. Les textes du Moyen-Âge désignent la paroisse sous le nom de Castro Gilberti ou Guilberti, le château de Gilbert ou Guibert.

Durant la Révolution, la commune porte le nom de Fond-Guibert[10]

En poitevin, la commune est appelée Chatea-Ghibért[11].

Histoire

La situation du bourg, sur un piton encadré par deux rivières, indique l'existence d'un ancien château seigneurial, dont le propriétaire se nommait Guibert. Sur le cadastre de 1820, le bourg possède une église, un presbytère, une ferme et quelques maisons.

Malgré la disparition du château qui lui a donné son nom, la seigneurie de Château-Guibert a subsisté et il est possible de relever les noms de quelques seigneurs du lieu.

Dans la première moitié du XVe siècle, Jeanne de Rougemont, veuve de Guillaume Sanglier, est dame de Château-Guibert, seigneurie qui sera ensuite transmise à sa fille Jeanne Sanglier[12].

Vers 1586, le seigneur de Château-Guibert est Gilles de Montauzier, qui prit les armes contre les protestants durant les Guerres de Religion. Ce gentilhomme catholique, marié mais sans enfants, demeurait dans la paroisse voisine de Beaulieu sur Mareuil. Madeleine de Montauzier (vraisemblablement sa sœur) avait épousé en 1598 Pierre de Malherbe, et leur fils, Jacques, fut seigneur de Château-Guibert à la suite de son oncle.

Jacques de Malherbe se sépare de son héritage avant le milieu du siècle et la seigneurie entre dans une autre famille. En effet, en 1649, c'est Jacques Yvon qui est seigneur de Château-Guibert. En 1683, c'est Olivier Yvon, fils aîné de Jacques, qui est titré de la sorte, son père étant décédé avant cette date. Lui-même décède au début du XVIIIe siècle et en 1712, c'est sa sœur et unique héritière Suzanne Yvon, qui porte le titre de dame de Château-Guibert.

Après la famille Yvon, c'est la famille Trudaine qui est propriétaire de la modeste seigneurie de Château-Guibert ainsi que d'autres terres environnantes. Dès 1735, Renée Madeleine de Rambouillet de la Sablière, veuve de Charles Trudaine, est qualifiée de Dame de Château-Guibert. A son décès en 1746, le conseiller d'État et intendant des finances Daniel-Charles Trudaine reçoit en héritage cette terre et en devient le nouveau seigneur. Il meurt en 1769 et son fils Philibert Trudaine en hérite, pour peu de temps car il décède en 1777. Son fils, Charles Trudaine, est le tout dernier à être qualifié de seigneur de Château-Guibert, quelques mois avant le début de la Révolution Française.

Entièrement agricole, le village s'est développé en longueur, enserré de part et d'autre par les communes de Bellenoue et de Corbaon, réunies à Château-Guibert en 1827.

À partir de cette date, le bourg se développe. Les fermes, de 25 à 40 hectares, produisent du lait et de la viande, ainsi que du blé, de l'orge et de l'avoine. Après la Seconde Guerre mondiale, la mécanisation se généralise. La commune est dotée d"électricité en 1950, puis d'eau courante. Les petites propriétés se regroupent. En 1983, la construction d'un barrage entraîne un remembrement[13].

Ancienne commune de Corbaon[14]

L'église Saint-André de Corbaon est citée pour la première fois vers 1300 (Corban)[15] mais ses vestiges actuels indiquent une construction du XIIè-XIIIè siècle. Cette paroisse comprenait notamment la commanderie de Billy, une possession de l'ordre de Malte attestée à partir de 1455[15]. Ruinée lors des guerres de religion, l'église est réhabilitée au XVIIè siècle[16]. La commune de Corbaon est créée en 1790 sur le territoire de cette paroisse qui s'étendait sur la partie sud-ouest de l'actuelle commune de Château-Guibert, à l'ouest du Marillet et au sud du ruisseau de la Rochette. La guerre de Vendée ruine de nouveau l'église : la paroisse ne sera pas relevée après la Révolution. L'ancienne cure avec son exploitation agricole, formant l'unique habitation du "bourg", fut achetée par Gabriel Micheau, maire de Corbaon de 1797 à 1826. Au recensement de 1821, la commune comptait 254 habitants ; elle fut réunie à celle de Château-Guibert en même temps que Bellenoue par ordonnance royale du 21 août 1827[15].

Ancienne commune de Bellenoue

Dans les dialectes de langue d'oïl, une noue (du latin nauda) désigne un lieu marécageux[11]. L'histoire de Bellenoue commence vers 1047 avec la fondation d'un prieuré par le vicomte de Thouars Geoffroy II et sa seconde épouse Adenor (ou Aénor). Ce prieuré est confié à l'abbaye de Saint-Michel-en-l'Herm. L'église du prieuré est également celle de la paroisse[16]. En 1790, une commune, correspondant au territoire de cette paroisse, est créée : elle s'étendait sur la partie orientale de l'actuelle commune de Château-Guibert, à l'est de trois cours d'eau que sont le Marillet, le Guérineau et le Tourteron (ou ruisseau du Pont de Luçon)[14]. Pendant la guerre de Vendée, l'église est incendiée. Après la Révolution, la paroisse n'est pas rétablie et la petite église en croix latine avec un chœur en abside sera finalement rasée durant le deuxième quart du XIXè siècle. Il ne reste également plus rien du prieuré qui la jouxtait ; seule subsiste l'ancienne cure bâtie au XVIIè siècle[17]. La commune de Bellenoue, qui comptait environ 250 habitants, est réunie à Château-Guibert en même temps que Corbaon en 1827[15].

Héraldique

|

Blasonnement :

Écartelé : au premier, de gueules à la croix de Malte d'argent ; au deuxième, d'azur aux deux clefs d'argent passées en sautoir ; au troisième, d'azur à la fasce d'argent chargée de trois étoiles de gueules ; au quatrième, de gueules à la croix double d'argent. |

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1800. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[19]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[20].

En 2019, la commune comptait 1 506 habitants[Note 5], en diminution de 1,76 % par rapport à 2013 (Vendée : +4,57 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Pyramide des âges

En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 33,9 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (31,6 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 26,9 % la même année, alors qu'il est de 31,0 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 739 hommes pour 766 femmes, soit un taux de 50,90 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,16 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Enseignement

La commune dispose d'une école publique située à la Mainborgère.

Sports et loisirs

Différents clubs de sport existent sur la commune : football, pétanque, gymnastique, danse moderne.

Trois sentiers pédestre existent, dont deux "sentiers des lacs". La pêche (en barque ou depuis le bord du lac) est aussi une activité appréciée. A Bellenoue, une zone de loisirs a été aménagée, comprenant des jeux pour enfants, un terrain de pétanque, de basket, et, à l'ombre des pins, des tables de pique-nique. Auparavant se déroulaient sur le lac des courses de baleinières.

Depuis 2015, la commune accueille sur son territoire une des manches du Challenge Thomas Voeckler, consistant à réaliser plusieurs fois le tour du lac. Ce parcours présente de nombreuses côtes.

Lieux et monuments

- Corbaon : Église (porte du clocher) XIIe ou XIIIe siècle.

Le 23 juillet 1792, l'abbé Dugast, curé de Corbaon, se présente à Fontenay-le-Comte, afin de s'exiler en Espagne. Deux jours plus tard, il retourne dans sa paroisse. Reconnu, il doit s'enfuir. Rejoignant l'armée de la Loire, il est tué pendant la bataille de Savenay, le 23 décembre 1793. Il est le dernier curé de Corbaon. De l'église, seule a subsisté une partie de la tour carrée, aux murs d'un mètre d'épaisseur, dite « Le Clocher ». Celle-ci possède un arc ogival en granit, taillé sur la face nord, ainsi qu'une fenêtre romane, s'ouvrant au sud. La porte de la façade orientale est surmontée d'une niche, destinée à y loger une statuette.

- Maison de retraite des Roches (matériau : schiste de pays) XVIe siècle.

Les Roches Bigot était une ferme habitée en 1634 par Nicolas Bigot. En 1900, la famille Guilbaud Bonnard fait construire un petit château. En 1939, Mme Guilbaud sans héritier, en fait don au bureau de bienfaisance, afin d'y héberger des personnes âgées de Château-Guibert et de Thorigny. En 1962, la maison de retraite Les Roches ouvre ses portes accueillant 33 pensionnaires, dont le nombre s'élève à 70 en 2000.

- Croix hosannière : pierre blanche taillée XVIIIe siècle. Cimetière de Bellenoue.

À l'origine, le cimetière de Bellenoue est paroissial, puis il devient communal jusqu'au rattachement du village à Château-Guibert, en 1827. Dans la partie centrale sont conservés les tombeaux de la famille Clemenceau de la Serrie, de 1733 à 1891, date du décès de Mlle de la Serrie. Cette croix hosannière est disposée au centre du cimetière. Le jour de la procession des Rameaux, l'évangile de la Passion était lu au pied du monument.

- Château de la Serrie (XVIIIe, XIXe et XXe siècles) (matériau : schiste).

Dès le XVe siècle, le château de la Serrie appartient au seigneur du Vergier. Plusieurs familles s'y succèdent jusqu'au XVIIe siècle. À cette date, le domaine est acquis par les Clemenceau de la Serrie, qui le conservent jusqu'au XIXe siècle. Le bâtiment, ayant subi d'importants dommages pendant la Révolution française, est alors restauré. En 1891, M. Respomen le revend à M. Thirault qui ne pouvant l'entretenir, abandonne une grande partie du logis au délabrement. Les parties ayant subsisté ont été restaurées au XXe siècle.

- Corbaon : ferme la Barilleraie (XVIIe et XVIIIe siècles) (matériau : schiste de pays).

De nombreuses familles nobles ou bourgeoises ont habité la propriété tels que les Chergé au XVIIe siècle, et les Le Forestier, seigneurs de la Papinière. Cette ferme, restaurée vers la fin du XXe siècle, est édifiée à proximité de l'église de Corbaon.

- Église Notre-Dame-de-la-Nativité (1894) (matériau : schiste). Architecte : Léon Ballereau.

Place de l'Église. Cette église néo-gothique a été édifiée sur un petit édifice, situé peut-être à l'emplacement de l'ancien château fort. La construction est due, en partie, à la générosité de Mlle Clemenceau de La Serrie dont la sépulture repose au cimetière de Bellenoue, avec les membres de sa famille.

- La Vierge : Église Notre-Dame-de-la-Nativité (1894), vitrail.

Les vitraux de l'église sont notamment dédiés à la nativité de la Vierge, à l'Annonciation et à l'Assomption. Les vitraux du transept ont été détériorés en 1999, celui de la Sainte Vierge a été épargné.

- Tabernacle (XIXe siècle) : Bois peint et doré (70x60x60 cm). Église Notre-Dame-de-la-Nativité

Ce tabernacle, sculpté d'un christ, tenant le globe terrestre, et encadré par deux chérubins, provient de l'ancienne église. Il a été restauré en 1894, puis de nouveau en 1998, lors de la suppression du maître-autel. Un document, enfermé dans la paroi arrière, témoigne de cette restauration.

- Plaque commémorative (1991) : Bronze (30x43 cm). Belle-Noue.

Cette plaque commémorative est apposée le 16 novembre 1991 par l'association culturelle du Pays mareuillais et le Souvenir vendéen, à la mémoire de la population du village de Bellenoue, anéantie par les colonnes infernales le 30 mars 1794.

- Un barrage et son lac.

Personnalités liées à la commune

- Philbert Berthomé, (1919-2016), réalisateur cinématographique et fondateur du Ciné-club, né à Chateau-Guibert.[24],[25]

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Réélu en 2008.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- « Commune 25633 », Géofla, version 2.2, base de données de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) sur les communes de la France métropolitaine, 2016 [lire en ligne].

- « Château-Guibert », Répertoire géographique des communes, fichier de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) sur les communes de la Métropole, 2015.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de La Roche-sur-Yon », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Jean-Loïc Le Quellec, Dictionnaire des noms de lieux de la Vendée, La Crèche, Geste Éditions, coll. « Geste Poche » (no 14), , 3e éd. (1re éd. 1995), 443 p. (ISBN 2-84561-263-X), p. 95.

- « http://corpus.enc.sorbonne.fr/actesroyauxdupoitou/tome7/0891 », sur corpus.enc.sorbonne.fr (consulté le ).

- Source : Le Patrimoine des communes de la Vendée, collection dirigée par Jean-Louis Flohic, 2001.

- « État-civil, recensement et cadastre de Corbaon et Bellenoue »

- « Dictionnaire des communes », sur www.archives.vendee.fr

- « Fichier historique du diocèse de Luçon - Les paroisses »

- abbé Aillery, Chroniques paroissiales, tome deuxième, canton de Mareuil, Luçon, M. Bideaux, imprimeur de l'évêché,

- Site officiel de la préfecture de la Vendée - liste des maires(doc pdf)

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Château-Guibert (85061) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de la Vendée (85) », (consulté le ).

Pour approfondir

Articles connexes

- Liste des communes de la Vendée

- Liste des anciennes communes de la Vendée

Liens externes

- Portail de la Vendée

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Château-Guibert

Château-Guibert ist eine französische Gemeinde mit 1.506 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Vendée in der Region Pays de la Loire; sie gehört zum Arrondissement Fontenay-le-Comte und zum Kanton Mareuil-sur-Lay-Dissais. Die Einwohner werden Castelguibertins genannt.[en] Château-Guibert

Château-Guibert (French pronunciation: [ʃɑto ɡibɛʁ]) is a commune of the Vendée department in the Pays de la Loire region in western France.- [fr] Château-Guibert

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии