world.wikisort.org - France

Champagne-et-Fontaine (nom officiel) ou Champagne-et-Fontaines (graphie locale) est une commune française située dans le département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine.

Champagne-et-Fontaines redirige ici.

Pour les articles homonymes, voir Champagne et Fontaine.

| Champagne-et-Fontaine | |

Le château de Champagne dit château de Chaumont. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Nouvelle-Aquitaine |

| Département | Dordogne |

| Arrondissement | Périgueux |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Périgord Ribéracois |

| Maire Mandat |

Pascal Devars 2020-2026 |

| Code postal | 24320 |

| Code commune | 24097 |

| Démographie | |

| Gentilé | Champenois-et-Fontenois |

| Population municipale |

354 hab. (2019 |

| Densité | 14 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 45° 25′ 21″ nord, 0° 19′ 05″ est |

| Altitude | Min. 77 m Max. 169 m |

| Superficie | 25,04 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Ribérac |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | champagne-et-fontaines.fr |

| modifier |

|

Géographie

Située dans la vallée de la Lizonne, Champagne-et-Fontaine est dans le département de la Dordogne en limite de celui de la Charente.

Elle est composée de deux anciennes communes, Champagne et Fontaine.

Le village de Fontaine est parfois orthographié Fontaines (de l'occitan Fontanas).

Les lieux-dits Jaufrenie, la Richardie et Chaumont sont sur la rive droite de la Lizonne, petite exception à cette rivière comme limite départementale.

Communes limitrophes

Champagne-et-Fontaine est limitrophe de dix communes dont quatre dans le département de la Charente, et deux par des quadripoints : Édon (lieu-dit gué de Pompeigne) au nord et Villebois-Lavalette (lieu-dit les Quatre Croix) au nord-ouest. Également au nord-ouest, son territoire est distant de moins de 500 mètres de celui de Ronsenac.

Géologie et relief

Géologie

Situé sur la plaque nord du Bassin aquitain et bordé à son extrémité nord-est par une frange du Massif central, le département de la Dordogne présente une grande diversité géologique. Les terrains sont disposés en profondeur en strates régulières, témoins d'une sédimentation sur cette ancienne plate-forme marine. Le département peut ainsi être découpé sur le plan géologique en quatre gradins différenciés selon leur âge géologique. Champagne-et-Fontaine est située dans le troisième gradin à partir du nord-est, un plateau formé de calcaires hétérogènes du Crétacé[1].

Les couches affleurantes sur le territoire communal sont constituées de formations superficielles du Quaternaire datant du Cénozoïque, de roches sédimentaires du Mésozoïque.

On trouve le Coniacien sur le tiers nord de la commune. Le Santonien occupe la partie sud, avec une minuscule zone de Campanien à l'extrême sud-ouest (Jovelle). Une cuesta par paliers faisant face au nord-est marque un dénivelé sensible. On peut suivre cet escarpement vers le nord-ouest dans tout le sud du département de la Charente par Gurat jusqu'au sud de Cognac, et vers le sud-est à Verteillac.

Certains lieux-dits comme Puy-de-Versac, à 160 m d'altitude, sont sur le flanc d'un de ces paliers occupés par le Santonien supérieur et moyen, ce qui dégage une belle vue vers le nord-est ainsi que sur la vallée de la Pude au sud. Le bourg de Champagne est au pied de cette côte. La surface de ce plateau est recouverte de formations composées de sables argileux bruns, issues de l'altération du Santonien supérieur lors du Quaternaire (Pléistocène).

La vallée de la Lizonne est occupée par des alluvions récentes composées de sable et tourbe[2],[3],[4].

La formation la plus ancienne, notée c3(2), date du Coniacien indifférencié, composée de calcaires gréseux, sables et marnes à la base puis calcaires bioclastiques et calcaires crayeux et glauconieux ou calcaires à huîtres au sommet. La formation la plus récente, notée CFvs, fait partie des formations superficielles de type colluvions carbonatées de vallons secs : sable limoneux à débris calcaires et argile sableuse à débris. Le descriptif de ces couches est détaillé dans les feuilles « no 733 - Montmoreau » et « no 734 - Nontron » de la carte géologique au 1/50 000 de la France métropolitaine[5],[6] et leurs notices associées[7],[8].

| Ère | Période | Époque | Formations géologiques | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Cénozoïque (0 - 66.0) |

Quaternaire (0 - 2.58) |

Holocène |

| |||||||||||||||

| Pléistocène | non présent | |||||||||||||||||

| Néogène (2.58 - 23.03) |

non présent | |||||||||||||||||

| Paléogène (23.03 - 66.0) |

non présent | |||||||||||||||||

| Mésozoïque (66.0 - 252.17) |

Crétacé (66.0 - ≃145.0) |

Supérieur |

| |||||||||||||||

| inférieur | non présent. | |||||||||||||||||

| Jurassique (≃145.0 - 201.3) |

non présent | |||||||||||||||||

| Trias (201.3 - 252.17) |

non présent | |||||||||||||||||

| Paléozoïque (252.17 - 541.0) |

non présent | |||||||||||||||||

Relief et paysages

Le département de la Dordogne se présente comme un vaste plateau incliné du nord-est (491 m, à la forêt de Vieillecour dans le Nontronnais, à Saint-Pierre-de-Frugie) au sud-ouest (2 m à Lamothe-Montravel). L'altitude du territoire communal varie quant à elle entre 77 mètres et 169 mètres[9],[10].

Dans le cadre de la Convention européenne du paysage entrée en vigueur en France le , renforcée par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, un atlas des paysages de la Dordogne a été élaboré sous maîtrise d’ouvrage de l’État et publié en [11]. Les paysages du département s'organisent en huit unités paysagères[Note 1],[12]. La commune est dans le Ribéracois, une région naturelle possèdant un relief vallonné avec des altitudes moyennes comprises autour des 130-160 m, sculpté par la Dronne et ses nombreux affluents. Les paysages sont ondulés de grandes cultures dont les vastes horizons contrastent avec les paysages plus cloisonnés de la Dordogne[13],[14].

La superficie cadastrale de la commune publiée par l'Insee, qui sert de référence dans toutes les statistiques, est de 25,04 km2[9],[15],[Note 2]. La superficie géographique, issue de la BD Topo, composante du Référentiel à grande échelle produit par l'IGN, est quant à elle de 24,84 km2[6].

Hydrographie

Réseau hydrographique

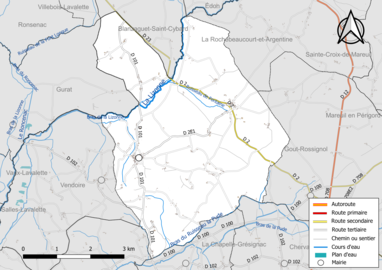

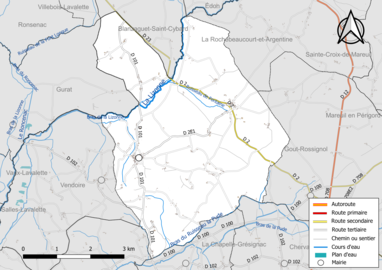

La commune est située dans le bassin de la Dordogne au sein du Bassin Adour-Garonne[18]. Elle est drainée par la Lizonne, la Pude, le ruisseau de Fontaine et par divers petits cours d'eau, qui constituent un réseau hydrographique de 18 km de longueur totale[19],[Carte 1].

La Lizonne, d'une longueur totale de 60,49 km, prend sa source dans la commune de Sceau-Saint-Angel et se jette ans la Dronne en rive droite, en limite d'Allemans et de Saint-Séverin, face à la commune de Bourg-du-Bost[20],[21]. Elle arose le nord-ouest de la commune sur plus de cinq kilomètres, lui servant de limite naturelle sur quatre kilomètres, en deux tronçons séparés, face à Blanzaguet-Saint-Cybard et à Gurat.

La Pude, d'une longueur totale de 19,75 km, prend sa source dans la commune de Gout-Rossignol et se jette en rive gauche de la Lizonne, en limite de Bouteilles-Saint-Sébastien et de Nanteuil-Auriac-de-Bourzac, face à Palluaud[22],[23]. Elle marque la limite sud sur trois kilomètres et demi, face à Cherval et La Chapelle-Grésignac.

- Le grand étang.

Réseaux hydrographique et routier de Champagne-et-Fontaine.

Réseaux hydrographique et routier de Champagne-et-Fontaine.

Gestion et qualité des eaux

Le territoire communal est couvert par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Isle - Dronne ». Ce document de planification, dont le territoire regroupe les bassins versants de l'Isle et de la Dronne, d'une superficie de 7 500 km2, a été approuvé le . La structure porteuse de l'élaboration et de la mise en œuvre est l'établissement public territorial de bassin de la Dordogne (EPIDOR)[24]. Il définit sur son territoire les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine, en respect des objectifs de qualité définis dans le troisième SDAGE du Bassin Adour-Garonne qui couvre la période 2022-2027, approuvé le [25].

La qualité des eaux de baignade et des cours d’eau peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l’eau et l’Agence française pour la biodiversité[Carte 2].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[26]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[27].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 3]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[30] complétée par des études régionales[31] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Saint-Martial Viveyrols », sur la commune de Saint-Martial-Viveyrol, mise en service en 1988[32] et qui se trouve à 7 km à vol d'oiseau[33],[Note 6], où la température moyenne annuelle est de 13,2 °C et la hauteur de précipitations de 859,2 mm pour la période 1981-2010[34]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Cognac », sur la commune de Châteaubernard, dans le département de la Charente, mise en service en 1945 et à 57 km[35], la température moyenne annuelle évolue de 12,9 °C pour la période 1971-2000[36], à 13,3 °C pour 1981-2010[37], puis à 13,8 °C pour 1991-2020[38].

Milieux naturels et biodiversité

ZNIEFF

Les vallées de la Lizonne et de son affluent la Pude sont protégées dans leur traversée de la commune au titre de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « Vallée de la Nizonne »[39],[40].

Sa faune est constituée d'environ 250 espèces dont trente sont considérées comme déterminantes :

- vingt mammifères, dont la Loutre d'Europe (Lutra lutra), le Vison d'Europe (Mustela lutreola) et dix-huit espèces de chauves-souris : la Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus), le Grand murin (Myotis myotis), le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), le Murin à moustaches (Myotis mystacinus), le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), le Murin de Natterer (Myotis nattereri), la Noctule commune (Nyctalus noctula), la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), l'Oreillard gris (Plecotus austriacus), l'Oreillard roux (Plecotus auritus), le Petit murin (Myotis blythii), le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) et la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ;

- sept insectes dont quatre papillons : l'Azuré de la croisette (Phengaris rebeli), l'Azuré de la sanguisorbe (Phengaris teleius), le Cuivré des marais (Lycaena dispar), le Fadet des laîches (Coenonympha oedippus), et trois libellules : l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) et le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) ;

- deux amphibiens, la Rainette verte (Hyla arborea) et le Triton marbré (Triturus marmoratus) ;

- un reptile : la Cistude d'Europe (Emys orbicularis).

Sa flore est également riche de plus de deux cents espèces de plantes, dont neuf sont considérées comme déterminantes : la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), la Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe), l'Hélianthème blanc (Helianthemum canum), l'Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora), l'Orpin de Nice (Sedum sediforme), le Pigamon jaune (Thalictrum flavum), la Sabline des chaumes (Arenaria controversa), le Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus) et l'Utriculaire citrine (Utricularia australis).

Sur le territoire communal, la quasi-totalité de la zone riveraine de la Lizonne, sur une superficie de près d'un kilomètre carré, et s'étendant sur plus de 400 mètres de large au niveau du lieu-dit Aux Pêcheries, fait partie d'une ZNIEFF de type I « Marais alcalins de la vallée de la Nizonne »[41],[42] dans laquelle ont été recensées douze espèces déterminantes d'animaux : l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), l'Azuré de la croisette (Phengaris rebeli), l'Azuré de la sanguisorbe (Phengaris teleius), la Cistude (Emys orbicularis), la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), le Cuivré des marais (Lycaena dispar), le Fadet des laîches (Coenonympha oedippus), le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii), la Loutre d'Europe (Lutra lutra), la Rainette verte (Hyla arborea), le Triton marbré (Triturus marmoratus) et le Vison d'Europe (Mustela lutreola), ainsi que cinq espèces déterminantes de plantes : la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), la Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe), le Pigamon jaune (Thalictrum flavum), la Sagittaire à feuilles en flèche (Sagittaria sagittifolia) et l'Utriculaire citrine (Utricularia australis). Par ailleurs, 160 autres espèces animales et 156 autres espèces végétales y ont été répertoriées.

Deux zones réduites formant un total d'une dizaine d'hectares (près des lieux-dits les Écures et le Quinze) font partie d'une autre ZNIEFF de type I « Vallée de la Pude » composée « d'anciennes tourbières et les petits vallons dominés par les milieux humides "naturels" (prairies, roselières, sources, boisements de saules »[43],[44] dans laquelle ont été recensés deux espèces déterminantes d'odonates, le Gomphe semblable (Gomphus simillimus) et le Gomphe vulgaire (Gomphus vulgatissimus)[43]. Trente-sept autres espèces animales y ont également été répertoriées (seize odonates et 21 oiseaux) ainsi qu'une trentaine d'espèces végétales[43].

Natura 2000

Dans leur traversée de la commune, la Lizonne et sa vallée[45] font partie d'une zone du réseau Natura 2000 également appelée « Vallée de la Nizonne » avec vingt espèces animales inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE de l'Union européenne[46] :

- sept insectes : l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), l'Azuré de la sanguisorbe (Phengaris teleius), la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), le Cuivré des marais (Lycaena dispar), le Damier de la succise (Euphydryas aurinia), le Fadet des laîches (Coenonympha oedippus) et le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) ;

- dix mammifères : la Loutre d'Europe (Lutra lutra), le Vison d'Europe (Mustela lutreola), et huit chauves-souris : la Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus), le Grand murin (Myotis myotis), le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), le Petit murin (Myotis blythii) et le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) ;

- deux poissons : le Chabot fluviatile (Cottus perifretum) et la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) ;

- un reptile : la Cistude (Emys orbicularis).

Urbanisme

Typologie

Champagne-et-Fontaine est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 7],[47],[48],[49]. La commune est en outre hors attraction des villes[50],[51].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (79,5 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (79,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (64,6 %), forêts (19,2 %), zones agricoles hétérogènes (10 %), prairies (4,9 %), zones urbanisées (1,2 %)[52].

L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 3].

Villages, hameaux et lieux-dits

- Ambournet

- au Montey

- au Paris

- au Petit Bois

- au Rouge

- aux Pêcheries

- Basse Foucaudie

- Bois des Chambres

- Carabin

- Champagne

- Château de la Ligerie

- Château du Clauzurou

- Chaumont

- Chez Bidou

- Chez le Tard

- Chez Peillou

- Chez Robin

- Chez Trinquet

- Combe du Prieur

- Cormeille

- Espinasse

- Fombouille

- Fontaine

- Fontaine de Notre-Dame

- Grange du Breuil

- Grange du Mazac

- Grange Neuve

- Grelet

- Gué de Pompeigne

- Haute Foucaudie

- Jaufrenie

- Jovelle

- la Boige

- la Borie

- la Bourelie

- la Croix du Rapt

- la Divinie

- la Faye

- la Feuillade Basse

- la Feuillade Haute

- la Forêt

- la Genevrière

- la Richardie

- la Vaure

- la Vergne

- l'Âge

- Lardinie

- le Cluzeau

- le Combeau

- le Gouyot

- le Grafeuil

- le Grand Clos

- le Luc

- le Mazac

- le Nept

- le Pas de Fontaine

- le Petit Breuil

- le Petit Cluzeau

- le Petit Ferrier

- le Petit Rochat

- le Pigeonnier

- le Quinze

- le Repaire

- le Roc

- le Vivier

- les Bigonnies

- les Chaumes

- les Écures

- les Gacheries

- les Gagneries

- les Gravelles

- les Grilles

- les Jarriges

- les Jartres

- les Mottes

- les Vergnes

- Maine Vignau

- Maison Neuve

- Moulin Chaudeau

- Moulin de Rochat

- Moulin du Vivier

- Pas Vieux

- Plantigarde

- Pompeigne

- Puy de Versac

- Puy Tirel

- Ruisseau de Fontaine

- Saint-Morézi

- Saumont

- Terres du Fougereau

- Veyrines

- Villard

Prévention des risques

Le territoire de la commune de Champagne-et-Fontaine est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible)[53]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[54].

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Lizonne. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983 et 1999[55],[53].

Champagne-et-Fontaine est exposée au risque de feu de forêt. L’arrêté préfectoral du fixe les conditions de pratique des incinérations et de brûlage dans un objectif de réduire le risque de départs d’incendie. À ce titre, des périodes sont déterminées : interdiction totale du 15 février au 15 mai et du 15 juin au 15 octobre, utilisation réglementée du 16 mai au 14 juin et du 16 octobre au 14 février[56]. En septembre 2020, un plan inter-départemental de protection des forêts contre les incendies (PidPFCI) a été adopté pour la période 2019-2029[57],[58].

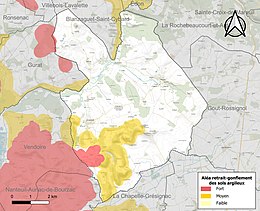

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[59]. Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[60]. 17,8 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (58,6 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national métropolitain)[Carte 4]. Depuis le , en application de la loi ÉLAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 8],[61].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989 et 2003 et par des mouvements de terrain en 1999[53].

Toponymie

Le nom officiel de la commune s'écrit Champagne-et-Fontaine[62]. Il résulte de la fusion en 1832 des communes de Champagne et de Fontaine[9]. Localement, la graphie communale s'écrit « Champagne-et-Fontaines », avec un S final[63].

En occitan, la commune porte le nom de Champanha e Fontanas[64].

Histoire

La voie romaine de Saintes à Périgueux traversait la Lizonne au Pas de Fontaine, que rejoignait l'ancienne voie venant d'Angoulême, qui traversait, elle, la Lizonne au Gué de Pompeigne et qui forme encore la limite communale au nord-est de Fontaine. Cette voie se dirigeait vers Vesunna (Périgueux) par la Tour-Blanche.

En 1832, les communes de Fontaine et de Champagne fusionnent sous le nom de Champagne-et-Fontaine[9].

Politique et administration

Rattachements administratifs

Dès 1790, la commune de Champagne a été rattachée au canton de Champaigne qui dépendait du district de Ribérac jusqu'en 1795, date de suppression des districts. Lorsque ce canton est supprimé par la loi du 8 pluviôse an IX () portant sur la « réduction du nombre de justices de paix », la commune est rattachée au canton de Verteillac dépendant de l'arrondissement de Ribérac. Ce dernier étant supprimé en 1926, ses communes sont alors rattachées à l'arrondissement de Périgueux[9].

Intercommunalité

Fin 2001, Champagne-et-Fontaine rejoint la communauté de communes du Verteillacois créée cinq ans plus tôt. Celle-ci est dissoute au 31 décembre 2013 et remplacée au 1er janvier 2014 par un intercommunalité élargie : la communauté de communes du Pays Ribéracois, renommée en 2019 communauté de communes du Périgord Ribéracois.

Administration municipale

La population de la commune étant comprise entre 100 et 499 habitants au recensement de 2017, onze conseillers municipaux ont été élus en 2020[65],[66].

Liste des maires

Juridictions

Dans le domaine judiciaire, Champagne-et-Fontaine relève[72] :

- du tribunal judiciaire, du tribunal pour enfants, du conseil de prud'hommes, du tribunal de commerce et du tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux ;

- de la cour d'appel de Bordeaux.

Jumelages

L'ensemble des communes de l'ancien canton de Verteillac, dont faisait partie Champagne-et-Fontaine, est jumelé avec la commune italienne de Fontanetto Po depuis 1988[73].

Démographie

Démographie de Fontaine

Jusqu'en 1832, les communes de Champagne et de Fontaine étaient indépendantes.

Démographie de Champagne, puis de Champagne-et-Fontaine

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[75]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[76].

En 2019, la commune comptait 354 habitants[Note 11], en diminution de 12,59 % par rapport à 2013 (Dordogne : −0,88 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Économie

Emploi

En 2015[78], parmi la population communale comprise entre 15 et 64 ans, les actifs représentent 158 personnes, soit 38,8 % de la population municipale. Le nombre de chômeurs (vingt-cinq) a fortement augmenté par rapport à 2010 (dix) et le taux de chômage de cette population active s'établit à 15,8 %.

Établissements

Au , la commune compte cinquante-cinq établissements[79], dont vingt-six au niveau des commerces, transports ou services, quatorze dans l'agriculture, la sylviculture ou la pêche, dix dans la construction, trois relatifs au secteur administratif, à l'enseignement, à la santé ou à l'action sociale, et deux dans l'industrie[80].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Patrimoine civil

Château de Clauzuroux

Le château de Clauzuroux (ou château du Clauzurou), XVIIe siècle, avec son domaine des XVIIe et XVIIIe siècles (qui s'étend également sur les communes de La Chapelle-Grésignac et Cherval), inscrit au titre des monuments historiques en 1947, le parc et l'ensemble des autres éléments (pigeonnier, moulin, grange, bief, escalier d'eau, etc.) étant inscrits en 2002[81],[82], visitables.

- Château de Clauzuroux

- Vue du sud.

- L'entrée.

- Le pigeonnier, séparé, au nord-ouest.

- Autres illustrations :

Château de la Richardie

Le château de la Richardie, entre Jaufrenie et le Pas-de-Fontaine est une demeure du XVIIe siècle sur le site d'un château médiéval[83].

Château de Champagne dit Château de Chaumont

Situé dans le bourg de Champagne, c'est un château fort de style Renaissance. Il date de 1667, mais a été endommagé pendant la Révolution française (tours arasées), et reconstruit et agrémenté aux XVIIIe et XIXe siècles[84].

Château de la Ligerie

Ce château est situé à Fontaine. C'est un manoir des XVe et XVIIe siècles[85], qui a été acheté en 1900 par Henri de Gaulle, père de Charles de Gaulle, qui l'a conservé jusqu'en 1920[86]. De 1901 à 1908, le jeune Charles y a passé ses vacances estivales[87].

Le château a été acheté en 1940 par Henri Legendre, second mari de Georgette Louise Barrouin, mère de Jacques Chaban-Delmas. Ce dernier a utilisé le château pour créer son réseau de résistants en Périgord avec l'aide du boulanger de Fontaine. Il a hérité du château. Ses descendants l'ont cédé en 2004.

Patrimoine religieux

Le village de Fontaine a eu un prieuré double de l'ordre de Fontevraud, un prieuré pour femmes et un pour hommes, dans la même clôture, le supérieur de l'ensemble étant la supérieure du prieuré des femmes, comme c'était toujours le cas dans cet ordre monastique. Le premier couvent, celui des Dames-Sainte-Marie a été créé en 1120 par Bernard du Tiron après le passage en Périgord de Robert d'Arbrissel et a bénéficié des libéralités des comtes de Périgord et des seigneurs de Mareuil et de Bourdeilles. La fondation de l'abbaye de Cadouin est contemporaine de celle de ce prieuré. Ce prieuré a eu à souffrir de la Guerre de Cent Ans et des guerres de religion pour disparaître à la Révolution[88]. Le second couvent dépendant de l'ordre de Fontevrault était le prieuré Saint-Pierre d'Embournet, établi à la même époque mais dilapidé[89]

Église paroissiale Saint-Martin

L'église paroissiale Saint-Martin, à Champagne, date du XIIe siècle et a été remaniée aux XIIIe siècle, XIVe et XVIe siècles. Elle est inscrite aux monuments historiques depuis 1947[90].

Église de Fontaine

- L'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Fontaine, à la sortie du bourg, date des XIIe et XVe siècles, et a été inscrite monument historique en 1948[91].

- On peut aussi remarquer au bourg de Fontaine une ancienne église ou chapelle, qui pourrait correspondre aux restes du prieuré fontevriste[92].

- Église de Champagne.

- Église de Fontaine.

- Ancienne église, à Fontaine.

Personnalités liées à la commune

- Charles de Gaulle (1890-1970), a passé ses vacances d'été de 1901 à 1908 au domaine de la Ligerie qu'avait acheté son père[86].

- Jean Férignac (1936-), handballeur, est né à Champagne-et-Fontaine.

Héraldique

|

Blason | D'azur au chevron brisé d'or, surmonté d'un lion du même, accompagné en chef dextre d'une fleur de lys d'or, en chef senestre d'un écusson d'or chargé d'un chardon coupé de pourpre, tigé et feuillé de sinople, et en pointe d'une fontaine jaillissante d'argent[93]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Bibliographie

- Joseph Durieux, « Au prieuré bénédictin Notre-Dame de Fontaine en 1773-1774 », dans Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, 1943, tome 70, p. 62-73 (lire en ligne)

Articles connexes

- Dordogne (département)

- Périgord

- Liste des communes de la Dordogne

- Liste des anciennes communes de la Dordogne

- Liste des châteaux de la Dordogne

- Voie romaine de Saintes à Périgueux

Liens externes

- Site officiel de la commune

- Champagne-et-Fontaine sur le site de l'Institut géographique national (archive)

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Une unité paysagère est un pan de territoire qui présente des caractéristiques paysagères propres.

- La superficie publiée par l’Insee est la superficie évaluée en 1975 par le service du cadastre de la Direction Générale des Impôts, corrigée des modifications communales intervenues depuis 1975. Elle comprend toutes les surfaces du domaine public et privé, cadastrées ou non cadastrées, à l'exception des lacs, étangs et glaciers de plus d'un kilomètre carré ainsi que des estuaires et ne correspond pas obligatoirement à la surface géographique[16],[17]

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[28].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[29].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Neveu de Jean-Noël Virecoulon.

- Décédé en fonctions.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Champagne-et-Fontaine » sur Géoportail (consulté le 17 juillet 2022).

- « Qualité des eaux de rivière et de baignade. », sur qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/ (consulté le )

- IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ).

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- « Géologie de la Dordogne - Périgord », sur espritdepays.com (consulté le ).

- Visualisateur Infoterre, site du BRGM

- Carte du BRGM sous Géoportail

- [PDF] BRGM, « Notice de la feuille de Montmoreau », sur Infoterre, (consulté le ).

- « Carte géologique de Champagne-et-Fontaine » sur Géoportail (consulté le 11 juillet 2022).

- « Caractéristiques géologiques et hydrogéologiques de la commune de Champagne-et-Fontaine », sur le Système d’information pour la gestion des eaux souterraines (SIGES) en Occitanie (consulté le )

- « Notice associée à la feuille no 733 - Montmoreau de la carte géologique harmonisée au 1/50 000 de la France métropolitaine », sur Infoterre, le site du BRGM (consulté le )

- « Notice associée à la feuille no 734 - Nontron de la carte géologique harmonisée au 1/50 000 de la France métropolitaine », sur Infoterre, le site du BRGM (consulté le )

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- IGN, « Répertoire géographique des communes (RGC) 2014 », sur drive.google.com

- « Pourquoi un Atlas des paysages du Dordogne ? », sur le site de l'atlas des paysages de la Dordogne (consulté le ).

- « Unités paysagères de la Dordogne », sur le site de l'atlas des paysages de la Dordogne (consulté le ).

- « Repères géographiques du Ribéracois », sur le site de l'atlas des paysages de la Dordogne (consulté le ).

- « Portrait du Ribéracois », sur le site de l'atlas des paysages de la Dordogne (consulté le ).

- Insee, « Comparateur de territoire - Commune de Champagne-et-Fontaine », sur le site de l'Insee (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Indicateurs en données ouvertes (superficie) », sur l'Observatoire des territoires (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Répertoire géographique des communes d'Île-de-France - définition de certains champs (dont la superficie) », sur data.iledefrance.fr (consulté le )

- « Cartographie du bassin Adour-Garonne. », sur adour-garonne.eaufrance.fr (consulté le )

- « Fiche communale de Champagne-et-Fontaine », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en région Aquitaine (consulté le )

- « Confluence Lizonne-Dronne à l'ouest du Moulin du Pontet » sur Géoportail (consulté le 26 juillet 2022)..

- Sandre, « la Lizonne »

- « Confluence Pude-Lizonne au nord-est du bourg de Palluaud » sur Géoportail (consulté le 26 juillet 2022)..

- Sandre, « la Pude »

- « SAGE Isle - Dronne », sur https://www.gesteau.fr/ (consulté le )

- « Caractéristiques du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Saint-Martial Viveyrols - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Champagne-et-Fontaine et Saint-Martial-Viveyrol », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Saint-Martial Viveyrols - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Champagne-et-Fontaine et Châteaubernard », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Cognac - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Cognac - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Cognac - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- [PDF] Vallée de la Nizonne, INPN, consulté le 19 octobre 2019.

- Carte de localisation de la ZNIEFF 7720008181, INPN, consulté le 19 octobre 2019. Afin de visualiser correctement la zone par rapport aux limites communales, cliquer à droite sur « Fonds de cartes », déplacer le curseur « Fond Cartographique » complètement sur la droite et barrer le curseur « Orthophotos ».

- [PDF] 720020064 - Marais alcalins de la vallée de la Nizonne, GEREA, INPN, SPN-MNHN, Paris, consulté le .

- Carte de la ZNIEFF 720020064, INPN, consulté le . Afin de visualiser correctement la zone par rapport aux communes, cliquer en haut à droite sur la fenêtre « Couches disponibles », barrer d'abord la couche « Orthophotos » avant de cliquer sur « Fonds de cartes », puis sur la couche « Fonds Cartographique IGN ».

- [PDF] 720008182 - Vallée de la Pude, GEREA, INPN, SPN-MNHN, Paris, consulté le .

- Carte de la ZNIEFF 720008182, INPN, consulté le . Afin de visualiser correctement la zone par rapport aux communes, cliquer en haut à droite sur la fenêtre « Couches disponibles », barrer d'abord la couche « Orthophotos » avant de cliquer sur « Fonds de cartes », puis sur la couche « Fonds Cartographique IGN ».

- Carte du site FR7200663, INPN, consulté le . Afin de visualiser correctement la zone par rapport aux communes, cliquer en haut à droite sur la fenêtre « Couches disponibles », barrer d'abord la couche « Orthophotos » avant de cliquer sur « Fonds de cartes », puis sur la couche « Fonds Cartographique IGN ».

- [PDF] FR7200663 - Vallée de la Nizonne, INPN, SPN-MNHN, Paris, consulté le .

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Champagne-et-Fontaine », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Dordogne », sur www.dordogne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Dordogne », sur www.dordogne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Protection de la forêt contre les incendies », sur le site de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine, (consulté le )

- « Plans Départementaux et Inter-Départementaux de Protection des Forêts Contre les Incendies », sur le site de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Dordogne », sur www.dordogne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- Code officiel géographique de Champagne-et-Fontaine sur le site de l'Insee, consulté le 18 mai 2016.

- Site de la commune, consulté le 18 mai 2016.

- Le nom occitan des communes du Périgord - Champanha e Fontanas sur le site du Conseil général de la Dordogne, consulté le .

- Article L2121-2 du code général des collectivités territoriales, sur Légifrance, consulté le 30 août 2020.

- Résultats des élections municipales et communautaires 2020 sur le site du ministère de l'Intérieur, consulté le 25 octobre 2020.

- Voici vos 557 maires, supplément à Sud Ouest édition Dordogne du 3 avril 2008, p. 30.

- Union départementale des maires de la Dordogne, consultée le 16 août 2014.

- « Le maire de Champagne-et-Fontaine est décédé... », Sud Ouest édition Dordogne, 7 septembre 2016, p. 14.

- « Jean-Noël Virecoulon élu », Sud Ouest édition Périgueux, 6 décembre 2016, p. 18.

- Jean-Louis Savignac, « François Giroux est élu maire », Sud Ouest édition Périgueux, 15 décembre 2016, p. 22b.

- « Annuaire des juridictions d'une commune », sur le site du ministère de la Justice (consulté le ).

- Jean-Louis Savignac, « Les 30 bougies du jumelage franco-italien », Sud Ouest édition Périgueux, 27 avril 2018, p. 21.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Fontaine », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Dossier complet - Commune de Champagne-et-Fontaine (24097) - Activités, emploi et chômage - tableaux EMP T2 et EMP T4 sur le site de l'Insee, consulté le 4 septembre 2018.

- « Établissement - Définition », sur Insee (consulté le ).

- Dossier complet - Commune de Champagne-et-Fontaine (24097) - Établissements actifs par secteur d'activité - tableau CEN T1 sur le site de l'Insee, consulté le 4 septembre 2018.

- « Domaine du château de Clauzuroux », notice no PA00082463, base Mérimée, ministère français de la Culture, consultée le 23 mai 2011.

- « Château du Clauzurou », notice no IA24000865, base Mérimée, ministère français de la Culture, consultée le 23 mai 2011.

- « Demeure dite château de La Richardie », notice no IA24000877, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Château de Champagne », notice no IA24000862, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Manoir dit château de la Ligerie », notice no IA24000864, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Jérôme Jamet, « Les vacances du petit Charles », Sud Ouest édition Dordogne/Lot-et-Garonne, 18 juin 2020, p. 12.

- Claude-Hélène Yvard, « Les vacances en Dordogne du petit Charles », Le Mag no 438, supplément à Sud Ouest, , p. 19-21.

- Dictionnaire de l'ordre monastique de Fontevrault

- Abbé Paul Legrand, « L'abbé Jean Gilbert des Héris (1758), promoteur du diocèse d'Angoulême », dans Bulletin et mémoires de la Société archéologique et historique de la Charente, 1900, 6e série, tome X, p. 238 note (1) (lire en ligne)

- « Église de Champagne », notice no PA00082464, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Église de Fontaine », notice no PA00082465, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Jean-Marc Bienvenu, « Les prieurés Fontevristes », Les ordres religieux et monastiques en Limousin du XIe au XVIIIe siècle, ordre de Grandmont, consulté le 30 octobre 2018.

- « 24097 Champagne-et-Fontaine (Dordogne) », sur armorialdefrance.fr (consulté le ).

- Portail de la Dordogne

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Champagne-et-Fontaine

Champagne-et-Fontaine (okzitanisch: Champanha e Fontanas) ist eine Gemeinde mit 354 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) im südfranzösischen Département Dordogne in der Region Nouvelle-Aquitaine (vor 2016: Aquitanien). Die Gemeinde gehört zum Arrondissement Périgueux und zum Kanton Ribérac (bis 2015: Kanton Verteillac). Die Einwohner werden Champenois-et-Fontenois genannt.[en] Champagne-et-Fontaine

Champagne-et-Fontaine (French pronunciation: [ʃɑ̃paɲ e fɔ̃tɛn]; Occitan: Champanha e Fontanas) is a commune in the Dordogne department in Nouvelle-Aquitaine in southwestern France.- [fr] Champagne-et-Fontaine

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии