world.wikisort.org - France

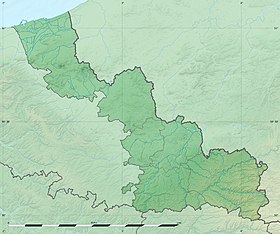

Brunémont est une commune française, située dans le département du Nord en région Hauts-de-France.

| Brunémont | |

La rue d'En Haut. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Nord |

| Arrondissement | Douai |

| Intercommunalité | Douaisis Agglo |

| Maire Mandat |

Alain Dupont 2020-2026 |

| Code postal | 59151 |

| Code commune | 59115 |

| Démographie | |

| Gentilé | Brunémontois |

| Population municipale |

709 hab. (2019 |

| Densité | 364 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 50° 16′ 25″ nord, 3° 08′ 23″ est |

| Altitude | Min. 34 m Max. 53 m |

| Superficie | 1,95 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Douai (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Aniche |

| Législatives | Dix-septième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

La commune fait partie du canton d'Aniche, au sein de la communauté d'agglomération du Douaisis.

Géographie

Brunémont est située dans la vallée de la Sensée (un affluent de l'Escaut) entre Douai à 15 km au nord et Cambrai à 15 km au sud.

La commune a une superficie de 2,01 km2.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Cambrai-Épinoy », sur la commune d'Épinoy, mise en service en 1954[7] et qui se trouve à 5 km à vol d'oiseau[8],[Note 4], où la température moyenne annuelle évolue de 10 °C pour la période 1971-2000[9] à 10,5 °C pour 1981-2010[10], puis à 10,9 °C pour 1991-2020[11].

Urbanisme

Typologie

Brunémont est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5],[12],[13],[14].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Douai, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 61 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[15],[16].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (63,8 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (75,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (63,8 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (12 %), zones urbanisées (11,7 %), eaux continentales[Note 7] (11,3 %), zones humides intérieures (1,2 %)[17].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[18].

Toponymie

Le nom de la commune viendrait du mont Brunet, sur lequel elle est bâtie. Dans des documents de plusieurs époques, on peut constater l'évolution de ce nom :

- En 1176, le nom du village apparait sous la forme de Brunaimont.

- Dans des documents du XVIe siècle, on trouve des traces de Brunémont-lez-Arleux et de Brunémont.

- Au XVIIIe siècle, dans une belle maison est fondée à Brunémont une goguette : l'Académie bocagère du Valmuse. Elle correspond avec les Rosati d'Arras. L'Académie et la belle maison n'existe plus. La toponymie de Brunémont conserve le souvenir des Valmusiens : le vallon de Valmuse a donné son nom au Groupe scolaire Valmuse[19].

- En 1750, la carte de Cassini indique le village de Brunelmont.

Histoire

Préhistoire

Brunémont semble avoir été occupé dès la préhistoire. De nombreux fermiers ont trouvé des traces de ce passé dans leurs champs, notamment des silex taillés[20].

La commune se trouve au cœur d'un secteur riche en mégalithe. Le plus proche est la "pierre qui pousse" d'Aubigny au Bac.

Antiquité

De récentes découvertes archéologique atteste d'une occupation gallo-romaine au niveau de la route Brunémont - Bugnicourt.

En juillet 2004, des fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour une villa gallo-romaine. Au-delà de restes de silos à grains et de four, 25 pièces de monnaie du VIe siècle à l'effigie de l'empereur Constantin.

En avril 2007, le site de l'ancien moulin a révélé une pièce de monnaie à l'effigie de Constantin II et une seconde à l'effigie de Magnence.

Moyen Âge

Peu de trace de cette époque subsiste dans le bâtit.

La première mention du village sous son toponyme date de 1176 (Brunaimont).

Le premier curé mentionné dans les archives est Jacques Burgensis en 1363.

Un château médiéval devait exister puisqu'il est fait trace en 1582 de la prise et de la destruction du château par les troupes du roi de France, venues de Cambrai.

Renaissance

La documentation plus abondante permet de resituer Brunémont dans son époque.

L'église a pour collateur l'Abbaye Saint Vaast d'Arras.

La Seigneurie est détenue par la Famille Le Baron dont la commune adopte le blason.

Dépendante du Comté de Hainaut, longtemps située sur une zone frontalière entre les possessions des Ducs de Bourgogne dans les Pays-Bas Bourguignons puis possessions du Roi d'Espagne à partir de Charles Quint, la Seigneurie ne passera sous juridiction française que lors du Traité des Pyrénées en 1659.

Album de Croÿ

En cette fin de XVIe siècle, le puissant duc Charles III de Croÿ fit établir une impressionnante collection de vues de villages peintes à la gouache et connues sous le nom d'Albums de Croÿ.

Au premier plan, un pâtre surveille son troupeau de moutons. Une mare semble exister entre Brunémont et Bugnicourt dont la route se trouve sur la gauche. Le mont Bourlivet semble coiffé d'un moulin en bois. Celui-ci ne figure plus sur les plans de 1812. Une chapelle marque encore cet emplacement de nos jours.

Les maisons du village se tassent autour de l'église. Celle-ci n'a rien à voir avec l'actuelle et semble disposer d'une tour attenante à la nef et coiffé d'ardoise. Le chœur est éclairé sur son flanc nord par deux lancettes, son chevet plat est percé de deux autres baies qui surmonte, au niveau du pignon, un oculus.

Époque moderne

La famille Le BARON est la première connue au XVIe siècle. Une pierre tombale en rond de bosse dans l'église témoigne du passage du passage par mariage de la seigneurie la famille de Gognies.

Succèdera la famille Valincourt, puis au XVIIIe siècle, Jean Etienne de Valincourt, écuyer, seigneur de Brunémont, donne le château en dot à sa fille Marie-Françoise qui épouse le 23 février 1747 le Comte Philippe Henri de Douglas; Elle épousera en seconde noce Benjamin, Marquis de Belloy.

En 1758, l'église est rebâtie selon un plan plus classique. En 1764, le clocher a été restauré. Une partie de son mobilier s'y trouve encore (voir ci-dessous) ainsi que des réemplois de pierre de l'ancien bâti. Restaurée après la fureur révolutionnaire en 1809, une partie de son mobilier est réputé venir de l'Abbaye du Verger.

Académie Bocagère du Valmuse

En 1774, M. Casimir Joseph de Wavrechin, échevin de Douai, achète le château et l'ensemble des propriétés attenantes au Comte de Belloy pour la somme de 150 000 livres tournois . Le château menaçait ruine mais le parc était important. A ce titre, le village porte encore trace de ce dernier.

Le bâti est totalement remanié. Un logis tourné vers le parc prend la place de l'ancien château et une ferme imposante est construite en contrebas, vers le marais. Malgré cette position, son pigeonnier massif est visible de loin et marque le lieu.

Cette demeure de campagne est le refuge d'une société poétique anacréontique : L'Académie Bocagère du Valmuse.

La révolution met fin à cette période. Le château et ses dépendances passent de main en main au cours du XIXe siècle. Le logis est peint en blanc à cette époque, l'usage viendrait à la suite des épidémies de choléra, récurrentes à cette époque.

Époque contemporaine

Brunémont se développe entre marais et terres arables. L'extraction de la tourbes, le maraichage, la culture du lin, de l'ail et autres métiers du Val de Sensée sont les sources de revenus.

La ligne de chemin de fer Douai-Cambrai désenclave très tôt le village lors du Second Empire.

Le château et ses dépendances sont rachetés à de multiples reprises durant le XIXe siècle. Une vente effectuée en janvier 1839 le décrit de cette manière :

"[...] cette maison, qui est bâtie sur quatre hectares cinquante-deux ares vingt centiares (dix rasières) d'excellentes terres, entourée de belles murailles au midi et au levant, parfaitement plantées d'arbres à fruit, en plein rapport, et d'excellente qualité. [...] Le château, entièrement restauré à neuf, est parfaitement distribué ; les appartements sont tous planchéiés et boisés : les boiseries du salon, notamment, sont très-riches et très-bien sculptées.

Ce château a de grandes dépendances ; la basse-cour contient de vaste remises et un superbe pigeonnier ; la construction du bâtiment est très solide, avec une gresserie très-remarquable. Les jardins offrent des points de vues très agréables: ils sont divisés en jardin potager, jardin d'agrément, très beau verger et bois; il y a une belle pièce d'eau, alimentée par la Sensée.

Le bois est d'une étendue de quatre rasières environ et contient environ deux mille pieds d'arbres, tels que frênes, bois-blancs et ormes d'une très belle venues et âgés environ 25 ans"[21]

En 1905, la famille de Wavrechin, descendante des acquéreurs du XVIIIe siècle se porte acquéreur et s'y installe de nouveau.

La grande guerre

Le château est très tôt occupé par les Allemands. Une fois le front stabilisé, il sera, comme dans nombre de villages de l'arrière, un poste de commandement et une étape pour les troupes de passage.

Il faisait aussi office de poste de police et ceux qui bravaient le couvre-feu étaient quittes pour passer une nuit dans une geôle[22]. Des traces d'électrification, de téléphonie, graffitis et maigres souvenirs attestent de cette occupation soutenue d'une bourgade sur les arrières du front.

Le village fut évacué dès le 1er mai 1917. La population se regroupera sur Bléret et Roux-Miroir en Belgique.

L'auteur allemand Ernst Jünger séjourna au château avec son bataillon les 18, 19 et 20 mars 1918[23] alors qu'il montait au front lors de l'offensive de printemps.

Situé sur les arrières de la ligne Hindenburg, le village a souffert des combats de fin 1918 lors de sa libération par les troupes Anglo-canadiennes. Les destructions de la guerre restent cependant limitées en comparaison des villages alentour. Sa situation dans un vallon à proximité d'un marais peut expliquer en partie cela.

Le château du XVIIIe siècle, fort abimé cependant, fut démantelé par la famille de Wavrechin en 1932 afin de restaurer le château de Bernicourt, à Roost-Warendin.

Le village aura perdu 8 de ses fils :

- Louis Marquez

- Jules Marchand

- Victor Colau

- Louis Lucas

- Paul Dessaint

- Roland de Wavrechin

- Gaston Rémy

- Albert Coplo

et verra un des siens revenir décoré de la Légion d'honneur pour fait d'armes à Vimy, Xavier Antorre.

Héraldique

|

Les armes de Brunémont se blasonnent ainsi : Fascé d'argent et d'azur de six pièces, la première fasce d'azur chargée de trois cœurs d'or[24].

|

|---|

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Lors du premier tour des élections municipales le , quinze sièges sont à pourvoir ; on dénombre 514 inscrits, dont 355 votants (69,07 %), 3 votes blancs (0,85 %) et 346 suffrages exprimés (97,45 %). Tous les sièges sont pourvus dès le premier tour, le maire sortant Gilles Poulain n'est pas réélu, il ne recueille que 153 voix[25],[26].

Liste des maires

Maire en 1802-1803 : Deloffre[27].

En , Gilles Poulain est nommé chevalier des Palmes académiques[28]

| Identité | Période | Durée | Étiquette | |

|---|---|---|---|---|

| Début | Fin | |||

| Alfred Verriez (d)[29] ( - ) | ||||

| Henri Duhen (d) (mort le ) | 6 ans | |||

| Georges Moreau (d) (années 1880 - ) | 8 ans | |||

| Gilles Poulain (d)[30],[31] (né le ) | 19 ans et 2 mois | Parti socialiste | ||

| Alain Dupont (d) | En cours | 2 ans et 3 mois | ||

- Tombe d'Henri Duhen.

- Tombe de Georges Moreau.

- Tombe d'Alfred Verriez.

Population et société

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[32]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[33].

En 2019, la commune comptait 709 habitants[Note 8], en augmentation de 1,43 % par rapport à 2013 (Nord : +0,49 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 38,6 %, soit en dessous de la moyenne départementale (39,5 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 17,9 % la même année, alors qu'il est de 22,5 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 360 hommes pour 352 femmes, soit un taux de 50,56 % d'hommes, largement supérieur au taux départemental (48,23 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Lieux et monuments

- Reste du château de Brunémont, notamment le portail et la ferme.

Église Notre-Dame-de-l'Assomption, de 1758

Histoire

Première mention du Curé de paroisse en 1363.

Construction de l'église actuelle entre 1758 et 1764. restaurée en 1809, puis entre 1894 et 1897.

Le clocher fut remanié après la grande guerre et une horloge fut installée en 1934.

Le cimetière entourait l'église depuis le Moyen Âge. Un nouveau cimetière fut installé rue neuve en 1909 grâce à la générosité d'habitants de la commune. L'usage voulut que l'on cessa d'inhumer dans le vieux cimetière et il fut définitivement transporté dans le nouveau en 1937.

La décoration de l'église fut remaniée dans les années 70, après le Concile Vatican II.

Une procession avait lieu chaque année au 15 août.

Mobilier remarquable

- on y trouve à l'intérieur :

- Sculpture de colombe en bois datant environ du XVIIIe siècle

- Sculpture de St Nicolas en bois polychrome datant du XVIIIe siècle (Inscrit au monument historique)

- Sculpture de Ste Barbe en bois polychrome datant du XVIe siècle (la Ste Barbe fut transformée en Ste Catherine d'Alexandrie par adjonction d'une roue) (Classé au monument historique)

- Sculpture de la vierge à l'enfant en bois polychrome datant du XIXe siècle (Inscrit au monument historique)

- Pierre Tombale d'Adrien De Gongnies datant du 1XVIIe siècle

Inscription sur la tombe " CY GIST MESSIRE ADRIEN DE GONGNIES SR DV FAYT LESCAILLE SOTTE [ ]QVI TREPASSA LE 28 SBRE 1623 ET DAME MARGVERITE LE BARON DAME DE BRVNEMONT DECEDEE LE ................ DV MOIS DE ..........L AN 16............PRIEZ DIEV POVR LEVRS AMES

- Fonts baptismaux en grès datant environ du XVIe siècle (Inscrit au monument historique)

- Colonne en grès datant de 1559: deux colonnes intéressantes pour leurs chapiteaux à crochets en forme de colimaçons qui évoluent en COQUILLE SAINT JACQUES sur un côté. Chacune porte des armoiries

- Ciboire en argent dore datant du XIXe siècle

- Ostensoir en bronze argente et argent dore datant du XIXe siècle (Don de Napoléon III à la paroisse de BRUNEMONT)

- Retable du maitre autel, en bois, peinture sur toile du XVIIIe siècle (inscrit au monument historique)

REMARQUE: Semble être une copie de la déposition de Croix de Jean-Baptiste Regnault[38].

- Maitre Autel en marbre gris datant du XVIIIe siècle (Inscrit au monument historique)

- Autel du Sacré Coeur en bois peint. Autel décore de deux statues d'ange (Classé au monument historique)

- La gare de Brunémont.

- Le monument aux morts.

- L'église Notre-Dame-de-l'Assomption.

- Le monument aux morts devant l'église.

- La gare.

Personnalités liées à la commune

- Ernst Jünger, officier allemand qui a séjourné au château de Brunémont

Folklore

Brunémont a pour géant Jacquot le Perroquet[39].

Pour approfondir

Bibliographie

Articles connexes

- Liste des communes du Nord

Liens externes

- Brunémont sur le site de l'Institut géographique national

- Résumé statistique de Brunémont sur le site de l'Insee

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station météofrance Cambrai-Épinoy - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Brunémont et Épinoy », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Cambrai-Épinoy - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Cambrai-Épinoy - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Cambrai-Épinoy - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Douai », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- École primaire publique Groupe scolaire Valmuse.

- R. POULAIN, J.C DESCAMPS, Brunémont, les petites histoires de notre Histoire., Aubigny au Bac, Editeur de petites séries, , 168 p., p40-44

-

Petite annonce retrouvée aux archives de Douai - Souvenir évoqué de Marie Candelier, alors jeune habitante du village. Elle fut enfermée une nuit dans une pièce de la ferme pour avoir enfreint le couvre-feu.

- (de) Ernst Jünger, Orage d'Acier, Chapitre : la grosse offensive

- « Brunémont Nord », sur GASO, la banque du blason (consulté le ).

- « Élections municipales, Brunémont », La Voix du Nord, édition Douaisis, no 24165, , p. 30.

- « Élections municipales 2020 - 1er tour, Brunémont », L'Observateur du Douaisis, no 897, , p. 8.

- Annuaire statistique du département du Nord pour l'an XI de la République 1802-1803, p. 278, lire en ligne.

- « Gilles Poulain chevalier des Palmes académiques », La Voix du Nord, .

- « Arrêté du 25 mars 1943 : conseil départemental du Nord », Journal officiel de la République française, , p. 873-874 (ISSN 0242-6773, BNF 13320465, lire en ligne) :

« Verrier (Alfred), maire de Brunémont »

- « Le bilan de Gilles Poulain, maire de Brunémont : « Une quatrième classe à l’école et le frémissement du tourisme » », La Voix du Nord, : « Pour Gilles Poulain, l’ouverture d’une quatrième classe, à la rentrée, est un peu comme la consécration d’une opiniâtre action de revitalisation de la commune menée depuis son élection, en 2001. »

- « Brunémont : Gilles Poulain repart pour un troisième mandat avec une liste profondément remaniée », La Voix du Nord, : « Gilles Poulain avait annoncé lors des vœux qu’il comptait se porter à nouveau candidat. Il présente aujourd’hui une liste profondément renouvelée. »

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Brunémont (59115) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Nord (59) », (consulté le ).

-

descente de Croix, Jean-Baptiste Regnault - Benjamin Dubrulle, « Le SOS de passionnés pour sauver des géants abandonnés », La Voix du Nord, no 24596, , p. 14-15

- Portail du Nord-Pas-de-Calais

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Brunémont

Vorlage:Infobox Gemeinde in Frankreich/Wartung/abweichendes Wappen in Wikidata[en] Brunémont

Brunémont (French pronunciation: [bʁynemɔ̃]) is a commune in the Nord department in northern France.[3]- [fr] Brunémont

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии