world.wikisort.org - France

Biesheim [bisaim] Écouter est une commune française située dans la circonscription administrative du Haut-Rhin et, depuis le , dans le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, en région Grand Est.

| Biesheim | |

La mairie. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Collectivité territoriale | Collectivité européenne d'Alsace |

| Circonscription départementale | Haut-Rhin |

| Arrondissement | Colmar-Ribeauvillé |

| Intercommunalité | Communauté de communes Pays Rhin-Brisach |

| Maire Mandat |

Gérard Hug 2020-2026 |

| Code postal | 68600 |

| Code commune | 68036 |

| Démographie | |

| Population municipale |

2 530 hab. (2019 |

| Densité | 153 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 02′ 30″ nord, 7° 32′ 38″ est |

| Altitude | Min. 184 m Max. 194 m |

| Superficie | 16,55 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Biesheim (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Colmar (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Ensisheim |

| Législatives | Première circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | biesheim.fr |

| modifier |

|

Cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace. Ses habitants sont appelés les Biesheimois et les Biesheimoises.

Géographie

Biesheim est bordée à l'est par le Rhin.

Urbanisme

Typologie

Biesheim est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[1],[2],[3]. Elle appartient à l'unité urbaine de Biesheim, une unité urbaine monocommunale[4] de 2 571 habitants en 2017, constituant une ville isolée[5],[6].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Colmar, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 95 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[7],[8].

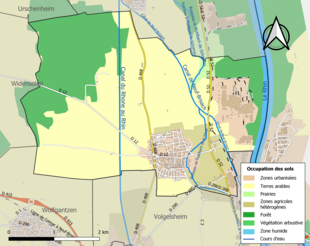

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (56,9 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (57,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (48,8 %), forêts (25,8 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (7,2 %), zones agricoles hétérogènes (6,8 %), zones urbanisées (5,9 %), eaux continentales[Note 3] (3,2 %), prairies (1,3 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (1 %)[9].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[10].

Histoire

Après la guerre de Trente Ans, le traité de Westphalie (24 juin 1648) et de Munster donna Vieux-Brisach, les territoires autrichiens de Haute et Basse Alsace et le grand bailliage impérial d'Alsace à la France. Louis XIV installe en 1650 une Chambre royale à Ensisheim (ancien siège de la régence d’Autriche) remplacée en 1657 au même endroit par le Conseil souverain d'Alsace présidé par Charles Colbert de Croissy (alors intendant à Toulon et frère de Jean-Baptiste Colbert), intendant de la nouvelle province. La première séance se tient le 4 novembre 1658. En 1662, ce Conseil est rétrogradé au rang de Conseil Provincial dépendant du parlement de Metz.

Colmar étant toujours réticente à subir la domination française, Vieux-Brisach accueille en 1673 le Conseil Souverain d'Alsace, retrouvant là ses fonctions antérieures. Au même moment, le 28 août 1673, les troupes françaises, commandées par Louis XIV en personne, prirent Colmar et détruisirent ses fortifications.

Vieux-Brisach était très bien fortifiée et défendue hors ses murs par le fort Mortier situé côté alsacien et réaménagé vers 1655 par Vauban. Cependant, elle était trop petite pour héberger à la fois le pouvoir militaire, le bailliage et la plus haute instance judiciaire d’Alsace.

De plus, Biesheim, rasé en 1638 par un incendie, de nouveau fortifié en 1643 comme en témoigne l'extrait d’un plan de Colmar de Mérian, est entièrement détruit ainsi que Volgelsheim pendant le siège de Brisach en 1674 par les impériaux (guerre de Hollande). Leurs habitants se réfugient sur une île du Rhin dans des huttes misérables couvertes de paille, ce qui donne le surnom encore actuel de ce lieu : Stroïstadt (ville de paille).

Pour reloger tout ce monde et donner un lieu sûr au Conseil Souverain, Louis XIV décide de construire en 1677, sur cette île, une ville nouvelle appelée Ville Neuve Brisach ou Ville Neuve St Louis (civita nova de Brisach dans les registres paroissiaux en opposition à veteri Brisach : Vieux-Brisach ou Brisach la haute). La première séance du Conseil Souverain y est tenue en novembre 1679.

Ville Neuve Brisach devient rapidement une ville importante de près de 1 500 habitants composée des anciens habitants de Biesheim, des magistrats du Conseil Souverain et de leur personnel, de nombreux artisans et commerçants venus de plusieurs provinces de France, des immigrés venus en masse du Brisgau et de Suisse (calvinistes) attirés par les exemptions de taxes, des militaires, des fonctionnaires du bailliage et d'une communauté juive autorisée, contre subside, à s'installer à la Ville Neuve dès son origine.

Les principales régions de France à fournir des artisans et commerçants furent la Picardie, l'Auvergne[11], le Périgord[12] et surtout la Savoie[13].

De nombreux militaires issus de toute la France et même du Luxembourg et d'Irlande s’établirent dans la cité. Les différents régiments relevés au long des registres paroissiaux sont : le régiment de Suisse de M. Planta, des Vaisseaux, irlandais d'Adlone de M. Stapelton, des Fusiliers, du Roy, de Bourgogne, de la Couronne, de la Marche, de Gransé, de Champagne, de Picardie, le régiment étranger de Berincke, de Navarre, de Bossue, Dupontois, d'Anjou de M. Montflangin, du Piémont, de Barmende, de Bigorre, d'Arlon, d'Alsace, de Villiers, de Normandie, du Beaugerlois de M. Villette et le régiment de Guyenne.

Des signatures de parents illustres figurent dans les registres paroissiaux des naissances : Salomon Jean, procureur, neuf enfants ; d'Andlau François Humbert, conseiller, six enfants ; de Boisgauthier Antoine, conseiller, un enfant ; Brousse Jean Baptiste , huit enfants ; de Favier François, avocat général, neuf enfants ; de Guillemain de Corny André, conseiller, six enfants ; Le Laboureur Jean Augustin Claude, avocat général, deux enfants ; Nithard Joseph, procureur, trois enfants ; Triboux Toussaint procureur, trois enfants etc.

Toute cette population vivait en parfaite harmonie, comme en attestent les parrainages des personnages illustres cités plus haut, en faveur des enfants des habitants les plus modestes. Le seul conflit noté est celui opposant la communauté juive, expulsée de Vieux Brisach et autorisée à séjourner à la Ville Neuve pour approvisionner l'armée en chevaux et autres bestiaux, aux bourgeois laboureurs de l'ancien Biesheim[14] dont les pâtures étaient envahies par les « extraordinaires » troupeaux des juifs.

Cette communauté juive a été très tôt placée sous la protection de Louis XIV puisqu'une ordonnance du 2 mars 1674 leur a fixé le même statut que les juifs du rabbinat de Metz, et Ville Neuve Brisach devint donc le siège juridique de tous les juifs d'Alsace (Aaron Wormser fut le premier titulaire du rabbinat)[15]. Les juifs (trente-huit familles en 1680) se dotèrent, le 30 juin 1692, d’un trio d'élus (Wolf Bloch, Isaac Netter, Meyer Rabys) responsables de la communauté, avec un budget de 50 livres tournoi annuels. Ils avaient pouvoir d'exclusion.

La ville comprenait également un fondeur devenu célèbre : le Suisse Jean-Jacques Keller, inventeur du mortier (d'où le nom du fort). Ce fort Mortier, objet d'une étude en cours[Quand ?], est complété par le fort St. Jacques aussi nommé fort des Cadets ou fort entre les ponts (construit en 1680 sur l'île pour dominer le pont entre la ville neuve et Breisach). Il abritait une académie militaire de jeunes nobles instruits par des maîtres d'armes, des maîtres de danse et de peinture.

Fait remarquable, la ville était dotée d'un instituteur en français (Roger Jean, François Henrion puis Pierre Derlachaux) et d'instituteurs en langue allemande (Georg Brunner jusqu'à son décès en 1687, Georg Buosch jusqu'à son décès en 1692).

L'église et les registres paroissiaux étaient tenus par Pierre Dulys curé de Vieux-Brisach, puis par Louis Petigot jésuite et enfin par le curé Jean-Jacques Schwartz originaire de Vieux-Brisach (sa sœur, Marie Françoise, était mariée avec un chirurgien de Limoges Jean Rousset).

Ils étaient assistés ou remplacés par les pères Augustins de Vieux-Brisach : Jean Bonus Contus, Bernard Schorer, Joannes Bonus van Kindert, François Charles Ritter, François Frédéric Fillistorff, Denis Streit, Michel Philipponat, Jean Henri Halbysen et le Rp Edouard.

Les responsables des registres paroissiaux germanisèrent ou francisèrent allègrement au gré de leur humeur et origine les patronymes de leurs ouailles.

La particularité de cette ville éphémère est qu'elle peut être reconstituée entièrement par les différentes pièces retrouvées aux archives : nombre, situation, propriétaires et locataires des maisons ; nom, profession et religion des occupants ; recensements, demandes d'admission à la bourgeoisie, liste des veuves, des étrangers, des réfugiés etc. Seuls manquent un plan complet et des reproductions des principales habitations ou palais. Les vues présentées sont celles visibles au Stadtbauamt/Stadtarchiv et au musée de Vieux-Brisach.

La destruction

L'histoire de la ville, en expansion continue et à l'avenir brillant, fut brutalement interrompue par le traité de Ryswick (31 octobre 1697) qui rendit au Rhin son rôle de frontière et provoqua la perte des têtes de pont de Huningue, Fort Louis, Vieux-Brisach, du Brisgau et la destruction de la Ville Neuve.

Il est à noter que Louis XIV hésita un certain temps entre rendre à l'Autriche Strasbourg ou conserver Vieux Brisach. On[Qui ?] imagine le désarroi de toutes ces personnes mises devant le fait accompli et obligées de plier bagage rapidement. Certains quittèrent définitivement la région, un grand nombre, même d'origine française (Bosson, Richard, Blaisemaille, Flamischon), s'établit à Vieux Brisach.

Les anciens habitants de Biesheim (en majorité laboureurs ou journaliers) reconstruisirent leur village et leur église avec les matériaux récupérés, les cabaretiers s'en allèrent à Neuf-Brisach, une grande partie des juifs, non autorisés, ainsi que les protestants, à s'établir à Neuf-Brisach, s'installèrent à Biesheim et y fondèrent une des communautés les plus prospères de Haute Alsace (1/3 de la population au XIXe siècle).

La décision de la construction de Neuf-Brisach est relatée dans le journal du marquis de Dangeau[16] :

« Monseigneur courut le cerf et au retour de la chasse il joua chez Madame La Princesse De Conty au brelan. -le roi fait travailler à Neuf-Brisach ; ce sera une place qui coûtera du moins cinq millions. Il n'y a aucune habitation ; on la fait en plein champ. On la place environ à trois quarts de lieues de Brisach. Il nous reste encore quelque ouvrage en deçà du Rhin que nous communiquerons à la place nouvelle par de grosses redoutes »[17]

La Seconde Guerre mondiale

La commune a été décorée, le 11 novembre 1948, de la Croix de guerre 1939-1945[18].

Héraldique

|

Les armes de Biesheim se blasonnent ainsi :

|

|---|

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Liste des maires

Finances locales

En 2015, les finances communales était constituées ainsi[22] :

- total des produits de fonctionnement : 5 119 000 €, soit 2 012 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 3 625 000 €, soit 1 425 € par habitant ;

- total des ressources d’investissement : 1 030 000 €, soit 405 € par habitant ;

- total des emplois d’investissement : 1 695 000 €, soit 666 € par habitant ;

- endettement : 2 291 000 €, soit 901 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d'habitation : 6,14 % ;

- taxe foncière sur le bâti : 9,61 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 46,68 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 0,00 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 0,00 %.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[23]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[24].

En 2019, la commune comptait 2 530 habitants[Note 4], en augmentation de 0,4 % par rapport à 2013 (Haut-Rhin : +1,1 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Lieux et monuments

Le stade de football. Le château d'eau. Le musée de l'Optique et le musée gallo-romain. L'église Saint-Jean-Baptiste. Synagogue avant 1918.

- L'église Saint-Jean-Baptiste[27] et son orgue de Georges Schwenkedel[28].

- Vicus gallo-romain de l'Oedenbourg[29].

- Ancien relais de poste[30].

- Cimetière[31].

- Cimetière juif[32].

- Monument aux morts[33].

- Le musée de l’Optique[34] et le musée gallo-romain[35].

Prieuré de Saint Jean-Baptiste

Jumelages

Biesheim est jumelée avec :

Le Mas-d'Agenais (France) depuis le 8 août 1969.

Le Mas-d'Agenais (France) depuis le 8 août 1969.

Personnalités liées à la commune

- Julius Leber, homme politique allemand (SPD) et un résistant contre le national-socialisme (nazisme), né à Biesheim le .

Voir aussi

Bibliographie

- Dominique Toursel-Harster, Jean-Pierre Beck, Guy Bronner, Dictionnaire des monuments historiques d’Alsace, Strasbourg, La Nuée Bleue, , 662 p. (ISBN 2-7165-0250-1)Biesheim, p. 53

- Paul Carl, Biesheim : au fil des ans, Impr. Ch. Mack, Meyenheim, 1994, 344 p.

- Christiane Gomy, Étude sur l'approvisionnement en céramique sur le site de Biesheim : importations, productions régionales et locales, EPHE, Paris, 2005, 2 vol., 78 + 60 p. (mémoire de DEA d'Archéologie)

- Astrid Kuhn-Schubnel, La communauté juive de Biesheim : 1667-1870, Université Strasbourg 2, 1994, 139 p. (mémoire d'Histoire des religions)

- Louis Schlaefli, « Notes relatives à la communauté juive de Biesheim », in Annuaire de la Société d'histoire de la Hardt et du Ried, 1997, no 10, p. 65-72

- Relevé des registres paroissiaux et de l'état civil, histoire de la communauté juive, histoire du Fort Mortier

- Cavités souterraines : ouvrages militaires

- INSEE, « Chiffres clés publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dossier complet », sur insee.fr (consulté le ).

- INPN, « Inventaire du patrimoine naturel de la commune », sur inpn.mnhn.fr (consulté le ).

Articles connexes

- Prieuré Saint Jean-Baptiste

- Liste des monuments historiques du Haut-Rhin

- Kunheim

- Volgelsheim

Liens externes

- Site officiel

- Biesheim sur le site de l'Institut géographique national

- Le patrimoine architectural et mobilier de la commune sur le site officiel du ministère français de la Culture (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la direction de la Culture et du Patrimoine de la Région Alsace

- Site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Biesheim », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Colmar », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Arbaret Mathias, Bachelard André, Chusset Jean, Fougerousse Jacques, Garnier Jean, Martin Jean, Perissel Jean, Poirier Georges scieurs de long

- Bompignat dit La Poussière - Chaigne Bernard scieurs de long

- Bald dit La Ferté Jean François grenadier et Aurill Armand soldat au régiment des Vaisseaux, Briancon Jacques - Culla François - Dubourg Louis - Muss Jean Martin - Grandjean François - Bellosa Mathieu marchands, Roll Pierre-François - Cuquat Jacques chaudronniers, Deville Jean mercier, Blanc François - Miege Michel aubergistes, Bonnet Pierre directeur de l'hôpital militaire, Donnat Marin hôtelier, Minet Pantaléon verrier, etc.

- Joseph Eyraut, Jean-Georges Goetmann, Adam Maire, Gervais Vogtein, Jean Roursch, Jean Schouster, Menrad Keller, Blaise Zimerman, Jean Houque, Andres Kerman, François Dubuisson, Andres Beringer, Martin Duremberger, Christian Hourst, Andres Schleé et François Blanc)

- La Communauté juive de Biesheim

- tome7 1699-1700

- Généalogie centre Alsace, le site de Pierre Marck

- Communes décorées de la Croix de guerre 1939 - 1945

- Archives Départementales du Haut-Rhin

- Archives départementales du Haut-Rhin

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- « Les comptes de la commune », sur alize2.finances.gouv.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Notice no IA68005092, base Mérimée, ministère français de la Culture Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste

- Biesheim, St Jean-Baptiste, orgues de Georges Schwenkedel

- « Vicus gallo-romain de la Oedenbourg », notice no PA00085743, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « relais de poste », notice no IA68005099, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA68005093, base Mérimée, ministère français de la Culture Cimetière

- Notice no IA68005094, base Mérimée, ministère français de la Culture Cimetière juif

- Monument aux Morts

- Musée de l’Instrumentation Optique

- Musée Gallo-Romain

- Portail du Haut-Rhin

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Biesheim

Biesheim (elsässisch Biese) ist eine französische Gemeinde mit 2530 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Haut-Rhin in der Region Grand Est (bis 2015 Elsass). Die Gemeinde gehört zum Kanton Ensisheim im Arrondissement Colmar-Ribeauvillé und zur Communauté de communes Pays Rhin-Brisach.[en] Biesheim

Biesheim (French pronunciation: [bisaim] (listen); Alsatian: Biese) is a commune in the Haut-Rhin department in Grand Est in north-eastern France.[3]- [fr] Biesheim

[ru] Бисайм

Биса́йм (фр. Biesheim [bisaɪm]) — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст[1] (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Кольмар — Рибовилле, кантон Энсисайм[2]. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав кантона Нёф-Бризак округа Кольмар.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии