world.wikisort.org - France

Aillon-le-Vieux est une commune française située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour les articles homonymes, voir Aillon (homonymie).

Ne doit pas être confondu avec Aillon-le-Jeune.

| Aillon-le-Vieux | |

Chef-lieu d'Aillon-le-Vieux vu depuis le Margériaz en hiver. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Savoie |

| Arrondissement | Chambéry |

| Intercommunalité | Grand Chambéry |

| Maire Mandat |

Christian Gogny 2020-2026 |

| Code postal | 73340 |

| Code commune | 73005 |

| Démographie | |

| Gentilé | Aillonnais |

| Population municipale |

182 hab. (2019 |

| Densité | 8,4 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 45° 39′ 06″ nord, 6° 05′ 38″ est |

| Altitude | Min. 673 m Max. 2 040 m |

| Superficie | 21,63 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Saint-Alban-Leysse |

| Législatives | Quatrième circonscription |

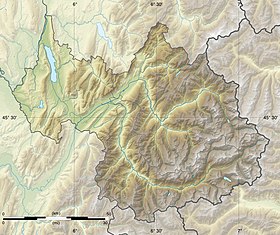

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.aillonlevieux.fr |

| modifier |

|

Géographie

Situation

Le chef-lieu d'Aillon-le-Vieux est situé sur le flanc de la chaîne de montagne Rossanaz dont la Dent de Rossanaz et surplombé par le mont Colombier (2 043 m).

Communes limitrophes

Aillon-le-Vieux est limitrophe des communes suivantes :

|

Le Noyer Les Déserts |

Le Noyer Lescheraines Le Châtelard | Le Châtelard |  |

| Aillon-le-Jeune | N | La Compôte École Aillon-le-Jeune | ||

| O Aillon-le-Vieux E | ||||

| S | ||||

| Aillon-le-Jeune | Aillon-le-Jeune | Aillon-le-Jeune |

Climat

Urbanisme

Typologie

Aillon-le-Vieux est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[1],[2],[3]. La commune est en outre hors attraction des villes[4],[5].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (82,2 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (82,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (69,3 %), prairies (15,3 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (7,7 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (5,2 %), zones agricoles hétérogènes (2,5 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune.

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune. Carte orthophotogrammétrique de la commune.

Carte orthophotogrammétrique de la commune.

Toponymie

Aillon-le-Vieux est composé d'un toponyme dérivé du nom d'un propriétaire gallo-romain auquel a été ajouté l'adjectif « le Vieux », la distinguant de sa voisine « le Jeune », à partir de la création de sa voisine "Aillon-le-Jeune" en 1863[7] (voir ci-après).

Aillon ou Allionis est un toponyme semblant désigner un ancien fundus (propriété) dont le nom provient du propriétaire un certain Allio, Allionis, dérivé du gentilice Allius selon le chanoine Gros[8], ou peut être est-il un hypocoristique du prénom Élie[9].

Dans les documents médiévaux, la paroisse unique d'Aillon, de sa chartreuse ou de ses occupants, apparaît sous les formes Guigo prior de Allione en 1158, Domus Allionis vers 1178, date supposée de la fondation de la chartreuse, puis Bernardus prior de Allione en 1198, prior Allonis en 1223, Cura de Allion vers 1344, Prioratus de Ayllone au XIVe siècle[8],[9].

En 1803, lors de la division de la paroisse, on distingue désormais Aillon-le-Vieux, là où se trouve l'ancienne église dédiée à Saint Donat, d'Aillon-le-Jeune où est érigé une nouvelle église dédiée à Notre-Dame de l'Assomption[8]. Trois ans après l'annexion de la Savoie, en 1863, la division des deux paroisses donne naissance à deux communes distinctes portant le nom des deux paroisses[8],[10],[11].

En francoprovençal, le nom de la commune s'écrit Alyon-le-Vyeû, selon la graphie de Conflans[12].

Histoire

Politique et administration

Population et société

Les habitants de la commune sont appelés les Aillonnais[7],[14].

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[15]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[16].

En 2019, la commune comptait 182 habitants[Note 2], en augmentation de 4,6 % par rapport à 2013 (Savoie : +3 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Santé

Enseignement

La commune de Aillon-le-Vieux est située dans l'académie de Grenoble. En 2015, elle administre une école primaire publique regroupant 21 élèves[18].

Médias

Radios et télévisions

La commune est couverte par des antennes locales de radios dont France Bleu Pays de Savoie, ODS radio ou encore la radio des Bauges Radio Alto... Enfin, la chaîne de télévision locale TV8 Mont-Blanc diffuse des émissions sur les pays de Savoie. Régulièrement l'émission La Place du village expose la vie locale du bassin annécien. France 3 et son décrochage France 3 Alpes, peuvent parfois relater les faits de vie de la commune.

Presse et magazines

La presse écrite locale est représentée par des titres comme Le Dauphiné libéré[19]. Plus localement, on trouve aussi d'autres journaux avec La Vie nouvelle[20] ou encore l'Essor savoyard.

Économie

Les clouteries des Bauges, au XIXe siècle, participèrent à l'essor économique du village et plus largement des Bauges. Installées au bord du Nant (ruisseau qui prend sa source dans la combe de Savoie), ces industries expliquent l'essor démographique du village à cette époque. Les clous de charpente s'exportaient jusqu'à Genève. Le déclin de cette activité explique en partie l'exode rural.

À partir des années 1960, le tourisme hivernal avec la station de ski d'Aillon-le-Jeune puis en 1980, l'extension du domaine skiable à la montagne Margériaz, Les Aillons-Margériaz, participe à l'économie locale.

L'élevage permet à la commune de perpétuer la tradition laitière et la production de tome des Bauges (la tome des Bauges s'écrit avec un seul M tandis que la tomme de Savoie comprend deux M).

Aillon-le-vieux possède également une chèvrerie.

En 2014, la capacité d'accueil de la commune, estimée par l'organisme Savoie Mont Blanc, est de 354 lits touristiques répartis dans 67 structures[Note 3], dont 19 meublés[21].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Le mont Margériaz, altitude 1 845 m.

- Église dédiée à saint Donat.

- Pierre d'octroi dans l'enceinte du mur du cimetière.

- Four à pain (classé « patrimoine local »).

- Nombreuses toitures de taule typiques de la région.

Personnalités liées à la commune

Pour approfondir

Bibliographie

- Michèle Brocard, Lucien Lagier-Bruno, André Palluel-Guillard, Histoire des communes savoyardes : Aix-les-Bains et ses environs - Les Bauges - La Chartreuse - La Combe de Savoie - Montmélian (vol. 2), Roanne, Éditions Horvath, , 463 p. (ISBN 978-2-7171-0310-6), p. 121-122. ([PDF] lire en ligne)

- Laurent Morand, Les Bauges : histoire et documents : Peuple et Clergé (IIIe volume), Chambéry, Imprimerie savoisienne, , 684 p. (lire en ligne).

Articles connexes

- Liste des communes de la Savoie

- Liste de monuments aux morts français surmontés d'une croix de guerre

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de la mairie

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- La structure Savoie Mont Blanc, pour ces données statistiques de capacité d'accueil en termes de lits touristiques d'une station ou d'une commune, additionne les établissements marchands, qui appartiennent au secteur de l'hôtellerie, et les hébergements non marchands, qui n'impliquent donc pas de transaction commerciale comme les résidences secondaires[21].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Histoire des communes savoyardes, 1982, p. 121.

- Adolphe Gros, Dictionnaire étymologique des noms de lieu de la Savoie, La Fontaine de Siloé (réimpr. 2004) (1re éd. 1935), 519 p. (ISBN 978-2-84206-268-2, lire en ligne), p. 21..

- « Articles « Aillon, Aillon-le-Jeune, Aillon-le-Vieux » », sur le site Noms de lieux de Suisse romande, Savoie et environs, site personnel de henrysuter.ch (consulté en ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Aillon-le-Jeune », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).

- Lexique Français - Francoprovençal du nom des communes de Savoie - Lé Kmoune in Savoué, Bruxelles, Parlement européen, , 43 p. (ISBN 978-2-7466-3902-7, lire en ligne), p. 19Préface de Louis Terreaux, membre de l'Académie de Savoie, publié au Parlement européen à l'initiative de la députée Malika Benarab-Attou..

- « Qui sont les 38 maires des communes de Grand Chambéry ? », Le Dauphiné libéré, édition Savoie, (consulté le ).

- « Aillon-le-Vieux », sur le site de mutualisation des Archives départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie - sabaudia.org (consulté en ), Ressources - Les communes.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « Savoie (73) > Aillon-le-Vieux > École », sur le site du ministère de l'Éducation nationale (consulté le ).

- « Aillon-le-Vieux | Savoie », sur www.ledauphine.com (consulté le ).

- « La Vie Nouvelle | Les Affiches de Chambéry et de Savoie », sur www.la-vie-nouvelle.fr (consulté le ).

- « La capacité d'accueil touristique en Savoie-Mont-Blanc », Observatoire, sur le site Savoie-Mont-Blanc - pro.savoie-mont-blanc.com, (consulté en ) : « Les données détaillées par commune, et par station : nombre de structures, nombre de lits par type d'hébergements (fichier : Détail des capacités 2014, .xlsx) ».

- Portail de la Savoie

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Aillon-le-Vieux

Aillon-le-Vieux ist eine französische Gemeinde mit 182 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört zum Kanton Saint-Alban-Leysse im Arrondissement Chambéry.[en] Aillon-le-Vieux

Aillon-le-Vieux (French pronunciation: [ajɔ̃ lə vjø]; Arpitan: Alyon-le-Viely) is a commune in the Savoie department in the Auvergne-Rhône-Alpes region in Southeastern France. In 2019, it had a population of 182.- [fr] Aillon-le-Vieux

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии