world.wikisort.org - Polen

Nysa [ˈnɨsa] (deutsch Neisse, auch in der Schreibweise Neiße) ist eine Stadt in der Woiwodschaft Opole in Polen. Sie ist zugleich Sitz der gleichnamigen Stadt-und-Land-Gemeinde mit etwa 57.500 Einwohnern sowie des Powiat Nyski.

| Nysa | ||

|---|---|---|

|

||

| Basisdaten | ||

| Staat: | Polen | |

| Woiwodschaft: | Opole | |

| Powiat: | Nysa | |

| Gmina: | Nysa | |

| Fläche: | 27,40 km² | |

| Geographische Lage: | 50° 29′ N, 17° 20′ O | |

| Höhe: | 185 m n.p.m. | |

| Einwohner: | 44.474 (31. Dez. 2016) | |

| Postleitzahl: | 48-300 | |

| Telefonvorwahl: | (+48) 77 | |

| Kfz-Kennzeichen: | ONY | |

| Wirtschaft und Verkehr | ||

| Straße: | Opole–Glatz | |

| Eisenbahn: | Kędzierzyn-Koźle–Nysa, Nysa–Brzeg | |

| Nysa–Opole | ||

| Nächster int. Flughafen: | Flughafen Breslau | |

Von 1290 bis zur Säkularisation 1810 war Neisse Residenzstadt der Breslauer Fürstbischöfe. Zusammen mit dem bischöflichen Fürstentum Neisse gelangte Neisse 1342 als ein Lehen an die Krone Böhmen. Nach dem Ersten Schlesischen Krieg 1742 fiel es zusammen mit dem größten Teil Schlesiens an Preußen. Erst mit der Neugliederung der Provinz Schlesien[1] wurde Neisse 1813 dem Regierungsbezirk Oppeln und damit Oberschlesien eingegliedert. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs fiel die Stadt an Polen. Das bedeutende historische Stadtbild ist aufgrund der Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs nur noch fragmentarisch erhalten. Die wichtigsten Baudenkmäler wurden wieder aufgebaut. Wegen seiner Barockarchitektur wurde Neisse als „Schlesisches Rom“ bezeichnet.

Geographische Lage

Die Stadt liegt 55 Kilometer südwestlich von Oppeln (Opole) an der Glatzer Neiße, die südwestlich der Stadt zum Neisser Stausee gestaut wird.

In der Umgebung von Nysa liegen die Orte Grodków (Grottkau) im Norden, Niemodlin (Falkenberg) im Nordosten, Korfantów (Friedland) im Osten, Prudnik (Neustadt O.S.) im Südosten, Głuchołazy (Ziegenhals) im Süden und Otmuchów (Ottmachau) mit dem gleichnamigen Stausee im Westen. Jenseits und entlang der Grenze zu Tschechien, die etwa 20 Kilometer südwestlich verläuft, liegt das Zuckmanteler Bergland.

Geschichte

Mittelalter

Die Stadt Neisse wurde vor dem Jahr 1223 am Zusammenfluss von Glatzer Neiße und Biele vom Breslauer Bischof Lorenz bei einer slawischen Ansiedlung nach flämischem Recht gegründet und mit Deutschen besiedelt. Sie entstand auf einer annähernd quadratischen Fläche und einem gitterförmigen Straßennetz mit einem Ring und Kirchplatz in zentraler Lage. Erstmals erwähnt wurde sie in einer Urkunde vom 23. Mai 1223, als der Neisser Vogt Walter zum Lokator des bischöflichen Gutes Ujest bestellt wurde. Die Stadt gehörte von Anfang an zum Gebiet der Kastellanei Ottmachau, die schon 1155 im Besitz des Bistums Breslau war. Nach der Teilung des Herzogtums Schlesien 1248/1251 fiel Neisse zusammen mit dem Ottmachauer Verwaltungsbezirk an das Herzogtum Breslau. Dessen Herzog Heinrich IV. gewährte kurz vor seinem Tod dem Neisser-Ottmachauer Bistumsland die Landeshoheit, in dem die Bischöfe sowohl die geistliche als auch die weltliche Macht ausübten. Gleichzeitig wurde Neisse Residenzort des so geschaffenen Fürstentums Neisse, das 1344 unter Bischof Preczlaw von Pogarell als ein Lehen der Krone Böhmen inkorporiert wurde, die ab 1526 die Habsburger innehatten.

Die bereits 1260 belegte bischöfliche Wasserburg war Mitte des 14. Jahrhunderts in die Stadtbefestigung einbezogen, die damals schon vier Tore aufwies: das Münsterberger, Breslauer, Zoll- und Brüdertor. Über die abgerundete südwestliche Seite des Rings verlief die Straßenverbindung von Wien nach Breslau, wodurch auch Neisse eine Bedeutung im Fernhandel erlangte. In und vor der Stadt entstanden zahlreiche Kirchen, Klöster und andere kirchliche Einrichtungen. Bereits 1239 hatte der Breslauer Bischof Thomas I. in Neisse den Orden der Kreuzherren mit dem doppelten roten Kreuz gegründet, der im Marienspital (Kreuzstift) in der Altstadt angesiedelt worden war. Die Pfarrschule bei St. Jakobus wurde 1366 erstmals erwähnt und 1418 zu einem Gymnasium erhoben. 1428, während der Belagerung durch die Hussiten, konnte sich die Stadt zwar behaupten, jedoch wurden die Vorstädte zerstört. Um diese Zeit hatte Neisse etwa 4500 Einwohner. 1477 wurde das Ottmachauer Kollegiatstift nach Neisse verlegt, wo es seinen Sitz zunächst im Johannesdom und ab 1650 in der Jakobuskirche hatte.

Neuzeit

Obwohl Neisse eine bischöfliche Stadt war, fand auch dort ab 1522 die Reformation Eingang. Unter Bischof Jakob von Salza wurde 1575 das Breslauer Priesterseminar nach Neisse verlegt, wo es bis 1655 verblieb. 1586 stiftete Bischof Andreas von Jerin ein Pädagogium für zwölf adlige Schüler. Unter Einbeziehung der Vorstädte bestanden 1596 in Neisse 36 Befestigungstürme (davon neun Tortürme) und Bastionen.

Erst unter Bischof Karl von Österreich wurde ab 1622 die Gegenreformation durchgeführt, mit der die Jesuiten beauftragt worden waren. 1624 gründeten die Jesuiten auf bischöfliche Anregung das Kolleg Carolinum, das sich zu einer bedeutenden Bildungsstätte entwickelte. Die von Bischof Karl von Österreich beabsichtigte Gründung einer Universität und eines Konvikts konnte wegen dessen Tod 1624 nicht mehr realisiert werden. Bis heute prägen die nach 1650 entstandenen barocken Kirchen und Klosterbauten das Stadtbild, dessentwegen Neisse den Beinamen „Schlesisches Rom“ erhielt.

Im Dreißigjährigen Krieg wurde Neisse 1621 vom Markgrafen Johann Georg, 1632 von den Sachsen und 1642 von den Schweden unter Torstensson besetzt. 1633 wütete die Pest. Durch den nachfolgenden Neubau von Festungsanlagen nach dem niederländischen System, dem die Vorstädte geopfert wurden, wurde das Stadtbild grundlegend verändert. 1729 errichtete Bischof Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg eine neue Bischofsresidenz sowie ein Zentralhospital.

Von wirtschaftlicher Bedeutung waren der Garn- und Leinenhandel sowie der Handel mit österreichischen und ungarischen Weinen, der mit bischöflichen Verordnungen 1552 und 1556 geregelt wurde. Da die Stadt hierfür das Stapelrecht besaß, wurden auf dem Oberring große Weinkeller errichtet. Ebenso erfolgreich wurde jahrhundertelang Neisser Konfekt, eine Pfefferkuchenspezialität, hergestellt. Bedeutung erlangte auch das Goldschmiedehandwerk.

Nach dem Ersten Schlesischen Krieg 1742 fiel Neisse mit dem größten Teil Schlesiens an Preußen. Mit dem Frieden von Berlin wurde die Landesverfassung neu geregelt und eine Neuordnung der Verwaltung eingeleitet, wobei die Befugnisse der bisherigen bischöflichen Regierung fast vollkommen eingeschränkt wurden. Auf dem linken Ufer gegenüber der Altstadt wurde die Zitadelle Fort Preußen errichtet sowie die nach König Friedrich II. benannte Friedrichsstadt, in der u. a. die Garnison untergebracht wurde.

1769 fanden in Neisse diplomatische Verhandlungen zwischen dem österreichischen Kaiser Joseph II. und dem preußischen König Friedrich II. statt. Das Treffen wurde 1857 von Adolph Menzel 1857 in seinem Historiengemälde Begegnung Friedrichs II. mit Kaiser Joseph II. in Neisse im Jahre 1769 dargestellt. Während der Vierten Koalitionskrieges wurde die Festung Neisse vom 23. Februar 1807 bis zum 16. Juni 1807 belagert. Sie konnte unter dem Kommando des Festungskommandanten Georg von Steensen erfolgreich gehalten werden. Danach kapitulierte die französische Besatzung von General Vandamme.

Die preußischen Reformen brachten 1809 die Einführung der Städteordnung und im darauffolgenden Jahr die Säkularisation des preußischen Teils des Fürstentums Neisse. Damit hörte die Herrschaft der Breslauer Bischöfe in Neisse und im preußischen Teil des Fürstentums auf. Das Kollegiatstift und die Klöster wurden aufgelöst und das Kirchengut enteignet, in Staatsbesitz überführt bzw. teilweise verschleudert. Das gleiche Schicksal widerfuhr den wertvollen Bibliotheken. 1815 wurde der Landkreis Neisse errichtet, der ein Jahr später vom Regierungsbezirk Breslau zum Regierungsbezirk Oppeln umgegliedert wurde.[2] Seither wird Neisse zu Oberschlesien gerechnet.

Ab dem 19. Jahrhundert erlangte die Gardinen- und Spitzenherstellung wirtschaftliche Bedeutung. 1830 entstanden u. a. Fabriken für landwirtschaftliche Maschinen. 1842 wurde in Neisse die Kongregation der Grauen Schwestern von der hl. Elisabeth gegründet, die sich der Pflege Kranker widmet. 1848 erhielt Neisse Eisenbahnanschluss nach Brieg. Weitere Verbindungen folgten 1874 nach Kamenz, 1875 nach Ziegenhals, ab 1876 mit Abzweig nach Neustadt und 1887 nach Oppeln. Ab 1912 verkehrte die Kreisbahn nach Steinau und Weidenau.

Das Stadttheater wurde am 14. Oktober 1852 eröffnet. Bis 1926 gastierten hauptsächlich Wanderbühnen, ab 1926 wurde es zu einem Haus mit festem Ensemble in den Sparten Schauspiel, Oper und Operette umstrukturiert. 1932 gehörte es mit jährlich 2,65 Besuchen je Einwohner zu den theaterfreudigsten Spielorten im damaligen Deutschen Reich.[3] Namhafte Mimen standen über die Jahre im Engagement, wie Albert Bauer, Elfie Dugal, Wolfried Lier, Georg Molenar, Henry Vahl, Bruno Vahl-Berg, Otto Zedler oder der Regisseur Erich Freund. In den letzten Kriegswochen wurde durch einen Brand das Innere vollständig zerstört; in den 1950er Jahren erfolgte ein Wiederaufbau als Dom Kulturny – auch heute kultureller Mittelpunkt der Stadt.[4]

20. Jahrhundert

Bereits ab 1877 waren mit der Schleifung des inneren Festungsgürtels neue Wohnviertel entstanden. Am Anfang des 20. Jahrhunderts hatte Neiße zwei evangelische Kirchen, sieben katholische Kirchen, eine Synagoge, ein Gymnasium, eine Realschule, eine Militär-Fachschule, ein fürstbischöfliches Knabenseminar und eine landwirtschaftliche Winterschule.[5] 1910 wurden die südlich gelegenen Vororte Mittel und Nieder Neuland eingemeindet, und am 1. Juli 1911 wurde Neisse ein selbstständiger Stadtkreis.[6]

Vor dem Ersten Weltkrieg wurden in Neisse die katholisch geprägten Vereinigungen Quickborn und Volkshochschule Heimgarten gegründet.

Nach dem Ersten Weltkrieg entstanden nach starkem Zustroms von Flüchtlingen aus Ostoberschlesien neue Wohnviertel. 1921 wurde die Gemeinde Ober Neuland mit dem Missionshaus Heiligkreuz eingemeindet.

Bei den Reichstagswahlen war bis 1933 die Zentrumspartei stärkste Partei im Stadtkreis Neisse.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Neisse zur Festung erklärt. Am 14. März 1945 begann der Kampf um Neisse mit Artilleriefeuer. Es folgten Bombardierungen und Bordwaffenbeschuss. Am 23. März war die Innenstadt zu 80 % zerstört. Betroffen waren vor allem die Häuser am Ring sowie die Häuserzeilen entlang der Hauptstraßen, darunter das Fleischerdenkmal. Das Gymnasium und die St. Jakobuskirche waren ausgebrannt, der Rathausturm eingefallen. Die Bevölkerung hatte die Stadt verlassen.

Generalfeldmarschall Ferdinand Schörner verurteilte am 22. März 1945 den Kommandanten der Festung Neisse, Oberst Georg Sparre, und dessen vermeintlichen Stellvertreter ohne Verfahren zum Tode, weil sie die Festung der Roten Armee fast kampflos überlassen hätten.[7] Die Urteile wurden nicht vollstreckt.[8]

Am 24. März 1945 nahm die Rote Armee Neisse ein.

Nach dem Zweiten Weltkrieg

Die Sowjetunion unterstellte Neisse im Frühjahr 1945 wie fast ganz Schlesien der Verwaltung der Volksrepublik Polen. Die Stadt erhielt den Namen Nysa. Ein Teil der geflohenen Einwohner war in die Stadt, die weitere Schäden durch Brandstiftungen erlitten hatte, zurückgekehrt. Im Dezember 1945 befanden sich in der Stadt etwa 8700 Deutsche sowie rund 5000 polnische Migranten. Letztere kamen zum Teil aus gegen Kriegsende an die Sowjetunion gefallenen Gebieten östlich der Curzon-Linie, wo sie der polnischen Minderheit angehört hatten.

Ein katholischer Priester beschrieb im April 1946 die Lage so:

„Nach dem Waffenstillstand gestatte man uns endlich die Rückkehr nach Neiße. Wir hatten unterwegs viel über die Stadt gehört. Was wir aber sahen, übertraf unsere schlimmsten Befürchtungen. Wir waren die ersten Priester, die in diese tote, ausgebrannte und inzwischen gänzlich entvölkerte Stadt zurückkehrten. Unsere erste Arbeit war es, die Leichen der mißbrauchten Schwestern zu begraben. Ihre Zahl war auf über dreißig gestiegen. Im benachbarten Franziskanerkloster waren der hochw. P. Guardian und fünf Laienbrüder ermordet worden.“[9]

Anfang Juni 1946 wurden die eingesessenen Einwohner nahezu vollständig aus Neisse vertrieben. Die verbliebene deutsche Minderheit wurde erst nach der politischen Wende in Polen von 1989/90 anerkannt. Bei der Volkszählung von 2002 wurden nur mehr 98 Personen (0,2 % der Einwohnerzahl) mit deutscher Nationalität gezählt. Heute ist Nysa ein bedeutendes Wirtschafts- und Kulturzentrum.[10]

Juden in Neisse

Die Anwesenheit von Juden in Neisse ist erstmals 1319 bezeugt. 1327 begnadigte der Breslauer Bischof Nanker einen verurteilten Juden. 1349 wurden die örtlichen Juden Opfer eines schweren Pestpogroms, 1361 kam es zu einem neuen Pogrom aufgrund von Anschuldigungen wegen Hostienschändung. 1410 wurde eine Holzsynagoge errichtet, 1423 ein jüdischer Friedhof. 1526 kamen die schlesischen Juden in den Herrschaftsbereich des Deutschen Reiches. Die größte Mitgliederanzahl erreichte die jüdische Gemeinde Neisse im Jahr 1861 mit 464 Personen. 1892 wurde eine neue Synagoge aus Backstein errichtet, die ein älteres Gebäude ersetzte. 1933 lebten noch 220 Juden in der Stadt. Das Ende der deutschsprachigen jüdischen Gemeinde kam mit den Novemberpogromen am 9. November 1938, in der die Synagoge geschändet, jedoch nicht angezündet wurde, und Dutzende von jüdischen Geschäften und Haushalten von SA-Truppen demoliert wurden. Die 93 noch verbliebenen Juden wurden im Juli 1942 ins KZ Auschwitz deportiert. 1943 wurde der jüdische Friedhof von der Gestapo beschlagnahmt, und die Synagoge wurde zerstört.[11]

Demographie

| Jahr | Einwohner | Anmerkungen |

|---|---|---|

| 1756 | 5284 | meist Katholiken[12] |

| 1766 | 4426 | [12] |

| 1776 | 4512 | [12] |

| 1780 | 4369 | [12] |

| 1782 | 5657 | [12] |

| 1783 | 4584 | [12] |

| 1784 | 4550 | ohne die Garnison[12] |

| 1816 | 7219 | [13] |

| 1825 | 10.398 | darunter 1754 Evangelische, 8429 Katholiken und 215 Juden[14] |

| 1840 | 11.086 | davon 1969 Evangelische, 8839 Katholiken und 278 Juden[15] |

| 1852 | 16.672 | [16] |

| 1855 | 12.346 | Zivileinwohner[17] |

| 1861 | 12.760 | Zivileinwohner, davon 2133 Evangelische, 10.163 Katholiken, 464 Juden[17] |

| 1867 | 19.660 | am 3. Dezember[18] |

| 1871 | 19.376 | darunter 3700 Evangelische und 500 Juden (4075 Militärpersonen);[19] nach anderen Angaben 19.367 Einwohner (am 1. Dezember), davon 3379 Evangelische, 15.545 Katholiken, zehn sonstige Christen, 433 Juden[18] |

| 1880 | 20.507 | [20] |

| 1885 | 21.837 | [20] |

| 1890 | 22.444 | darunter 4960 Evangelische, 17.134 Katholiken und 342 Juden[20] |

| 1905 | 25.394 | mit der Garnison (ein Infanterieregiment N. 23, eine Abteilung Feldartillerie Nr. 21, ein Bataillon Fußartillerie Nr. 6, ein Pionierbataillon Nr. 6), davon 5035 Evangelische, 20.090 Katholiken und 269 Juden[5] |

| 1910 | 30.442 | am 1. Dezember, mit der Garnison (3977 Mann), davon 5088 Evangelische, 24.798 Katholiken, ca. 230 Juden, 49 Sonstige (29.173 mit deutscher, 1000 mit polnischer Muttersprache, 216 Einwohner sprechen Deutsch und eine andere Sprache);[21] nach anderen Angaben ohne das Militär

25.938 Einwohner[22] |

| 1919 | 29.415 | [20] |

| 1925 | 32.604 | darunter 4929 Evangelische, 27.259 Katholiken, 34 sonstige Christen und 216 Juden[20] |

| 1933 | 35.037 | darunter 5079 Evangelische, 29.556 Katholiken, sieben sonstige Christen und 222 Juden[20] |

| 1939 | 35.433 | darunter 5013 Evangelische, 29.757 Katholiken, 41 sonstige Christen und 94 Juden[20] |

| Jahr | 1975 | 1983 | 1995 | 2000 | 2005 | 2016 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Einwohner | 37.300 | 43.500 | 48.899 | 48.234 | 47.545 | 44.474 |

Sehenswürdigkeiten

- In der Schedelschen Weltchronik von 1493 ist Schlesien mit den Veduten von Breslau und Neisse vertreten, den beiden ersten Stadtansichten des Landes überhaupt.

- Die gotische St.-Jakobus-Kirche wurde am Platz einer Vorgängerkirche von 1198 in den Jahren von 1401 bis 1430 als dreischiffige Hallenkirche erbaut und mehrfach erweitert. Neben der großen Kirche befindet sich der freistehende unvollendete Glockenturm von 1474 bis 1516, in dem die Matthias-Glocke von 1498 hängt. Im Innern der ehemaligen Kathedrale befinden sich die Gräber von sieben Breslauer Bischöfen. Die Freskenmalerei der Dreifaltigkeitskapelle schuf 1753 Felix Anton Scheffler. Die Instandsetzung des Kirchendaches und der Bausubstanz erfolgte wenige Jahre nach Kriegsende. Es war eine Gemeinschaftsleistung der deutschen Restbevölkerung und der polnischen Neubürger.

- Im Glockenturm der St.-Jacobus-Kirche befindet sich eine Schatzkammer mit kirchlichen Geräten. Gezeigt werden kostbare liturgische Geräte, die während des Zweiten Weltkriegs auf Veranlassung des letzten deutschen Pfarrers Prälat Dr. Wawra eingemauert worden waren und nur zufällig wiedergefunden wurden. Die Einrichtung der Schatzkammer wurde durch großzügige Geldspenden in Höhe von 230.000 Euro aus Deutschland möglich.[24]

- Die evangelisch-lutherische Christuskirche wird als Sankt-Barbara-Kirche erstmals 1341 erwähnt.

- Der Breslauer Turm ist Bestandteil der mittelalterlichen Stadtmauern.

- Das Kämmereigebäude entstand zwischen 1602 und 1604 im Stil der Spätrenaissance durch die Initiative von Bischof Johann VI. von Sitsch. Zuvor stand auf dem Gelände des Gebäudes eine kleine Markthalle, welche 24 Stände beherbergte. Im Kämmereigebäude war die Verwaltung des Fürstentums Neisse untergebracht. Während der Napoleonischen Kriege wurde das Gebäude 1807 zerstört und erst 1890 wieder aufgebaut. Nach dem Einmarsch der Roten Armee im Jahr 1945, wurde das Gebäude geplündert und in Brand gesteckt. Der eingestürzte Schaugiebel wurde nach dem Krieg in seiner Kubatur rekonstruiert, so dass die städtische Bibliothek in das Gebäude einziehen konnte. 2011 erfolgte eine Rekonstruktion des Zierrats und es Figurenschmucks der Fassade in Anlehnung an den Vorkriegszustand.[25]

- Die St.-Peter-und-Paul-Kirche wurde von 1720 bis 1730 als Stiftskirche der Kreuzherren mit dem doppelten roten Kreuz vom Hofbaumeister Michael Klein und nach dessen Tod von seinem Nachfolger Felix Anton Hammerschmidt nach dem Vorbild von St. Nikolaus auf der Prager Kleinseite vollendet. Die Fresken schufen die Brüder Christoph Thomas und Felix Anton Scheffler.[26] Die Kirche besitzt eine reiche Barockausstattung mit zahlreichen Gemälden von Christian Philipp Bentum und Johann Melchior Brandeis.

- Der barocke Schöne Brunnen wurde 1686 von Wilhelm Helleweg geschaffen. 1942 wurde das Brunnengitter zum Schutz vor Kriegszerstörungen abmontiert und eingelagert, nach Kriegsende 1946 gestohlen. Nach dem Wiederauffinden konnte er nach der Restaurierung 1969 wieder aufgestellt werden. Im Jahr 2000 bekam der Brunnen wieder seine goldene Bekrönung aufgesetzt.

- St.-Annen-Jesuitenkolleg ein Barockbau von 1709

- Zweitürmige, ehemalige Jesuitenkirche St. Marien, ein Barockbau von 1688 bis 1692

- Dominikuskirche in der Friedrichstadt

- Das barocke Gymnasium Carolinum von 1722 bis 1725

- Palast der Breslauer Bischöfe von 1722 bis 1725

- Jerusalemer Friedhof mit Friedhofskirche Zum Heiligen Kreuz und dem Grabmal von Joseph von Eichendorff

- Garnisonsfriedhof

- Festungsanlage Fort Preußen von 1744

- Rathausturm: Dieses Kennzeichen der Neisser Altstadt wurde in moderner Form wiederaufgebaut.

- Münsterberger Turm

- Brunnen mit Blick zum Ring und dem wiederaufgebauten Rathausturm.

- Der Ring

- Festung Neisse

- Das Grab von Joseph Eichendorff auf dem Jerusalemer Friedhof

- Der Schöne Brunnen

Wappen

Städtepartnerschaften

- Lüdinghausen (Nordrhein-Westfalen) seit 1993

- Ingelheim am Rhein (Rheinland-Pfalz)

- Jeseník (Tschechien)

- Šumperk (Tschechien)

- Kolomyja (Ukraine)

- Baltijsk (Oblast Kaliningrad)

Persönlichkeiten

Söhne und Töchter der Stadt

- Eberhard von Neisse (um 1250–1326), Bischof des Ermlands

- Michael Czacheritz (1420–1489), Propst des Augustiner-Chorherrenstifts Glatz

- Johannes Unglaube (um 1445 – um 1520), Propst und Meister am Kreuzherrenstift zu Neisse

- Dominicus Sleupner (um 1483–1547), evangelischer Theologe und Reformator

- Michael Weiße (1488–1534), Geistlicher der Unität der Böhmischen Brüder, Kirchenlieddichter und -komponist

- Valentin Krautwald (um 1490–1545), Theologe und Humanist

- Martin Helwig (1516–1574), Geograph und Pädagoge, Entwurf der ersten Landkarte von Schlesien

- Kaspar von Logau (1524–1574), Bischof

- Adam Weisskopf (1533–1605), Titularbischof von Nicopolis und Weihbischof in Breslau

- Johannes Ferinarius (1534–1602), Pädagoge und lutherischer Theologe

- Martin Kohlsdorf (um 1585–1624), Titularbischof von Nicopolis und Weihbischof in Breslau

- Karl Franz Neander von Petersheide (1626–1693), Titularbischof von Nicopolis und Weihbischof in Breslau

- Johannes Hancke SJ, (1644–1713), Professor für Theologie und Mathematik

- Dominicus Geyer (1662–1726), Abt des Zisterzienserklosters Grüssau

- Johann Georg Carl von Hannig (~1709/10–1784), österreichischer Feldmarschallleutnant

- Konstantin Haschke (1717–1778), schlesischer Zisterzienser und Abt der vereinigten Klöster Heinrichau und Zirc

- August Gottfried Wilhelm Andreae (1757–1830), Kriegs- und Domänenrat

- August Wilhelm von Neumann-Cosel (1786–1865), preußischer General der Infanterie, 1841–48 Chef des Militärkabinetts

- Karl von Byla (1806–1852), Verwaltungsjurist, Landrat des preußischen Kreises Nordhausen

- Friedrich von Sallet (1812–1843), Lyriker und Essayist

- Friedrich Wilhelm Held (1813–1872), Journalist, Zeitschriftenherausgeber, Schriftsteller und Politiker

- Theodor Paur (1815–1892), Historiker, Philologe und Abgeordneter

- Theodor Jacobi (1816–1848), Philologe und Hochschullehrer

- Hugo von Thile (1817–1894), General der Infanterie

- Rudolf von Krosigk (1817–1874), preußischer Generalleutnant

- Max Ernst Wichura (1817–1866), Botaniker

- Maria Merkert (1817–1872), Mitbegründerin der Kongregation der Schwestern von der Hl. Elisabeth; 2007 seliggesprochen

- Theodor Poleck (1821–1906), Chemiker und Pharmazeut

- David August Rosenthal (1821–1875), Arzt, Publizist und Schriftsteller; jüdischer Konvertit zum katholischen Glauben

- Wilhelm von der Osten (1824–1895), preußischer Generalleutnant und Divisionskommandeur

- Carl Faust (1825–1892), preußischer Militärmusiker und Komponist

- Emanuel Hoffmann (1825–1900), klassischer Philologe

- Emil Hermann Konstantin Wilhelmi (1826–1900), preußischer Generalmajor und Kommandant der Festung Torgau

- Emanuel Oskar Deutsch (1831–1872), Orientalist

- Heinrich Fiedler (1833–1899), Geologe, Mineraloge und Pädagoge

- Hermann Herlitz (1834–1920), evangelischer Pastor

- Arthur König (1843–1921), katholischer Theologe

- Walter von Gersdorff (1848–1929), preußischer Generalleutnant und Kommandant von Magdeburg

- Viktor von Kronhelm (1854–1910), preußischer Generalmajor

- Arnold von Winckler (1856–1937), preußischer General

- Günther von Pannewitz (1857–1936), General der Infanterie

- Thaddäus von Jarotzky (1858–1938), preußischer Generalleutnant

- Curt von Morgen (1858–1928), preußischer General der Infanterie und Forschungsreisender

- Johannes von Busse (1862–1936), preußischer Generalleutnant

- Martin Freund (1863–1920), Chemiker

- Richard von Berendt (1865–1953), deutscher General der Artillerie, Befehlshaber des Gruppenkommandos 1

- Hans von Tresckow (1866–1934), Kriminalbeamter

- Paul Schwarz (1867–1938), Orientalist und Hochschullehrer

- Kurt Bloch (1871–1915), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker

- Hans Hellmann (1873–1900), Offizier der Kaiserlichen Marine

- Karl-Anton Schulte (1873–1948), Jurist und Politiker (Deutsche Zentrumspartei)

- Alfred von Randow (1879–1958), Offizier und Freikorpsführer

- Sigismund Freyer (* 1881–19??), deutscher Springreiter und Offizier

- Otto Feige (1882–1951), Admiral der Kriegsmarine

- Carl Hoffmann (1885–1947), Kameramann und Regisseur

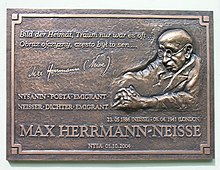

- Max Herrmann-Neiße (1886–1941), Lyriker, Erzähler, Essayist und Dramatiker

- Hans Schmidt (1886–1942), Politiker (SPD), Mitglied im preußischen Staatsrat

- Paul Haupt (1887–1964), deutscher Politiker (NSDAP), von 1936 bis 1945 Bürgermeister von Neuwied

- Albrecht Brand (1888–1969), Generalleutnant

- Franz Jung (1888–1963), Erzähler, Essayist, Journalist, Dramatiker und sozialistischer Politiker

- Werner Schulemann (1888–1975), Pharmakologe

- Günther Schulemann (1889–1964), römisch-katholischer Theologe und Professor für Philosophie

- Karl Schodrok (1890–1978), Schriftsteller, Publizist

- Karl Hoffmann (1891–1969), Jurist

- Max Hodann (1894–1946), Arzt, Eugeniker und Sexualreformer

- Walter Schramm (1895–1966), Theaterregisseur und DEFA-Filmschauspieler

- Hertha Sponer (1895–1968), Physikerin

- Rudolf Nissen (1896–1981), Chirurg

- Rudolf Fränkel (1901–1974), Architekt und Hochschullehrer

- Joachim Hein (1901–1987), Arzt und Hochschullehrer

- Karl Georg Saebisch (1903–1984), Schauspieler

- Emanuel Sperner (1905–1980), Mathematiker

- Hans-Joachim Caesar (1905–1990), Bankenjurist

- Johannes Binkowski (1908–1996), Publizist, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, Statthalter des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem.

- Bernhard Grzimek (1909–1987), Tierarzt, Zoodirektor und Naturschützer

- Margot Zech-Weymann (1911–2004), Architektin

- Konrad Bloch (1912–2000), Biochemiker und Nobelpreisträger

- Bernhard Binkowski (1912–2002), Musikpädagoge

- Cläre Barwitzky (1913–1989), Seelsorgehelferin, Gerechte unter den Völkern

- Hans Karl Adam (1915–2000), Fernsehkoch

- Maria Paschalis Jahn (1916–1945), Ordensschwester, Selige

- Hans Hartwig (1917–2012), Komponist, Dirigent und Violinist

- Heinrich Theissing (1917–1988), Weihbischof in Berlin, apostolischer Administrator in Schwerin

- Dieter Wachweger (* 1919), Jurist

- Ottmar Knacke (1920–2004), Metallurg, Rektor der RWTH Aachen

- Hans Guido Mutke (1921–2004), Jagdflieger, Verkehrspilot und Arzt

- Lothar Quinte (1923–2000), Maler

- Rudolf Langer (1923–2007), Lyriker und Erzähler

- Hans Kubis (1924–1991), General

- Heinrich Jarczyk (* 1925), Biologe und Maler

- Klaus Groh (* 1936), Künstler und Autor

- Peter Horst Neumann (1936–2009), Lyriker, Essayist und Literaturwissenschaftler

- Stefan Knobloch (* 1937), römisch-katholischer Theologe

- Bernhard Walke (* 1940), Pionier der Mobilkommunikation

- Norbert Kruse (* 1942), Germanist

- Henning Wiesner (* 1944), Tierarzt, ehemals Zoodirektor in München

- Zygmunt Kukla (1948–2016), Fußballspieler

- Ryszard Zawadzki (* 1951), Abgeordneter des Sejm

- Roman Wójcicki (* 1958), Fußballspieler und -trainer

- Ewa Wiśnierska-Cieślewicz (* 1971), Gleitschirmpilotin

Weitere mit der Stadt verbundene Persönlichkeiten

- Christoph Kirmeser (* um 1550), Rektor der Neisser Pfarrschule

- Christoph Scheiner (1573–1650), Rektor des Jesuitenkollegs, Astronom, Mitentdecker der Sonnenflecken

- Karl von Österreich (1590–1624), Fürstbischof von Breslau sowie Hochmeister des Deutschen Ordens

- Johann Brunetti (1646–1703), Titularbischof von Lacedaemonia und Weihbischof in Breslau sowie von 1700 bis 1703 Regierungspräsident des bischöflichen Fürstentums Neisse

- Joachim Christian von Tresckow (1698–1762), Festungskommandant von Neisse von 1747 bis 1762

- Eugen von Raumer (1758–1832), preußischer Generalleutnant und Festungskommandant von Neisse 1806 bis 1815

- Karl Söffner (1773–1837), Vizedirektor beim Fürstentumsgericht in Neisse und Präses der Oberhofspitalkommission

- Aloysia von Eichendorff (1792–1855), Ehefrau des Joseph von Eichendorffs

- Joseph Freiherr von Eichendorff (1788–1857), Dichter der Romantik

- Johann von Grant (1710–1764), Festungskommandant von Neisse von 1762 bis 1764

- Rudolf von Neumann-Cosel (1822–1888), preußischer Generalmajor und Ehrenbürger von Neisse

- Bernhard Strehler (1872–1945), Mitbegründer der Quickborn-Bewegung

- Klemens Neumann (1873–1928), Mitbegründer der Quickborn-Bewegung, Hrsg. des Liederbuches Der Spielmann

- Charles de Gaulle (1890–1970), französischer General und Staatsmann; im Ersten Weltkrieg Kriegsgefangener in der Festung Neisse

- Nini Dombrowski (1899–1960), Musikpädagogin, Mitherausgeberin des Liederbuches Der Spielmann

- Otto Zirnbauer (1903–1970), Bildhauer, von 1925 bis 1928 in den Ostdeutschen Werkstätten/Neisse tätig[27]

- Peter Jaskola (* 1952), polnischer katholischer Priester und Professor der Theologie am Priesterseminar Nysa[28]

Gemeinde

Die Stadt-und-Land-Gemeinde (gmina miejsko-wiejska) Nysa zählt auf einer Fläche von 217,6 km² rund 57.500 Einwohner und gliedert sich neben dem gleichnamigen Hauptort in 26 Dörfer.

Literatur

- Karl August Müller: Vaterländische Bilder, oder Geschichte und Beschreibung sämmtlicher Burgen und Ritterschlösser Schlesiens beider Antheile und der Grafschaft Glatz. Zweite Auflage, Glogau 1844, S. 142–143.

- Johann Georg Knie: Neiße. In: Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuß. Provinz Schlesien. 2. Auflage, Breslau 1845, S. 879–882.

- Ferdinand Minsberg: Geschichtliche Darstellung der merkwürdigsten Ereignisse in der Fürstenthums Stadt Neisse. Neisse 1834 (Digitalisat).

- Paur: Die Geschichte von Neisse in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. In: Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens (Richard Roepell, Hrsg.). Jahrgang 1856, Heft 1, Breslau 1856, S. 95–129..

- August Kastner: Geschichte der Stadt Neisse mit besonderer Berücksichtigung des kirchlichen Lebens in der Stadt und des Fürstenthums Neisse. Teil I, Band 3, Neisse 1866 (Digitalisat).

- Hugo Weczerka (Hrsg.): Neisse. Handbuch der historischen Stätten. Band: Schlesien (= Kröners Taschenausgabe. Band 316). Kröner, Stuttgart 1977, ISBN 3-520-31601-3, S. 331–338.

- Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen: Schlesien. München/Berlin 2005, ISBN 3-422-03109-X, S. 669–679.

- Bernhard W. Scholz: Das geistliche Fürstentum Neisse. Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien 2011, ISBN 978-3-412-20628-4.

- Lothar Biller: Neiße, Ottmachau und Patschkau. Die Städte am Mittellauf der Glatzer Neiße. H. & M. Marcus, Breslau 1932, Digitalisat.

- Ferdinand Minsberg, Geschichtliche Darstellung der merkwürdigsten Ereignisse in der Fürstenthums Stadt Neisse, Digitalisat.

Weblinks

Einzelnachweise

- territorial.de: Neugliederung der Provinz Schlesien

- www.territorial.de: Landkreis Neisse

- Gabriela Dziedzic, Universität Breslau: Blick in die Geschichte: Das alte Neisser Stadttheater. o.O., o.J.

- Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung: Alte Innenansicht des Stadttheaters

- Meyers Großes Konversations-Lexikon. 6. Auflage, Band 14, Leipzig und Wien 1908, S. 502–503.

- www.territorial.de: Stadtkreis Neisse

- Generaloberst Sigfrid Henrici hatte noch als OB der 1. Panzerarmee kriegsgerichtlich klären lassen, dass Sparre nach schweren Herzinfarkt im Lazarett lag und später ambulant behandelt werden musste, somit schuldlos war. Schörner bestand auf sofortiger Erschießung, obwohl Henrici unter Darlegung obigen Sachverhalts interveniert hatte. GdI Friedrich Schulz als OB der 17. Armee untersagte die Exekution, und erst unter dem Eindruck einer erneuten Gegendarstellung von Henrici, von Schulz unterstützt, verzichtete Schörner auf die Befolgung des Befehls.

- Anmerkung: Schörner kehrte im Januar 1955 aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft nach Deutschland zurück. Am 31. August 1956 erhob die Staatsanwaltschaft München Anklage wegen Totschlags und versuchten Totschlags.

- National Endowment for the Humanities: Ohio Waisenfreund. [volume] (Pomeroy, O. [Ohio]) 1874–1953, April 20, 1946, Ausgabe der 'Wanderer', Image 5. 20. April 1946, ISSN 2641-0109 (loc.gov [abgerufen am 2. Januar 2021]).

- Franz Christian Jarczyk: Neisse. Bergstadtverlag Korn 1994, ISBN 3-87057-196-9

- Virtual Shtetl: History

- Friedrich Gottlob Leonhardi: Erdbeschreibung der preussischen Monarchie, Band 3, Teil 1, Halle 1792, S. 124–129, insbesondere S. 127.

- Alexander August Mützell und Leopold Krug: Neues topographisch-statistisch-geographisches Wörterbuch des preussischen Staats. Band 3: Kr–O, Halle 1822, S. 257, Ziffer 381.

- Johann Georg Knie: Alphabethisch-Statistisch-Topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuß. Provinz Schlesien, mit Einschluß des jetzt ganz zur Provinz gehörenden Markgrafthums Ober-Lausitz und der Grafschaft Glatz; nebst beigefügter Nachweisung von der Eintheilung des Landes nach den verschiedenen Zweigen der Civil-Verwaltung. Breslau 1830, S. 976–978.

- Johann Georg Knie: Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preusz. Provinz Schlesien. 2. Auflage, Breslau 1845, S. 879–882.

- Kraatz: Topographisch-statistisches Handbuch des Preußischen Staats. Berlin 1856, S. 413.

- Felix Triest: Topographisches Handbuch von Oberschlesien, Wilh. Gottl. Korn, Breslau 1865, S. 965, Ziffer 1.

- Königliches Statistisches Bureau: Die Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Schlesien und ihre Bevölkerung. Nach den Urmaterialien der allgemeinen Volkszählung vom 1. Dezember 1871. Berlin 1874, S. 398–399, Ziffer 1.

- Gustav Neumann: Geographie des Preußischen Staats. 2. Auflage, Band 2, Berlin 1874, S. 183–185, Ziffer 15.

- Michael Rademacher: Neisse. Online-Material zur Dissertation, Osnabrück 2006. In: treemagic.org.

- Königlich Preußisches Statistisches Landesamt: Gemeindelexikon der Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln. Auf Grund der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlicher Quellen. Heft VI: Regierungsbezirk Oppeln, S. 44–45, Stadtkreis Neisse.

- gemeindeverzeichnis.de

- 1975: Heinz Rudolf Fritsche: Schlesien Wegweiser. Bechtermünz Verlag, Augsburg 1996 – 1983: Encyklopedia Powszechna PWN – 1995, 2000, 2005: Link (Memento vom 16. Februar 2008 im Internet Archive)

- Bericht der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, Essen, Ortsteil Gladbeck über Dieter Thierse von Römhild am 11. Februar 2015

- Folklor Nyskiego Regionu – Zabytki In: interklasa.pl, abgerufen am 21. Juni 2017.

- Ludwig Petry, Josef Joachim Menzel (Hrsg.): Geschichte Schlesiens. Band 2, ISBN 3-7995-6342-3, S. 184, 186 und 193.

- Hermann Muthesius: Die Ostdeutschen Werkstätten in Neisse. In: Illustrirte Zeitung, Leipzig, 16. August 1928 mit Erwähnung Otto Zirnbauers sowie Abbildungen von ihm geschaffener Majoliken

- Franz-Josef Sehr: Professor aus Polen seit Jahrzehnten jährlich in Beselich. In: Jahrbuch für den Kreis Limburg-Weilburg 2020. Der Kreisausschuss des Landkreises Limburg-Weilburg, Limburg-Weilburg 2019, ISBN 3-927006-57-2, S. 223–228.

На других языках

- [de] Nysa

[en] Nysa, Poland

Nysa [ˈnɨsa] (listen) (German: Neisse or Neiße, Silesian: Nysa) is a town in southwestern Poland on the Eastern Neisse (Polish: Nysa Kłodzka) river, situated in the Opole Voivodeship. With 43,849 inhabitants (2019), it is the capital of Nysa County. It comprises the urban portion of the surrounding Gmina Nysa. Historically the town was part of Upper Silesia.[ru] Ныса (город)

Ны́са (польск. Nysa), Не́йсе (нем. Neisse) — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Нысский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 27,5 км². Население — 46 841 человек (на 2006 год).Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии