world.wikisort.org - France

Villeneuvette est une commune française située dans le département de l'Hérault, en région Occitanie. Sa manufacture de draps puis d'uniformes militaires à partir de 1803, y est implantée depuis le XVIIe siècle et son histoire se confond avec celle de la commune (dont le nom en occitan est : La Fatura). Créée en 1673 sous Louis XIV, la manufacture de Villeneuvette est déclarée manufacture royale en 1677 par Colbert.

Pour les articles homonymes, voir Villeneuve.

Ce village-usine donne un aperçu concret du volontarisme économique manifesté par le colbertisme (appellation souvent donnée au mercantilisme français). Classée en Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager depuis 1995 pour l'originalité et la qualité de son patrimoine, Villeneuvette comporte plusieurs constructions inscrites à l'inventaire des monuments historiques comme le porche d'entrée, la chapelle et l'aqueduc du « pont de l'Amour ». Plusieurs bâtiments encore existants donnent une idée de la qualité de l'environnement et du logement dont bénéficièrent les ouvriers tisserands et leurs familles dans cette « ville nouvelle » (d'où le nom de Villeneuvette, autrefois « Villeneuve-lez-Clermont ») construite de toutes pièces au XVIIe siècle. L'ancien réseau hydraulique qui alimentait la manufacture depuis Mourèze est partiellement conservé.

Villeneuvette est une commune rurale qui compte 69 habitants en 2019, après avoir connu un pic de population de 401 habitants en 1831. Ses habitants sont appelés les Villeneuvettois ou Villeneuvettoises.

Géographie

Communes limitrophes

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat méditerranéen franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat méditerranéen » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les hivers sont doux et les étés chauds, avec un ensoleillement important et des vents violents fréquents[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[1].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[4] complétée par des études régionales[5] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Octon », sur la commune d'Octon, mise en service en 1998[6]et qui se trouve à 9 km à vol d'oiseau[7],[Note 3], où la température moyenne annuelle est de 14,9 °C et la hauteur de précipitations de 942,8 mm pour la période 1981-2010[8]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Sete », sur la commune de Sète, mise en service en 1949 et à 33 km[9], la température moyenne annuelle évolue de 15 °C pour la période 1971-2000[10], à 15,4 °C pour 1981-2010[11], puis à 15,8 °C pour 1991-2020[12].

Milieux naturels et biodiversité

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 4]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats[14] :

- les « mines de Villeneuvette », d'une superficie de 255 ha, abritant d'importantes colonies de chauve-souris : Minioptère de Schreibers (transit), Vespertilion de Capaccini, Grands rhinolophes[15]

et un au titre de la directive oiseaux[14] :

- « le Salagou », d'une superficie de 12 794 ha, effectuant la transition entre la plaine languedocienne et les premiers contreforts de la montagne Noire et du Larzac. Outre l'aigle de Bonelli, trois autres espèces d'oiseaux ont également été prises en compte dans la délimitation de la ZPS, l'Outarde canepetière, le Blongios nain et le Busard cendré[16].

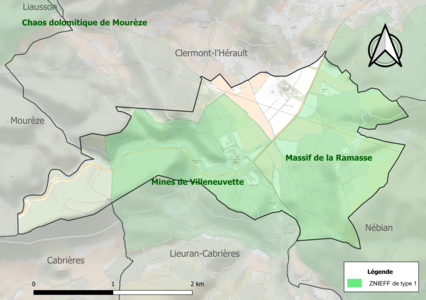

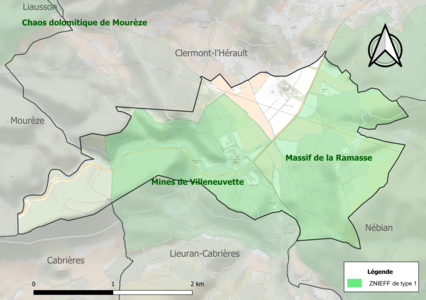

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Deux ZNIEFF de type 1[Note 5] sont recensées sur la commune[17] : le « massif de la Ramasse » (391 ha), couvrant 3 communes du département[18] et les « mines de Villeneuvette » (175 ha), couvrant 2 communes du département[19] et une ZNIEFF de type 2[Note 6],[17] : le « massif de Mourèze et la plaine agricole et garrigues de Péret » (8 126 ha), couvrant 13 communes du département[20].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Villeneuvette.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Villeneuvette est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 7],[21],[I 1],[22]. La commune est en outre hors attraction des villes[I 2],[I 3].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (76 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (76,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (65,2 %), cultures permanentes (23,8 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (10,8 %), zones agricoles hétérogènes (0,2 %)[23].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Villeneuvette est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses, et à un risque particulier : le risque de radon[24]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[25].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Dourbie. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982 et 2015[26],[24].

Villeneuvette est exposée au risque de feu de forêt. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été approuvé en juin 2013 et court jusqu'en 2022, où il doit être renouvelé. Les mesures individuelles de prévention contre les incendies sont précisées par deux arrêtés préfectoraux et s’appliquent dans les zones exposées aux incendies de forêt et à moins de 200 mètres de celles-ci. L’arrêté du réglemente l'emploi du feu en interdisant notamment d’apporter du feu, de fumer et de jeter des mégots de cigarette dans les espaces sensibles et sur les voies qui les traversent sous peine de sanctions. L'arrêté du rend le débroussaillement obligatoire, incombant au propriétaire ou ayant droit[Note 8],[27].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 67,9 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (59,3 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 50 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 50 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 85 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[28],[Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[29].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[30].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Villeneuvette est classée en zone 2, à savoir zone à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments[31].

Toponymie

La commune est connue sous la variante « Villenouvette »[32].

Histoire

La création

La manufacture de Villeneuvette est créée en 1673 sur l'initiative privée de Pierre Baille, marchand de Clermont-Lodève. Elle va connaître un essor favorable à partir de 1675, ce qui se traduit par de nouvelles constructions. Le [33], le site devient manufacture royale et s'étend progressivement sur le territoire des paroisses avoisinantes. Colbert accorde sa protection à l'entreprise en échange d'une réglementation stricte de la qualité des produits (fabrication de draps fins de couleurs vives). Dans la lignée du mouvement mercantiliste, les produits sont destinés à l'exportation et à faire pièce à la prépondérance anglo-hollandaise dans le commerce du textile aux pays du Levant et du bassin méditerranéen.

Le XVIIIe siècle

Après avoir cessé son activité en 1699, plusieurs propriétaires se succèdent : peu après 1725, sous Castanier d'Auriac, la manufacture emploie 800 personnes dont 300 résident à Villeneuvette. Le travail se faisant à la maison, chaque tisserand et sa famille disposent d'un logement propre dans lequel le métier est installé au rez-de-chaussée, et le logement à l'étage. La manufacture de Villeneuvette réalise alors 300 à 400 000 livres de chiffre d'affaires et expédie chaque année en direction du Levant 120 ballots de drap. Quarante-sept logements supplémentaires, des foulons, une teinturerie et des magasins sont construits. Un jardin à la française orné d'un buffet d'eau est aménagé. Pendant près de deux siècles la manufacture est considérée comme l'une des plus florissantes manufactures textiles de la région.

Mais les fréquents changements de propriétaires et la survenance de la période révolutionnaire provoquent le déclin du site. En 1793, la manufacture de Villeneuvette est achetée dans un état délabré par Denis Gayraud, qui entreprend sa remise en état.

Les XIXe et XXe siècles

À sa mort, Joseph Maistre, mari de l'une des trois nièces de Gayraud, héritières de l'entreprise, rachète la part de ses deux belles-sœurs. La manufacture désormais régie par Joseph, puis son fils Hercule Maistre, devient une sorte de modèle industriel, économique et social. Cependant la manufacture - qui a abandonné la production de draps fins de couleurs vives qui faisait son renom - devient dépendante des commandes publiques (draps d'habillement pour l'armée à partir de 1803, ainsi que d'ordres religieux, lycées ou équipement des wagons de chemin de fer). Poursuivant son activité jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, son site est inscrit depuis 2014 au titre des monuments historiques[34].

Parmi les personnalités les plus marquantes de ce village, outre Denis Gayraud, on peut citer dans cette dynastie :

- Joseph Maistre (1766-1843) ;

- Ses fils Hercule (1797-1858) et Fulcran Casimir (1799-1868), qui épousa Euphémie Delpon (1808-1843) ;

- Jules Maistre (1834-1909), fils de Casimir, industriel, écrivain, directeur de la manufacture ;

- Casimir Maistre, fils de Jules, né à Villeneuvette le , décédé à Montpellier le , géographe, explorateur en Afrique, puis directeur de la manufacture.

Bien entendu il s'agit là du patronat des XIXe et XXe siècles. Force est aussi de reconnaître qu'il existe d'autres personnalités importantes pour l'histoire de la manufacture, puisque celle-ci fut entièrement construite aux XVIIe et XVIIIe siècles par Pouget et Castanier d'Auriac sous l’impulsion d’une politique royale. C'est eux qui donnèrent au village son architecture classique, exemple tout à fait remarquable de cité idéale. Malheureusement, c’est une part réduite des archives concernant cette époque qui nous est parvenue, celle des XIXe et XXe siècles étant largement plus abondante.

Aux Maistre on doit les transformations du XIXe siècle, stigmates d'une marche en avant vers la modernité. Le fronton de la porte de la manufacture proclame : « Honneur au Travail. ». Une autre devise est visible (appartement privé) dans le grand escalier du pavillon de l'horloge de la maison des maîtres :《 Se coucher de bonne heure et se lever matin, c'est fortune, sagesse et santé. 》Les enfants travaillent dès l'âge de 12 ans, après avoir suivi une instruction scolaire sommaire à l'école payante de Villeneuvette. Enfants et adultes suivent des cours du soir. L'éducation est foncièrement chrétienne. Des services collectifs sont offerts : médecins, sapeurs-pompiers.

Si la manufacture fut prospère au temps des Lumières, l'époque de la révolution industrielle nous rappelle surtout le déclin inexorable des petites cités drapières du Languedoc face aux grands industriels du drap. Néanmoins, il est à noter que la manufacture de Villeneuvette fonctionna à plein régime durant la Première Guerre mondiale, s'étant spécialisée dans l'habillement des militaires depuis 1803.

Époque contemporaine

Parmi les personnalités récentes qui ont vécu à Villeneuvette :

- Guy Littaye, maire de 1984 à 1995, fut décorateur pour le cinéaste Claude Chabrol.

- Bernard Kohn, premier adjoint de 2001 à 2007, urbaniste et architecte, concepteur, entre autres, de la cité judiciaire de Clermont-Ferrand, du palais de justice de Montpellier et de stations Meteor de la ligne 14 à Paris. Il est le fondateur de l'association La Manufacture des Paysages.

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[35]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[36].

En 2019, la commune comptait 69 habitants[Note 9], en diminution de 1,43 % par rapport à 2013 (Hérault : +7,63 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Économie

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 4] | 7,1 % | 12,2 % | 5,3 % |

| Département[I 5] | 10,1 % | 11,9 % | 12 % |

| France entière[I 6] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 38 personnes, parmi lesquelles on compte 71,1 % d'actifs (65,8 % ayant un emploi et 5,3 % de chômeurs) et 28,9 % d'inactifs[Note 10],[I 4]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département.

La commune est hors attraction des villes[Carte 3],[I 7]. Elle compte 18 emplois en 2018, contre 32 en 2013 et 26 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 27, soit un indicateur de concentration d'emploi de 66,3 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 48,3 %[I 8].

Sur ces 27 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 13 travaillent dans la commune, soit 48 % des habitants[I 9]. Pour se rendre au travail, 81,5 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 7,4 % les transports en commun, 7,4 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 3,7 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 10].

Activités hors agriculture

12 établissements[Note 11] sont implantés à Villeneuvette au [I 11]. Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 58,3 % du nombre total d'établissements de la commune (7 sur les 12 entreprises implantées à Villeneuvette), contre 28 % au niveau départemental[I 12].

Agriculture

| 1988 | 2000 | 2010 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|

| Exploitations | 4 | 1 | 0 | 3 |

| SAU[Note 12] (ha) | 100 | 1 | 0 | 88 |

La commune est dans le « Soubergues », une petite région agricole occupant le nord-est du département de l'Hérault[39]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 13] sur la commune est la viticulture[Carte 4]. Trois exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune sont dénombrées lors du recensement agricole de 2020[Note 14] (quatre en 1988). La superficie agricole utilisée est de 88 ha[41],[Carte 5],[Carte 6].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Villeneuvette. L'édifice a été inscrit au titre des monuments historiques en 2014[42].

Personnalités liées à la commune

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[13].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Le débroussaillement s'applique notamment aux abords de constructions, chantiers, travaux ou installations sur une largeur de 50 mètres (selon un principe du droit des assurances, tout propriétaire est tenu d’assurer la protection de ses biens), et de 5 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[40].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Villeneuvette » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Hérault » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Villeneuvette » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Villeneuvette » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Hérault » (consulté le ).

Autres sources

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Octon - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Villeneuvette et Octon », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Octon - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Villeneuvette et Sète », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Sete - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Sete - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Sete - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- Réseau européen Natura 2000, ministère de la Transition écologique et solidaire.

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Villeneuvette », sur inpn.mnhn.fr (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9102007 - fiche descriptive », sur inpn.mnhn.fr (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9112002 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Villeneuvette », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « massif de la Ramasse » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « mines de Villeneuvette » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « massif de Mourèze et la plaine agricole et garrigues de Péret » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Villeneuvette », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Villeneuvette », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Claude Motte, Paroisses et communes de France : Dictionnaire d'histoire administrative et démographique : Hérault, Paris, Éditions du centre national de la recherche scientifique, , 490 p. (ISBN 2-222-04293-3), p. 481.

- Diffre, Suzanne., Villeneuvette, 1674-1954 : la Manufacture royale de Villeneuvette-en-Languedoc, Gignac, Bibliothèque 42, cop. 1998, 317 p. (ISBN 2-910096-10-6 et 9782910096106, OCLC 468071065, lire en ligne).

- (en) J. K. J. Thomson, Clermont de Lodève 1633-1789, , 520 p. (ISBN 978-0-521-54109-1, lire en ligne), p. 144.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Villeneuvette - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Eglise paroissiale Notre-Dame de l'Assomption », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Claude Alberge, « Villeneuvette : une manufacture en Bas-Languedoc », Études sur l’Hérault, no 3, , p. 17-42 (lire en ligne)

- Amis de Villeneuvette (Les), Villeneuvette, son histoire, son bâti : manufacture royale de draps de laine, 1674-1954, Villeneuvette, éd. Les amis de Villeneuvette, , 48 p.

- Rémy Bouteloup, « Les aménagements hydrauliques de la manufacture royale de Villeneuvette (Hérault) », Les moulins de l’Hérault, nos 21-25, s.d., p. 1-58

- Mentor Cooman (de), L'industrie de la laine : dans les régions de Lodève, Clermont l'Hérault -Villeneuvette, Nice, Bénévent Editions, , 362 p.

- Gustave Delpon, Villeneuvette, Clermont-L'Hérault, Impr. S. Léotard, , 40 p.

- Suzanne Diffre, Villeneuvette, 1674-1954 : la manufacture royale de Villeneuvette-en-Languedoc, Gignac, Bibliothèque 42, , 317 p.

- Jacques Thibert, « Villeneuvette », Bulletin du GREC, Groupe de recherches et d'études du Clermontais, no 25, , p. 6-20

- Michèle Rauzier, « Les archives de la manufacture de Villeneuvette en dépôt aux archives départementales de l'Hérault », Études héraultaises, Montpellier, Association Études sur l'Hérault, nos 1-2, , p. 69-71

Fonds d'archives

- Série : Délibérations du conseil municipal (1838-1925) [2 registes]. Fonds : Archives communales de Villeneuvette; Cote : 62 PUB. Villeneuvette : Mairie de Villeneuvette (lire en ligne).

Articles connexes

- Liste des communes de l'Hérault

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

- Villeneuvette sur le site de l'Insee

- Archives concernant Villeneuvette conservées par les Archives départementales de l'Hérault numérisées sur le site PierresVives

- Portail des communes de France

- Portail de l’Hérault

На других языках

[de] Villeneuvette

Villeneuvette (okzitanisch La Fatura) ist ein Ort und eine südfranzösische Gemeinde mit 69 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) im Département Hérault in der Region Okzitanien (vor 2016 Languedoc-Roussillon). Die Gemeinde gehört zum Arrondissement Lodève und zum Kanton Clermont-l’Hérault. Die Einwohner werden Villeneuvettois genannt.[en] Villeneuvette

Villeneuvette (French pronunciation: [vilnœvɛt]; Occitan: La Fatura) is a commune in the Hérault department in the Occitanie region in southern France. It is close to the town of Clermont l'Hérault.[es] Villeneuvette

Villeneuvette es una población y comuna francesa, situada en la región de Occitania, departamento de Hérault, en el distrito de Lodève y cantón de Clermont-l'Hérault.- [fr] Villeneuvette

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии