world.wikisort.org - France

Sauve est une commune française située dans le centre du département du Gard en région Occitanie.

Pour les articles homonymes, voir Sauve (homonymie).

Ne pas confondre avec La Sauve, commune du département de la Gironde.

| Sauve | |

| |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Gard |

| Arrondissement | Le Vigan |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Piémont Cévenol |

| Maire Mandat |

Olivier Gaillard 2020-2026 |

| Code postal | 30610 |

| Code commune | 30311 |

| Démographie | |

| Population municipale |

1 903 hab. (2019 |

| Densité | 60 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 56′ 36″ nord, 3° 56′ 57″ est |

| Altitude | Min. 75 m Max. 470 m |

| Superficie | 31,56 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Quissac |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par le Vidourle, le Rieu Massel, la Rivière Crespenou, le ruisseau de Crieulon, le ruisseau de Banassou. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé de quatre zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Sauve est une commune rurale qui compte 1 903 habitants en 2019. Ses habitants sont appelés les Sauvains ou Sauvaines.

Le patrimoine architectural de la commune comprend quatre immeubles protégés au titre des monuments historiques : la maison Poch, inscrite en 1956, l'oppidum, classé en 1971 puis classé à nouveau en 1974, la Maison de l'Évêque, inscrite en 2004, et la tour de Môle, inscrite en 2004.

Géographie

Village gardois bâti à flanc de rocher, au pied de la Mer des rochers ; situé en bordure du fleuve Vidourle, qui après un parcours souterrain ressurgit à las fons di Saouvé[1] ; village médiéval très agréable et très visité durant le printemps et l'été.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat méditerranéen franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat méditerranéen » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les hivers sont doux et les étés chauds, avec un ensoleillement important et des vents violents fréquents[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[2].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Conqueyrac », sur la commune de Conqueyrac, mise en service en 1991[7] et qui se trouve à 3 km à vol d'oiseau[8],[Note 3], où la température moyenne annuelle est de 14,9 °C et la hauteur de précipitations de 1 123,2 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Nîmes-Courbessac », sur la commune de Nîmes, mise en service en 1922 et à 35 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 14,8 °C pour la période 1971-2000[11], à 15,1 °C pour 1981-2010[12], puis à 15,6 °C pour 1991-2020[13].

Milieux naturels et biodiversité

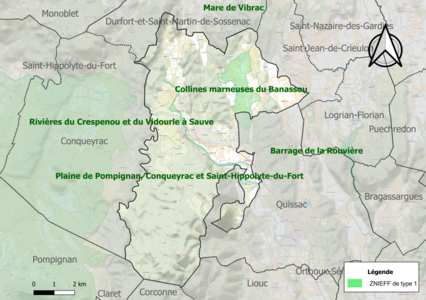

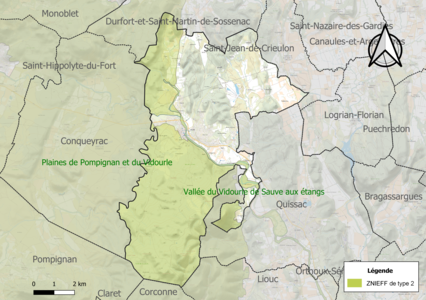

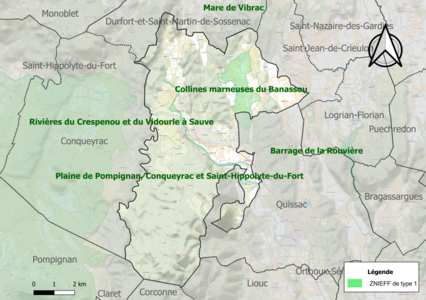

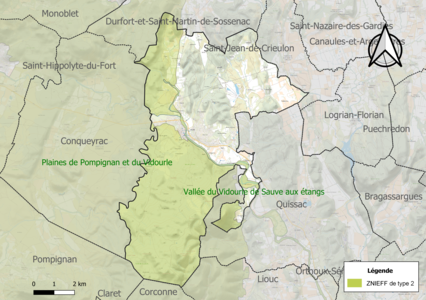

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Deux ZNIEFF de type 1[Note 4] sont recensées sur la commune[14] : les « collines marneuses du Banassou » (179 ha), couvrant 2 communes du département[15], et les « rivières du Crespenou et du Vidourle à Sauve » (29 ha)[16] et deux ZNIEFF de type 2[Note 5],[14] :

- les « plaines de Pompignan et du Vidourle » (12 043 ha), couvrant 12 communes dont 9 dans le Gard et 3 dans l'Hérault[17] ;

- la « vallée du Vidourle de Sauve aux étangs » (691 ha), couvrant 21 communes dont 16 dans le Gard et 5 dans l'Hérault[18].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Sauve.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Sauve est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[19],[I 1],[20]. La commune est en outre hors attraction des villes[I 2],[I 3].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (76 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (76,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (39,1 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (36,9 %), zones agricoles hétérogènes (13,2 %), prairies (4 %), cultures permanentes (3,2 %), zones urbanisées (2,9 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,6 %)[21].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Sauve est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[22]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[23].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau et par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau, notamment le Vidourle, le Rieu Massel, la rivière Crespenou et le ruisseau de Crieulon. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1992, 1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2010 et 2021[24],[22].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 52,5 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 816 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 719 sont en en aléa moyen ou fort, soit 88 %, à comparer aux 90 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[25],[Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[26].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est en effet susceptible d’avoir des effets graves au bâti ou aux personnes jusqu’à 350 m, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[27].

Toponymie

En occitan : Seuva ou Sauva.[réf. nécessaire]

Histoire

La première occupation humaine d’importance est un oppidum des périodes gauloise et romaine : l'oppidum de Mus se trouve à 2,5 km au nord du village actuel[28],[29].

Les premières mentions du bourg de Sauve sont plus tardives : selon les ouvrages consultés, le « castrum » de Sauve est cité pour la première fois en 898 ou une soixantaine d’années plus tard, en 959[30],[31]. La bibliographie s’accorde en revanche pour situer le premier lieu d’implantation dans la zone haute de Sauve, au niveau de la mer de Rochers.

L’habitat se fixe ensuite en zone basse, sur le site actuel, à partir du début du XIe siècle. Lorsqu’une abbaye y est fondée par les seigneurs de Sauve : elle occupait l’emplacement actuel de la mairie et de la place Astruc. La ville est marquée, du XIe au XIIIe siècle, par la présence de la puissante famille de Sauve-Anduze qui possède également la ville stratégique de Sommières. Les Anduze se qualifient d'ailleurs selon les chroniques du temps du curieux et rare titre d'origine perse de "Satrapes de Sauve"[32]. Cette période voit la construction du Pont Vieux et des remparts et le développement commercial de la ville, point de passage du Vidourle. La ville connaît alors un premier développement autour de l’enclos abbatial et du Pont Vieux, rive droite mais aussi rive gauche avec la formation du faubourg de la Vabre.

Au XIIIe siècle, la seigneurie passera aux mains des Roquefeuil, descendants des Anduze, puis fut confisquée par le roi de France avant d'être acquise par les évêques de Maguelonne. Elle sera ensuite partagée entre plusieurs seigneurs.

À la période moderne, la ville est majoritairement protestante. Sur le plan économique, elle voit son importance décliner au profit de la ville voisine de Saint-Hippolyte du Fort à partir du XVIIe siècle : Sauve produit comme d’autres villes des textiles (bas de laine), mais les échanges importants se font à Saint-Hippolyte, ou à Nîmes, et la ville reste avant tout un centre de production agricole[33]. À la fin du XVIIe siècle, la construction du Pont Neuf entraîne un déplacement des activités d’hébergement et de transit des marchandises vers le secteur des Combes, aujourd’hui place Florian. Le secteur nord de la ville se développe.

Aux portes de Cévennes, Sauve fut un bastion lors de la guerre des camisards. L’église abbatiale, le château de Roquevaire, sont incendiés, de nouvelles fortifications sont édifiées (de cette époque date la construction du Castelas, qui domine la ville). L’église actuelle a été reconstruite au cours du XVIIIe siècle Les casernes (écrites "cazernes" sur leur fronton) sont construites en 1759.

Les dragons du roi avaient élu domicile[29] dans des bâtisses qu'aujourd'hui encore on nomme, les casernes, actuellement accolées à l'école publique. Autrefois, ce village était une cité plus importante que Nîmes, aujourd'hui préfecture gardoise.

Plusieurs événements naturels (débordements du Vidourle, intempéries) se produisent au cours du XVIIIe siècle et mettent à mal l'économie du village[34].

La physionomie de la ville change avec la destruction, pendant la période révolutionnaire, de l’enclos abbatial. Sur son ancienne emprise, la mairie de style néo classique avec son portique à colonnes est construite, dans la première moitié du XIXe siècle. À la même époque, le temple est construit place Florian, lui aussi de style néo classique très sobre avec un vaste fronton triangulaire couronnant la façade. Enfin la gare de chemin de fer est édifiée en 1872.

La campagne de Sauve, au XIXe siècle, n'ignore pas la culture du mûrier, notamment sur le domaine de Vestric, qui s’étendait également sur la commune de Saint-Jean-de-Crieulon. Dans les années 1860, cette culture sera anéantie, et remplacée par la vigne : la crise du mûrier et de l’élevage des vers coïncidant, à quelques années près, avec l’arrivée du chemin de fer qui permettra la diffusion de la production viticole. L’activité urbaine mêle alors activités industrielles, artisanales, agricoles, avec l’installation de fabriques de bonneteries, de distilleries et la poursuite de la production, en grand nombre, de fourches de micocouliers[35].

Sauve a toujours été très célèbre pour ses fourches, fabriquées avec le bois du micocoulier (micoucoule qui voulait dire petite baie noire, comme les fruits du même arbre), ainsi que pour ses cerises dont les arbres étaient plantés dans la Mer des Rochers, site visité par de nombreux touristes en été, qui ne connaît actuellement plus de vie arboricole, ni agricole, ni toute autre activité humaine qui fourmillait auparavant. Sauve est un village médiéval très bien conservé dont la visite en été est très agréable à travers ses rues en pentes, ses escaliers, ses porches et ses passages couverts, ses nombreux éléments d'architecture présents sur les façades, et dont l'origine se situe entre le XVe et le XVIIIe siècle.

Hymne

| Occità (original) | Français |

|---|---|

|

La Saouvenco |

La Sauvaine : |

Héraldique

|

Blason | De gueules à la montagne de sable sommée d'une plante de sauge de trois branches de sinople, elle-même encadrée en chef de l'inscription SAL SAL en lettres capitales aussi de sinople, à la muraille crénelée avec deux tours, le tout d'or maçonné de sable, mouvant de la pointe. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Politique et administration

Joseph Malgoire a présenté la candidature de Corinne Lepage à l'élection présidentielle de 2002.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[36]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[37].

En 2019, la commune comptait 1 903 habitants[Note 7], en diminution de 3,6 % par rapport à 2013 (Gard : +2,08 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Économie

Revenus

En 2018 (données Insee publiées en ), la commune compte 818 ménages fiscaux[Note 8], regroupant 1 679 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 18 780 €[I 4] (20 020 € dans le département[I 5]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 6] | 13,1 % | 14,2 % | 16,3 % |

| Département[I 7] | 10,6 % | 12 % | 12 % |

| France entière[I 8] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 1 170 personnes, parmi lesquelles on compte 76,3 % d'actifs (60 % ayant un emploi et 16,3 % de chômeurs) et 23,7 % d'inactifs[Note 9],[I 6]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est supérieur à celui de la France et du département.

La commune est hors attraction des villes[Carte 3],[I 9]. Elle compte 606 emplois en 2018, contre 566 en 2013 et 544 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 731, soit un indicateur de concentration d'emploi de 83 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 55,7 %[I 10].

Sur ces 731 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 333 travaillent dans la commune, soit 46 % des habitants[I 11]. Pour se rendre au travail, 75,9 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 2,6 % les transports en commun, 8,6 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 12,8 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 12].

Activités hors agriculture

Secteurs d'activités

255 établissements[Note 10] sont implantés à Sauve au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 11],[I 13].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 255 | 100 % | (100 %) |

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 24 | 9,4 % | (7,9 %) |

| Construction | 33 | 12,9 % | (15,5 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 73 | 28,6 % | (30 %) |

| Information et communication | 6 | 2,4 % | (2,2 %) |

| Activités financières et d'assurance | 4 | 1,6 % | (3 %) |

| Activités immobilières | 14 | 5,5 % | (4,1 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 38 | 14,9 % | (14,9 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 35 | 13,7 % | (13,5 %) |

| Autres activités de services | 28 | 11 % | (8,8 %) |

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 28,6 % du nombre total d'établissements de la commune (73 sur les 255 entreprises implantées à Sauve), contre 30 % au niveau départemental[I 14].

Entreprises et commerces

Les cinq entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[40] :

- Vergnon Auto 2, commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (1 084 k€)

- FP Construction Renovation, travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (419 k€)

- Martinen, restauration traditionnelle (82 k€)

- 1501 Beautes, intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (76 k€)

- Ck3P, travaux de plâtrerie (55 k€)

L'un des deux sites d'Éminence est présent à Sauve, le siège étant basé à Aimargues.

Artisanat

La fourche dite de Sauve, en bois de micocoulier, est encore fabriquée selon la méthode ancestrale deux fois par semaine. On fabrique des fourches depuis au moins le XIIe siècle. Les Sauvains ont mis au point et perfectionné un ingénieux procédé de culture de la fourche. Magnifique objet d’un seul tenant en bois de micocoulier, entièrement fabriquée à la main. Reconnaissable à sa célèbre cravate d’écorce, elles sont vendues aux particuliers comme aux professionnels qui s’en servent toujours aujourd’hui dans l’agriculture et dans l’élevage[41]. Mais quoique recherchée pour le textile (elle ne produit pas d'électricité statique) c'est une vente touristique et estivale ; menacée de disparition, la production est en forte diminution[42].

Agriculture

La commune est dans les Garrigues, une petite région agricole occupant le centre du département du Gard[43]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 12] sur la commune est la polyculture et/ou le polyélevage[Carte 4].

| 1988 | 2000 | 2010 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|

| Exploitations | 33 | 25 | 21 | 13 |

| SAU[Note 13] (ha) | 628 | 281 | 543 | 282 |

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 33 lors du recensement agricole de 1988[Note 14] à 25 en 2000 puis à 21 en 2010[45] et enfin à 13 en 2020[Carte 5], soit une baisse de 61 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 61 % de ses exploitations[46],[Carte 6]. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de 628 ha en 1988 à 282 ha en 2020[Carte 7]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 19 à 22 ha[45].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

La commune abrite quatre monuments historiques :

- la construction maison de l'Évêque, classée en 2004 (contrairement à ce qui fut parfois annoncé, il ne s'agit pas d'un ancien évêché mais tout simplement d'une demeure de villégiature de l'évêque de Maguelone) ;

- la maison Poch, inscrite en 1956 ;

- l'ancien oppidum de Mus, inscrit en 1971 ;

- la tour de Môle, inscrite en 2004.

Autres monuments et sites :

- le "pont vieux", d'origine médiévale, franchissant le Vidourle ;

- "Fontaine de Sauve" : résurgence de "type vauclusien" particulièrement impressionnante en période de fortes pluies notamment à l'automne ;

- Église Saint-Pierre de Sauve, très remaniée au XIXe et son puissant clocher carré ;

- La chapelle de Sauve ;

- la tour de l'horloge médiévale surmontée de son campanile en fer forgé abritant la cloche des heures ;

- le temple protestant et son vaste fronton triangulaire surmontant sa façade néo classique de la première moitié du XIXe siècle ;

- l'hôtel de ville et son important portique à colonnes néoclassiques (vers 1820) en face de l'église, place sur laquelle se trouvent d'ailleurs quelques maisons à arcades au rez-de-chaussée ainsi qu'une belle fontaine surmontée d'une statue en fonte de fer peinte en vert, sorte de "déesse" à l'antique semblant représenter la "Diane de Gabies" (milieu XIXe) ;

- le Conservatoire de la fourche, le seul lieu a pratiquer encore la fabrication de fourche au bois du micocoulier. Avec l'office de tourisme, il est installé au sein d'anciennes « cazernes » (casernes) du XVIIe siècle ;

- le village, à l'aspect extrêmement pittoresque, est accroché sur une pente abrupte dominant le Vidourle ; nombreuses ruelles avec passages voûtés, venelles et escaliers. Nombreuses façades gothiques du XIVe au XVIIIe siècle ;

- la Mer de Rochers est un chaos de rochers calcaires. Cette zone de karst à tourelles et sorte de cité ruiniforme se visite gratuitement. On y trouve les restes du château de Roquevaire qui est une propriété privée ouverte au public pour les journées européennes du patrimoine. Ou encore les restes du Castellas dominant la cité médiéval au sud. Plus au sud encore, on notera les ruines de l'ancien château de La Roquette au-dessus d'une boucle du Vidourle.

- divers autres mas dont celui de Pigné ou Pignet remarquable (fin XVIIIe, début XIXe ; maison natale de Théodore Sivel) ;

- l'ancien établissement thermal de "Fonsange-les-Bains" au pied du massif de Coutach dont le point culminant domine Quissac et Sauve de 472 mètres ;

- le château de l'Évesque, résidence de Jean Astruc et le moulin à eau attenant, plus ancien ;

- à l'est de la commune, sur la route de Durfort, dominant cette dernière, l'élégant château de Valfons dont le corps de logis principal est entouré à chaque extrémité de deux tours rondes ;

- l'ancienne gare, aujourd'hui restaurant, datant de 1872, typique de l'architecture ferroviaire du PLM dans la seconde moitié du XIXe siècle.

- Église Saint-Pierre

- Château de Valfons.

- Tour du vieux Castellas.

- Vieille ville vue des rives du Vidourle.

- Une rue de la vieille ville.

- La Mer des Rochers au dessus de Sauve

Personnalités liées à la commune

- Géraud de Sauve (templier), commandeur de la maison du Temple de Pézenas (1177-1180) ;

- Diane de Joannis de Chateaublanc y a signé son testament

- Charlotte de Sauve née de Beaune-Semblançay, dame d'honneur de Catherine de Médicis

- Jean Astruc (1664-1766), médecin français, né à Sauve, auteur du premier ouvrage important sur la syphilis et les maladies vénériennes ;

- François Béranger (1937-2003), chanteur, décédé à Sauve ;

- Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794), fabuliste français et auteur de la célèbre chanson Plaisir d'amour ;

- Aline Kominsky-Crumb, et Robert Crumb, dessinateurs de BD américain, figures emblématiques de la bande dessinée underground, vivent à Sauve depuis 1993 ;

- Robert Filliou, artiste français, lié au mouvement artistique Fluxus ;

- Élie Gounelle (1865-1950), pasteur protestant, né à Sauve, figure emblématique du Christianisme social et du mouvement œcuménique international ;

- Joseph Sécret Pascal-Vallongue (1763-1806), né à Sauve, mort le à Castelleone), général de brigade, blessé mortellement au siège de Gaète ;

- Théodore Sivel, célèbre aéronaute qui avec Croce-Spinelli et Tissandier s'éleva jusqu'à 8 000 mètres en 1875 avec un ballon de 3 000 m3 monté et cousu à Sauve ;

- Roger Katan, architecte, vit à Sauve depuis 1999 ;

- Julie Katan

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[44].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Sauve » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Gard » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Sauve » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Gard » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Sauve » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Sauve » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Gard » (consulté le ).

Autres sources

- Vidourle souterrain

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Conqueyrac - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Sauve et Conqueyrac », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Conqueyrac - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Sauve et Nîmes », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Nîmes-Courbessac - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Nîmes-Courbessac - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Nîmes-Courbessac - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Sauve », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « collines marneuses du Banassou » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « rivières du Crespenou et du Vidourle à Sauve » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « plaines de Pompignan et du Vidourle » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « vallée du Vidourle de Sauve aux étangs » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Sauve », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Sauve », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Sauve est là, L'oppidum de Mus.

- Carte archéologique de la Gaule, le Gard, Michel Provost et alii, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1999.

- Sauve hier et aujourd’hui, Jacques Gaubiac, 2001

- Dictionnaire topographique du Gard, Germer-Durand, 1868

- cf. Notice sur la ville d'Anduze par A. Viguier - Delaunay Paris 1823page 192 - lire en ligne

- Raymond Huard, Le Gard de la préhistoire à nos jours, Bordessoules, .

- Sylvestre 2021.

- Le Salavès. Étude monographique du Canton de Sauve, Pierre Clément, 1953

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « Entreprises à Sauve », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- Source : Midi Libre

- Bulletin municipal premier semestre 2013

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Sauve - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département du Gard » (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des communes du Gard

Bibliographie

- Sauve antique et curieuse cité de Jean Germain Lire en ligne

- [Sylvestre 2021] Lucas Sylvestre, « Des événements météorologiques extrêmes dans la région de Sauve au XVIIIe siècle d'après les archives communales », Revue d'histoire de Nîmes et du Gard, no 36, , p. 113-115.

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Site officiel

- Site de l'office de tourisme intercommunal de Sauve

- Portail des communes de France

- Portail du Gard

На других языках

[de] Sauve

Sauve ist eine französische Gemeinde mit 1903 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Gard in der Region Okzitanien; sie gehört zum Arrondissement Le Vigan und war bis 2015 Hauptort des Kantons Sauve, gehört seither jedoch zum Kanton Quissac.[en] Sauve, Gard

Sauve (French pronunciation: [sov]) is a commune in the Gard department in southern France.[es] Sauve

Sauve es una población y comuna francesa, situada en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Gard, en el distrito de Le Vigan y cantón de Sauve.- [fr] Sauve

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии