world.wikisort.org - France

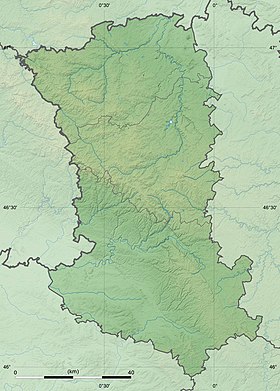

Saint-André-sur-Sèvre est une commune du centre-ouest de la France, située dans le département des Deux-Sèvres en région Nouvelle-Aquitaine.

Géographie

Saint-André-sur-Sèvre est situé au nord-ouest du département des Deux-Sèvres dans « la Gâtine », et proche des limites de la Vendée dans le « Haut-Bocage » vendéen.

L’altitude allant de 146 mètres à 212 mètres sur le massif granitique de la commune, l’altitude moyenne est de 179 mètres.

Le territoire municipal de la commune s'étend sur 1 985 hectares.

Les communes limitrophes sont Montravers, Cerizay et La Forêt-sur-Sèvre dans les Deux-Sèvres, et en Vendée, Saint-Mesmin, Montournais et Menomblet.

Toponymie

Le nom de la ville Saint-André-sur-Sèvre est attesté sous la forme « ecclesiam Sancte Andree super separim » en 1179 sur une liste parmi 127 autres églises, possessions confirmées dans une bulle pontificale du pape Alexandre III à destination de l'abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes, du Diocèse de Poitiers.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Bressuire », sur la commune de Bressuire, mise en service en 1990[7] et qui se trouve à 16 km à vol d'oiseau[8],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,9 °C et la hauteur de précipitations de 860,8 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Niort », sur la commune de Niort, mise en service en 1958 et à 54 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 12,5 °C pour la période 1971-2000[11] à 12,5 °C pour 1981-2010[12], puis à 12,8 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Saint-André-sur-Sèvre est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[14],[15],[16]. La commune est en outre hors attraction des villes[17],[18].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (98,4 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (100 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (45,7 %), terres arables (29,9 %), prairies (22,8 %), zones urbanisées (1,7 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Saint-André-sur-Sèvre est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque particulier : le risque de radon[20]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[21].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Sèvre Nantaise, le Sevreau et le ruisseau du Sevreau. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1999 et 2010[22],[20].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[23]. Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[24]. 12,7 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (54,9 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ELAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 7],[25].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[20].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Selon la classification de 2018, la commune de Saint-André-sur-Sèvre est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[26].

Histoire

En 1179, apparaissent sur une liste, parmi 127 autres églises, les noms des églises de Saint-André-sur-Sèvre « ecclesiam Sancte Andree super separim », ainsi que Saint-Mesmin-le-Vieux « ecclesiam Sancti Maximini veteris » parmi les possessions que confirme une bulle pontificale du pape Alexandre III à destination de l'abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes, du Diocèse de Poitiers.

La guerre de Cent Ans

Le conflit entre les Plantagenêts et les Capétiens qui opposa les Anglais et les Français s'est en partie déroulé dans le Poitou, en Normandie et en Aquitaine.

Révolution française, Guerre de Vendée.

En janvier 1794, passage des Colonnes Infernales à Saint-André-sur-Sèvre et Saint-Mesmin.

Au cours de la guerre de Vendée, après la Virée de Galerne, du au , Turreau planifie les Colonnes Infernales, six divisions de deux colonnes chacune dès le 16 janvier 1794.

Venant du Maine-et-Loire au nord, épaulé des 5e et 6e divisions, Turreau, commande lui-même la quatrième division depuis Doué et s'appuie sur Grignon qui, à l'est de la Vendée, dirige la seconde division depuis Bressuire, et Duval la première depuis Saint-Maixent et Parthenay.

Un courrier de Parthenay annonce que l'ennemi, les républicains qui sont surnommés les bleus, cerne la Chataîgneraie.

Incendie du château de Saint-Mesmin.

Le , la quatrième colonne infernale, commandée par Lachenay marche sur Montigny en venant de Bressuire.

Le , Lachenay détruit Saint-André-sur-Sèvre et massacre ses habitants y compris les membres de la garde nationale. Puis il campe à Saint-Mesmin.

Le la quatrième colonne incendia le château. Une vieille demoiselle de Vasselot qui l'occupait est tuée.

L'armée de la révolution s'est emparé de Réaumur, Montournay, Mouilleron, Chavaigne, Tillais et Saint-Mesmin.

En 1796, Combat entre les Armées Républicaines et les Vendéens.

Le , un combat entre les armées républicaines et les vendéens a de nouveau lieu à Saint-Mesmin et au château de Saint-Mesmin.

Une quarantaine de Vendéens avec à leur tête Louis Péault, sergent, garde-chasse du marquisat de Saint-Mesmin, attaquent un détachement républicain comprenant 250 hommes commandés par l'adjudant général Cortez. À la suite d'une contre-attaque, Cortez tente d'encercler les Vendéens qui se replient vers le château de Saint-Mesmin où ils s'enferment pour résister.

Du 21 au , les assauts des troupes républicaines sont sans résultats probants. Mais par manque de vivres, les Vendéens acceptent de se rendre. On leur promet la vie sauve. La quarantaine de Vendéens est emmenée à la Châtaigneraie où le chef d'état-major ordonne à Bonnaire, de réunir un conseil militaire pour les juger et les fusiller, malgré la promesse de vie sauve qui leur avait été faite.

Fort heureusement, le général Hoche, commandant en chef des troupes de l'Ouest, prévenu de l'incident, exigea et obtint de ses subordonnés le respect des clauses de la capitulation. Les Vendéens furent alors dirigés vers Fontenay-le-Comte, puis vers Noirmoutier où ils restèrent jusqu'à la fin de la guerre.

Politique et administration

Liste des maires

Politique environnementale

Dans son palmarès 2020, le Conseil national de villes et villages fleuris a attribué deux fleurs à la commune[28].

Population et société

Démographie

À partir du XXIe siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans. Pour Saint-André-sur-Sèvre, cela correspond à 2006, 2011, 2016[29], etc. Les autres dates de « recensements » (2009, etc.) sont des estimations légales.

Économie et tourisme

Saint-André-sur-Sèvre compte plusieurs artisans et même quelques entreprise comme MDA qui est une entreprise de fabrication de matériels pédagogiques. Plusieurs entreprises se sont créées ces dernières années, par exemple, de nombreux gîtes et une entreprise familiale de location de canoës, kayaks et paddles sur la Sèvre Nantaise. Un marché de producteurs locaux est organisé tous les ans au mois de septembre.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Le château de Saint-Mesmin, situé sur la commune de Saint-André-sur-Sèvre, est une ancienne forteresse médiévale (XIIIe siècle.) munie d'un donjon de 28 mètres de haut construit au XVe siècle. Le château est ouvert au public l'été et des animations médiévales y sont organisées.

- Église Saint-André de Saint-André-sur-Sèvre. Le Chœur et clocher ont été inscrits au titre des monuments historique en 1993[32].

- Le jardin du Cloître, l'église du XIIIe siècle.

- la Sèvre Nantaise traverse la commune.

Personnalités liées à la commune

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

- Liste des communes des Deux-Sèvres

- Anciennes communes des Deux-Sèvres

- Château de Saint Mesmin

Liens externes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Bressuire - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-André-sur-Sèvre et Bressuire », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Bressuire - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-André-sur-Sèvre et Niort », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Niort - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Niort - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Niort - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Saint-André-sur-Sèvre », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Deux-Sèvres », sur www.deux-sevres.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs des Deux-Sèvres », sur www.deux-sevres.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Site de la préfecture, consulté le 31 août 2008

- Site des villes et villages fleuris, consulté le 6 février 2021.

- « Calendrier de recensement », sur Insee (consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « Eglise Saint-André », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Portail des Deux-Sèvres

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Saint-André-sur-Sèvre

Saint-André-sur-Sèvre ist eine französische Gemeinde mit 652 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) im Département Deux-Sèvres in der Region Nouvelle-Aquitaine (zuvor Poitou-Charentes). Sie gehört zum Arrondissement Bressuire und zum Kanton Cerizay. Die Einwohner werden Saint-Andrésiens genannt.[en] Saint-André-sur-Sèvre

Saint-André-sur-Sèvre is a commune located northwest of the Deux-Sèvres department, in western France.[es] Saint-André-sur-Sèvre

Saint-André-sur-Sèvre es una población y comuna francesa, situada en la región de Poitou-Charentes, departamento de Deux-Sèvres, en el distrito de Bressuire y cantón de Cerizay.- [fr] Saint-André-sur-Sèvre

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии