world.wikisort.org - France

Roquemaure est une commune française située dans l'est du département du Gard, sur la rive droite du Rhône en région Occitanie. Elle fait partie du Grand Avignon.

Pour les articles homonymes, voir Roquemaure.

| Roquemaure | |

Ruines du château royal de Roquemaure. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Gard |

| Arrondissement | Nîmes |

| Intercommunalité | Grand Avignon |

| Maire Mandat |

Nathalie Nury 2020-2026 |

| Code postal | 30150 |

| Code commune | 30221 |

| Démographie | |

| Gentilé | Roquemaurois(es) |

| Population municipale |

5 545 hab. (2019 |

| Densité | 211 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 44° 03′ 09″ nord, 4° 46′ 45″ est |

| Altitude | Min. 20 m Max. 176 m |

| Superficie | 26,22 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Roquemaure (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Avignon (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Roquemaure (bureau centralisateur) |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.mairie-roquemaure.fr |

| modifier |

|

Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par le Rhône et par un autre cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (« le Rhône aval ») et deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Roquemaure est une commune urbaine qui compte 5 545 habitants en 2019, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1962. Elle est dans l'unité urbaine de Roquemaure et fait partie de l'aire d'attraction d'Avignon. Ses habitants sont appelés les Roquemorois ou Roquemoroises.

Le patrimoine architectural de la commune comprend cinq immeubles protégés au titre des monuments historiques : l'hôtel de ville, inscrit en 1949, la Maison du Cardinal, inscrite en 1949, le château, inscrit en 1949, la tour carrée, inscrite en 1957, et la collégiale Saint-Jean-Baptiste, inscrite en 1957.

Géographie

Roquemaure est une ville située dans le département du Gard, à 19 km d'Avignon, 10 km d'Orange, et 42 km de Nîmes.

Communes limitrophes

Roquemaure est limitrophe de 10 autres communes.

Géologie et relief

Il y a 3 millions d’années, le Rhône coulait en direction de la Méditerranée en passant par la trouée de Saint-Laurent-des-Arbres et le bassin de Pujaut.

Il y a 400 000 ans, le Rhône démantela la montagne de Saint-Génies, qui opposait ses falaises abruptes à sa progression. Une partie de cette barre rocheuse située entre la colline Saint-Jean à l’ouest et le rocher du château de Roquemaure disparut, ne laissant subsister qu’un éperon rocheux submergé en période de hautes eaux. Un autre bloc rocheux entre le château de Roquemaure et celui de l’Hers subit le même sort sans laisser la moindre trace.

Ces formations de calcaire barrémiens vieux de quelque 130 millions d’années, avaient subi, dès le début de l’ère tertiaire, une érosion assez intense créant en leur sein un important réseau souterrain. La présence de nombreuses grottes dans cette barre rocheuse en témoigne. Ce réseau a facilité la dislocation de la montagne de Saint-Génies par les eaux du Rhône. C’est ainsi que né avec la Provence, le territoire de Roquemaure est devenu Languedocien.

Cette topographie particulière du site de Roquemaure se révéla particulièrement favorable à l’implantation d’un port, dont le bassin s’appuie contre l’extrémité de cette formation barrémienne que l’on nomme la colline Saint-Jean.

Hydrographie

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat méditerranéen franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat méditerranéen » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les hivers sont doux et les étés chauds, avec un ensoleillement important et des vents violents fréquents[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[1].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[4] complétée par des études régionales[5] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Pujaut », sur la commune de Pujaut, mise en service en 1991[6] et qui se trouve à 5 km à vol d'oiseau[7],[Note 3], où la température moyenne annuelle est de 14,4 °C et la hauteur de précipitations de 668,5 mm pour la période 1981-2010[8]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Nîmes-Courbessac », sur la commune de Nîmes, mise en service en 1922 et à 41 km[9], la température moyenne annuelle évolue de 14,8 °C pour la période 1971-2000[10], à 15,1 °C pour 1981-2010[11], puis à 15,6 °C pour 1991-2020[12].

Voies de communications et transports

Milieux naturels et biodiversité

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 4]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats : « le Rhône aval »[14], d'une superficie de 12 579 ha0[15].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire.

Deux ZNIEFF de type 2[Note 5] sont recensées sur la commune[16] :

- « le Rhône » (3 202 ha), couvrant 27 communes dont 2 dans l'Ardèche, 1 dans les Bouches-du-Rhône, 12 dans le Gard et 12 dans le Vaucluse[17] ;

- « le Rhône et ses canaux » (3 879 ha), couvrant 15 communes du département[18].

Urbanisme

Typologie

Roquemaure est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[19],[I 1],[20]. Elle appartient à l'unité urbaine de Roquemaure, une unité urbaine monocommunale[I 2] de 5 481 habitants en 2017, constituant une ville isolée[I 3],[I 4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Avignon, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 48 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[I 5],[I 6].

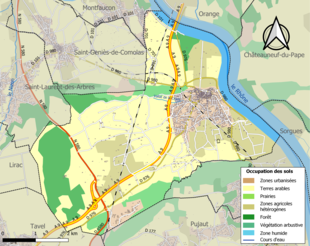

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (65,3 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (65,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : cultures permanentes (47,8 %), zones agricoles hétérogènes (17,5 %), forêts (11,4 %), zones urbanisées (8,2 %), eaux continentales[Note 8] (6,4 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (6,1 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (2 %), mines, décharges et chantiers (0,5 %)[21].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Roquemaure est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à trois risques technologiques, le transport de matières dangereuses et la rupture d'un barrage et le risque nucléaire[22]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[23].

Risques naturels

La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) d'Avignon – plaine du Tricastin – Basse vallée de la Durance, regroupant 90 communes du bassin de vie d'Avignon, Orange et de la basse vallée de la Durance, un des 31 TRI qui ont été arrêtés fin 2012 sur le bassin Rhône-Méditerranée[24]. Il a été retenu au regard des risques de débordements du Rhône, de la Durance, de la Cèze, du Lez (84), de l'Ardèche, de l'Eygues, du Rieu (Foyro), de la Meyne, de l'Ouvèze, des Sorgues, des rivières du Sud-Ouest du mont Ventoux, de la Nesque, du Calavon et de l'Èze. Les crues récentes significatives sont celles d'octobre 1993 (Rhône-Lez), de janvier et novembre 1994 (Rhône, Durance, Calavon, Ouvèze), de décembre 1997, de novembre 2000, de mai 2008 (Durance), de décembre 2003 (Rhône, Calavon), de septembre 1992 (Ouvèze), de septembre 2002 et de 2003 (Aygue, Rieu Foyro), de septembre 1958, de septembre 1992 (Ardèche), de septembre 1993 (Èze). Des cartes des surfaces inondables ont été établies pour trois scénarios : fréquent (crue de temps de retour de 10 ans à 30 ans), moyen (temps de retour de 100 ans à 300 ans) et extrême (temps de retour de l'ordre de 1 000 ans, qui met en défaut tout système de protection)[25],[26]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1987, 1991, 2002, 2003, 2004 et 2008[27],[22].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 96 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 1 842 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 1842 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 90 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[28],[Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[29].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est en effet susceptible d’avoir des effets graves au bâti ou aux personnes jusqu’à 350 m, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[30].

La commune est en outre située en aval des barrages de Sainte-Croix et de Serre-Ponçon, deux ouvrages de classe A[Note 9]. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture d'un de ces ouvrages[32].

La commune étant située dans le périmètre de sûreté autour du site nucléaire de Marcoule, elle est exposée au risque nucléaire. En cas d'incident ou d'accident nucléaire, des consignes de confinement ou d'évacuation peuvent être données et les habitants peuvent être amenés à ingérer, sur ordre du préfet, les comprimés d'iode[33].

Toponymie

Selon le Dictionnaire topographique du département du Gard d'Eugène Germer-Durand, le nom de la ville vient de l'occitan roca maura[34] « roche noire ».

Histoire

Préhistoire

- Paléolithique supérieur

- Près de l'échangeur Autoroutier de Roquemaure, outillage lithique du Paléolithique supérieur.

- Vers Sauveterre/Roquemaure, industries lithiques.

- Vers Clary, outillage lithique

- Néolithique

Sur le versant Est d'une combe de la chaîne de collines Barrémiennes de Saint-Geniès-de-Comolas, plusieurs ossements inhumés, et incinérations, le mobilier d'accompagnement se compose de céramiques non tournées, de perles en verre. Près de l'échangeur autoroutier de Roquemaure, plusieurs fragments de lames néolithiques en silex bédoulien.

- Âge du cuivre et âge du bronze

Sur la commune, la grotte du Crâne Noir a livré des tessons de céramique chalcolithique ainsi que des vestiges des âges du bronze et du fer. Un oppidum fut occupé par les Ligures[35] qui commercèrent avec des négociants étrusques.

Au nord de l'autoroute A9, un chemin de l'âge du bronze, avec céramiques, et empierrement.

Protohistoire et Antiquité

- Fossés et drains de l'âge du fer, périodes romaines, Moyen Âge (quartier Tras le Puy)

- Fossés, fond de fosse, calage de poteau. Liés à un habitat. Fragments d'amphores, panse de dolium, fragments de tegula. (sud de l'autoroute A8).

- Âge du fer, Civilisation de Hallstat

L'oppidum de la Barre: daté du second âge du fer (Ve siècle av. J.-C.), aucun vestige architectural n'y a été découvert en place, de plus au sud l'exploitation d'une carrière l'a partiellement endommagé, son emplacement est marqué par une importante concentration de céramiques telles des tessons d'amphores étrusques et massaliètes, céramique subgéométrique, céramique ionienne, grise monochrome.

À cette même époque se développe le premier port de la cité protohistorique, sur le Rhône, qui rayonne jusqu'à l'actuel emplacement d'Avignon, et dessert les itinéraires cévenols. À la fin du Ve siècle av. J.-C. de nouvelles populations celtes empruntèrent du nord au sud les passages des deux versants des Alpes et envahirent progressivement la France par vagues successives. Des traces d’incendie remontant à cette époque ont été relevées sur les deux rives du Rhône : à l'oppidum du Malpas, au Pegue dans la Drôme, à l'oppidum de la Barre de Roquemaure. Toutes témoignent de la violence des combats. Il est aujourd’hui démontré que les marchandises en provenance des pays méditerranéens, de Marseille et de ses succursales rhodaniennes y étaient transportées par le fleuve et les vallées qui y aboutissent. C’est grâce aux recherches archéologiques qui se sont intensifiées ces dernières années, qu'on a pu tracer avec exactitude le chemin suivi par les convois des marchands grecs. Après avoir remonté le Rhône sur des radeaux que soutenaient des outres gonflées, ils débarquaient leur cargaison au port de Roquemaure où des découvertes comparables à celle du parc de l'évêché à Uzès qui ont été faites entre 1960 et 1984.

- Pour l'époque romaine

- Le site archéologique diachronique de La Ramière, situé sur le roc de Peillet. Opération sauvetage programmé, 1996. Fouille archéologique, couvrant les périodes suivantes : Néolithique, Chalcolithique, Âge du Bronze final, gallo-romain : la plus importante occupation, puis Antiquité tardive ; Bas-Empire ; Haut-Empire ; Haut Moyen Âge.

- Vers Clary, site d'époque gallo-romaine (riche villa).

- Vers la forêt de Saint-Laurent-des-Arbres, un petit autel dédié à Apollon.

- Vers Tavel, découverte d'une belle tête d'Herakles, en calcaire : (0.18m; larg.0.21m)

- Près de la carrière de Roquemaure, une tombe en pleine terre (2 bols, 1 assiette, sigillée sud gauloise).

- Non loin de la montagne de Saint-Génies, un établissement rural du Haut Empire, tegulas, imbrices, dolias, moellons, sigillée sud gauloise, céramique claire B luisante, amphores gauloises, meules en basalte.

Moyen Âge

- Non loin de la chapelle Saint-Agricol, des sépultures en Lauzes du 7*s., tombes en bâtières et coffres de dalles. Mobilier en bronze (plaque boucle de ceinture).

- Vers le prieuré de Truel, inhumation en pleine terre féminine, avec un Pégaux wizigothique. Non loin, sarcophages du 7*s. probablement détruit par un maçon local.

Aux XIVe et XVe siècles, un pape, des rois et des ducs de France s’installent plus ou moins longtemps au château. Le pape Clément V, en route vers sa Gascogne natale s’y repose quelques jours et y meurt le . Le duc d’Anjou, lieutenant du roi en Languedoc, y fait des séjours répétés de 1367 à 1380 accompagné de son épouse, la duchesse Marie de Blois. Le , il y vient avec Catherine de Sienne.

Le , le duc de Berry, lieutenant du Languedoc, convie au château une ambassade de Hongrie à laquelle il offre cadeaux et festins. Le roi Charles VI y fait étape le avec sa suite. Enfin, le dauphin Charles, futur roi Charles VII, s’arrête à Roquemaure au cours de son périple languedocien. Toutes ces visites supposent un château de grandes dimensions avec salles de réceptions et chambres d’accueil. Jusqu’aux guerres de religion, le site est régulièrement entretenu, mais à la fin du XVIe siècle sa détérioration est amorcée et se poursuit en trois étapes échelonnées sur deux siècles. En 1590-1591, un siège détruit sa façade méridionale ; en 1671, sur ordonnance royale, l’île du château est annexée à la ville et la forteresse perd sa signification première ; enfin de 1795 à 1850 le château et son rocher, sont vendus à titre de bien national et utilisés comme carrière de pierre et disparaissent.

Au XIIe siècle, l’abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon y possède trois églises, dont elle perçoit les revenus. La première est Saint-Agricol d’Albaret ; la deuxième, Sancti Martini de Riberiis vel Sancti Genesii de Mimarno, se trouvait sur l’île de Miémar et a été emportée par le Rhône ; la dernière est Saint-Sauveur au hameau du Truel (ces deux dernières appartiennent encore à Saint-André au début du XIIIe siècle)[36].

En 1213, l'Œuvre du Pont Saint-Bénézet achète l'église de Roquemaure et ses bénéfices[37].

Période moderne

Vers Maillac, ferme du milieu du XVIIe siècle monnaies du Comtat Venaissin.

La viguerie d'Uzès fut divisée en deux. Il y eut la viguerie haute ou Cévennes, et la viguerie basse qui prit le nom de la Côte du Rhône[38]. Un premier édit royal daté du tenta de donner une identité vinicole à cette petite région. Il fut insuffisant et modifié en 1731 en ces termes :

« Tous les tonneaux de vin destinés pour la vente et transport du cru tant de Roquemaure que des lieux et paroisses voisines et contiguës : Tavel, Lirac, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Geniès-de-Comolas, Orsan, Chusclan, Codolet et autres qui sont de qualités supérieures seront marqués sur l'un des fonds, étant pleins et non autrement, d'une marque de feu qui contiendra les trois lettres C D R signifiant Côte du Rhône avec le millésime de l'année[39]. »

Période contemporaine

Un négociant en vins et spiritueux, Placide Cappeau, rédige le texte du célèbre cantique Minuit, chrétiens, qu'il aurait écrit, selon ses dires, le dans la diligence qui le conduisait à Paris, entre Mâcon et Dijon. L'auteur de ce que le compositeur Adolphe Adam, qui mit ses paroles en musique, appelait la « Marseillaise religieuse », était socialiste, républicain et anticlérical.

En 1866, le phylloxéra anéantit le vignoble. Particulièrement virulent, il est surnommé « les taches de Roquemaure ». C'est la première apparition de cet insecte térébrant en Europe. Comme nul ne sait encore comment sauver ses vignes, Maximilien Richard, riche propriétaire du château de Clary, domaine viticole de Roquemaure, décide de se rendre à Rome. En , il est de retour de Rome avec des reliques d'un Saint, qui se prénommait Valentin. Il est accueilli au château de Clary par une foule en liesse alors que les reliques sont fièrement déposées au château. Devant l’enthousiasme général, le propriétaire de Clary décide d’organiser une procession, et le , l'évêque de Nîmes, Monseigneur Claude-Henri Plantier, préside à la cérémonie du dépôt des reliques dans la collégiale de Roquemaure, où elles sont invoquées pour sauver les vignes.

Sur la place de la Pousterle, le panégyrique de saint Valentin est dit en présence d’une foule immense qui ensuite accompagne les reliques depuis le château vers la collégiale où désormais elles demeurent dans une chasse dorée à droite de l’autel. Elles sont depuis sorties tous les deux ans, lors une grande fête commémorant la procession et le saint patron des amoureux, le dimanche le plus proche du [35].

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Liste des maires

Jumelages

Ehringshausen (Allemagne) depuis le [41]

Ehringshausen (Allemagne) depuis le [41] Bussolengo (Italie)

Bussolengo (Italie)

Politique environnementale

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[42]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[43].

En 2019, la commune comptait 5 545 habitants[Note 10], en augmentation de 1,59 % par rapport à 2013 (Gard : +2,08 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Enseignement

Santé

Culte

Économie

Revenus

En 2018 (données Insee publiées en ), la commune compte 2 277 ménages fiscaux[Note 11], regroupant 5 333 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 19 850 €[I 7] (20 020 € dans le département[I 8]). 42 % des ménages fiscaux sont imposés[Note 12] (43,9 % dans le département).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 9] | 8,6 % | 11,5 % | 12,6 % |

| Département[I 10] | 10,6 % | 12 % | 12 % |

| France entière[I 11] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 3 369 personnes, parmi lesquelles on compte 74 % d'actifs (61,4 % ayant un emploi et 12,6 % de chômeurs) et 26 % d'inactifs[Note 13],[I 9]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est supérieur à celui de la France et du département, alors qu'il était inférieur à celui du département en 2008.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction d'Avignon, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 3],[I 12]. Elle compte 1 580 emplois en 2018, contre 1 520 en 2013 et 1 403 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 2 100, soit un indicateur de concentration d'emploi de 75,2 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 57 %[I 13].

Sur ces 2 100 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 599 travaillent dans la commune, soit 29 % des habitants[I 14]. Pour se rendre au travail, 85,4 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 2,6 % les transports en commun, 8,1 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 3,9 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 15].

Activités hors agriculture

Secteurs d'activités

429 établissements[Note 14] sont implantés à Roquemaure au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 15],[I 16].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 429 | 100 % | (100 %) |

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 35 | 8,2 % | (7,9 %) |

| Construction | 80 | 18,6 % | (15,5 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 133 | 31 % | (30 %) |

| Information et communication | 8 | 1,9 % | (2,2 %) |

| Activités financières et d'assurance | 17 | 4 % | (3 %) |

| Activités immobilières | 16 | 3,7 % | (4,1 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 46 | 10,7 % | (14,9 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 51 | 11,9 % | (13,5 %) |

| Autres activités de services | 43 | 10 % | (8,8 %) |

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 31 % du nombre total d'établissements de la commune (133 sur les 429 entreprises implantées à Roquemaure), contre 30 % au niveau départemental[I 17].

Entreprises et commerces

Les cinq entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[46] :

- Sofec, fabrication de peintures, vernis, encres et mastics (9 832 k€)

- H.zobel, fabrication de vis et de boulons (7 484 k€)

- La Carthaginoise, production de boissons alcooliques distillées (6 862 k€)

- Imaur, supermarchés (6 158 k€)

- Objectif - Sante, commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (3 865 k€)

Viticulture

Après la crise du phylloxéra, Henri de Régis, propriétaire du château de Ségriès, pour mettre en valeur ses terres, décida, en 1925, de replanter un vignoble. Dans la décennie suivante, il entreprit de suivre l'exemple du combat que menait sur la rive gauche du Rhône le baron Pierre Le Roy de Boiseaumarié. Avec quelques amis convaincus, il décida de faire classer le terroir de Lirac en appellation d’origine contrôlée (AOC). La demande en fut faite auprès d'un tribunal.

Le projet se concrétisa après la seconde guerre. Le , l’appellation fit l’objet d’une reconnaissance judiciaire par le tribunal d’Uzès. Après deux années d’enquêtes complémentaires sur le terrain (terroir, types de vins, etc.) les experts de l’INAO achevèrent la délimitation de l’aire d’appellation sur les communes de Lirac, Roquemaure, Saint-Laurent-des-Arbres et Saint-Geniès-de-Comolas. Ce qui aboutit à la reconnaissance de l’AOC Lirac définie par le décret du . La nouvelle appellation devenait le premier cru des côtes-du-rhône à produire des vins de trois couleurs : rouge, rosé, blanc.

Agriculture

La commune est dans la vallée du Rhône, une petite région agricole occupant la frange est du département du Gard[47]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 16] sur la commune est la viticulture[Carte 4].

| 1988 | 2000 | 2010 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|

| Exploitations | 126 | 76 | 48 | 42 |

| SAU[Note 17] (ha) | 1 014 | 815 | 722 | 721 |

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 126 lors du recensement agricole de 1988[Note 18] à 76 en 2000 puis à 48 en 2010[49] et enfin à 42 en 2020[Carte 5], soit une baisse de 67 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 61 % de ses exploitations[50],[Carte 6]. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de 1 014 ha en 1988 à 721 ha en 2020[Carte 7]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 8 à 17 ha[49].

Entreprises et commerces

Huile d'olive de Provence AOC

L'huile d'olive de Provence est protégée par une appellation d'origine contrôlée (AOC) à la suite d'une enquête diligentée par l'INAO, dont les conclusions ont été déposées auprès de la commission le , réunie à Arles. La signature du décret parut au Journal officiel le [51]

Pour pouvoir postuler à l'AOC, l'huile d'olive de Provence doit être élaborée à base des variétés aglandau, bouteillan, cayon, salonenque ainsi que celles dénommées localement brun, cayet, petit ribier et belgentiéroise. Il faut au moins deux de ces variétés principales présentes au sein de l'oliveraie[51],[52].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Collégiale Saint-Jean-Baptiste (XIIIe – XIVe siècles), de style gothique provençal, renfermant un buste du pape Clément V, des reliques de Saint-Valentin et des orgues dont la partie instrumentale remonte à 1690 et le buffet à 1820. L'édifice a été inscrit au titre des monuments historiques en 1997[53]. De nombreux objets sont référencés dans la base Palissy (voir les notices liées)[53].

- Hôtel de ville actuel et ancien hôtel de ville datant du XVIIIe siècle, une partie de ce dernier datant même du XVe siècle ;

- Maison du cardinal Bertrand, datant du XVe siècle ;

- Les arceaux de la place du Marché XIIIe siècle ;

- Hôtels particuliers du XVIIe – XVIIIe siècles ;

- Le prieuré de Truel

chapelle romane, bâtie sur une petite bute au-dessus de l'intersection d'anciens chemins. Appelée S. Salvatori de Torcularibus, peut-être pour avoir succédé au moulin à huile d'une villa gallo-romaine, cette chapelle semble avoir été centre d'un prieuré d'abord uni à la mense monacale de Saint-André de Villeneuve, et qui plus tard, appartint aux templiers (sous le vocable de Saint-Pierre-ès-Liens). Cette chapelle fut autrefois fortifiée et abrite une claustra romane classée.

- Chapelle Saint-Joseph-des-Champs XVIIe – XVIIIe siècles ;

- Chapelle de Truel 12e, ancienne chapelle des templiers;

- Chapelle romane Saint-Agricol (XIIe siècle, XVIIe – XVIIIe siècles) ;

- Chapelle de Traslepuy.

- Chapelle de Manissy.

- Tour carrée, dite des Carthaginois, et tour ronde, dite de la Reine.

- Le vignoble de l'AOC Lirac au pied de la chapelle Saint-Agricol de Clary

- Chapelle Saint-Joseph de Roquemaure

- Le château de Truel

Truel, hameau de Roquemaure, tire son nom des pressoirs (torculum), nombreux sur son territoire. Il abrite la chapelle Saint-Sauveur, prieuré de l’Abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon depuis le début du XIIe siècle. Une source issue des galeries drainantes, attestée depuis longtemps, a donné son nom au quartier appelé « la Font des Moynes » sur lequel est implanté le château.

Le château comporte trois niveaux dont le dernier est partiellement sous plafond rampant. Bâtiment en forme de pavé droit, la façade principale, au sud, comporte deux portes et de nombreuses fenêtres dont une fenêtre à meneaux vers l'est de la façade. Les encadrements sont faits d'une pierre calcaire relativement alvéolée, certainement du Gard, et le reste est enduit. À l'angle sud-est, on trouve les restes bas (encorbellement) d'une échauguette.

Dès l’origine, la maison se trouvait à la croisée de routes, parmi lesquelles le chemin de la poste reliant Roquemaure à Villeneuve à travers les collines, les bords du Rhône étant impraticables une grande partie de l’année. En 1844, le marquis de Montlaur, alors propriétaire du château, obtint de la commune le déplacement du tracé du chemin. Les quatre entrées actuelles de la propriété rappellent l’ancienne topographie.

- Le château de Clary

À l’orée de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, période à partir de laquelle Cassini cartographie la France, la forêt de Clary est une forêt entourée de vignes. Une partie du plateau de Vallongue est encore occupée par la lande notamment en lisière de forêt. La forêt de Clary était une possession royale jusqu’en 1762. À cette date, Louis XV la cède au comte d’Eu, petit-fils de Mme de Montespan et de Louis XIV, ceci dans le cadre de l’échange de la principauté des Dombes. Le comte d’Eu la vendra ensuite à Marie Joseph Emmanuel de Guignard, vicomte de Saint-Priest en 1775. Cette dernière date marque la naissance du domaine qui réunit 340 ha. La vocation agricole du domaine s’affirma très rapidement car 16 ans plus tard, en 1791, sur les 340 ha de forêt initiaux, 120 ha environ sont déjà cultivés, dont 30 en vigne.

- Le château de Roquemaure

La plus ancienne mention que nous ayons de ce château date de 1209. Or à cette époque, le comte de Toulouse, Raymond VI, était accusé par l’Église de Rome de complaisance à l’égard de l’hérésie cathare qui se développait sur ses terres. En signe de soumission, il céda 9 châteaux à l’église, dont ceux de Morans, Oppède, Fourques, Montferran, Beaume et Roquemaure (castrum de Roccamaura). Immédiatement et pour le temps de la croisade contre les Albigeois, Roquemaure est remis à l’évêque d’Avignon. En 1229, à la suite du traité de Meaux-Paris, le roi de France, saint Louis, reçoit toutes les terres du comte de Toulouse situées le long du Rhône gardois. Roquemaure devient un site royal dans la toute nouvelle sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes. La forteresse de Roquemaure se dresse au-dessus des passages, port et péage, à hauteur d’un verrou du Rhône (entre Roquemaure et le château de l’Hers) et prend une importance considérable jusqu’à ce que les rois s’emparent de la Provence. La garnison relativement importante et le passage des hôtes de qualité, rois et officiers royaux en témoignent. La forteresse est placée sous la responsabilité d’un châtelain dit aussi capitaine assisté d’hommes exerçant leurs fonctions au château soit au port au pied du rocher. Tous sont sous la responsabilité directe du roi et de son représentant local, le sénéchal de Beaucaire et Nîmes. Exerçant leur fonction de manière itinérante, les sénéchaux s’installent l’un après l’autre au château.

Héraldique

|

Blason | De gueules aux trois rocs d'échiquier d'or, au chef cousu d'azur chargé de trois fleurs de lys aussi d'or. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Culture

- Fête de Saint Valentin : depuis 1988, une année sur deux, le week-end le plus proche du , une grande reconstitution historique fait revivre ce temps fort de l'histoire de la cité.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[13].

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[31].

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- La part des ménages fiscaux imposés est le pourcentage des ménages fiscaux qui ont un impôt à acquitter au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'impôt à acquitter pour un ménage fiscal correspond à la somme des impôts à acquitter par les foyers fiscaux qui le composent.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[48].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

Site de l'Insee

- « Commune urbaine - définition » (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Roquemaure » (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Roquemaure » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Gard » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Roquemaure » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Gard » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Roquemaure » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Roquemaure » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Gard » (consulté le ).

Autres sources

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Pujaut - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Roquemaure et Pujaut », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Pujaut - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Roquemaure et Nîmes », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Nîmes-Courbessac - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Nîmes-Courbessac - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Nîmes-Courbessac - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Roquemaure », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9301590 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Roquemaure », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF « le Rhône » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF « le Rhône et ses canaux » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Roquemaure », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Liste des territoires à risque important d'inondation (TRI) de 2012 », sur https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr (consulté le )

- « cartographie des risques d'inondations du TRI d'Avignon – plaine du Tricastin – Basse vallée de la Durance », sur https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/ (consulté le )

- « 0 », sur https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Roquemaure », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque nucléaire.

- Eugène Germer-Durand, Dictionnaire topographique du département du Gard, Imprimerie impériale, Paris, 1868, p. 188.

- Roquemaure sur le site nemausus.com

- Guy Barruol, Michèle Bois, Yann Codou, Marie-Pierre Estienne, Élizabeth Sauze, « Liste des établissements religieux relevant de l’abbaye Saint-André du Xe au XIIIe siècle », in Guy Barruol, Roseline Bacon et Alain Gérard (directeurs de publication), L’Abbaye de Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, histoire, archéologie, rayonnement, Actes du colloque interrégional tenu en 1999 à l'occasion du millénaire de la fondation de l'abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, Éd. Alpes de Lumières, Cahiers de Salagon n° 4, Mane, 2001, 448 p. (ISSN 1254-9371), (ISBN 2-906162-54-X), p 227

- Renée Lefranc, Et le pâtre Bénezet fit un pont pour Avignon, sous la direction de Dominique Vingtain, conservateur du palais des Papes, Avignon, éd. RMG-Palais des Papes, 2000, p. 47. (ISBN 2-906647-35-7).

- Ce nom traversa les siècles puisqu'en 1869, un journal local avait pour titre La Côte du Rhône et qu'en 1890 Frédéric Mistral parle de « Costo du Rose, renommée pour ses vins ».

- Arrêt de 1737 et prescription sur la côte du Rhône

- « Résultats municipales 2020 à Roquemaure », sur lemonde.fr (consulté le ).

- « Partnerschaften » Site web de la commune d'Ehringshausen, consulté le 27 mars 2017.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « Entreprises à Roquemaure », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Roquemaure - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département du Gard » (consulté le ).

- (fr) « Décret du 14 mars 2007 relatif à l'huile d'olive de Provence AOC », INAO.

- (fr) « Les variétés d'olives », sur terroirselect.info.

- « Eglise collégiale et paroissiale Saint-Jean-Baptiste », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

Annexes

Articles connexes

- Communes du Gard

- Anciennes communes du Gard

- Côte du Rhône

- Placide Cappeau

- Humbert Clérissac (1864-1914)

- Joseph Ranquet (1868-1954)

- Lirac (AOC)

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Site officiel

- Roquemaure sur le site de l'Institut géographique national

- Portail des communes de France

- Portail du Rhône

- Portail du Gard

На других языках

[de] Roquemaure (Gard)

Roquemaure ist eine französische Gemeinde mit 5545 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Gard der Region Okzitanien.[en] Roquemaure, Gard

Roquemaure (French pronunciation: [ʁɔkmoʁ]; Occitan: Ròcamaura; Provençal: Recamaulo)[lower-alpha 1] is a small town and commune in the Gard department of southern France. The town lies 12 kilometres (7.5 miles) north of Avignon on the right bank of the Rhône. In 2017 the commune had a population of 5,481.[5][es] Roquemaure (Gard)

Roquemaure es una población y comuna francesa, situada en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Gard, en el distrito de Nimes y cantón de Roquemaure.- [fr] Roquemaure (Gard)

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии