world.wikisort.org - France

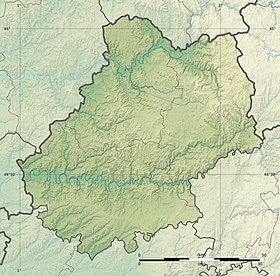

Rampoux est une commune française, située dans l'ouest du département du Lot en région Occitanie. Elle est également dans la Bouriane, une région naturelle sablonneuse et collinaire couverte de forêt avec comme essence principale des châtaigniers.

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le ruisseau de l'Ourajoux et par un autre cours d'eau. Elle est incluse dans le bassin de la Dordogne.

Rampoux est une commune rurale qui compte 100 habitants en 2019, après avoir connu un pic de population de 730 habitants en 1806. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Gourdon. Ses habitants sont appelés les Rampoussiens ou Rampoussiennes.

Géographie

Les hameaux des Bouscaillou, Colombier, Repayre et Salapès forment avec le petit bourg de Rampoux une commune de 570 ha de superficie, située à 10 km de Salviac et 20 km de Gourdon. La commune est arrosée par le petit cours d'eau de l'Ourajoux.

Le village est bâti sur une éminence, à 260 mètres d'altitude, de part et d'autre de la route départementale 25.

Communes limitrophes

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat, Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Cazals - Dde », sur la commune de Cazals, mise en service en 1959[7] et qui se trouve à 7 km à vol d'oiseau[8],[Note 3], où la température moyenne annuelle est de 12,4 °C et la hauteur de précipitations de 940,7 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Gourdon », sur la commune de Gourdon, mise en service en 1961 et à 12 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 12,4 °C pour la période 1971-2000[11], à 12,7 °C pour 1981-2010[12], puis à 13,1 °C pour 1991-2020[13].

Milieux naturels et biodiversité

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[14],[15].

La commune fait partie de la zone de transition du bassin de la Dordogne, un territoire d'une superficie de 1 880 258 ha reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO en juillet 2012[16],[17].

Urbanisme

Typologie

Rampoux est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4],[18],[I 1],[19].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Gourdon, dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 22 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[I 2],[I 3].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (51,7 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (52,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (48,3 %), zones agricoles hétérogènes (39,6 %), prairies (12,1 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Rampoux est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible)[21]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[22].

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment l'Ourajoux. La cartographie des zones inondables en ex-Midi-Pyrénées réalisée dans le cadre du XIe Contrat de plan État-région, visant à informer les citoyens et les décideurs sur le risque d’inondation, est accessible sur le site de la DREAL Occitanie[23]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1992, 1993 et 1999[24],[21].

Rampoux est exposée au risque de feu de forêt du fait de la présence sur son territoire du massif Ouest. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies a été approuvé par arrêté préfectoral le pour la période 2015-2025. Les propriétaires doivent ainsi couper les broussailles, les arbustes et les branches basses sur une profondeur de 50 mètres, aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, plantations, reboisements, landes ou friches. Le brûlage des déchets issus de l’entretien des parcs et jardins des ménages et des collectivités est interdit. L’écobuage est également interdit, ainsi que les feux de type méchouis et barbecues, à l’exception de ceux prévus dans des installations fixes (non situées sous couvert d'arbres) constituant une dépendance d'habitation[25].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines), des éboulements, chutes de pierres et de blocs, des glissements de terrain et des tassements différentiels[26]. Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[27].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 96,8 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,7 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 69 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 67 sont en en aléa moyen ou fort, soit 97 %, à comparer aux 72 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[28],[Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[27].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2005 et par des mouvements de terrain en 1999[21].

Toponymie

Le toponyme Rampoux, et autrefois Rampous serait basé sur le diminutif occitan rampa issu du germanique kramp avec le sens de crampe, raideur convulsive. Ernest Nègre propose le nom germanique Rampodus[29].

Histoire

La paroisse dépendait, au Moyen Âge, de l'abbaye Saint-Pierre de Marcilhac-sur-Célé et la seigneurie des Gourdon de la famille de Rampoux et des La Grange, au XVIIIe siècle.

Commune décidée à entrer dans le rythme de la vie moderne, Rampoux manifeste aujourd'hui sa vitalité par l'aménagement de sa place Principale, par la construction de logements locatifs et par sa participation efficace au concours des villages fleuris.

Liste des consuls

Les consuls de Rampoux sous l'Ancien Régime sont[30] :

| Année | Nom | Demeurant |

|---|---|---|

| 1734 et 1735 | Marc Lafon | |

| 1737 | Louis Pechmagré | |

| 1738 | Bergues | |

| 1739 | Louis Salinier | |

| 1741 | Géraud Laville | |

| 1747 | Annet Dantony | |

| 1748 | Vidilhe | |

| 1750 | François Bargues | |

| 1752 | Pierre Marty | |

| 1753 | Goudal | |

| 1754 | Pierre Marty (Martin) | Colombié |

| Jean Roujol | ||

| 1755 | Goudal | |

| 1756 | Lafon | |

| 1757 et 1758 | Pierre Vesiat | Monsalvy |

| 1759 | Marty | |

| 1760 | Salinier | Monsalvy |

| 1761 | Goudal |

Politique et administration

Organisation religieuse

L'église de Rampoux fut longtemps, sur le plan religieux, une annexe du doyenné de Lavercantière, lui même rattaché au prieuré bénédictin de Marcilhac-sur-Célé.

Il s'y trouvait un recteur qui percevait les dîmes mais c'est le recteur de Lavercantière qui y administrait les sacrements, ce dont eu à se plaindre Bernard de Martinhac : "Vu le nombre des habitants de Rampoux et il serait plus convenable comme aussi plus commode pour eux, que le recteur de Rampoux s'occupa d'eux plutôt que celui de Lavercîantière". Cette supplique, après laquelle le pape chargea les archidiacres de Cahors et le chantre de la cathédrale de faire une enquête, et, si les faits étaient exacts d'arranger les choses comme le demandait le suppléant, n'eût pas d'effet immédiat.

Ce prieuré qui n'avait initialement pas charge d'âmes, obtint une telle charge en 1556, exercée par un vicaire perpétuel de Lavercantière.

En 1582, la rente attachée au prieuré était de 4 écus[31].

| Date | Nom | Observations |

|---|---|---|

| 1515 | Gui des Mas (sans doute des Mas de Peyrille) | le prieuré de Rampoux lui fut donné |

| 1516 | Guillaume de Martinhac | Meurt cette année là, laissant le prieuré vacant. Jean de Crahibus assure le double service de Lavercantière et Rampoux. |

| 1534 | Jean du Broc | |

| 1544 | Antoine de la Garde | pronotaire du St Siège, également recteur de Reilhac. |

| 1593 | Johan Lafont | |

| 1647 et 1654 | Jean de Guiscard (-1663) | futur grand aumonier du roi, conseiller d'Etat |

| 1698 | Autre Jean de Giscard | |

| début du XVIIIe siècle (et avant 1751) | Monsieur Baudus[32] |

En 1773 au moins, Rampoux possède ensuite le statut de paroisse autonome.

| Date | Nom | Observations |

|---|---|---|

| Vers 1900 | abbé Gizard | redécouvre les fresques murales de l'église |

| avant 1935 | Fernand Carrayrou |

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[33]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[34].

En 2019, la commune comptait 100 habitants[Note 6], en augmentation de 2,04 % par rapport à 2013 (Lot : +0,19 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Vie locale

Le mise en souterrain des réseaux électriques et téléphonique, la réfection de l'éclairage public contribuent à l'embellissement du bourg. La poursuite de la réhabilitation des bâtiments privés et communaux apportera, à l'avenir, une note de coquetterie supplémentaire.

Pêche à la truite dans l'Ourajoux, sentier de randonnée équestre, autant de loisirs pour les amateurs de nature paisible et vivifiante.

Économie

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 4] | 4,5 % | 7,7 % | 7,7 % |

| Département[I 5] | 7,3 % | 8,9 % | 9,6 % |

| France entière[I 6] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 65 personnes, parmi lesquelles on compte 84,6 % d'actifs (76,9 % ayant un emploi et 7,7 % de chômeurs) et 15,4 % d'inactifs[Note 7],[I 4]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Gourdon, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 3],[I 7]. Elle compte 13 emplois en 2018, contre 11 en 2013 et 19 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 50, soit un indicateur de concentration d'emploi de 26 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 64 %[I 8].

Sur ces 50 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 12 travaillent dans la commune, soit 24 % des habitants[I 9]. Pour se rendre au travail, 88 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 2 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 10 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 10].

Activités hors agriculture

Secteurs d'activités

4 établissements[Note 8] sont implantés à Rampoux au [I 11]. Le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques et des activités de services administratifs et de soutien est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 50 % du nombre total d'établissements de la commune (2 sur les 4 entreprises implantées à Rampoux), contre 13,5 % au niveau départemental[I 12].

Entreprises et commerces

Agriculture

| 1988 | 2000 | 2010 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|

| Exploitations | 14 | 6 | 4 | 3 |

| SAU[Note 9] (ha) | 222 | 207 | 231 | 238 |

La commune est dans la « Bourianne », une petite région agricole occupant une partiede l'ouest du territoire du département du Lot[37]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 10] sur la commune est la polyculture et/ou le polyélevage[Carte 4]. Trois exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune sont dénombrées lors du recensement agricole de 2020[Note 11] (14 en 1988). La superficie agricole utilisée est de 238 ha[39],[Carte 5],[Carte 6].

Lieux et monuments

Église Saint-Pierre-ès-Liens

Dans l'église Saint-Pierre-ès-Liens de Rampoux on a découvert sous une affreuse couche de chaux des peintures anciennes et remarquables.

L'édifice a été classé au titre des monuments historiques en 1914[40]. Plusieurs objets sont référencés dans la base Palissy[40].

Le style de l'église de Rampoux est partie style roman et partie ogival ; aussi peut-on faire remonter son origine au XIIIe ou au commencement du XIVe siècle. À l'origine, prieuré bénédictin dépendant de l'abbaye Saint-Pierre de Marcilhac-sur-Célé.

Ces peintures se trouvent dans une chapelle, à droite de l'église, elles se composent de quatre panneaux, plus la voûte divisée en quatre par deux arceaux la soutenant.

L'église Saint-Germain-et-Saint-Victor

L'église Saint-Germain-et-Saint-Victor est un édifice des XIIIe et XVe siècles, à la belle patine ocre, construit sur un plan en forme de croix. Elle présente une nef de deux travées, plus haute que le chœur terminé par une abside en cul de four, et un clocher carré à tourelle d'angle. La chapelle latérale sud est décorée de peintures murales évoquant la vie du Christ : à l'est, l'Annonciation, le Père Éternel et la Crucifixion ; à l'ouest, la Mise au tombeau ; au sud, la Flagellation, tandis que l'arc d'entrée figure les anges portant les instruments de la Passion. La voûte, d'un joli coloris gris bleu et rouge sur fond blanc représente les symboles des quatre Évangélistes. Cet ensemble est intéressant par son aisance, sa grandeur et l'exactitude de physionomies.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[38].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Rampoux » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Lot » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Rampoux » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Rampoux » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Lot » (consulté le ).

Autres sources

- Carte IGN sous Géoportail

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Cazals - Dde - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Rampoux et Cazals », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Cazals - Dde - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Rampoux et Gourdon », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Gourdon - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Gourdon - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Gourdon - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne », sur mab-france.org (consulté le )

- « Bassin de la Dordogne - zone de transition - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Rampoux », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- DREAL Occitanie, « CIZI », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Rampoux », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- Gaston Bazalgues, À la découverte des noms de lieux du Quercy : Toponymie lotoise, Gourdon, Éditions de la Bouriane et du Quercy, , 127 p. (ISBN 2-910540-16-2), p. 119.

- Famille de Boysson, Livre de raison (1732-1789).

- scientifiques et artistiques du Lot Auteur du texte Société des études littéraires, « Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot », sur gallica.bnf.fr, (consulté le ).

- Abbé de Marsis, Portrait du saint prêtre, et du sage et zélé vicaire-général, dans l'histoire de la vie de M. Baudus, chanoine de l'église cathédrale de Caors, & vicaire-général de ce diocèse. Par M. l'Abbé de Marsis,..., chez Vedeilhié, (lire en ligne), Page 128.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Rampoux - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Eglise Saint-Pierre-ès-Liens », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

- Dégagnazès

- Liste des communes du Lot

Liens externes

- Portail du Lot

- Portail des communes de France

На других языках

[en] Rampoux

Rampoux (French pronunciation: [ʁɑ̃pu]; Occitan: Rampons) is a commune in the Lot department in south-western France.- [fr] Rampoux

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии