world.wikisort.org - France

Murviel-lès-Montpellier (Mervièlh en occitan) est une commune française située dans l'est du département de l'Hérault en région Occitanie.

| Murviel-lès-Montpellier | |

Vue générale depuis le sud. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Hérault |

| Arrondissement | Montpellier |

| Intercommunalité | Montpellier Méditerranée Métropole |

| Maire Mandat |

Isabelle Touzard 2020-2026 |

| Code postal | 34570 |

| Code commune | 34179 |

| Démographie | |

| Gentilé | Murviellois |

| Population municipale |

1 863 hab. (2019 |

| Densité | 184 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 36′ 19″ nord, 3° 44′ 15″ est |

| Altitude | 150 m Min. 66 m Max. 236 m |

| Superficie | 10,11 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Montpellier (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Pignan |

| Législatives | Huitième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par le ruisseau de Lassedéron, le ruisseau de Vertoublanc et par un autre cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable : deux sites Natura 2000 (la « montagne de la Moure et Causse d'Aumelas » et les « garrigues de la Moure et d'Aumelas ») et deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Murviel-lès-Montpellier est une commune rurale qui compte 1 863 habitants en 2019, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1962. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Montpellier. Ses habitants sont appelés les Murvielois ou Murvieloises.

Géographie

Le territoire de Murviel est implanté à sept kilomètres à l'ouest de Montpellier ; il est marqué par d'importantes déclivités (environ 100 mètres de dénivelé entre le point haut - 200 mètres d'altitude à Valcrose, et le point bas dans la vallée à l'est en direction de Saint-Georges-d'Orques autour de 100 mètres d'altitude). Pour information, le centre du bourg se situe autour de 140 mètres.

Son accessibilité est relativement aisée par la proximité d'un axe autoroutier (l' A750 se situe à quatre kilomètres au nord de la commune - axe reliant la méridienne A75 à Montpellier).

Situé dans un massif recouvert de garrigue au nord de la plaine de Pignan, il s'agit d'une zone de colline méditerranéenne où l'eau est une ressource rare.

Communes limitrophes

Climat

Dans ce secteur, on trouve un climat méditerranéen marqué : les étés sont chauds et secs, l'arrière saison et l'automne sont doux et voient se succéder des périodes bien ensoleillées et des pluies assez abondantes.

L'ensoleillement est de 2 700 heures/an à Montpellier - à titre d'exemple, il est de 1 800 heures/an à Paris, et le secteur le plus ensoleillé de France est l'Arrière Pays Varois avec 2 900 heures/an.

La pluviométrie annuelle moyenne à Murviel-les-Montpellier est de l’ordre de 800 mm avec une forte irrégularité (INRA, Baldy 1990). Les valeurs extrêmes peuvent aller de moins de 400 mm (1985) à plus de 1 500 mm. À Murviel, les pluies estivales, cumulées entre juin et août, sont faibles, de l’ordre de 100 mm en année médiane.

Hydrographie

Dans ce climat méditerranéen relativement aride, la compétition entre l'usage urbain et l'usage agricole de l'eau a induit la création d'une station d'épuration par lagunage (avec deux lagunes pour l'épuration des eaux usées et une 3e pour le stockage de l'eau). Après épuration dans les lagunes, l'eau est filtrée et enfin utilisée pour l'irrigation de cultures de raisins de table et d'oliviers localisées à proximité, le sol jouant alors son rôle de filtre. Ce dispositif autorise une économie de 50 000 m3 d'eau par an, certains éléments polluants (nitrates, phosphates) sont recyclés par les cultures, l'objectif étant le zéro pollution. Notons qu'au nord du territoire communal, proche du domaine des Quatre Pilas, a été mis en évidence une nappe souterraine importante (débit enregistré 40 m3/h).

Site naturel

Le domaine du Mas Dieu, à cheval sur trois communes (Montarnaud, Murviel, Saint-Paul), représente 540 hectares.

Un projet initié en 1990 par le district de Montpellier devait voir l'implantation d'une décharge géante sur ce site, la mise en évidence d'une nappe phréatique importante sous le site, et surtout de la forte conductivité des sols localement (d'où un risque de pollution), ont permis l'abandon de ce projet… à la suite du rachat du foncier par la SAFER auprès de Vivendi Environnement[réf. nécessaire]. Depuis lors, un ambitieux projet d'aménagement a vu le jour :

- 145 hectares affectés aux projets agricoles (culture de la vigne et de l'olivier - relance de variétés traditionnelles oubliées comme la Rougette de Pignan, la Verdale, culture de la truffe ;

- 242 hectares consacrés au pâturage d'un troupeau ovin (race caussenarde en voie de disparition) ;

- 100 hectares de parc public avec un lac (accès gratuit), avec sentiers de promenade (il est également envisagé un parc à thème « le jardin des découvertes » de 20 hectares).

Milieux naturels et biodiversité

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 1]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats[2] :

- la « montagne de la Moure et Causse d'Aumelas », d'une superficie de 10 694 ha, présentant sur 20 % de son territoire un couvert de pelouses méditerranéennes à brachypode rameux (Brachypodium ramosum) bien entretenues grâce à une pratique pastorale encore très fréquente. Des landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues et phrygana couvrent 45 %, et des forêts sempervirentes non-résineuses (chênaie verte et blanche avec de grands houx arborescents) pour 25 %. Sept espèces de chauve-souris, dont 3 d'intérêt communautaire, présentes sur le site[3] et un au titre de la directive oiseaux[2] :

- les « garrigues de la Moure et d'Aumelas », d'une superficie de 9 015 ha, abritant un couple nicheur d'Aigles de Bonelli. Ce site est aussi important pour l'aigle royal, comme zone d'alimentation des individus erratiques et d'un couple nicheur à proximité[4].

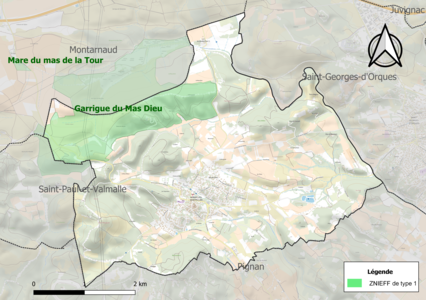

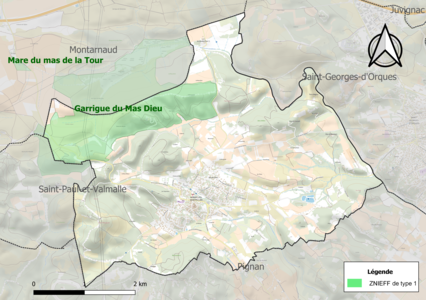

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 2] est recensée sur la commune[5] : la « garrigue du Mas Dieu » (248 ha), couvrant 3 communes du département[6] et une ZNIEFF de type 2[Note 3],[5] : le « causse d'Aumelas et montagne de la Moure » (16 237 ha), couvrant 16 communes du département[7].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Murviel-lès-Montpellier.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Murviel-lès-Montpellier est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4],[8],[I 1],[9].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Montpellier, dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 161 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[I 2],[I 3].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (54,7 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (51 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : cultures permanentes (35,2 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (21,9 %), zones agricoles hétérogènes (19,5 %), forêts (16 %), zones urbanisées (7,4 %)[10].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Murviel-lès-Montpellier est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[11]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[12].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le ruisseau de Lasséderon. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1989, 2002, 2003 et 2014[13],[11].

Murviel-lès-Montpellier est exposée au risque de feu de forêt. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été approuvé en juin 2013 et court jusqu'en 2022, où il doit être renouvelé. Les mesures individuelles de prévention contre les incendies sont précisées par deux arrêtés préfectoraux et s’appliquent dans les zones exposées aux incendies de forêt et à moins de 200 mètres de celles-ci. L’arrêté du réglemente l'emploi du feu en interdisant notamment d’apporter du feu, de fumer et de jeter des mégots de cigarette dans les espaces sensibles et sur les voies qui les traversent sous peine de sanctions. L'arrêté du rend le débroussaillement obligatoire, incombant au propriétaire ou ayant droit[Note 6],[14].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 90 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (59,3 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 680 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 643 sont en en aléa moyen ou fort, soit 95 %, à comparer aux 85 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[15],[Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[16].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[17].

Toponymie

Attestée sous les formes Muro Vetulo en 1031 et 1060, de Muro Veteri en 1149 et 1150[18].

Le nom du village vient du pluriel latin muri vetuli, de l'occitan mur « mur d'enceinte », accompagné de l’adjectif vièlh « vieux »[18].

« A tiré son nom des ruines de l'oppidum situé au lieu-dit le Château ou le Castellas »[18].

Histoire

La colline du Castellas est occupée au moins depuis le IIe siècle av. J.-C. (Oppidum d'Altimurium). À la fin du Ier siècle av. J.-C., la localité s'étendait sur 30 hectares. En face se trouvait un sanctuaire gallo-romain récemment découvert[19].

Face au site antique d’Altimurium, le castrum (village fortifié) de Murviel est édifié autour d’un château-fort datant du XIe et XIIe siècles mais vraisemblablement établi sur des vestiges antérieurs (présence de tombes) peut-être du Haut Moyen Âge. Appartenant à un certain Aeneas mentionné dans le cartulaire de Gellone en 1107, le château passe ensuite aux mains d’une famille seigneuriale, les Aton (ou Athon), vassale des Guilhem, seigneurs de Montpellier qui cherchaient alors à exercer leur pouvoir sur tous les territoires à l’ouest de Montpellier afin d’étendre leur seigneurie et garantir leur sécurité jusqu’à la vallée de l’Hérault.

Au XIIIe siècle, alors propriété de Jacques Ier d'Aragon, la seigneurie de Murviel est cédée à l’évêque de Maguelone, Béranger de Frédol, par un accord signé le . Murviel est rapidement ajoutée à la mense épiscopale de Maguelone, faisant du village une seigneurie ecclésiastique relevant de l’évêque qui détient le pouvoir temporel comme n’importe quel seigneur féodal.

Au XIVe siècle, malgré les épreuves (peste noire, guerre de Cent Ans), le château de Murviel demeure. Ce n’est qu’avec la Guerre des Religions opposant protestants et catholiques qu’il sera mis à mal : mal défendu car peu occupé, le château de Murviel est incendié partiellement en 1562. En 1591, l’évêque de Montpellier, Antoine de Subjet, décide de transférer le château de Murviel à Pierre de Griffy (dont le nom apparaît en tête du Compoix de 1601 conservé à la Mairie de Murviel), moyennant 300 écus et la promesse de restaurer l’édifice dans un délai de cinq années. La promesse n’ayant pas été tenue, le château de Murviel est repris par l’évêque Jean Garnier en 1605.

Au XVIIe siècle, une expertise du château est commandée par l’évêque mais en raison de son coût trop onéreux, la restauration n’aura jamais lieu. Seul le bastion sud-ouest est réaménagé (voûtement des caves et création d’un appartement au premier étage) afin d’y installer le presbytère. À partir du XVIIIe siècle, le château est progressivement démantelé, parfois jusqu’à l’arasement complet de certains secteurs : les pierres sont récupérées par les habitants et même vendues par adjudication.

Le village médiéval de Murviel possède également une église, dont la première mention date de 1080, sous l’invocation de Saint Jean-Baptiste. D’après les mentions faites dans le cartulaire de Gellone aux XIe et XIIe siècles, le prieuré de Murviel serait une fondation des moines de Gellone, puis serait passé aux mains des évêques de Maguelone dans la deuxième moitié du XIIe siècle. La partie la plus ancienne de l’édifice, l’abside romane, a sans doute été construite à la fin du XIIe siècle.

L’église de Murviel est ainsi à la fois une église castrale (c’est-à-dire l’église du castrum de Murviel) et une église castellane puisqu’incorporée dans les structures du château fort (castellum). Si l’on attribue historiquement la construction de l’église au chapitre de Maguelone, il n’est pas impossible qu’elle soit l’œuvre d’un des seigneurs de Murviel lié à la famille des Guilhems de Montpellier.

L’église Saint-Jean-Baptiste de Murviel devient, après les guerres de Religion, l’église paroissiale, à la suite de l’abandon d’un second édifice de culte situé en dehors du castrum dédié à saint Julien (dont le souvenir est perpétué par le tènement actuel de Saint Julia au milieu des vestiges de la ville basse gallo-romaine), complètement détruit au XVIIe siècle. L’église Saint-Jean-Baptiste est à de multiples reprises remaniée au cours des siècles suivants (construction de la nef et agrandissement, clocher, tribune, chapelles). En 1932-1933, le clocher est reconstruit puis l’église rénovée en 1944 pour lui rendre son aspect originel[20].

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[21]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[22].

En 2019, la commune comptait 1 863 habitants[Note 7], en diminution de 1,32 % par rapport à 2013 (Hérault : +7,63 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 702 ménages fiscaux[Note 8], regroupant 1 831 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 24 380 €[I 4] (20 330 € dans le département[I 5]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 6] | 6,1 % | 7,6 % | 9,2 % |

| Département[I 7] | 10,1 % | 11,9 % | 12 % |

| France entière[I 8] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 1 162 personnes, parmi lesquelles on compte 77,7 % d'actifs (68,5 % ayant un emploi et 9,2 % de chômeurs) et 22,3 % d'inactifs[Note 9],[I 6]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Montpellier, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 3],[I 9]. Elle compte 246 emplois en 2018, contre 206 en 2013 et 168 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 809, soit un indicateur de concentration d'emploi de 30,4 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 62,2 %[I 10].

Sur ces 809 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 150 travaillent dans la commune, soit 19 % des habitants[I 11]. Pour se rendre au travail, 85 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 3,9 % les transports en commun, 7,7 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 3,3 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 12].

Activités hors agriculture

Secteurs d'activités

143 établissements[Note 10] sont implantés à Murviel-lès-Montpellier au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 11],[I 13].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 143 | 100 % | (100 %) |

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 11 | 7,7 % | (6,7 %) |

| Construction | 26 | 18,2 % | (14,1 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 29 | 20,3 % | (28 %) |

| Information et communication | 6 | 4,2 % | (3,3 %) |

| Activités financières et d'assurance | 3 | 2,1 % | (3,2 %) |

| Activités immobilières | 5 | 3,5 % | (5,3 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 29 | 20,3 % | (17,1 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 23 | 16,1 % | (14,2 %) |

| Autres activités de services | 11 | 7,7 % | (8,1 %) |

Le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques et des activités de services administratifs et de soutien est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 20,3 % du nombre total d'établissements de la commune (29 sur les 143 entreprises implantées à Murviel-lès-Montpellier), contre 17,1 % au niveau départemental[I 14].

Entreprises et commerces

Les cinq entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[25] :

- Ginkgo, services d'aménagement paysager (97 k€)

- Biloba, services d'aménagement paysager (80 k€)

- Nudge, conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (60 k€)

- Vivinvest, location de logements (24 k€)

- MY Wonderful Kids, vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. (22 k€)

Agriculture

La commune est dans les Garrigues, une petite région agricole occupant une partie du centre et du nord-est du département de l'Hérault[26]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 12] sur la commune est la viticulture[Carte 4].

| 1988 | 2000 | 2010 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|

| Exploitations | 58 | 39 | 27 | 17 |

| SAU[Note 13] (ha) | 262 | 318 | 1 183 | 184 |

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 58 lors du recensement agricole de 1988[Note 14] à 39 en 2000 puis à 27 en 2010[28] et enfin à 17 en 2020[Carte 5], soit une baisse de 71 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 67 % de ses exploitations[29],[Carte 6]. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de 262 ha en 1988 à 184 ha en 2020[Carte 7]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 5 à 11 ha[28].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Vestiges de l'oppidum d'Altimurium (oppidum, temple et fontaine) classés et inscrits aux monuments historiques en 1896, 1971 et 2010. De plus, une mensa ponderaria a été découverte en 2008[30] ;

- Église Saint-Jean-Baptiste. Son chevet polygonal est de style roman (XIIe siècle). L'Abside a été inscrit au titre des monuments historiques en 1963[31].

- Musée Paul-Soyris d'archéologie ;

- Château des évêques ;

- Cave coopérative vinicole.

Héraldique

|

Blason | De sinople à Saint Jean-Baptiste et d'un agneau de Dieu d'argent. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[1].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Le débroussaillement s'applique notamment aux abords de constructions, chantiers, travaux ou installations sur une largeur de 50 mètres (selon un principe du droit des assurances, tout propriétaire est tenu d’assurer la protection de ses biens), et de 5 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[27].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Murviel-lès-Montpellier » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Hérault » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Murviel-lès-Montpellier » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Hérault » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Murviel-lès-Montpellier » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Murviel-lès-Montpellier » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Hérault » (consulté le ).

Autres sources

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Murviel-lès-Montpellier », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9101393 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9112037 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Murviel-lès-Montpellier », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « garrigue du Mas Dieu » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « causse d'Aumelas et montagne de la Moure » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Murviel-lès-Montpellier », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Murviel-lès-Montpellier », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Ernest Nègre - Toponymie générale de la France: Tome 3, page 1474.

- Découverte d’un sanctuaire gallo-romain à Murviel-lès-Montpellier, Inrap, 5-13 avril 2017.

- Impr. AVL), Histoire et patrimoine : les monuments médiévaux de Murviel au diocèse de Maguelone, A. Sudre, (ISBN 978-2-84210-102-2, OCLC 762811518, lire en ligne).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « Entreprises à Murviel-lès-Montpellier », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Murviel-lès-Montpellier - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département de l'Hérault » (consulté le ).

- Table de Murviel.

- « Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Émile Bonnet, Note sur le mobilier d'une sépulture découverte à Murviel-lez-Montpellier, Montpellier, Imprimerie générale du Midi, , 8 p.

- François Favory, « Le territoire de Murviel-lès-Montpellier dans l'Antiquité et le Moyen Age », Revue archéologique de Narbonnaise, vol. 24, , p. 63-109

- Jean-Claude Richard, 10 villages, 10 visages : entre Coulazou et Mosson. De la Préhistoire à la fin du monde antique,

- Louis Secondy, Le livre des habitants du lieu de Murviel, Murviel-lès-Montpellier, Mairie de Murviel, , 146 p.

- Patrick Thollard (dir.), Une agglomération antique aux portes de Montpellier. 10 ans de recherches archéologiques à Murviel-lès-Montpellier (Hérault)., Association GRAHM, , 68 p.

- Maxence Tringale, Topographie funéraire et translations de cimetières de la fin du Moyen âge à nos jours : essai d'archéologie des périodes très documentées, l'exemple du canton de Pignan (34), communes de Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, saint Georges d'Orques et Saussan., S.l., s.n., , 70 p.

Fonds d'archives

- Fonds : Archives communales de Murviel-lès-Montpellier (1620-1792) [ml]. Cote : 179 EDT. Montpellier : Archives départementales de l'Hérault (présentation en ligne).

Articles connexes

- Liste des communes de l'Hérault

Liens externes

- Notices d'autorité :

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

- Site officiel

- Portail des communes de France

- Portail de l’Hérault

На других языках

[de] Murviel-lès-Montpellier

Murviel-lès-Montpellier ist eine französische Gemeinde im Département Hérault, in der Region Okzitanien. Sie gehört zum Arrondissement Montpellier und zum Kanton Pignan. Die Gemeinde hat 1863 Einwohner (Stand 1. Januar 2019), sie werden Murvielois, resp. Murvieloises genannt.[1][en] Murviel-lès-Montpellier

Murviel-lès-Montpellier (French pronunciation: [myʁvjɛl lɛ mɔ̃pəlje], literally Murviel near Montpellier; Languedocien: Mervièlh) is a commune in the Hérault department in the Occitanie region in southern France.- [fr] Murviel-lès-Montpellier

[it] Murviel-lès-Montpellier

Murviel-lès-Montpellier è un comune francese di 1.957 abitanti situato nel dipartimento dell'Hérault nella regione dell'Occitania.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии