world.wikisort.org - France

Mons-en-Barœul [mɔ̃s ɑ̃ baʁœl] est une commune française, située dans le département du Nord en région Hauts-de-France. Elle fait partie de la Métropole européenne de Lille.

Pour les articles homonymes, voir Mons (homonymie).

| Mons-en-Barœul | |

L'église Saint-Pierre, édifiée en 1844. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Nord |

| Arrondissement | Lille |

| Intercommunalité | Métropole européenne de Lille |

| Maire Mandat |

Rudy Elegeest (DVG) 2020-2026 |

| Code postal | 59370 |

| Code commune | 59410 |

| Démographie | |

| Gentilé | Monsois |

| Population municipale |

21 277 hab. (2019 |

| Densité | 7 414 hab./km2 |

| Population agglomération |

1 051 609 hab. (2019) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 50° 38′ 34″ nord, 3° 06′ 30″ est |

| Altitude | Min. 22 m Max. 47 m |

| Superficie | 2,87 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Lille (partie française) (banlieue) |

| Aire d'attraction | Lille (partie française) (commune du pôle principal) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Lille-3 |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | monsenbaroeul.fr |

| modifier |

|

Toponymie

Le nom Mons-en-Barœul signifie Mont sur le Barœul, la ville étant en effet construite sur une légère colline ; le Barœul étant un ancien territoire (voir aussi Marcq-en-Barœul).

Il n'y a pas de « i » entre le « u » et le « l » de « Barœul ». Cela se prononce donc « bareul » et non « bareuille ».

Géographie

Mons-en-Barœul est une ville française du Nord, limitrophe de Lille, localisée dans la partie septentrionale de la plaine du Mélantois, en Flandre romane, à la limite du pays de Ferrain.

Géologie, reliefs et hydrographie

Transports

La ville de Mons-en-Barœul est desservie par la ligne 2 du métro de Lille (arrêts : Fort de Mons, Mairie de Mons et Mons Sart) et par plusieurs lignes de bus, notamment la ligne L6 qui relie la station Fort de Mons à Pont de bois (anciennement liaison Inter'val), dans la commune voisine de Villeneuve-d'Ascq.

Au , une station Citiz est en place dans la commune, pour effectuer de l'autopartage.

Communes limitrophes

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Lille-Lesquin », sur la commune de Lesquin, mise en service en 1944[7] et qui se trouve à 6 km à vol d'oiseau[8],[Note 4], où la température moyenne annuelle évolue de 10,4 °C pour la période 1971-2000[9] à 10,8 °C pour 1981-2010[10], puis à 11,3 °C pour 1991-2020[11].

Urbanisme

Typologie

Mons-en-Barœul est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5],[12],[13],[14]. Elle appartient à l'unité urbaine de Lille (partie française), une agglomération internationale dont la partie française regroupe 60 communes[15] et 1 051 609 habitants en 2019, dont elle est une commune de la banlieue. L'agglomération de Lille (partie française) est la quatrième de France en nombre d'habitants, derrière celles de Paris, Lyon et Marseille-Aix-en-Provence[16],[17].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Lille (partie française), dont elle est une commune du pôle principal[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 201 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[18],[19].

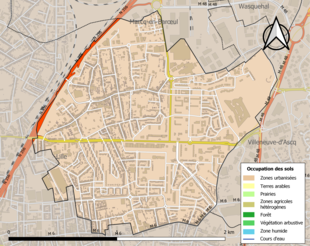

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires artificialisés (100 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (100 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones urbanisées (90,4 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (9,6 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[21].

Histoire

Avant le XVIe siècle, on sait peu de choses de cette commune, en partie terre d'Empire et ne relevant pas de la châtellenie de Lille.

À la moitié du XVIIe siècle, Mons-en-Barœul est une seigneurie détenue par une famille Dragon. En 1643, Baudouin Jean Dragon est écuyer, donc noble, seigneur de Mons-en-Barœul. Fils de Jean, écuyer, et de Marie du Bois de Hoves, il épouse à Lille le Antoinette Hippolyte Déliot (1624-1676), née et baptisée à Lille en novembre 1624, morte veuve à Esquermes le , fille de Pierre Déliot, écuyer, seigneur de Clerfontaine, bourgeois de Lille en 1624, échevin de Lille de 1625 à 1635, rewart en 1627 (voir Magistrat de Lille). Baudouin Jean Dragon devient bourgeois de Lille en 1643[22].

Très longtemps pays uniquement rural, des plans[23] du XVIIIe siècle montrent Mons-en-Barœul comme un petit village sans église avec des censes éparses le long du grand chemin de Lille à Roubaix. Elle est ancienne dépendance de Fives. En 1844, Mons devint une paroisse à part entière, c'est à cette époque que l'Église Saint-Pierre est édifiée[24]. Après la seconde guerre mondiale, la ville connut de profonds changements avec, d'une part, l'édification du lotissement des Sarts entre 1954 et 1959[25], et d'autre part l'établissement d'une ZUP, aménagée sur 80 hectares du territoire communal, et dont les premiers immeubles virent le jour en 1965[26].

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

De 1977 à 2001, les municipalités Marc Wolf (1977 à 1989 et 1995 à 2001) et Françoise Julien (1989 à 1995), mènent une politique inspirée par les principes de l'autogestion. D'abord proches du parti socialiste (tendance CERES), ils le quittent en 1992[27].

Aux municipales de 2001, la liste « Mons une ville à vivre » remporte les élections municipales. Cette équipe, conduite par Rudy Elegeest, est composée de Monsois de toutes sensibilités, issus notamment du milieu associatif.

Selon les catégorisations du Ministère de l'Intérieur, la liste Elegeest de 2008 était classée "divers gauche"[28] et celle de 2014 "union de la gauche"[29].

Organisations politiques

En 2016, Mons compte :

Instances judiciaires et administratives

La commune relève du tribunal d'instance de Lille, du tribunal de grande instance de Lille, de la cour d'appel de Douai, du tribunal pour enfants de Lille, du tribunal de commerce de Tourcoing, du tribunal administratif de Lille et de la cour administrative d'appel de Douai.

Liste des maires

Maire en 1802-1803 : Despatures[32].

Jumelages

Population et société

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[38],[Note 7]

En 2019, la commune comptait 21 277 habitants[Note 8], en diminution de 1,1 % par rapport à 2013 (Nord : +0,49 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 43,4 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (39,5 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 19,5 % la même année, alors qu'il est de 22,5 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 9 966 hommes pour 11 051 femmes, soit un taux de 52,58 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,77 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Enseignement

- un conservatoire à rayonnement communal.

- 3 crèches accueillent 45 enfants encadrés par 12 personnes dont 6 auxiliaires de puériculture et 3 éducatrices jeunes enfants.

- 21 établissements scolaires :

- 10 écoles maternelles

- 8 écoles élémentaires dont l'école La Paix qui comprend une UPE2A (unité pédagogique pour élèves allophones arrivants)[43].

- 3 collèges (Descartes, Lacordaire, Rabelais)

Équipements culturels

- une bibliothèque municipale[44] ;

- 2 salles de spectacles (la maison folie du fort ouverte à l'occasion de Lille 2004 (capitale européenne de la culture) et la salle Salvador Allende dont la reconstruction s'est terminée en 2016[45])

- 7 salles de réunion ou de réception ;

- une salle de projection ;

- une salle d'exposition ;

- un café-concert.

L'association d'échanges franco-roumains « L'acte France »[46] a son siège dans cette ville.

Sports

21 disciplines sont proposées par 22 clubs.

Les installations de la ville comprennent :

- 4 stades de football dont 2 synthétiques

- 9 salles multisports

- un dōjō

- 2 courts couverts de tennis

- un hall de football

- une piscine[47]

- un boulodrome

- une salle d'escalade "Le Polyèdre" inaugurée le

Économie

La commune peut compter sur deux grandes entreprises :

- la Brasserie du Pélican (ou Pelforth) appartenant au groupe Heineken ;

- le siège social des assurances AG2R La Mondiale.

Culture et patrimoine

Patrimoine

Le Fort de Mons

Le fort de Mons est construit entre 1878 et 1880, à la suite du décret de 1878 du président Mac-Mahon. Destiné à l'artillerie défensive, il participe à la défense de Lille. Son architecte est le général Raymond Adolphe Séré de Rivières, qui fut surnommé « le Vauban du XIXe siècle ». Il est baptisé, en 1887, fort Macdonald, du nom d'un maréchal d'Empire. Comme tous les forts qui environnaient Lille, il n'a pas subi d'assaut (Lille, déclassée en 1910, a été déclarée « ville ouverte » en ).

Vendu à la ville de Mons-en-Barœul par l'armée en 1972, il a été rénové par l'architecte Gérard David. Inauguré les 2 et , il abrite de nombreux lieux d'activités culturelles : la bibliothèque municipale[48], la ludothèque, un espace culturel multimédia[49], une salle d'exposition, le conservatoire, un restaurant, un bar ainsi qu'un théâtre à ciel ouvert.

La tour de Mons

La tour hertzienne située sur la commune de Villeneuve-d'Ascq et parfois improprement dénommée « tour de Mons » est une tour de télécommunication rouge et blanche située près du Fort de Mons, qui se voit de très loin (jusqu'en Belgique). C'est un point de repère connu pour les habitants de l'agglomération[50].

Architecture

Plusieurs rues de Mons-en-Barœul sont bordées de maisons du début du XXe siècle, aux façades remarquables, dessinées par l'architecte Gabriel Pagnerre[51] (1874-1939), habitant de Mons-en-Barœul et notamment collaborateur de Victor Laloux pour la réalisation de la gare d'Orsay à Paris. On retiendra certaines demeures de la rue Henri-Poissonnier[52], de la rue du général De Gaulle[53], de la rue Pasteur[54]…

Dans les années 1960, sous l'impulsion de l'État on a construit à Mons la plus grande ZUP au Nord de Paris. Cette réalisation est en grande partie l'œuvre de l'architecte Henri Chomette, constructeur également de nombreux bâtiments officiels en Afrique. Un des éléments majeurs de la ZUP est constitué par les Tours de l'Europe, un ensemble de bâtiments qui est désormais le symbole de Mons-en-Barœul. La chaufferie centrale de la ZUP située au croisement des rues de Normandie, de Villars et du Train-de-Loos qui alimente en eau chaude et en chauffage plus de cinq mille logements et des équipements collectifs, a été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2001[55].

L'église Saint Pierre possède au fond du chœur un maître-autel remarquable en marbre. Ce maître-autel, provenant du château ou de l'église de Deurne près d'Anvers (Belgique), aurait été donné à l'église de Mons-en-Barœul par l'ancien propriétaire du château, Monsieur Declercq Cumont. Il a été installé dans l'église en 1847[56].

Lieux

- Parc des Franciscaines

C'était à l'origine la propriété (deux hectares) de la famille Vandorpe qui la légua aux sœurs franciscaines. Justement situé non loin du monastère des franciscains, le château Vandorpe, tenu par la congrégation, devint une maison de convalescence puis une maison de retraite. Finalement, cette activité s'arrêta, le château fut détruit en 1973 et la propriété vendue à la municipalité. La DASS occupa quelques années le bâtiment qui s'y trouvait. Au début des années 1990, la municipalité le transforma en parc boisé public (contenant des hêtres, marronniers et mélèzes).

Héraldique

|

Les armes de Mons-en-Barœul se blasonnent ainsi : D'or à la bande de sable.

|

|---|

Logo de la municipalité de Mons-en-Barœul : les 4 doigts de la main symbolisent les Tours de l'Europe ; la colline est le mont qui donne son nom à Mons, sa couleur verte symbolisant la nature ; l'étoile dans le ciel évoque l'Europe.

Personnes célèbres nées sur la commune

- Paul Milliez (1912-1994), professeur en médecine, résistant et défenseur des droits humains.

- Michel Butor (1926-2016), poète, romancier et essayiste.

- Laurent Desbiens, cycliste sur route français, y est né.

- Francis Suttill (1910-1945), chef du réseau de résistance Prosper-PHYSICIAN pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pour approfondir

Bibliographie

Articles connexes

- Liste des communes du Nord

Liens externes

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station météofrance Lille-Lesquin - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Mons-en-Barœul et Lesquin », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Lille (partie française) », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Lille (partie française) », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Paul Denis du Péage, « Recueil de généalogies lilloises », tome 1, dans Recueil de la société d'études de la province de Cambrai, tome 12, 1906-1909, p. 38, lire en ligne.

- Voir ce plan sur Gallica

- Mons-en-Barœul - Regards croisés, page 24

- Mons-en-Barœul - Regards croisés, page 95

- Mons-en-Barœul - Regards croisés, page 112

- L'autogestion a-t-elle un avenir ?

- Résultats officiels des municipales de 2008, Site du ministère de l'Intérieur

- candidatures 2014, Site du ministère de l'Intérieur

- Section de MONS-EN-BARŒUL du Parti Socialiste

- « Section Les Républicains », sur lavoixdunord.fr, Presse quotidienne régionale, (consulté le ).

- Annuaire statistique du département du Nord pour l'an XI de la République 1802-1803, p. 274, lire en ligne.

- La vie municipale, Association historique de Mons-en-Baroeul

- http://maitron.fr/spip.php?article117561, notice LELIÈVRE Victor, Joseph par André Caudron, version mise en ligne le 24 novembre 2010, dernière modification le 24 novembre 2010.

- http://maitron.fr/spip.php?article16350, notice BERGOGNE Jules par Gaston Prache, version mise en ligne le 20 octobre 2008, dernière modification le 20 octobre 2008.

- Franck Bazin, « Zéro dette, investissements records, impôts peu élevés... mais quelle est la recette de Mons-en-Barœul ? : Le « Journal du Net » a publié une étude sur l’endettement des villes françaises. Sa présentation débute par la mise en lumière d’une rareté : « Toutes ces villes ont recours à l’endettement, à l’exception notable de Mons-en-Barœul ». D’autant plus exceptionnel qu’elle investit ! », La Voix du Nord, (lire en ligne, consulté le ).

- Il a quitté le Parti Socialiste en 1992.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Mons-en-Barœul (59410) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Nord (59) », (consulté le ).

- Le site internet demonsaumonde présente les productions des élèves

- Voir le Site de la bibliothèque municipale

- Franck Bazin, « Une semaine pour s’approprier la nouvelle salle Allende! », La Voix Du Nord, (lire en ligne, consulté le ).

- Site de L'acte France

- Site de la piscine

- Voir le site de la bibliothèque municipale

- Voir le site de l'espace culturel multimédia

- Galerie de photos de la tour

- « Biographie de Gabriel Pagnerre » (version du 8 novembre 2007 sur l'Internet Archive).

- « 37 rue Henri-Poissonnier » (version du 11 décembre 2007 sur l'Internet Archive).

- La rue du général De Gaulle sur Histo Mons

- « La rue Pasteur à Mons » (version du 24 avril 2008 sur l'Internet Archive).

- Notice no PA59000080, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Portail de la métropole européenne de Lille

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Mons-en-Barœul

Mons-en-Barœul (wörtlich: Berg am Barœul) ist eine französische Gemeinde mit 21.277 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Die Gemeinde liegt im Kanton Lille-3.[en] Mons-en-Barœul

Mons-en-Barœul (French pronunciation: [mɔ̃s ɑ̃ baʁœl]) is a commune in the Nord department in northern France.[3]- [fr] Mons-en-Barœul

[ru] Монс-ан-Барёль

Монс-ан-Барё́ль (фр. Mons-en-Barœul) — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, округ Лилль, кантон Лилль-3. Пригород Лилля, примыкает к нему с северо-востока, до центра города 4 км.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии