world.wikisort.org - France

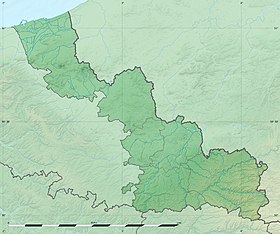

Millam [milam] est une commune française située dans le département du Nord, en région Hauts-de-France.

Ne doit pas être confondu avec Milam.

| Millam | |

Église Saint-Omer de Millam (février 2009). | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Nord |

| Arrondissement | Dunkerque |

| Intercommunalité | Communauté de communes des Hauts de Flandre |

| Maire Mandat |

Marie-Andrée Beckaert 2020-2026 |

| Code postal | 59143 |

| Code commune | 59402 |

| Démographie | |

| Gentilé | Millamois (es) |

| Population municipale |

837 hab. (2019 |

| Densité | 67 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 50° 51′ 19″ nord, 2° 14′ 54″ est |

| Altitude | Min. −0,5 m Max. 54 m |

| Superficie | 12,44 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Dunkerque (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Wormhout |

| Législatives | Quatorzième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Géographie

Situation

Communes limitrophes

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Watten », sur la commune de Watten, mise en service en 1970[7] et qui se trouve à 3 km à vol d'oiseau[8],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 10,9 °C et la hauteur de précipitations de 792,6 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Boulogne-sur-Mer », sur la commune de Boulogne-sur-Mer, dans le département du Pas-de-Calais, mise en service en 1947 et à 47 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 10,6 °C pour la période 1971-2000[11] à 10,8 °C pour 1981-2010[12], puis à 11,2 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Millam est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[14],[15],[16].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Dunkerque, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 66 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[17],[18].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (100 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (100 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (97,6 %), zones agricoles hétérogènes (2,4 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[20].

Environnement

La commune abrite un terrain de dépôt (« TD 19 » de VNF) qui fait l'objet d'une gestion restauratoire en faveur de la biodiversité, avec le Conservatoire des sites du nord et du Pas-de-Calais. C'est le dernier refuge connu en Flandre de Hyla arborea (la rainette arboricole), une espèce d'amphibiens devenu rarissime dans cette région (très sensible aux insecticides et à la fragmentation écologique et pollution ou destruction des zones humides) ; cette espèce est très menacée dans cette région et elle est protégée. Merci de l'observer de loin et sans la déranger. Les mares de Millam accueillent aussi 19 espèces de libellule (inventaires tels que disponible en 2008, éventuellement incomplet, et environ 70 espèces d'oiseaux lors de leurs migration, ce qui fait de ce site un des noyaux importants des trames vertes locale et régionale, et plus particulièrement de la Trame bleue, telle que définie par le Grenelle de l'environnement et ses suites législatives.

Histoire

Période historique

Sainte Mildrède est arrivée à Millam d'Angleterre traversant la Manche puis les marais où se trouvait Millam. Une chapelle lui est consacrée.

Elle est réputée guérir les gens de la fièvre des marais. Cette chapelle est aujourd'hui privée et n'est que très difficilement visitable. Autrefois chaque année, une neuvaine lui était consacrée.

En 1085, Gérard, évêque de la Morinie (évêques de Thérouanne), déclare avoir donné à l'abbaye de Watten l'église de Millam et la chapelle de Merckeghem[21].

En 1115, le comte de Flandre Baudouin VII de Flandre donne le marais de Millam à l'abbaye Notre-Dame de Bourbourg[22].

Jusqu'à la Révolution française, Millam relevait de la châtellenie de Bourbourg. Le territoire de la paroisse, très étendue, mais en partie composé de marais ou terres basses, était partagé entre plusieurs seigneuries.

En 1244, Arnould III de Guînes, comte de Guînes, châtelain de Bourbourg, seigneur d'Ardres (seigneurs d'Ardres) confirme la donation qu'avait faite son oncle Arnould de ses terres de Millam[23], (probablement à l'abbaye de Watten). En 1245, le chevalier Henri de Formeselle, (sans doute Voormezele), déclare que son vassal Simon, curé de Zeggers-Cappel a, du consentement de son frère Guy, cédé contre 60 livres, la sixième partie de sa dîme de Millam à l'abbaye de Watten[24]. En 1247, la comtesse de Flandre Marguerite de Constantinople déclare que Pierre et Gérard, fils du chevalier Jean de Bailleul, ont renoncé à leurs droits sur la dîme de Millam, au profit de l'abbaye de Watten[25]. Ainsi, petit à petit, l'abbaye de Watten finit par récupérer l'intégralité de la dîme de Millam, (Jean de Bailleul et ses fils avaient des difficultés financières et avaient déjà dû céder, vingt ans plus tôt, leur dîme de Rubrouck, ce qui avait provoqué moult actes à ce sujet).

Le 25 octobre 1307, Élard de Sainghen, chevalier, seigneur de Milham, atteste que Jean, fils de Simon de la Grange a vendu à l'aumônerie de l'abbaye de Bourbourg une rente annuelle de 15 sous, assise sur des terres situées le long de la Colme[26].

En 1334, par acte passé devant Bernard de Ruic, notaire du diocèse de Thérouanne, Marie, femme d'Enguerrand de Braulo vend à l'abbaye de Bourbourg vingt mesures de terre (environ neuf hectares) situées à Milham avec le consentement de son mari. L'acte est daté de Saint-Omer et d'Éperlecques[27].

Légende de Zoé

La légende de Zoé, une guérisseuse vivant dans une chaumière d'ouvriers agricoles fin XIXe est l'objet d'une légende. Sortant de nuit pour récolter ses plantes, elle a obtenu la réputation de sorcière. Ainsi les habitants se signaient lors de son passage, un jour, un homme ne l'a pas fait et est tombé dans un marais et s'est noyé.

Première Guerre mondiale (1914-1918)

En juin 1917, la commune a reçu 150 masques à gaz pour équiper la population civile, a priori seulement les autorités de la ville[28].

Seconde Guerre mondiale (1939-1945)

Un des évènements qui a marqué la commune est la chute d'un avion abattu dans un champ de la commune.

Héraldique

|

Les armes de Millam se blasonnent ainsi :"De gueules au chef d'argent chargé de trois merlettes du champ."

|

|---|

Politique et administration

Maire en 1802-1803 : Louis Porteman[29].En 1854 le maire est Mr Moreau[30].

Maire en 1883 et de 1887 à 1891 : J. Vandenbavière[31].

Maire de 1891 à 1903 : Delgrange[32].

Maire de 1903 à 1912 : E. Dereudre[33].

Maire en 1912-1914 : E. Vanhaecke[34].

Maire de 1921 à 1954 : Gaston Persyn[35].

Population et société

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[38]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[39].

En 2019, la commune comptait 837 habitants[Note 8], en augmentation de 5,55 % par rapport à 2013 (Nord : +0,49 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 39,2 %, soit en dessous de la moyenne départementale (39,5 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 18,5 % la même année, alors qu'il est de 22,5 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 418 hommes pour 402 femmes, soit un taux de 50,98 % d'hommes, largement supérieur au taux départemental (48,23 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Lieux et monuments

- Église Saint Omer de Millam[44] au patrimoine ainsi que son orgue.

- Chapelle Sainte Mildrède.

- Oratoire sur la Départementale 46

- Chapelle Sainte Mildrède

- Chapelle Sainte Mildrède

- l'oratoire sur la D46

L'atelier : construction simple, longue et basse en pans de bois et torchis, témoin rare des activités des artisans avant l'ère industrielle

La chaumière : maison d'ouvriers agricoles, elle accueillait deux familles d'ouvriers séparées par la cheminée centrale. Le bâtiment est un témoin du patrimoine rural. Elle reste marquée par la légende de la sorcière Zoé vivant à la fin du XIXe siècle dans cette maison.[réf. souhaitée]

Personnalités liées à la commune

Pour approfondir

Bibliographie

Articles connexes

- Liste des communes du Nord

Liens externes

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station Météo-France Watten - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Millam et Watten », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Watten - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Millam et Boulogne-sur-Mer », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Boulogne-sur-Mer - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Boulogne-sur-Mer - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Boulogne-sur-Mer - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Dunkerque », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Alphonse Wauters,Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique, 10 volumes en 11 tomes, Bruxelles, 1866 à 1904. Tome 1 Année 1085

- A. Wauters, op. cit., Tome II, Année 1115.

- A. Wauters, op. cit., Tome Iv, Année 1244.

- A. Wauters, op. cit., Tome IV, Année 1245.

- A. Wauters, op. cit., Tome IV, Année 1247.

- Alphonse Wauters,Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique, 10 volumes en 11 tomes, Bruxelles, 1866 à 1904. Tome VIII, Année 1307.

- Alphonse Wauters,Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique, 10 volumes en 11 tomes, Bruxelles, 1866 à 1904. Tome 9. Année 1334.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Gravelines, fin juin 1917, p. 36, lire en ligne.

- Annuaire statistique du département du Nord pour l'an XI de la République 1802-1803, p. 272, lire en ligne.

- Almanach du commerce Département du Nord 1854

- Annuaire Ravet Anceau du Département du Nord Années 1883 et de 1887 à 1891

- Annuaire Ravet Anceau du Département du Nord Années 1892 à 1903

- Annuaire Ravet Anceau Département du Nord Années 1904 à 1912

- Annuaire Ravet Anceau Département du Nord Années 1913-1914

- Annuaire Ravet Anceau Département du Nord Années 1922 à 1954

- Annuaire Ravet Anceau Département du Nord Année 1893

- https://reader.cafeyn.co/fr/1926576/21597855

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Millam (59402) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Nord (59) », (consulté le ).

- Retables de Flandre: L’église Saint-Omer de Millam

- Portail du Nord-Pas-de-Calais

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Millam

Millam ist eine französische Gemeinde mit 837 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Dunkerque und ist Teil des Kantons Wormhout (bis 2015: Kanton Bourbourg). Die Einwohner werden Millamois(es) genannt.[en] Millam

Millam (French pronunciation: [milam]) is a commune in the Nord department in northern France.[3]- [fr] Millam

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии