world.wikisort.org - France

Le Val-d'Ajol est une commune française située dans le département des Vosges, en région Grand Est.

| Le Val-d’Ajol | |

Le Val-d'Ajol : l'église. | |

Blason |

Logo |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Vosges |

| Arrondissement | Épinal |

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Porte des Vosges Méridionales |

| Maire Mandat |

Anne Girardin 2020-2026 |

| Code postal | 88340 |

| Code commune | 88487 |

| Démographie | |

| Gentilé | Ajolais[1] |

| Population municipale |

3 864 hab. (2019 |

| Densité | 53 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 55′ 33″ nord, 6° 29′ 01″ est |

| Altitude | Min. 328 m Max. 761 m |

| Superficie | 73,33 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Le Val-d'Ajol (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton du Val-d'Ajol (bureau centralisateur) |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | valdajol.fr |

| modifier |

|

Ses habitants sont appelés les Ajolais.

Géographie

Localisation

- 1Carte dynamique

- 2Carte Openstreetmap

- 3Carte topographique

- 4Carte avec les communes environnantes

Situé dans les Vosges méridionales, le bourg occupe la partie supérieure de la large vallée de la Combeauté, qui prend sa source dans la commune voisine du Girmont-Val-d'Ajol et qui est un sous-affluent de la Saône. La commune est limitrophe de la Haute-Saône (Franche-Comté).

Géologie et relief

Outre ses 3 640 hectares de forêts, la plus vaste commune du département revendique aussi quatre-vingts lieux-dits et hameaux. C'est une des 198 communes[2] du Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Avec ses 73,33 km2, Le Val-d'Ajol est la plus vaste commune de la région Lorraine, mais ne se classe qu'à la 421e place au niveau national, loin derrière Maripasoula (Guyane) et ses 18 360 km2, ou Arles (758,9 km2) : la plus grande en France métropolitaine.

Le site du Massif vosgien, inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930, regroupe 14 Schémas de cohérence territoriale (SCOT) qui ont tout ou partie de leur territoire sur le périmètre du massif des Vosges[3].

Voies de communications et transports

Voies routières

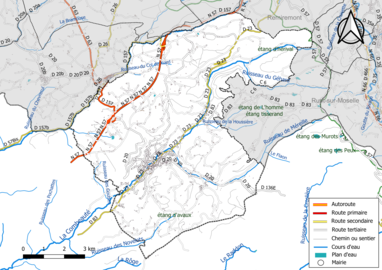

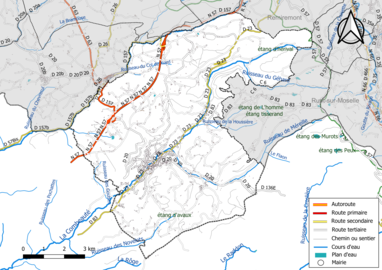

Le Val-d'Ajol est traversé dans le sens nord-est – sud-ouest par la route départementale D23, qui relie Remiremont à Fougerolles-Saint-Valbert, dans la Haute-Saône (elle devient la D83 dans ce département). L'axe principal (la RN57, qui lui est parallèle) passe à quelques kilomètres à l'ouest, en surplomb.

Transports en commun

Lignes SNCF

- Gare de Remiremont.

Sismicité

La commune est située dans une zone de sismicité modérée[6],[7].

Hydrographie

La commune est située pour partie dans le bassin versant du Rhin au sein du bassin Rhin-Meuse et pour partie dans le le bassin versant de la Saône au sein du bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Elle est drainée par la Combeauté, l'Augronne, le ruisseau de Méreille, le ruisseau des Novelots, le ruisseau du Géhard, le ruisseau de la Houssière, le ruisseau des Ecrevisses, le ruisseau des Gouttes, le ruisseau du Col de Xiard et le ruisseau du Moulin Taquere[8],[Carte 1].

La Combeauté, d'une longueur totale de 37 km, prend sa source dans la commune de Girmont-Val-d'Ajol et se jette dans la Semouse à Ainvelle, après avoir traversé sept communes[9].

L'Augronne, d'une longueur totale de 28,6 km, prend sa source dans la commune de Remiremont et se jette dans la Semouse à Saint-Loup-sur-Semouse, après avoir traversé neuf communes[10].

- Profil altimétrique de la Combeauté

Réseaux hydrographique et routier du Le Val-d'Ajol.

Réseaux hydrographique et routier du Le Val-d'Ajol.

La qualité des cours d’eau peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l’eau et l’Agence française pour la biodiversité[Carte 2].

Climat

Climat classé Cfb dans la classification de Köppen et Geiger[11].

Intercommunalité

- Commune membre de la Communauté de communes de la Porte des Vosges Méridionales.

Urbanisme

Typologie

Le Val-d'Ajol est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[12],[13],[14]. Elle appartient à l'unité urbaine du Val-d'Ajol, une unité urbaine monocommunale[15] de 3 871 habitants en 2017, constituant une ville isolée[16],[17]. La commune est en outre hors attraction des villes[18],[19].

- La commune dispose d'un plan local d'urbanisme[20].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (52,4 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (52,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (52,4 %), zones agricoles hétérogènes (26,1 %), prairies (18,4 %), zones urbanisées (2,8 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,3 %)[21].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[22].

Communes limitrophes

Toponymie

Histoire

Les premiers habitants seraient arrivés au VIIIe siècle, au milieu de forêts et de marécages.

Si depuis près de 300 ans, Le Val-d'Ajol (Vaudéjo dans la langue locale) est rattaché à la Lorraine, ce ne fut pas toujours le cas vu sa position géographique. Sa population fut fortement imprégnée de la culture bourguignonne et franc-comtoise. Comme Fougerolles, sa sœur jumelle, Le Val-d'Ajol fut soumis à un régime administratif particulier, la surséance, s'appliquant sur une étroite zone franche commençant à Fougerolles pour s'étirer jusqu'aux abords du plateau de Langres. Les chanoinesses de Remiremont qui étaient issues des familles les plus puissantes d'Europe entretenaient savamment des querelles de voisinage veillant à tenir à bonne distance leurs rivaux comtois. Ce ne fut qu'en 1704, que Le Val-d'Ajol fut définitivement rattaché à la Lorraine sous le règne du duc Léopold 1er.

Géré par les nobles abbesses de Remiremont (toutes issues de familles princières ou ducales), le Vau des joles ou Val de joie, puis Val d'Ajol avait la particularité d'être un village franc. Les hommes qui l'habitaient étaient des hommes libres, non soumis au servage dû à un seigneur.

Selon Graham Robb[23], les habitants de la vallée d'Ajol figuraient autrefois au nombre de ceux qu'on appelait des « sarrasins » parce qu'ils étaient généralement bruns aux yeux noirs ; il estime toutefois douteux d'associer ces populations aux invasions musulmanes du VIIIe siècle. Il note en revanche, citant plusieurs sources, que « l'un des clans » du Val d'Ajol était célèbre pour « ses excellents rebouteux ».

En 1633, Charles IV, duc de Lorraine, se retira au Val d'Ajol. Lorsque le roi Louis XIII voulut entrer en Lorraine, alors son frère, le cardinal Nicolas François de Lorraine le trouva au Val d'Ajol pour lui notifier les intentions du roi. En retour « le Duc Charles fit une démission de ses états de Lorraine et de Barrois [...] le 26 août 1633[24] ».

Le , en pleine guerre de Trente Ans (1618-1648), l'armée de Turenne pénétra Le Val-d'Ajol et se dirigea vers la Comté (par Fougerolles, dont il détruit le château lors de sa retraite vers l'Alsace, au mois de ).

En 1697, rattachement définitif à la Lorraine. Le Val-d'Ajol faisait partie du bailliage de Remiremont. Depuis la Révolution, elle a fait partie du canton de Plombières, district puis arrondissement de Remiremont. Diminuée de la section du ban d'Ajol rattachée à Plombières en l'an VI, elle est augmentée du territoire de la commune d'Hérival en 1832.

Un petit établissement métallurgique vit le jour en 1830 au Val-d'Ajol, au lieu-dit « Faymont » sous la forme d'un atelier de nature artisanale spécialisé dans la chaudronnerie, le travail des métaux en feuilles dont en particulier le fer blanc, le fer étamé et la tôle d'acier afin de fabriquer les articles de ménage. En 1887, l'usine devient le patrimoine de la famille de Buyer, déjà propriétaire de forges à la Chaudeau notamment. L'entreprise ne cesse de se développer et est devenue le plus gros employeur de la commune.

L'industrie se développa rapidement à partir de 1850 avec les filatures et tissages. La vallée connut même une certaine prospérité renforcée par la défaite militaire de 1871. Beaucoup d'industriels quittèrent en effet l'Alsace annexée pour s'installer dans les vallées vosgiennes. La Combeauté et ses affluents apportaient la force hydraulique nécessaire pour actionner les machines. Plus tard, le charbon extrait des mines de la Haute-Saône alimentera les premières chaudières à vapeur. C'est en 1882 que Le Val-d'Ajol fut relié aux réseau ferroviaire de l'Est par la ligne de Corbenay à Faymont à la demande des industriels mais également pour des raisons stratégiques, dans l'éventualité d'un prochain conflit avec l'Allemagne.

En 1869, les sections de Girmont, de Méreille et d'Hérival forment la commune de Girmont-Val-d'Ajol, dont l'autonomie est accordée pour raison religieuse (l'église de ce hameau éloigné ne commença à être construite qu'en 1867).

Au spirituel, la paroisse du Val-d'Ajol dépendait du doyenné de Luxeuil-les-Bains, évêché de Besançon. Une partie de la communauté de Plombières, le ban d'Ajol, faisait partie de la paroisse du Val-d'Ajol.

Le Val-d'Ajol a compté plus de 7 000 habitants au milieu du XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, en attestent les quatorze recensements de 1846 à 1921. De la fin du XVIIIe siècle jusqu'à l'année 1872, Le Val-d'Ajol était la troisième commune du département en nombre d'habitants, derrière Épinal et Saint-Dié, mais devant Remiremont, Gérardmer et Mirecourt.

Au XIXe siècle, des lieux de distraction appelés « Feuillées » furent créés sur les hauteurs du Val-d'Ajol et furent régulièrement fréquentés chaque été par d'illustres artistes ou autres célébrités en cure à Plombières-les-Bains. Les plus courageux de ces curistes fortunés se plaisaient à organiser des balades champêtres qui les conduisaient le temps d'une journée à l'ancien prieuré d'Hérival, à la cascade de Faymont ou du Géhard. De nombreux sites témoignent encore de ces années fastes : le chalet ou le chemin de l'Empereur, la Roche Joséphine, la Feuillée Magenta, la Pierre Rousseau, la Fontaine Pauline ou la Fontaine Guizot.

Napoléon III était un familier de ces balades bucoliques, comme Joséphine de Beauharnais, Mary Sarah Newton, Camillo Cavour (incognito), Hector Berlioz, le roi Stanislas, Théophile Gautier...

Le Val-d'Ajol servit de base arrière aux Goums marocains du début du mois d'octobre 1944 jusqu'au printemps 1945. C'est là que les goumiers étaient rassemblés avant de monter au front et qu'ils venaient se reposer après les combats : ils ont été des milliers à passer par la ville. Léo Durupt les a immortalisés à travers des portraits inédits d'une grande force émotionnelle. En 2004, à l'occasion du soixantième anniversaire de la Libération, une exposition, Portraits de Goumiers, fut consacrée à la salle des fêtes de la ville[25].

Politique et administration

Budget et fiscalité 2019

En 2019, le budget de la commune était constitué ainsi[26] :

- total des produits de fonctionnement : 4 030 000 €, soit 1 011 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 3 280 000 €, soit 823 € par habitant ;

- total des ressources d’investissement : 477 000 €, soit 120 € par habitant ;

- total des emplois d’investissement : 1 022 000 €, soit 256 € par habitant ;

- endettement : 2 086 000 €, soit 523 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d’habitation : 8,66 % ;

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 12,56 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 19,05 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 0,00 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 0,00 %.

Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2018 : Médiane en 2018 du revenu disponible, par unité de consommation : 19 150 €[27].

Tendances politiques et résultats

Liste des maires

Population et société

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[30]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[31].

En 2019, la commune comptait 3 864 habitants[Note 2], en diminution de 1,83 % par rapport à 2013 (Vosges : −2,86 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Enseignement

Établissements d'enseignements[34] :

- École maternelle et élémentaire[35],

- Écoles primaires,

- Collège,

- Lycées à Remiremont.

Santé

Cultes

Culte catholique, Paroisse Notre Dame de Combeauté, Diocèse de Saint-Dié[39].

Économie

Le siège de la société De Buyer se trouve sur la commune depuis sa création en 1830. La brasserie Burval y produit huit sortes de bières.

Culture locale et patrimoine

Événements

La foire aux andouilles, d'origine moyenâgeuse, se déroule traditionnellement chaque troisième lundi du mois de février depuis 1831, cette date ayant été fixée par ordonnance royale de Louis-Philippe Ier en 1831[40],[41]. On y célèbre l'andouille et le gandoyau, spécialités de la ville (l'andouille du Val d'Ajol, marque de charcutiers locaux, bénéficie d'une réputation dépassant la région)..

Depuis 1965, La Docte Insigne et Gourmande Confrérie des Taste-Andouilles et Gandoyaux du Val d’Ajol y tient chaque année son chapitre[40].

Des concerts ont lieu chaque mois Chez Narcisse, un lieu existant depuis 1897, rue du Devau[42].

Lieux et monuments

- La cascade de Faymont[43] et la cascade du Géhard[44],[45].

- Le chalot : c'est un grenier à grains que l'on trouve à plus de 330 exemplaires sur un petit territoire situé à la limite des Vosges méridionales et des Vosges saônoises, limité à sept communes.

- Les scieries hydrauliques à cadre : ancienne scierie domaniale du Breuil, scierie de Faymont, ancienne scierie Lalouette[46].

- Depuis le , le territoire communal du Val-d'Ajol fait partie de l'aire de production du kirsch de Fougerolles.

- La Vallée des Roches[47] est un secteur de la vallée de la Combeauté compris entre les bois de la Vêche et du Bosson et traversé par la route départementale no 23. On peut notamment y voir la Roche Busenière, la Roche du Renard, la Citerne aux Ours... Depuis , une stèle rappelle la mort du lieutenant Booth, pilote américain de 22 ans qui a perdu la vie en sur le sol ajolais[48]. Son corps repose au cimetière américain d'Épinal.

- Le monument aux morts, une plaque commémorative 1870-1871 (hall de la mairie), et le carré de corps restitués aux familles (cimetière communal)[49],[50].

- Chez Narcisse est un café, également salle de concert, existant depuis 1897[42]. Fondé par Alfred Collot, alors maréchal-ferrant, il fut repris par son fils, Narcisse en 1933. Toujours tenu par la même famille (Collot), cinq générations ont marqué l'établissement, ce qui en fait le plus vieux café de la région toujours tenu en famille. Cinéma de 1939 à 1961, salle de bal, de théâtre et désormais de concerts depuis 1986, lorsque Stéphanie Collot, petite-fille de Narcisse, lança grâce à l'aide de son équipe, le premier concert dans l'ancien cinéma. D'une capacité de 300 personnes, le lieu est connu du milieu punk, rock, métal et de la scène rock et alternative française. Trente années de concerts ont vu passer des artistes comme Parabellum, Shaka Ponk, Matmatah, Sanseverino, Tagada Jones, Tété, La Grande Sophie, Elmer Food Beat, Le Bal des enragés, Les Sheriff, Orange Blossom, Pierpoljak, Astonvilla, Pigalle, Les Garçons bouchers, The Popes, The Fleshtones.

Édifices religieux

- L'église Notre-Dame de l'Assomption[51],[52], inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du [53],[54]. Son orgue de 1858 est transformé en 1885 et 1981[55],[56].

- La chapelle Mathiot[57].

- La chapelle Saint-Pierre-Fourier au lieu-dit Le Motiron[58].

- Circuit des Croix[59] de 145 croix répertoriées sur le site dont trois sont classées « monuments historiques » par arrêté du :

- Circuit des Croix.

- Croix dite des Chênes.

- Croix dite du Jérenceau.

- Croix de Larrière.

Cadre de vie

- Ville fleurie : trois fleurs[63] attribuées par le conseil National des Villes et Villages Fleuris[64] de France au concours des villes et villages fleuris

Le Val-d'Ajol et le cinéma

- Une scène (le meurtre à la station-service) de Baise-moi, de Virginie Despentes et Coralie Trinh Thi a été tournée au Val d'Ajol.

- L'équipe du tournage du film Les Rivières pourpres 2 : les Anges de l'Apocalypse, dont l'acteur Jean Reno, ont pris leur quartier dans un hôtel de la commune.

- Une bonne partie du film The Hornhunter, 2014, de Noël Loozen a été tournée au Val d'Ajol.

Personnalités liées à la commune

- Jean-Joseph Claude Descharrières (1744-1831), religieux originaire du hameau des Charrières. Il a laissé de nombreux écrits sur l'histoire du Val-d'Ajol.

- Gaston Vial (1891-1982), as de l'aviation.

- Aimé Duval (dit « Père Duval »), jésuite, et chanteur-compositeur de chansons religieuses, est né au Val-d'Ajol.

- Dominique Arnould, champion du monde de cyclo-cross en 1993 (à Corva en Italie), vainqueur d'étape sur le Tour de France 1992 à San Sebastian, bien que né à Luxeuil-les-Bains, a grandi au Val-d'Ajol.

- Richard Rognet, poète né au Val-d'Ajol, Il a obtenu en 2002 le Grand prix de Poésie de la Société des gens de lettres pour l'ensemble de son œuvre. Il habite Dommartin-lès-Remiremont.

- Napoléon III, lors de ses séjours à Plombières-les-Bains venait écouter des airs d'épinette à la Feuillée (dite aujourd'hui « Feuillée Dorothée » du prénom de celle qui jouait de cet instrument local à l'empereur). On trouve également souvenir de « Badinguet » au chalet de l'empereur[65] situé au lieu-dit « Le Breuil » non loin de l'ancien prieuré d'Hérival.

- Jean Dufy, peintre, ayant résidé au Val-d'Ajol après la Première Guerre mondiale[66].

- Léo Durupt, photographe, Résistant, est né le , au Val-d'Ajol.

- Véronique Mathieu, députée européenne y réside.

- Georges Kempf, pasteur et écrivain, né au Val-d'Ajol en 1916.

- Jacques Bassot, médecin né au Val-d'Ajol en 1923.

- Hervé Collot, ancien footballeur au Football Club de Nancy et ancien entraineur de l'AS Nancy Lorraine, né au Val-d'Ajol le .

- Michel Joly, footballeur professionnel né en 1949 dans la commune.

Héraldique

|

Blasonnement :

De gueules aux deux clefs d'argent passées en sautoir, au chef cousu de sinople chargé des lettres A et D antiques d'or.

Commentaires : Les clés en sautoir sont celles de saint Pierre, et indiquent que la commune dépendait de l'abbaye de Remiremont. AD signifie adiacum « sans servitude » en latin, puisque les chanoinesses de Remiremont n'exigeaient des habitants qu'un impôt de protection mais aucun travail ou autre servitude dans leurs différentes possessions |

Annexes

Bibliographie

- Jean-Joseph Claude Descharrières, Histoire de la paroisse et communes du Val d'Ajol, Hérival et communes voisines. Arrondissement de Remiremont, Département des Vosges, par l'abbé Descharrières, 1825, 348 pages.

- Albert Laroch, Le Val d'Ajol : 10 siècles d'histoire, 1982.

- Dom André Galli, Hérival et son héritage, Epinal, Éditions du Sapin d'or, 1981.

- Dossier complet : Commune du Val-d'Ajol (88487) - Insee.

- Inventaire national du patrimoine naturel de la commune

- Cartes postales anciennes de la commune du Val-d'Ajol - CPArama.com.

- Cartes postales anciennes du Val-d'Ajol, sur vosgescpa.fr/

Articles connexes

- Liste des communes du département des Vosges

- Pays de Remiremont et ses vallées

- Épinette des Vosges

- Prieuré d'Hérival

- Forêt d'Hérival

- De Buyer

- Chalot

Liens externes

- Mairie du Val-d'Ajol

- Le Val-d'Ajol - Office de Tourisme communautaire Remiremont Plombières-les-Bains.

- Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Grand Est

- Carte globale Lorraine CARMEN - DREAL Lorraine

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Cartes

- « Réseau hydrographique duVal-d'Ajol » sur Géoportail (consulté le 29 juillet 2022).

- « Qualité des eaux de rivière et de baignade. », sur qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/ (consulté le )

Références

- les noms des habitants des Vosges

- Liste des 198 communes adhérentes au parc naturel régional des ballons des Vosges, 3e Charte 2012 - 2024

- Le schéma interrégional du massif des Vosges à l'horizon 2020 : un projet de développement durable, une ambition pour le massif

- Fluo Grand Est

- Gare routière de Remiremont

- Liste des communes couvertes par un PPR ou classées en zone sismique

- Didacticiel de la réglementation parasismique

- « Fiche communale du Val-d'Ajol », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines Rhin-Meuse (consulté le )

- Sandre, « la Combeauté »

- Sandre, « l'Augronne »

- Table climatique

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 du Le Val-d'Ajol », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- Plan local d'urbanisme, sur Géoportail de l'urbanisme

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Graham Robb, Une histoire buissonnière de la France, Flammarion / Champs 2011 (ISBN 978-20812-8946-8).

- Notice de la Lorraine de Bar et de Luxembourg - page 410.

- Portraits de Goumiers - photographies de Léo Durupt (1944).

- Les comptes de la commune du Val-d'Ajol

- Chiffres clés Évolution et structure de la population. Dossier complet

- Biographie d'Amaury de Buyer, sur ecrivosges.com

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Établissements d'enseignements

- École maternelle et élémentaire

- Maison de santé

- Pharmacies

- Heymann (A.) phot. et éditeur, Pharmacien au Val-d'Ajol (Vosges), début du XXe siècle

- Paroisse Notre Dame de Combeauté

- La Foire aux andouilles du Val d’Ajol : un rituel immuable depuis 1831 - Bertrand Munier, L'indigo mag, 22 février 2014

- La Foire aux Andouilles au Val d'Ajol - Lorraineaucoeur.com

- Chez Narcisse - Site officiel.

- La Cascade du Faymont

- Cascades des Vosges (cascades du Géhard et de Faymont)

- Les cascades des Vosges

- Les scieries hydrauliques à cadre

- Vallée des Roches (route d'Hérival) [PDF].

- Manifestation en mémoire du lieutenant Robert Booth (pilote de l'armée américaine dont l'avion s'est écrasé durant la Seconde Guerre mondiale dans la forêt de la Veiche, le 24 octobre 1944)

- Conflits commémorés 1914-18 1939-45 Indochine (46-54) AFN-Algérie (54-62)

- Monuments commémoratifs

- Église Notre Dame

- L'intérieur de l'église Notre-Dame de l'Assomption

- « L'église Notre-Dame de l'Assomption », notice no PA00107310, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA88000550, base Mérimée, ministère français de la Culture église paroissiale de l'Assomption de Notre-Dame

- Orgue restauré par Victor Mangeol, fac teur d'orgues

- Association d’Étude pour la Coordination des Activités Musicales (ASSECARM), Orgues Lorraine Vosges, Metz, Éditions Serpenoise, , 677 p. (ISBN 2-87692-093-X), p. 615-619 (présentation des orgues de l'église Notre-Dame de l'Assomption).

- La chapelle Mathiot

- La chapelle Saint-Pierre-Fourier au lieu-dit Le Motiron

- Les croix du Val d'Ajol

- « Croix de chemin, au hameau des Chênes », notice no PA00107309, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Croix de carrefour dite du Jérenceau », notice no PA00107308, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Croix de carrefour », notice no PA00107307, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Nature », sur Commune du Val d'Ajol (consulté le ).

- Villes et Villages Fleuris

- Le Chalet de l'Empereur

- Biographie de Jean Dufy

- Portail des communes de France

- Portail des Vosges

На других языках

[en] Le Val-d'Ajol

Le Val-d'Ajol (French pronunciation: [lə val daʒɔl] (listen)) is a commune in the Vosges department in Grand Est in northeastern France. The Jesuit priest and singer Aimé Duval (1918–1984) was born in Le Val-d'Ajol.- [fr] Le Val-d'Ajol

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии