world.wikisort.org - France

La Chapelle-Saint-Laurent est une commune du Centre-Ouest de la France située dans le département des Deux-Sèvres, en région Nouvelle-Aquitaine. Elle fait partie du Poitou historique et se trouve aux confins du Bocage bressuirais et de la Gâtine.

Pour les articles homonymes, voir Chapelle Saint-Laurent et La Chapelle.

Ne doit pas être confondu avec La Chapelle-Saint-Laurian.

| La Chapelle-Saint-Laurent | |

La basilique Notre-Dame-de-Pitié. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Nouvelle-Aquitaine |

| Département | Deux-Sèvres |

| Arrondissement | Bressuire |

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais |

| Maire Mandat |

Jean-Yves Bilheu 2020-2026 |

| Code postal | 79430 |

| Code commune | 79076 |

| Démographie | |

| Population municipale |

2 034 hab. (2019 |

| Densité | 71 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 46° 44′ 47″ nord, 0° 28′ 32″ ouest |

| Altitude | Min. 149 m Max. 235 m |

| Superficie | 28,85 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Bressuire (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Cerizay |

| Législatives | Troisième circonscription |

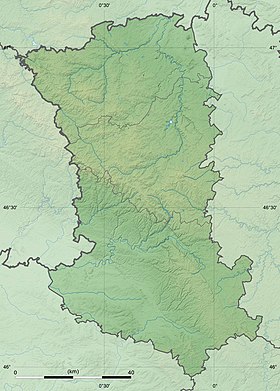

| Localisation | |

| modifier |

|

Géographie

La commune est située sur l'axe routier D 748 reliant Bressuire à Niort et sur le tracé de l'ancienne voie ferrée devenue voie verte qui relie Bressuire à Parthenay à une dizaine de kilomètres au sud de Bressuire. Il s'agit encore d'un joli pays de bocage, mais la destruction des haies par arrachage et taille non contrôlée conduit progressivement au triste paysage observable entre Parthenay et Châtellerault. Cette zone de bocage aux nombreux plans d'eau, parsemée de rochers émergents, mériterait une attention toute particulière car elle est une richesse pour sa population et les générations futures.

Voies de communication et transports

La Chapelle-Saint-Laurent est desservie en autocars par le réseau Tréma (lignes 110 et 117) et par la ligne 13 du réseau régional.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Clesse », sur la commune de Clessé, mise en service en 1978[7] et qui se trouve à 6 km à vol d'oiseau[8],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,5 °C et la hauteur de précipitations de 799,9 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Niort », sur la commune de Niort, mise en service en 1958 et à 47 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 12,5 °C pour la période 1971-2000[11] à 12,5 °C pour 1981-2010[12], puis à 12,8 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

La Chapelle-Saint-Laurent est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[14],[15],[16].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Bressuire, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 19 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[17],[18].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (88,8 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (90,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (41,2 %), zones agricoles hétérogènes (36,5 %), prairies (11,1 %), zones urbanisées (5,3 %), forêts (4,3 %), eaux continentales[Note 8] (1,5 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de La Chapelle-Saint-Laurent est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses, et à un risque particulier : le risque de radon[20]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[21].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le Thouaret, l'Ouine et la Mare aux Canes. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1999 et 2010[22],[20].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[23]. Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[24]. 21,7 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (54,9 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ELAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 9],[25].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2005 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[20].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Selon la classification de 2018, la commune de La Chapelle-Saint-Laurent est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[26].

Économie

Histoire

Préhistoire

Des hommes ont vécu à La Chapelle-Saint-Laurent dès les temps préhistoriques comme l'atteste la découverte de nombreux outils, la plupart dans la moitié est de la commune. Datant de 30 000 à 35 000 ans av. J.-C. deux racloirs bi-face moustériens ont été trouvés l'un près proche de la Barbère, l’autre près du moulin des Mothes. Trois haches de l'âge de la pierre polie dans les champs proches du tumulus près du château des Mottes-Coupoux et une quatrième trouvée près du Gazon. Enfin, près du Bocage une hache de bronze à douille de l’âge du bronze final.

Moyen Âge

Les Chapelais, dès le XIIIe siècle, accueillirent parfois quelques pèlerins isolés.

Temps modernes

Contrairement à certaines paroisses des alentours, la Chapelle-Saint-Laurent où les huguenots, en 1561, brûlèrent le curé Barrion dans son église, ne compta jamais beaucoup de protestants.

En 1639, ayant abjuré en présence d'un moine de l'ordre de Saint-Augustin, un sieur Marchand, après avoir reçu l'extrême-onction fut inhumé dans l'église Saint-Laurent. La même faveur, un peu plus tard, fut octroyée après sa conversion à la dame Gabrielle Caffard, veuve de Jean Roy. En 1642, l'archiprêtre Gabriel Voisine bénit les fiançailles de Jeanne Mercier avec Abraham Roy, qui s'était converti en vue de son mariage prochain. Au cours des années qui suivirent, un certain nombre d'habitants de Pugny, La Chapelle-Saint-Étienne, Moncoutant, Largeasse et Coulonges-Les-Royaux, préférant ne pas abjurer dans leurs communes respectives, vinrent renier leur foi huguenote en l'église de La Chapelle. Après la révocation de l’édit de Nantes par Louis XIV, le 15 octobre 1685, les dragonnades reprirent de plus belle. La venue d'indésirables « missionnaires bottés » terrorisa les protestants.

Révolution française

Des paysans étaient allés combattre avec l’armée catholique et royale, les terres étaient restées à l'abandon et des maisons et des fermes avaient été incendiées en janvier 1794, par les soldats de Prévignaud et sous le Consulat, les Chapelais reconstruisent. Des réparations furent effectuées au moulin à vent de La Bardonnière et à la chaussée de l'étang de La Chenulière qui s'était rompue, rendant la route inutilisable.

Après les années noires de la guerre de Vendée, les Chapelais, leur liberté retrouvée, et débarrassés des visites des décimateurs venant, une fois la moisson faite, réclamer la part du seigneur et du curé, accueillirent avec satisfaction l'avènement de Napoléon.

XIXe siècle

En 1802, le maire de La Chapelle-Saint-Laurent, Jacques Grimaud, sollicita du sous-préfet Charbonneaux l'autorisation d'organiser quatre foires nouvelles, deux dans le bourg, deux à Pitié. N'ayant rien obtenu, il renouvela sa demande l'année suivante et cette fois, de sa belle plume d'instituteur, il ajoutait ce singulier post-scriptum : « Je vous ai trouvé du beurre. Vous m'avez parlé du préfet. S'il lui en faut il ferait bien de s'y prendre dès maintenant. Je vous assure, en tout cas que celui que je vous enverrai sera aussi bon que celui de l'an dernier ». Et le premier magistrat municipal, le beurre aidant, obtint ce qu'il demandait.

La gare de La Chapelle-Saint-Laurent est mise en service le [27].

XXe siècle

Fermeture de la gare de La Chapelle-Saint-Laurent et de la section de la Ligne de Neuville-de-Poitou à Bressuire en 1987[28].

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Liste des maires

Politique environnementale

Dans son palmarès 2020, le Conseil national de villes et villages fleuris a attribué une fleur à la commune[30].

Démographie

À partir du XXIe siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans. Pour La Chapelle-Saint-Laurent, cela correspond à 2004, 2009, 2014[31], etc. Les autres dates de « recensements » (comme 2006, etc.) sont des estimations légales.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

La Basilique Notre-Dame-de-Pitié

Construite à partir de 1891 sur une hauteur dominant le bocage bressuirais, la Basilique actuelle pris le relais de plusieurs édifice. Ce sanctuaire remonterait au XVIe siècle et à la découverte dans un buisson par un cultivateur d'une statue de « Notre-Dame de Pitié ». Transportée dans l'église paroissiale, elle aurait regagné par trois fois l'endroit où elle avait été découverte. Il est probable que ce culte mariale est été précédé par un culte païen[34]. Du temps des Gaulois, aurait ainsi existé un lieu de culte (les trois sources), christianisé à l'époque de l'Église primitive, et situé a proximité de l'actuelle fontaine de l'imposant calvaire, construit en 1865 au sud de l'esplanade de la Basilique. Les édifices se succédèrent en tout cas et les lieux attirèrent de nombreux pèlerins au point d'en faire le pèlerinage le plus fréquenté du Poitou.

L'Église Saint-Laurent

Victime des guerre de religions et des guerres de Vendée, il ne subsiste de l’édifice roman construit au XIème siècle que la base du clocher. C’est de 1853 à 1887 que l’abbé Laurentin, curé de la paroisse, entreprit la reconstruction de l’édifice actuel. L’ouvrage sera terminé en 1888. Le clocher au toit conique coiffé de tuiles fut surélevé et son sommet en zinc entouré de créneaux, corbelets et machicoulis lui donnant un faux air médiéval[35].

Le logis de la Cordinière

Le château de la Chenulière

L'accès à la cour du château se fait par une porte piétonnière et un haut portail charretier flanqué d'une petite échaugette à meurtrière. Les bâtiments de l'ancien logis subsistent en partie, à droite de la cour avec, aux angles, des tourelles accrochées à des fenêtres ayant conservé leurs grilles de fer forgé. Quelques tours du mur de clôture sont surmontées de machicoulis[34].

Le château des Mothes-Coupoux

Construit sur un escarpement rocheux, d'où il domine les alentours, il reste de ce château une porte du XIIIe siècle découronnée, jadis pourvue d'un pont-levis. L'enceinte est conservé dans son intégralité mais il ne reste plus qu'une tour sur les cinq existantes. Les fortifications ont par ailleurs perdu leur chemin de ronde. Subsiste cependant dans l’angle gauche de la cour, des bâtiments du XVe siècle, avec des baies à profondes embrasures et banquettes sur les bas-côtés[34].

Le "Tumulus" du Bocage

A l'Ouest du Château des Mothes-Coupoux et au Sud du Village du Bocage et de l'ancien chemin de Thouars à Marans, se trouve une butte de terre dont la nature alimente depuis longtemps de nombreux débats. La tradition locale voyant dans cette édifice qu'elle nomme la "mottée" un tumulus accueillant le tombeau d'un chef gaulois.

René Alexis Jouyneau Desloges, journaliste chapelais fondateur des "Affiches du Poitou" y décris ainsi l'édifice, et s’interroge déjà :

"C’est une butte de terre entourée d’un fossé creusé en talus, assez large puisqu’il y roulerait une voiture et qui peut bien avoir six mètres de profondeur. La butte est ronde et sa surface est plane… Quelle fut la destination de ce monument ? "

L'historien Bélisaire Ledain ( Reprenant une théorie de l'archiviste Alexandre Gouget)[36] y a cependant vu un poste d'observation d'un camp romain[37]. S'appuyant pour son hypothèse sur la toponymie du lieu avec "les champs du grand et du petit Châtelet" (l'édifice se trouvant à l'Est d'un ensemble de parcelles, encore appelées le "Champ châtelet" sur le cadastre rénové de la commune)[38] et la découverte, aux alentours, de fragments de poteries et de tuiles à rebord. Il faut aussi noté dans le sens de cette hypothèse, l’existence probable d'un camp romain à l'actuel emplacement du bois des Mothes. Maurice Poignat rapporte ainsi dans son ouvrage sur l'histoire de la commune, que "dans la partie ouest du bois des Mothes subsistent, dissimulés par d'épais taillis, les vestiges d'un camp gallo-romain ceint de fossés. Cette vaste levée de terre s'étend sur environ cent cinquante mètres de long et soixante-dix de large"[35]. En 1475, aurait également été découvert, toujours dans ce bois, cent-vingt-trois pièces d'argent, probablement romaines[35]. Par ailleurs, le chemin de Thouars à Marans au abords de l’édifice est probablement d'origine gallo-romaine. Il passait à Pierrefitte, Faye-l'Abbesse, et non loin de La Motte-de-Chiché. Du Bocage, il gagnait L'Aubier, Le Pas-de-la-Vierge, La Guittonnière et La Charoullière via Largeasse[35].

La thèse de Bélissaire Ledain fut cependant critiquée, notamment par l'archéologue Georges Germond et Maurice Marsac ( Ancien Conservateur des Fouilles à la Direction Régionale des Antiquités Historiques des Pays de Loire ). Ce dernier livrait ainsi son hypothèse en 1973 : "Cette butte, entourée d'un fossé, rappellerait plutôt une motte féodale. On retrouve un peu partout des structures de ce genre qui, généralement, ne comportaient qu'une motte de terre surmontée, le plus souvent d'une construction en bois dont il ne reste rien, sauf quelquefois des fondations en pierres. (Les pierres taillées visibles dans le fossé pourraient en être des restes). Quelquefois, également, un souterrain constituant une sortie de secours partait du centre vers l'extérieur"[35]

Au tumulus de la tradition locale, au poste romain de Bélissaire Ledain et à la Motte Féodale de Maurice Marsac, s'ajoute l'hypothèse d'une "Motte à conils" ou "Murger à conils". C'est du moins ce qu'invite à penser la « Déclaration des méliorations et réparations faictes et fait faire es domaines et chasteaux, terres et seigneuries d'Argenton et de la Motte-Coppoux avecques leurs appartenances et appendances par noble et puissant seigneur messire Philippe de Commynes, chevalier, en son vivant seigneur desdictz lieux et dame Hélène de Chambes, sa femme, depuis l'an IIILXXIII. »[39] Ce document liste tous les investissements effectués sur ses terres par Philippe de Commynes (alors entre autres seigneur des Mothes-Coupoux) et son épouse, entre 1473 et 1515. Parmi ces investissements on retrouve la mention de l'aménagement des garennes des châteaux des Mothes et de la Motte-Brisson : 1 000 toises de fossés (une toise = un peu moins d’un mètre), avec le « pleissage » et 12 ou 13 « meurgiers » tout neufs pour 160 livres tournois.

"L. Item, pour avoir faict abiller les garennes du Chasteau de La Mothe Coppox et de La Mothe Brisson la ou il a este bien faict mil toises de fous- ses et douz ou treize meurgiers tous neufs, qui ont bien coste avec le plesseige, VIIIxx livres."[39]

On peut vraisemblablement penser que l'édifice visible de nos jours constitue l'un des vestiges de ces garennes et "meurgiers" ceints de fossés. Le terme « motte à conils » renvoit à ce type de structures que l'on voit se développer au cours du XIIIe siècle au sein des réserves de chasse pour l'élevage des lapins aussi appelés "conils". Elles consistent généralement comme ici en un tertre en terre à l’intérieur desquels se trouvent des galeries où s’abritent les lapins[40]. Parfois ces galeries peuvent être renforcées de pierre, ce qui a pu alimenter la confusion avec les tumulus. Il est vrai aussi qu'il existe de nombreux cas de tumulus voire de mottes castrales réutilisés en garennes à lapins. Si les investissement de Philippe de Commynes pourraient donc plutôt pousser vers la thèse d'une motte à conils, en l'absence de fouilles archéologiques, aucune conclusion définitive ne s'aurait cependant arrêter la nature première du "Tumulus" du Bocage.

L'Étang de l'Olivette

La Commune comporte de nombreux étangs dont les principaux sont l’Étang des Mothes et l'Étang de l'Olivette, séparés par une chaussée. Ce dernier fait fait près de 17.0 hectares. La "Déclaration des méliorations et réparations faictes [...]"[39] nous apprend ici qu'il s'agit de l’œuvre de Philippe de Commynes. Il le fit creuser et le dota d'une chaussée de pierre taillée encore existante. Les travaux coutèrent 700 livres tournois, auxquelles s'ajoutèrent 200 livres tournois versées aux « bonnes gens du pays » pour l'acquisition du terrain et 35 livres tournois en 1514. A ce lieu est attaché une légende, celle du meunier de l'Olivette. Il existait sur la chaussée séparant l’Étang des Mothes et l'Étang de l'Olivette, un moulin bien connu de toute la contrée à cause de l'énorme quantité de blé que broyaient nuit et jour ses meules. Le travail y était continuel même pendant les plus grandes chaleurs de l'été, l'étang d'Olivette n'était jamais à sec. Mais une année, la sécheresse fut telle qu'il n'y eut plus assez d'eau pour faire tourner le moulin. Le meunier, homme vieux et avare, désespéré de cette situation en vint à implorer le diable. Il lui apparut alors et le meunier l'implora de faire tourner son moulin en échange de son âme. Aussitôt le pacte conclu, le moulin se mit à marcher à nouveau jour et nuit malgré l'absence d'eau. Deux démons grands comme des géants faisaient eux-mêmes tourner les roues et les meules. Le meunier voulu alors remplir des sacs, pensant déjà à l'argent qu'il va gagner, mais il ne trouve dedans que du charbon moulu. La farine s'en était allée blanchir l'eau de l'Olivette. Le meunier, trompé par le diable, n'échappa pas pour autant à l'enfer. Voila pourquoi depuis ce jour, l'on voit blanchir à certaines époques l'eau de l'étang[41].

L'Étang des Mothes

Situé au sud de L'étang de l'Olivette, cet étang de 18.0 hectares, date vraisemblablement également de la fin du Moyen Âge, mais existait déjà avant l'arrivée de Philippe de Commynes, l'on sait cependant, toujours grâce à la "Déclaration des méliorations et réparations faictes [...]"[39] qu'il le fit réparer, et ce pour 350 livres tournois.

Le rocher dit du "Pas de la Vierge"

A nouveau l'histoire de ce lieu est dû à une légende. Une pauvre possédée se rendit jadis à Pitié, afin d'y supplier la Vierge de la délivrer de son horrible mal. Sur le chemin du retour, elle s'agenouilla sur un rocher pour une dernière prière. Tant de ferveur toucha la Reine du ciel qui, apparaissant dans un nuage de lumière, ordonna à Lucifer de quitter le corps de la malheureuse. Il le fit mais de rage en s'enfuyant marqua profondément le rocher de ses coups de griffes, tandis que la vierge y laissa l'empreinte de son pied[34].

Le Timbre au Chat

Selon une légende, c'est au lieu-dit « l'Humeau-Robinet » au croisement de la route de Pitié à Moncoutant, de la vieille route de Pugny et d'un petit chemin de terre que l'on peut voir le « Timbre aux Chats ». Là, dans la nuit du Mardi-Gras s'assemblaient tous les matous du voisinage. Après avoir déposé dans l'auge de pierre, les reliefs dérobés à leurs maîtres, ils festoyaient et organisaient une ronde effrénée autour d'un grand diable. Malheur à l'indiscret qui, intrigué par leur bruyant concert de miaulements se serait risqué à venir troubler leurs sataniques agapes. En moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, il aurait péri, attaqué par des centaines de griffes aiguës avant d'être dévoré jusqu'aux os par des milliers de dents acérées. Des fermiers du voisinage s'étant, autrefois, emparés de l'auge de pierre furent, dès la nuit suivante, gratifiés, par des centaines de chats d'un tel concert de miaulements qu'ils ne purent fermer l'œil. Ils allèrent aussitôt la remettre en place et retrouvèrent la tranquillité. Plus récemment, et à deux reprises, « le Timbre aux Chats » disparut. Il retrouva chaque fois sa place non sans qu'il en ait résulté, pour l'un au moins de ses emprunteurs quelques inexplicables ennuis. Des ennuis d'ordre maléfique, s'empressèrent d'assurer ceux qui croient encore au pouvoir mystérieux de certaines pierres.

Personnalités liées à la commune

Abel Gody (1876-1947) : Né le 25 janvier 1879 au 13 de la rue qui porte désormais son nom, son père fils, d'un tisserand de Saint-Sauveur, était installé comme horloger dans le bourg. Abel fut ainsi d'abord lui aussi horloger puis industriel. C'est l'un des précurseurs de la T.S.F. en France[42].

René-Alexis Jouyneau des Loges : Descendant d'une famille vendéenne fixée en Gâtine au moins dès le début du XVIIIème siècle, Réné-Alexis Jouyneau des Loges, dont le père était sénéchal et juge ordinaire des châtellenies de Pugny, de Châteauneuf et du Breuil-Bernard, naquit à la Chapelle-Saint-Laurent en 1736. Il fonda a Poitiers, en 1773, "Les Affiches du Poitou", le premier journal de la province et collabara à diverses autres publications[34].

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des communes des Deux-Sèvres

- Anciennes communes des Deux-Sèvres

Liens externes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Clesse - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre La Chapelle-Saint-Laurent et Clessé », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Clesse - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre La Chapelle-Saint-Laurent et Niort », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Niort - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Niort - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Niort - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Bressuire », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de La Chapelle-Saint-Laurent », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Deux-Sèvres », sur www.deux-sevres.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs des Deux-Sèvres », sur www.deux-sevres.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- « La Chapelle-Saint-Laurent. Une centaine de personnes à la rando patrimoine », Le Courrier de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- Conseil d'État, « Numéro d'arrêt : 384002 », sur juricaf.org, (consulté le ).

- Site des villes et villages fleuris, consulté le 6 février 2021.

- « Calendrier de recensement », sur Insee (consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Maurice Poignat, Le pays du Bocage, Histoire des communes des Deux-sèvres, Niort, Éditions du terroir,

- Maurice Poignat, La Chapelle-Saint-Laurent : entre Gâtine et Bocage : des origines à nos jours, Poitiers, Michel Fontaine,

- Alexandre Gouget, « Des Fortifications passagères dans l'ancien Bas- Poitou, à l’Époque romaine, Bulletins de la Société de statistique du département des Deux-Sèvres », sur Gallica, (consulté le )

- Bélisaire (1832-1897) Auteur du texte Ledain, La Gâtine historique et monumentale / par M. Bélisaire Ledain,... ; ouvrage accompagné d'eaux fortes... dessinés... et gravés par M. E. Sadoux, (lire en ligne)

- « 1909 W 29/16 - Section AT - 1963 Archives départementales des Deux-Sèvres et de la Vienne », sur Archives départementales des Deux-Sèvres et de la Vienne (consulté le )

- Charles Fierville, Documents inédits sur Philipe de Commynes, Paris, (lire en ligne), p.180-189

- Rémi Landois, Jean-Pierre Garcia et Amélie Quiquerez, « Un site d’élevage de lapins de la fin du moyen âge : les garennes de Sainte-Foy (Val-Suzon, Côte-d’Or) », Revue archéologique de l’Est, no Tome 68, , p. 285–298 (ISSN 1266-7706, lire en ligne, consulté le )

- L. Auteur du texte Albarel, Histoire du pèlerinage de Notre-Dame-de-Pitié, en Poitou / par M. l'abbé L. Albarel,..., (lire en ligne)

- « Il était une fois.. Abel Gody », sur tsfsepelliere44.e-monsite.com (consulté le )

- Portail des Deux-Sèvres

- Portail des communes de France

На других языках

[de] La Chapelle-Saint-Laurent

La Chapelle-Saint-Laurent ist eine französische Gemeinde im Département Deux-Sèvres in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie hat 2.034 Einwohner (Stand: 1. Januar 2019) und gehört zum Arrondissement Parthenay sowie zum Kanton Cerizay.[en] La Chapelle-Saint-Laurent

La Chapelle-Saint-Laurent (French pronunciation: [la ʃapɛl sɛ̃ loʁɑ̃]) is a commune in the Deux-Sèvres department in the Nouvelle-Aquitaine region in western France.- [fr] La Chapelle-Saint-Laurent

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии