world.wikisort.org - France

Harol est une commune française située dans le département des Vosges, en région Grand Est.

Ses habitants sont appelés les Harolais.

Géographie

Localisation

La commune de Harol se trouve sur un haut plateau de la Vôge, à environ vingt kilomètres à l'ouest d'Épinal au sud de la Lorraine. La plus grande partie des terres sont des surfaces utiles agricoles. Seules les frontières ouest et sud (forêt du Ban d'Harol) sont constituées de forêts occupant 15 % de la surface communale.

Division de la commune

La commune compte sept hameaux (le premier bulletin municipal, datant de , s'appelle d'ailleurs Les sept lieux de Harol) : Frison, Harol, La Rue, Le Ménil, Longeroye, Puttegney et Saucenot (ce dernier hameau est partagé entre Harol et Charmois-l'Orgueilleux). La commune compte aussi plusieurs écarts : Saurupt, La Fosse, Le Chanot et Le Fleuriot.

Les villages de Harol-centre, Longeroye et le Ménil, autrefois séparés, se sont agglomérés dans les années 1980 et 1990 pour former une agglomération presque continue.

Les bâtiments religieux et administratifs se trouvent à Harol-centre : l'église Saint-Epvre, le cimetière, le presbytère, la mairie, l'école primaire et le lycée privé La Providence.

Communes limitrophes

Voies de communication et transports

Au Ménil se croisent la route départementale 4 (reliant Mirecourt à Bains-les-Bains) et la départementale 460 (ancienne nationale 460 reliant Épinal à Varois-et-Chaignot près de Dijon).

À cinq kilomètres à l'est d'Harol passe le canal des Vosges sur la commune de Girancourt, que longe la voie verte Charles-le-Téméraire.

Hydrographie

Réseau hydrographique

La commune est située pour partie dans le bassin versant du Rhin au sein du bassin Rhin-Meuse et pour partie dans le le bassin versant de la Saône au sein du bassin Rhône-Méditerranée-Corse. La ligne de faîtes des monts Faucilles constitue la ligne de partage des eaux. Elle est drainée par le ruisseau de l'Illon, la ruisseau la Gitte, le ruisseau de Damas-et-Bettegney, le ruisseau de l'Etang Chambaux, le ruisseau de Reblangotte, le ruisseau des Auriers et le ruisseau du Neuf Etang[1],[Carte 1].

Seul le hameau de La Rue, arrosé par l'Illon, voit ses eaux se diriger vers la mer du Nord en passant par la Gite, le Madon, la Moselle et le Rhin. Longeroye et Harol-centre se situent exactement sur la ligne de partage des eaux. Les autres hameaux ont leurs eaux qui descendent vers la mer Méditerranée en passant par le ruisseau de Reblangotte, le Côney, la Saône et le Rhône.

L'Illon, d'une longueur totale de 12,7 km, prend sa source dans la commune et se jette dans le Madon à Begnécourt, en limite avec Bainville-aux-Saules, après avoir traversé cinq communes[2].

La Gitte, d'une longueur totale de 22,2 km, prend sa source dans la commune et se jette dans le Madon à Velotte-et-Tatignécourt, après avoir traversé neuf communes[3].

Deux plans d'eau se situent sur la commune ou à son aval[4] : l'étang Chambaux et les étangs neufs.

![Réseaux hydrographique et routier d'Harol[Note 1].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/88233-Harol-Routes-Hydro.png/260px-88233-Harol-Routes-Hydro.png)

Gestion et qualité des eaux

Le territoire communal est couvert par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Nappe des Grès du Trias Inférieur ». Ce document de planification, dont le territoire comprend le périmètre de la zone de répartition des eaux[Note 2] de la nappe des Grès du trias inférieur (GTI), d'une superficie de 1 497 km2, est en cours d'élaboration. L’objectif poursuivi est de stabiliser les niveaux piézométriques de la nappe des GTI et atteindre l'équilibre entre les prélèvements et la capacité de recharge de la nappe. Il doit être cohérent avec les objectifs de qualité définis dans les SDAGE Rhin-Meuse et Rhône-Méditerranée. La structure porteuse de l'élaboration et de la mise en œuvre est le conseil départemental des Vosges[5].

La qualité des eaux de baignade et des cours d’eau peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l’eau et l’Agence française pour la biodiversité[Carte 2].

Urbanisme

Typologie

Harol est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 3],[6],[7],[8].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Épinal, dont elle est une commune de la couronne[Note 4]. Cette aire, qui regroupe 118 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[9],[10].

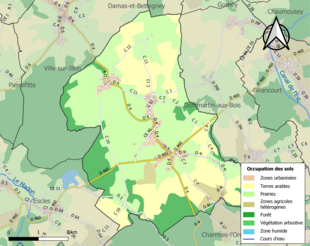

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (79,3 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (80,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (49,7 %), terres arables (26,4 %), forêts (16 %), zones urbanisées (4,9 %), zones agricoles hétérogènes (3,2 %)[11].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[12].

Histoire

Le village de Harol est mentionné pour la première fois dans un document écrit en 1070 sous le nom de Haros. C'était le centre tardif du ban étendu d'Harol (Ban d'Harol). Le domaine se trouvait dans le domaine d'influence du diocèse de Toul mais dépendait depuis 1235 du chapitre à Remiremont.

L'église Saint-Èpvre a été détruite pendant la guerre de Trente Ans et a été reconstruite en 1765 dans le style du XVIIIe siècle avec la forme caractéristique d'un grand bateau d'église. La tour qui accueille l'entrée de l'église est surmontée d'un clocher à flèche de charpente, très commun dans la région.

En 1790, Harol est attribué au canton d'Escles, puis au canton de Darney par l'arrêté des Consuls du 19 vendémiaire an X (). Au XIXe siècle, par ordonnance royale du , la commune est transférée définitivement dans le canton de Dompaire[13].

Le , la commune est touchée par une tornade[14].

Le Tour de France 1990 passe le 7 juillet 1990, lors de la 7e étape entre Vittel et Épinal ainsi que le Tour de France 2009, le 17 juillet 2009, lors de la 13e étape entre Vittel et Colmar.

Politique et administration

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[26]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[27].

En 2019, la commune comptait 628 habitants[Note 5], en augmentation de 2,95 % par rapport à 2013 (Vosges : −2,86 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Enseignement

Enseignement primaire : L'école est un regroupement pédagogique intercommunal entre Harol, Ville-sur-Illon et Pierrefitte. L'école dispose de quatre classes de la Petite section (PS) au Cours préparatoire (CP) qui sont complétées par trois classes à l'école de Ville-sur-Illon ; du Cours élémentaire 1 (CE1) au Cours Moyen 2 (CM2).

Enseignement secondaire : Lycée professionnel rural La Providence, établissement d'enseignement privé sous contrat avec le ministère de l'Agriculture. Il accueille des élèves de la 4e à la Terminale Bac pro. Les formations consistent à effectuer des stages professionnels en structure ainsi qu'une étude théorique et pratique au sein de l'établissement.

Sport

La course cycliste de Harol est organisée chaque premier dimanche d'août, depuis 1970. La course, appelée le « Grand Prix des habitants de Harol », a été organisée par le Cycle Golbéen de 1970 à 2014. Depuis 2015, la course est organisée par le Veloce Club Spinalien.

Palmarès du Grand Prix cycliste des habitants de Harol :

- 1-1970 : Noo

- 2-1971 : Jean Jacques Carnet

- 3-1972 : René Bittinger

- 4-1973 : A. Arnould

- 5-1974 : Poirson

- 6-1975 : Poirot

- 7-1976 : Clere

- 8-1977 : Gilles Bineaux

- 9-1978 : Lyonnel Gros

- 10-1979 : Paul Christen

- 11-1980 : Thierry Arnould

- 12-1981 : Thierry Arnould

- 13-1982 : Alain Hupel

- 14-1983 : Profilet

- 1984 : Annulé[30]

- 15-1985 : Raphaël Arnould

- 16-1986 : Rabut

- 17-1987 : Mumbach

- 18-1988 : Rabut

- 19-1989 : Galerne

- 20-1990 : Galerne

- 21-1991 : Dominique Arnould

- 22-1992 : Tachot

- 23-1993 : Lagarde

- 24-1994 : Claudel

- 25-1995 : Duc

- 26-1996 : Le Gall

- 27-1997 : Ruet

- 28-1998 : J. Chardon

- 29-1999 : Colin

- 30-2000 : Steve Chainel

- 31-2001 : Colin

- 32-2002 : Dussart

- 33-2003 : Poirel

- 34-2004 : Cuenin

- 35-2005 : Robert

- 36-2006 : Bruno Chardon

- 37-2007 : Medhi Sichler

- 38-2008 : Cédric Gaoua

- 39-2009 : Irwin Gras

- 40-2010 : Nicolas Marchal

- 41-2011 : Barthélémy Fabing

- 42-2012 : Guillaume Hutin

- 43-2013 : Pierre Schuler

- 44-2014 : Rayane Bouhanni

- 45-2015 : Christophe Bétard

- 46-2016 : Laurent Schaller

- 47-2017 : Jérôme Becker

- 48-2018 : Antoine Burger

- 49-2019 : Vincent Sibille

- 2020 : Annulé[31]

- 2021 : Annulé[32]

- 50-2022 : Lilian Tétart

Le Tour de France a traversé plusieurs fois la commune :

- Tour de France 1990, le , lors de la 7e étape entre Vittel et Épinal (un contre-la-montre) ;

- Tour de France 2009, le , lors de la 13e étape entre Vittel et Colmar.

Économie

La grande majorité des habitants travaillaient autrefois dans l'agriculture (plantation et élevage), mais ils ne sont plus très nombreux actuellement. On trouve aussi quelques petites entreprises commerciales et artisanales.

Toutefois, le plus grand employeur de la commune est l'entreprise Fournier SA. Fondée en 1953, elle est active dans la construction métallique et est un sous-traitant pour l'industrie automobile, l'imprimerie, l'aviation, l'industrie du papier ainsi que pour la construction de climatiseur et la fabrication de machine-outil.

La commune comprend aussi plusieurs métiers de services (école, lycée professionnel, garderie, soin aux personnes âgées…).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Harol-centre

Église Saint-Epvre

L'église actuelle date de 1765, car le précédent édifice avait été détruit pendant la guerre de Trente Ans. Elle est dédiée à saint Epvre, évêque de Toul au VIe siècle. L'église a été construite dans le style du XVIIIe siècle avec la forme caractéristique d'un grand bateau d'église. La tour qui accueille l'entrée de l'église est surmontée d'un clocher à flèche de charpente, très commun dans la région. Au-dessus du portail du clocher, on peut voir la statue en grès d'une Vierge à l'Enfant dans une niche.

À l'intérieur, l'église accueille une sculpture en pierre polychrome du 4e quart du XVIe siècle, représentant une pietà de 85 cm de hauteur, classée au titre des objets historiques en 1961. Elle abrite également une chaire à prêcher provenant de l'ancienne abbaye Notre-Dame-de-l'Assomption de Flabémont (commune actuelle de Tignécourt) de l'ordre des Prémontrés. De plan hexagonal, cinq des faces sont ornées de panneaux à arabesques et une face est décorée des armes de l'abbaye de Flabémont (trois cloches surmontées d'une mitre et d'une crosse). La chaire a été classée au titre des objets historiques en 1922[33]. Un orgue a été installé sur une tribune en béton vers 1935, par Edmond Alexandre Roethinger[34], au-dessus de l'entrée principale.

De part et d'autre de la porte d'entrée intérieure de la nef se trouvent deux grandes maquettes provenant de la sainterie de Vaucouleurs, une usine fabriquant de l'art chrétien. Les maquettes représentent la basilique Notre-Dame-du-Rosaire de Lourdes et le sanctuaire de Notre-Dame de La Salette.

Cimetière

Le cimetière est construit en 1898 à 100 mètres au nord-est de l'église pour remplacer le cimetière qui était jusque-là autour de celle-ci. On y trouve un calvaire de la même époque et le monument aux morts de la Première Guerre mondiale.

Le monument aux morts est construit par un certain Morlet de Grand, son nom est gravé en bas de l'édifice[35],[36]. Sur son piédestal, un poilu se tient fièrement en tenant avec sa main droite un écusson où sont mentionnées trois batailles de la Grande Guerre : L'Yser, Verdun, La Marne. Quatre plaques en métal sont fixées sur les quatre côtés du piédestal. Voici ce qu'on peut lire sur la plaque de devant (Pro Deo Pro Patria, Guerre 1914 - 1918, Honneur et Gloire à Nos Soldats, La Commune de Harol reconnaissante, Souscription publique) et sur la plaque de derrière (Pro Deo Pro Patria, 1914 - 1918, Les survivants de la guerre à leurs compagnons d'armes). Sur les deux plaques des côtés sont inscrits les noms des soldats morts aux combats en distinguant A nos jeunes soldats tombés pour la Patrie et Aux Pères de famille morts pour la France.

Calvaire monumental

Il se situe entre le cimetière et l'église Saint-Epvre. Sur un rocher symbolisant le Golgotha de Jérusalem, un grand Christ en Croix vêtu de son périzonium, surmonté de l'inscription INRI, est entouré à sa droite par sa mère la Vierge Marie en drapé bleu et à sa gauche par l'apôtre Jean en drapé blanc. Quatre urnes funéraires avec drapés entourent le rocher, et le tout est surélevé par trois marches pour donner plus de hauteur à l'ensemble de la composition.

Presbytère

À proximité de l'église Saint-Epvre, le presbytère est construit au XIXe siècle pour loger le prêtre de la paroisse. La commune n'a plus de prêtre depuis la fin du XXe siècle. On peut remarquer la statue du Christ dans une niche au-dessus du linteau de la porte d'entrée.

Mairie-école

La mairie occupe l'ancienne école de filles de Harol-centre, construite en 1885. Elle a été entièrement restructurée et agrandie en 2011/2013 pour la mettre aux normes d'accessibilité et créer une médiathèque[37].

L'école actuelle est aménagée depuis 2006 dans deux anciennes maisons mitoyennes de la mairie. Elle appartient au regroupement pédagogique intercommunal de Harol, Ville-sur-Illon et Pierrefitte. Elle se compose de quatre classes de la PS au CP (depuis 2015) complétée par trois classes à l'école de Ville-sur-Illon (du CE1 au CM2).

Lycée privé La Providence

Lycée professionnel rural La Providence, établissement d'enseignement privé sous contrat avec le ministère de l'Agriculture. Il accueille des élèves de la 4e à la Terminale Bac pro. Les formations consistent à effectuer des stages professionnels en structure ainsi qu'une étude théorique et pratique au sein de l'établissement. La cantine du lycée accueille les enfants de l'école communale pour le repas de midi. Derrière le lycée demeure un terrain de tennis ainsi qu'un terrain de sports autour d'une piste d'athlétisme comportant également un skatepark.

Le lycée est l'héritier d'une école ménagère créée au début du XXe siècle par les sœurs de la Providence. On peut encore voir aujourd'hui[Quand ?] dans le bâtiment le plus ancien, le clocheton de la chapelle des religieuses. Un calvaire, placé à l'intersection de la rue de la mairie et du chemin du Chanot, se trouve ainsi à proximité du lycée (il est le troisième calvaire de Harol-centre avec le calvaire monumental et le calvaire du cimetière).

Côte d'Henriau

La côte d'Henriau est célèbre dans le milieu du cyclisme vosgien, elle est la difficulté majeure du "Grand Prix des habitants de Harol" (337 m au point de départ de la côte, 406 m au point d'arrivée). La côte accueille une fontaine (1866, avec quatre pierres à laver, couverte, restaurée), un calvaire, et un château d'eau à son point le plus haut.

- Église Saint-Epvre.

- Église Saint-Epvre.

- Portail de l'église Saint-Epvre.

- Vierge à l'enfant au-dessus du portail de l'église Saint-Epvre.

- Église Saint-Epvre.

- Cimetière (1898).

- Calvaire du cimetière (1898).

- Monument aux morts de 1914/1918.

- Monument aux morts de 1914/1918.

- Monument aux morts de 1914/1918 (plaque est).

- Monument aux morts de 1914/1918 (plaque ouest).

- Calvaire monumental de Harol.

- Presbytère.

- Porte du presbytère.

- Mairie-école.

- École de Harol (façade arrière).

- Vue générale sur l'église, la mairie-école et le parking.

- Lycée La Providence.

- Terrain de sports.

- Calvaire en face du lycée.

- Château d'eau de Harol.

- Fontaine d'Henriau (1866).

- Fontaine d'Henriau (1866).

- Calvaire d'Henriau.

Longeroye

Quartier de la gare

L'ancienne gare de la commune, située à Longeroye, était sur l'ancienne ligne de chemin de fer reliant Darnieulles (et donc Épinal) à Jussey dans la Haute-Saône. La ligne et la gare sont ouvertes en 1886 par la compagnie des chemins de fer de l'Est et repris en 1938 par la SNCF. La ligne ferme ses portes au trafic passager en 1951, puis définitivement au trafic marchandise en 1973.

Les terrains et bâtiments de la SNCF ont été rachetés par la commune. La gare et la halle à marchandises ont été conservées. La gare a été transformée et agrandie en salle des fêtes ; les terrains alentour ont été transformés et vendus en lotissement, ce qui fait de celui-ci le premier de la commune et le seul encore aujourd'hui ; la maison de garde-barrière vendue également.

Entre la salle des fêtes et la halle à marchandises, la commune a construit récemment le bâtiment des sapeurs-pompiers qui regroupent des pompiers volontaires des communes de Harol et Dommartin-aux-Bois.

Le monument aux morts de la Seconde Guerre mondiale, situé à l'origine sur la rue de la Poste, a été déplacé de quelques mètres en 2015 pour l'éloigner de la route principale et le rapprocher de la salle des fêtes.

Rue du maquis

La rue du maquis est la rue historique de Longeroye. Elle accueille le calvaire et le lavoir du hameau. Le lavoir est couvert mais sans eau, doublée d'une fontaine à l'extérieur fleurie en été ; il supporte actuellement une voiture hippomobile de pompier (appelée aussi une pompe à bras de pompier).

Poste

Situé sur la rue qui porte son nom, le bâtiment de l'ancienne poste est construit en 1928/1929. Le choix de l'emplacement est décidé à l'époque pour sa position centrale dans la commune, près de la gare, par rapport à Harol-centre qui est plus excentré vers le nord.

Elle est remplacée actuellement par une agence postale.

- Ancienne gare.

- Ancienne gare.

- Halle à marchandises.

- Sapeurs-pompiers.

- Monument aux morts 1939/1945.

- Monument aux morts 1939/1945 (détail).

- Agence postale.

- Lavoir de Longeroye.

- Lavoir de Longeroye.

- Pompe à incendie du lavoir de Longeroye.

- Calvaire de Longeroye.

Le Ménil

Le hameau du Ménil possède une ancienne école (construite en 1878 et fermée en 2006) ; une ancienne fontaine sur le chemin des Feignes (fleurie en été) ; un ensemble fontaine-lavoir sur le chemin communal du Ratel (1844) ; une fontaine sur la route de Darney (avec une pierre à laver, propriété privée).

L'ancienne école conserve sa pierre de taille de fondation ; on peut y lire :

« J'AI ÉTÉ BÂTIE

PAR LES HABITANTS DU MÉNIL

ET DÉDIÉE À L'INSTRUCTI-

ON DE LEURS ENFANTS »

L'ensemble fontaine-lavoir a bien été restauré. Il se présente d'abord par une fontaine à trois auges, suivie d'un lavoir rectangulaire couvert d'un toit. Néanmoins, il est actuellement envahi par les hautes herbes ; les eaux ont sans doute été détournées car le lavoir est vide, seul un mince filet d'eau coule encore dans la fontaine.

- Ancienne école du Ménil.

- Pierre taillée de l'ancienne école du Ménil (1878).

- Ancienne fontaine du Ménil, au chemin des Feignes.

- Fontaine et lavoir du Ménil.

- Lavoir du Ménil.

- Lavoir du Ménil.

La Rue

Le hameau de La Rue dispose de plusieurs constructions du XIXe siècle : une ancienne école ; une ancienne fontaine sur le chemin de l'Illon (devant l'ancienne école, fleurie en été) ; une fontaine sur la rue des forêts (avec deux pierres à laver, fleurie en été) ; un calvaire (au croisement de la rue principale et de la rue des Vergers) ; la fontaine du Haut-Bruet (couverte, propriété privée) ; le calvaire du Haut-Bruet (croix cassée).

- Ancienne école de La Rue.

- Fontaine de La Rue (chemin de l'Illon).

- Fontaine de La Rue (rue des Forêts).

- Calvaire de La Rue.

- Fontaine du Haut-Bruet.

- Calvaire du Haut-Bruet (croix cassée).

Puttegney

Le hameau de Puttegney a également conservé plusieurs constructions du XIXe siècle : un calvaire, la fontaine Brosse (1844), un bas-relief d'un visage sur une maison, et ses deux anciennes écoles.

La fontaine Brosse se compose de quatre auges (dont deux restaurées avec du ciment en 2017) et deux pierres à laver. Elle présente en son centre une colonne en ciment disgracieuse pour soutenir le toit, due à une mauvaise restauration dans les années 1980. Elle est toujours alimentée en eau, mais une inondation permanente persiste toujours devant le bâtiment. Une réhabilitation en pierre des parties cimentées serait à envisager pour respecter la construction d'origine.

La première école de 1834 a été très fortement remaniée à la fin du XIXe siècle lorsqu'elle fut transformée en maréchalerie. Elle conserve sa pierre de taille de fondation ; on peut y lire :

« D.S.B MAISON D’ÉCOLE

CETTE PIERRE A ÉTÉ POSÉE

PAR LES HABITANTS DE

PUTTEGNEY - 1834 »

La seconde école date de 1878. Les écoles accueillaient les enfants des deux hameaux de Puttegney et de Saucenot.

- Calvaire de Puttegney.

- Fontaine Brosse de Puttegney ().

- Fontaine Brosse de Puttegney ().

- Bas-relief d'un visage.

- Première école de Puttegney (1834).

- Pierre taillée de la première école de Puttegney (1834).

- Seconde école de Puttegney (1878).

Saucenot

Saucenot possède une ancienne fontaine qui servait de lavoir (présence de pierres à laver), sur le chemin d'exploitation de l'étang de la Couverte. Il n'en subsiste aujourd'hui que quelques vestiges : les trois murs qui soutenaient le toit et quelques pierres taillées. C'est le seul lavoir de la commune dans cet état de ruine ; une restauration complète serait à envisager.

Un calvaire existe sur la hauteur du hameau, sur la partie appartenant à la commune de Charmois-l'Orgueilleux.

- Ruines de la fontaine de Saucenot.

- Ruines de la fontaine de Saucenot.

- Calvaire de Saucenot.

Frison

Le « monument du Cruaulé », construit à proximité de Frison, est édifié à la Mémoire des résistants du des communes de Dommartin-aux-Bois, Girancourt et Harol (« Volontaires Héros Martyrs, Honneur et Gloire »)[38]. Tous ces jeunes voulaient rejoindre ce jour-là les Forces françaises de l'intérieur et partaient au maquis de Grandrupt-de-Bains pour participer à la libération de la France.

Beaucoup sont capturés le et déportés dans les camps de Schirmeck, Neckargerach, Dachau, Buchenwald... D'autres réussissent à se cacher et à revenir les jours suivants[39]. Vingt-et-un y ont laissé leur vie et ce mémorial en perpétue le souvenir.

À côté du monument se situe le château d'eau du Cruaulé, un des deux châteaux d'eau de la commune avec celui de Harol. Une antenne SFR le surplombe.

- Panneau précédent le monument du Cruaulé.

- Monument du Cruaulé.

- Détail du monument du Cruaulé.

- Château d'eau du Cruaulé.

Personnalités liées à la commune

- Jean-Joseph Grangé (an XII-1867), artisan, inventeur d'une charrue qui porte son nom et qui lui valut de nombreuses récompenses et la croix de la Légion d'honneur[40]. Grangé et sa charrue sont cités dans le Cours d'agriculture de Gasparin (1843, vol. III, p. 161) et dans la Maison rustique du XIXe siècle (1844, vol. I, p. 191-192). On ne sait pas grand-chose de sa vie ; on sait seulement qu'il est né à Harol, qu'il résida à Monthureux-sur-Saône — y créant une ferme modèle en 1834 — et qu'il mourut à Rennes où, on ne sait pourquoi ni comment, il s'était retiré.

- Jean Leroy (1887-1975), député et conseiller municipal de Harol sous la Troisième République.

- Guy Desnoyers (1920-2010), prêtre catholique d'Uruffe qui défraya la chronique dans les années 1950 à la suite de son crime odieux sur sa maîtresse et l'enfant qu'elle portait. À Harol, il avait aidé des prisonniers évadés pendant la Deuxième Guerre mondiale chez son oncle par alliance Émile Marulier, marié avec sa tante Maria Desnoyers. Le père de Guy Desnoyers était originaire du hameau de Puttegney.

- Jean Nicolas Derazey, né le à Harol, décédé le à Harol (Saurupt), notaire à Ville-sur-Illon du au , reçu avocat au parlement le , il est élu administrateur du département des Vosges le , puis juge au tribunal du district de Darney le , enfin administrateur de ce même district en 1794 et commissaire du directoire exécutif près la municipalité d’Escles en l’an IV. Il est ensuite conservateur des hypothèques à Épinal en 1796 ; il est choisi comme accusateur public près le tribunal civil des Vosges, y est réélu le et maintenu à ce poste en 1800. Il est créé Chevalier de l’Empire par lettres patentes du et le est nommé procureur impérial criminel près la cour d’assises des Vosges et conserve son poste jusqu’en 1814. Favorable au rétablissement des Bourbons, il est élu député des Vosges le à la Chambre introuvable. Il siège parmi les modérés. Non réélu en 1816, il est alors conseiller à la Cour d’appel de Nancy. En 1824, il se retire dans la ferme expérimentale de Saurupt, 239 hectares, qu’il a fondée sur le territoire de Harol. Il était chevalier de la Légion d’honneur () et chevalier de Saint-Louis (1814). Il épousa à Jésonville le Marie Rose Etienne (née le à Jésonville, décédée le à Nancy et inhumée à Jésonville, fille de Jean Etienne, écuyer, chevalier de Saint-Louis, capitaine d’invalides et de Jeanne Françoise De Bonnay). De cette même famille, originaire de Harol, sont issus les luthiers Jean Joseph Honoré Derazey et son fils Amédé Just Derazey[41].

Héraldique, logotype et devise

|

Blason | D'argent à un épi de blé de sinople posé en barre entre deux filets en barre de sable, accompagné en chef d'une vache paissant sur une terrasse isolée et adextrée d'un sapin et en pointe un engrenage conique de deux pièces, le tout de sinople (au comble d'argent chargé de l'inscription « HAROL » de sinople)[42]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Pour approfondir

Bibliographie

Articles connexes

- Communes des Vosges

Liens externes

- Le Lycée professionnel rural privé "La Providence"

- Harol sur le site de l'Institut géographique national (IGN).

- Le patrimoine architectural et mobilier de la commune sur le site officiel du Ministère français de la Culture (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la Région Lorraine.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- La ligne de partage des eaux entre le le bassin versant du Rhin et le bassin versant de la Saône est représentée par une ligne verte en tirets-points.

- Une zone de répartition des eaux est une zone comprenant les bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins hydrographiques et systèmes aquifères définis dans le décret du 29 avril 1994, où sont constatées une insuffisance, autre qu'exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Cartes

- « Réseau hydrographique d'Harol » sur Géoportail (consulté le 29 juillet 2022).

- « Qualité des eaux de rivière et de baignade. », sur qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/ (consulté le )

Références

- « Fiche communale d'Harol », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines Rhin-Meuse (consulté le )

- Sandre, « l'ruisseau de l'Illon »

- Sandre, « la ruisseau la Gitte »

- L'eau dans la commune.

- « SAGE Nappe des Grès du Trias Inférieur », sur https://www.gesteau.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction d'Épinal », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Dictionnaire Topographique du Département des Vosges, comprenant les noms de lieux anciens et modernes, par Paul Maréchal, 1941.

- Article sur "La tornade de 1984".

- Sa tombe se trouve dans le cimetière communal

- Katrin Tluczykont, « Gérard Marulier, maire de Harol, emporté par le Covid-19 », sur Vosges Matin, (consulté le ).

- Joseph Moinot meurt le (son décès dans l’état civil de Harol en 1854-1855, côte Edpt237/1_E_8-39496 aux archives départementales des Vosges, page 16).

- Louis Nicolas meurt en cours de mandat le (son décès dans l’état civil de Harol en 1854, côte Edpt237/1_E_8-39495 aux archives départementales des Vosges, page 2).

- Jean-Nicolas Malglaive meurt le (son décès dans l’état civil de Harol en 1871, côte Edpt237/1_E_9-39521 aux archives départementales des Vosges, page 2).

- Joseph-Isidore Malglaive meurt en cours de mandat le (son décès dans l’état civil de Harol en 1903, côte 4E237/10-83368 aux archives départementales des Vosges, page 44)

- Joseph-Isidore Malglaive sur le site http://gw.geneanet.org/.

- Marie-Isidore Marulier est né le (sa naissance dans l’état civil de Harol en 1853, côte Edpt237/1_E_8-39493 aux archives départementales des Vosges, page 17).

- Marie-Isidore Marulier sur le site http://gw.geneanet.org/.

- Joseph-Isidore Malglaive est né le et mort le (sa naissance dans l’État civil de Harol en 1865-1866, côte Edpt237/1_E_9-39513 aux archives départementales des Vosges, page 6).

- Joseph-Marie-Isidore Malglaive sur le site http://gw.geneanet.org/.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- La course cycliste de 1984 est annulée en raison de la tornade qui traverse la commune le .

- La course cycliste de 2020 est annulée en raison de la pandémie de Covid-19.

- La course cycliste de 2021 est annulée pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie de Covid-19.

- La pietà et la chaire à prêcher de l'église de Harol sur la Base Mérimée.

- L'orgue Roethinger de Harol sur le site orgues.chez.com.

- Monument aux morts : Conflits commémorés 1914-1918.

- Monument aux morts : Conflits commémorés 1939-1945.

- Bulletin municipal Les Sept lieux de Harol no 5 de mars 2013.

- MemorialGenWeb.org - Harol : monument commémoratif de la Résistance.

- Bulletin municipal Les Sept lieux de Harol no 4 de janvier 2012.

- Le département des Vosges, description-Histoire-Statistique, tome VI, par Léon Louis, 1887

- Les vosgiens célèbres, 1990, éditions Gérard Louis. Armorial du premier Empire, Révérend, Paris, 1895. Armorial des familles de Lorraine au 19e siècle, Éditions Montpensier, Paris. Le département des Vosges, Paul Chevreux et Léon Louis, 1887.

- « 88233 Harol (Vosges) », sur armorialdefrance.fr (consulté le ).

- Portail des communes de France

- Portail des Vosges

На других языках

[de] Harol

Vorlage:Infobox Gemeinde in Frankreich/Wartung/abweichendes Wappen in Wikidata[en] Harol

Harol (French pronunciation: [aʁɔl] (listen)) is a commune in the Vosges department in Grand Est in northeastern France.- [fr] Harol

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии