world.wikisort.org - France

Guiseniers est une commune française située dans le département de l'Eure en région Normandie.

| Guiseniers | |

La mairie. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Normandie |

| Département | Eure |

| Arrondissement | Les Andelys |

| Intercommunalité | Seine Normandie Agglomération |

| Maire Mandat |

Philippe Fleury 2020-2026 |

| Code postal | 27700 |

| Code commune | 27307 |

| Démographie | |

| Gentilé | Guisenois |

| Population municipale |

466 hab. (2019 |

| Densité | 44 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 12′ 57″ nord, 1° 28′ 29″ est |

| Altitude | Min. 84 m Max. 158 m |

| Superficie | 10,71 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton des Andelys |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Ses habitants sont appelés les Guisenois.

Géographie

Localisation

Située sur le plateau du Vexin normand, non loin (7 km environ) des Andelys et de la vallée de la Seine, la commune de Guiseniers proprement dite comporte deux hameaux, la Bucaille et Pavée.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Buhy », sur la commune de Buhy, mise en service en 1986[9] et qui se trouve à 15 km à vol d'oiseau[10],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,1 °C et la hauteur de précipitations de 727,8 mm pour la période 1981-2010[11]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Rouen-Boos », sur la commune de Boos, dans le département de la Seine-Maritime, mise en service en 1968 et à 27 km[12], la température moyenne annuelle évolue de 10,1 °C pour la période 1971-2000[13] à 10,5 °C pour 1981-2010[14], puis à 11 °C pour 1991-2020[15].

Urbanisme

Typologie

Guiseniers est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[16],[17],[18]. La commune est en outre hors attraction des villes[19],[20].

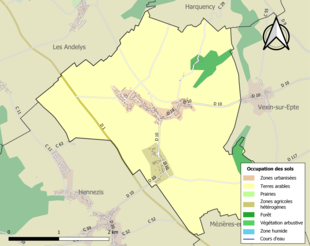

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (91,2 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (91,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (88,6 %), forêts (4,5 %), zones urbanisées (4,2 %), zones agricoles hétérogènes (2,6 %)[21].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[22].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Gisamacas vers 830 (cacographie pour *Gisiniacas), Gysiniacus (charte de Richard II)[23] ou Gisiniacus en 1025 [24], Gisiniacus en 1079[23], Kisegnies en 1214 (cart. de Jumiéges), Guisegnies en 1216 (charte de Philippe Auguste), Gisignies au XIIIe siècle, Gysennies en 1224[23], Guiseniacus en 1230, Gysegnies en 1233, Gesygnies en 1235, Gysaniers, Guisania en 1238[23], Guisegneum en 1242 (cartulaire de Jumiéges), Guiseignies en 1236 (reg. visit.), Guinesayes en 1268 (Dupuy, Inv.), Guisengnii en 1272, Guisigni en 1284 (Trésor des chartes), Guinsenniers en 1290 (cartulaire normand), Guinières en 1625 (Rosset, les Hist. tragiques de notre temps), Guisiniers en 1738 (Saas)[23].

Le suffixe -iers de Guiseniers est le produit d'une réinterprètation du suffixe originel -ies. En effet, on trouve encore Guisegnies en 1235 et Gysegnies en 1237[25].

Ce suffixe est issu du bas-latin d'origine celtique -iacas, pluriel de i-acum, "lieu de" puis "propriété de"[25]. La forme à l'accusatif pluriel -iacas est typique du Nord, de la Picardie et de la Belgique, mais rare en Normandie, d'où son évolution parfois aberrante (cf. Dardez, Aupenais), alors que dans les régions citées, elle conserve généralement sa forme -ies.

Le premier élément est souvent un nom de personne germanique, vu la localisation de ces formations et leur aspect tardif. Ici, c'est sans doute le nom de personne germanique Giso / Gisinius, hypocoristique de gīsel, otage (voir le prénom allemand Geisel, otage, prénom francisé en Gisèle) que l'on trouve au cas régime dans Gisancourt qui, par contre, est une forme française avec [ʒ] initial.

Homonymie avec Ghissignies (Nord), également de type normanno-picard avec [g] initial.

Histoire

Fréquentée depuis les temps préhistoriques, à l'époque gauloise puis gallo-romaine, Guiseniers dépendait au VIIe siècle de l'abbaye de Fontenelle (fondée en 650) qui devint ensuite l'abbaye de Saint-Wandrille.

Le patronage de l'église fut cédé en 980 à l'abbaye de Jumièges dont elle dépendit jusqu'à la Révolution Française. Jumièges fut, à Guiseniers, la bénéficiaire de nombreuses libéralités en terres et rentes de la part des barons du duc de Normandie au XIe siècle ; elle s'enrichit au temps de Roger Thorel (dans le tout début des années 1200), qui passa des accords avec les religieux de Jumièges et le chapitre de la cathédrale de Rouen.

C'est en 1224 que le hameau de la Bucaille fut rattaché, avec la chapelle Saint-Nicolas, à la paroisse de Guiseniers, alors que, jusqu'en 1150, la Bucaille avait conservé son château de défense érigé sur une motte subsistante [26]. Lors de la succession de Roger Thorel, plusieurs fiefs furent attribués à ses gendres : de Fontenil, Daubeuf, du Cardonnay.

À la Révolution, Guiseniers comptait sept fiefs. Entre-temps, et selon les époques, de nombreuses institutions religieuses, outre l'abbaye de Jumièges, y détinrent terres, fiefs ou rentes : l'abbaye du Trésor, l'abbaye de Poissy, l'abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard, l'abbaye du Bec, l'abbaye de l'Isle-Dieu, le prieuré de Sausseuse, le chapitre de la cathédrale de Rouen, le chapitre de la collégiale Notre-Dame des Andelys, l'abbaye Saint-Jean d'Andely, les Ursulines des Andelys. C'est par Guiseniers que passèrent, en 1655, les reliques de sainte Clotilde transférées aux Andelys.

En , comme dans toutes les paroisses, les habitants rédigèrent leur cahier de Doléances en vue des États généraux de mai. Les habitants de Guiseniers participèrent ensuite à la Révolution française et en connurent les divers épisodes : création de la commune et du département, proclamation de la République, contribution aux efforts de guerre, Terreur puis effets du 9 thermidor.

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[27]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[28].

En 2019, la commune comptait 466 habitants[Note 7], en augmentation de 4,72 % par rapport à 2013 (Eure : +0,75 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Inscrit MH (1954)

Inscrit MH (1954)

Inscrit MH (1954)

Inscrit MH (1954)- Le manoir seigneurial

Inscrit MH (1954)[31], fondé en 1304 sous l'autorité de l'abbaye de Jumièges et dont il reste le double portail à arche gothique, le pigeonnier et une très belle grange dîmière visible de la rue en fond de cour.

Inscrit MH (1954)[31], fondé en 1304 sous l'autorité de l'abbaye de Jumièges et dont il reste le double portail à arche gothique, le pigeonnier et une très belle grange dîmière visible de la rue en fond de cour. - L'église Saint-Denis

Inscrit MH (1954)[32],[33] : des éléments remontent au XIIe siècle; l'édifice est fortement remanié au XVIe siècle et le clocher refait au XVIIIe siècle.

Inscrit MH (1954)[32],[33] : des éléments remontent au XIIe siècle; l'édifice est fortement remanié au XVIe siècle et le clocher refait au XVIIIe siècle. - Le manoir de la Bucaille[34] avec pigeonnier et les restes de la chapelle Saint-Nicolas, du XIIe siècle ainsi que les vestiges de la motte castrale [26].

- Presbytère[35].

Héraldique

|

Les armoiries de Guiseniers se blasonnent ainsi :

|

|---|

Personnalités liées à la commune

Après les seigneurs Crespin (Xe - XIe siècle) qui y détenaient des terres, Roger Thorel (vers 1200) négocia en 1224 avec les religieux de Jumièges le rattachement de la Bucaille à Guiseniers. Ses trois filles se marient respectivement à ceux qui deviendront ainsi les seigneurs de trois fiefs de Guiseniers : Daubeuf, du Cardonnay, de Fontenil au début du XIVe siècle. Plus tard, Toussaint Canival (1734 - 1814)[36] s'illustre au cours de la Révolution française : il est entre autres procureur de la commune après avoir joué un rôle local sous l'Ancien Régime en qualité de trésorier et releveur d'impôts. Néanmoins, à l'époque de la Terreur, poursuivi par ses ennemis devant le Tribunal révolutionnaire de Paris pour propos inciviques (son avocat y fut Tronson du Coudray, celui-là même qui défendit Marie-Antoinette), il fut finalement acquitté. Il en alla de même lors d'un épisode suivant lorsqu'il fut déféré devant le Comité de sûreté générale qui finalement ne le poursuivit pas devant le Tribunal. Enfin, Léon Coutil, archéologue, étudia la Normandie de façon approfondie, comme en témoignent ses œuvres, ainsi que l'abbé Lecoq (nommé à la cure de l'église locale) qui y fit également des recherches archéologiques[37].

Voir aussi

- Liste des communes de l'Eure

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- « Géoportail (IGN), couche « Communes 2016 » activée ».

- « Géoportail (IGN), couche « Communes 2016 » activée ».

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Normandie », sur normandie.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Buhy - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Guiseniers et Buhy », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Buhy - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Guiseniers et Boos », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Rouen-Boos - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rouen-Boos - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rouen-Boos - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Ernest Poret de Blosseville, Dictionnaire topographique du département de l’Eure, Paris, , p. 106.

- François de Beaurepaire, Les noms des communes et anciennes paroisses de l'Eure, éditions Picard 1981. Préface de Marcel Baudot. p. 121.

- François de Beaurepaire, op. cit.

- « Château fort », notice no IA00017556.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Notice no PA00099442.

- « église, inscription », notice no PA00099441.

- « église, inventaire », notice no IA00017553.

- Notice no IA00017557, 49° 12′ 15″ N, 1° 28′ 37″ E.

- Notice no IA00017551.

- Toussaint Canival (1734-1814) Histoire d'un citoyen remarquable de Guiseniers en Normandie, pendant la Révolution française.

- Coutil Léon. Haches-marteau et pics, avec perforation centrale, trouvée en Normandie. In: Bulletin de la Société préhistorique de France, tome 5, n°5, 1908. pp. 227-232.

Liens externes

- Portail de l’Eure

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Guiseniers

Vorlage:Infobox Gemeinde in Frankreich/Wartung/abweichendes Wappen in Wikidata[en] Guiseniers

Guiseniers (French pronunciation: [ɡiznje]) is a commune in the Eure department in northern France.- [fr] Guiseniers

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии