world.wikisort.org - France

Drouville est une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle, en région Grand Est.

Ne doit pas être confondu avec Brouville.

Géographie

Le territoire de la commune est limitrophe de six communes.

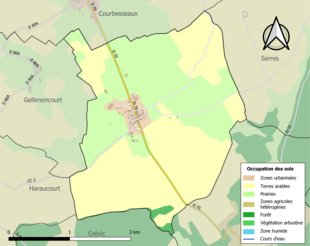

Carte de la commune.

Carte de la commune.- Entrée de Drouville.

Urbanisme

Typologie

Drouville est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[1],[2],[3].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Nancy, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 353 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[4],[5].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (94,7 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (95 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (54,4 %), prairies (40,3 %), zones urbanisées (3,7 %), forêts (1,6 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[7].

Toponymie

Évolution du toponyme : Drouvilla en 1135 ; Droville en 1420 ; Drowille en 1427[8].

Selon les historiens Morlet, Dauzat et Rostaing, le nom se serait formé à l'époque mérovingienne ou carolingienne sur les prénoms franques Drogulf ou Thorwulf ou Drudo auquel on a ajouté Villa signifiant le grand domaine rural.

Deux familles de la noblesse ayant été titulaires de l'ancienne baronnie de Drouville ont ajouté le nom du village à leur patronyme. Il s'agit des Gastinois et des Mahuet[9].

Histoire

La première mention de Drouville connue à ce jour est un document de l'abbaye de Beaupré en 1135 citant Theodoricus de Drouvilla[10].

En 1309 et selon les archives de Beaupré, Pierre de Haraucourt donne 20 sous toulois de cens à l'abbaye de Beaupré sur les rentes et issues de Drouville[11].

En 1323 Gérard de Haraucourt fait ses reprises du duc Ferry pour un fief à Drouville[11]. A cette période, Drouville fait partie du franc-alleu de la maison de Haraucourt[12].

En 1353, André de Bioncourt renonce à ses prétentions pour la retenue de trois hommes qu'il disait «posséder» en la ville et le ban de Drouville. L'enquête conclut à «l'appropriation» des personnes par le duc de Lorraine[11].

Le 17 juin 1506, Jacob et Philippe de Haraucourt donnent leur dénombrement à René II pour ce qu'ils possèdent à Drouville et dans d'autres villages[11].

Selon les comptes du domaine d'Einville, le droit de haute justice ainsi que les rentes en dépendant ont été transférés par le duc Henri III au Sieur Christophe de Gatinois en 1589[11].

En 1606, Antoine de Gâtinois construit le château de Drouville qui sera détruit par les bombardements de septembre 1914.

La chapelle castrale est construite par Monsieur de Gatinois, seigneur du lieu, en 1625[11].

Drouville est érigé en baronnie vers 1630 au profit d'Antoine de Gastinois, bailli et gouverneur de Lunéville.

En 1647, Drouville ne comptait plus que sept ménages. Plusieurs notes des comptes du receveur d'Einville attestent des souffrances du village dues au passage des gens de guerre et de la peste au début du XVIIe siècle.

En 1699, Georges de Lamberty fait ses fois, hommages et serments au duc de Lorraine pour la seigneurie qu'il détient à Drouville[13], entre autres lieux. La baronnie de Drouville lui avait échu par héritage. Il la vendit ensuite à Jean-Baptiste, baron de Mahuet[9].

En 1712, il y a 47 habitants. Monsieur de Mahuet est seigneur du village.

A la veille de la Révolution, Drouville est toujours le chef-lieu d'une baronnie[12].

1792 An 1 de la République, Jean-Francois Perbal (Barball[14] originaire du Voralberg est le premier citoyen de la commune élu au suffrage universel[15]. Il est mis fin à une pratique séculaire, l'état s'est affranchi des registres paroissiaux. Le régent d'école est dorénavant officier public. Il étrenne le décret du 20 septembre[16] en dressant le premier acte d'état civil en la maison commune le 26 janvier 1793. Il s'agit de la naissance d'une petite fille, Barbe Contal, née la veille a 8 heure du soir et qui a pour père Marin, un cultivateur[17].

Vers 1797, on a découvert des cercueils creusés d'une seule pièce dans des troncs de chêne. La période d'origine est incertaine. D'autres découvertes du même type ont été faites en 1820 et 1850. Il existait aussi des fondations assez étendues faisant penser à un temple gaulois[18],[19].

De 1875 à 1885, le château héberge une communauté de bénédictins.

Le 24 avril 1894, parait un décret instituant la concession minière de sel et d'eau salée de Drouville.

En 1913, le territoire communal est en cours de remembrement. Le géomètre est monsieur Batisse[20].

En Août et septembre 1914 : le village est occupé deux fois par l'armée allemande qui s'en sert comme point d'appui pour les combats très meurtriers du bois de Crévic. Le village est pillé. L'envahisseur a brûlé volontairement 35 maisons, dont le presbytère[21]. Des soldats allemands ont commis un viol en réunion avec l'accord tacite de leur officier[22]. Le château est détruit par les bombardements de septembre 1914. Un portail est racheté par le maréchal Hubert Lyautey et réemployé dans son château de Thorey-Lyautey.

Au début de la guerre 1914-1918, Le calvaire monumental situé à côté du cimetière de Drouville est scié à la base. La presse locale, et surtout la presse catholique, crie au sacrilège commis par les allemands[23]. Il semble, mais ce n'est pas formellement démontré, que ce soit l'armée française qui ait abattu la croix parce qu'elle aurait pu servir de point de repère à l'artillerie allemande.

En 1928, la ville de Varangéville réhabilite un forage au lieu-dit «La Praye», territoire de Drouville. Ce puits exploite la nappe phréatique du gré rhétien. Une conduite en fonte est réalisée pour amener l'eau pompée jusqu'au réservoir de Varangéville. L'équipement sera exploité jusqu'en 1976. A cette date, il est cédé aux Communes de Drouville et d'Haraucourt qui l'exploiteront à leur tour jusqu'en 2009. A cette date, la nappe est irrémédiablement polluée par une arrivée massive de saumure. L'enquête technique conclura à la responsabilité directe de l'exploitant de la concession saline. Curieusement, aucune suite judiciaire ne sera diligentée.

Le haut-conduit de Drouville

Sous l'ancien régime, un «haut conduit» était un droit lorrain, un péage perçu sur les marchandises en transit, d'une division fiscale à une autre ou passant l'une des frontières du duché[24]. Ces districts fiscaux s'appelaient également des hauts conduits[25]. Ces divisions concernaient le péage sur les hauts chemins (chemins importants), les ponts, le flottage et parfois les bacs. Officiellement, ils étaient destinés à financer la construction et l'entretien de ces équipements. Le journal officiel du le définit ainsi :

sorte de péage propre à la Lorraine divisée à ce sujet en 5 cantons ou districts qui ne pouvaient avoir de relations entre eux qu'en payant le droit de haut-conduit[26].

Ce droit de péage était l'un des six prélèvements composant la Foraine qui comprenait aussi : l'entrée-foraine, l'issue-foraine, le droit de traverse, l'impôt sur les toiles et le droit d'acquit-à-caution[27]. A cela il faut ajouter que les ponctions fiscales sur le transport à la sortie du haut conduit de Nancy s'appelaient le droit de crône et l'endroit où se situait le péage s'appelait aussi le crône.

L'encyclopédie méthodique[28] les décrit avec plus de détails mais comprend aussi des imprécisions en ne citant que les cinq derniers districts et en omettant les taxes conjointes.

On trouve dans les archives de la chambre des comptes du duché de Lorraine pour l'année 1617 une mention de confiscation de chars et de chevaux ayant passé au haut-conduit de Drouville sans acquitter les droits[29].

Une ordonnance du créé des droits de haut-conduit qui frappent les bêtes exportées du duché de Lorraine[30].

En 1589, le district fiscal nommé « haut conduit de Drouville » s'étend de Serres à Varangéville. Il s'élargit au Sud avec Dombasle, Sommerviller, Crévic et Maixe ; et au Nord en partant de Varangéville, il tire tout droit jusqu'au signe patibulaire d'Essey, (la potence de justice). Il intégrait également Agincourt, Moulins, la Grande Bouxières, Brin, Bioncourt et Manhoué[11].

En 1626 et afin que nul ne l'ignore, les droits de haut-conduit sont matérialisés sur les voies de circulation par des pancartes voyantes et fixées à des poteaux. Treize panneaux sont prévus pour Drouville. Le sergent du domaine (d'Einville), Humbert Epnon, reçoit alors mission de se rendre dans chaque village pour avertir la population des lieux d'implantation des poteaux, notamment pour le haut-conduit de Drouville[31].

On peut supposer que le péage se situait à Drouville pour plusieurs raisons : Henri Lepage relève que «pendant la guerre de trente ans à Drouville, les fermiers du haut conduit ont été tués par des soldats[11]» ; selon la tradition orale, la grande pierre cylindrique située à l'entrée du village côté Haraucourt est la marque d'un ancien octroi ; sur le plan du cadastre napoléonien, un lieu-dit à proximité de cette entrée s'appelle «le haut de la garde».

L'article 53 du traité de Paris du 21 janvier 1718 qui concerne la liberté de commerce et de communication réciproque entre la Lorraine et la généralité de Metz mentionne encore le haut conduit de Drouville mais les communautés qui le composait sont désormais réparties dans les districts voisins de Salin-l'Étape et de Nancy[25]. Le traité mentionné ci-dessus rappelle qu'il existe un accord entre le roi de France et le duc de lorraine pour la libre circulation des marchandises entre les deux états. Dans ces conditions, le Haut-conduit de Drouville n'ayant de frontières qu'avec qu'avec la mairie de Réméréville dépendant de la généralité de Metz, il n'a donc plus lieu d'être à cette date. En fait, rien ne dit que ce district fiscal ait repris son activité après la guerre de trente ans qui avait tué ses fermiers.

Cependant, le traité sus-mentionnée ne semble que partiellement appliqué puisque les communautés composant la mairie de Réméréville (Réméréville, Buissoncourt, Erbéviller-sur-Amezule et Velaine-sous-Amance) réclament la suppression de la foraine dans leurs cahiers de doléances de 1789. L'ensemble des droits et taxes de ce genre sont supprimés par les décrets des 30 et 31 octobre 1790[32].

Politique et administration

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[34]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[35].

En 2019, la commune comptait 212 habitants[Note 3], en augmentation de 8,72 % par rapport à 2013 (Meurthe-et-Moselle : +0,38 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église Saint-Martin : tour romane, nef XVIIIe siècle.

- Monument aux morts.

- Mémorial 156 RI, 1914

- Église Saint-Martin.

- Monument aux morts.

- Mémorial 156 RI , 1914.

Folklore

les habitants étaient surnommés en patois les tieu-tieu et les égoôles[38]. Tieu ou tiou ou tieu-tieu est l'interjection patoise pour appeler les cochons ce qui n'est pas très sympathique à l'égard des habitants de Drouville mais le but de ces sobriquets étaient justement d'ensotter (rendre sot) comme on disait en Lorraine.

Égoôle signifie égaux et provient d'une tradition drouvilloise : le jour de la fête patronale, le maître de maison alignait les verres d'apéritif et se faisait un devoir de les remplir de manière rigoureusement égale, d'où le sobriquet.

Personnalités liées à la commune

Joseph Simonin né à Drouville le 10 août 1798 et décédé le 31 décembre 1859, neveu de l'abbé Michel originaire d'Haraucourt. Joseph Simonin fut curé de la paroisse de Boudonville (les Trois-maisons à Nancy) de 1831 à 1858, également administrateur de la cathédrale de Nancy en 1857. Il est le fondateur de l'église saint-Vincent saint-Fiacre de Nancy qu'il finança pour un tiers. Son neveu Marin Simonin lui succéda à la paroisse des Trois-maisons[39],[40].

Héraldique

|

Blasonnement :

D’azur au phénix d’or sur son immortalité de gueules, accompagné en chef de trois besants d’or rangés en chef.

Commentaires : Il s'agit du blason de la famille Gastinois de Drouville |

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

- Liste des communes de Meurthe-et-Moselle

Lien externe

- « Drouville », Monographies communales de Meurthe-et-Moselle réalisées pour l'exposition universelle de 1889 et conservées par les Bibliothèques de Nancy, sur https://galeries.limedia.fr

- Drouville sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Henri Lepage, Dictionnaire topographique du département de la Meurthe, Paris, Imprimerie impériale, , 213 p. (lire en ligne), page 44-45.

- Dictionnaire de la noblesse, tome septième, Parie, imprimerie Shoutheer, , 486 p. (lire en ligne), p. 41.

- Henri Lepage, Dictionnaire géographique de la Meurthe, Nancy, L. Wiener, , 347 p. (lire en ligne), p. 95.

- Henri Lepage, Les communes de la Meurthe, vol. 1, Nancy, A. LEPAGE Imprimeur, libraire, éditeur, , 741 p. (lire en ligne), pages 318 et 319.

- Henri Lepage, Le département de la Meurthe. Deuxième partie, Lepage, 740 p. (lire en ligne), p. 167.

- abbé Lecler, Généalogie de la maison de Lambertie, (lire en ligne), p. LXXXVI.

- « genéalogie », sur https://www.geni.com Johannes Hans Barball

- « Suffrage universel »

- « Décret du 20 septembre 1792 »

- « Archives Etat Civil Drouville Vue 6/7 cote RMI/171/R2 »

- Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, seconde série, XIIe volume, Nancy, Imprimerie A. Lepage, , 466 p. (lire en ligne), p. 75.

- J. Beaupré, Répertoire archéologique pour le département de Meurthe-et-Moselle, Crépin-Leblond imprimeur-éditeur, , 180 p. (lire en ligne), p. 57.

- Georges Hottenger, La propriété rurale : morcellement et remembrement, Paeis, J-B Baillières et fils, 229 p. (lire en ligne), p. 181.

- abbé R. Hogard, Le clergé du diocèse de Nancy pendant la guerre 1914-1918, Nancy, Imprimerie Vagner, , 352 p. (lire en ligne), p. 259.

- Commission constituée en vue de constater les actes commis par l'ennemi, en violation du droit des gens, Les atrocités allemandes (pendant la 1re guerre mondiale), 3 rue Audran, Paris, Publication L-G Lemonnier, , 31 p. (lire en ligne), p. 19 et 22.

- Msg Alfred Baudrillart, La guerre allemande et le catholicisme, Paris, Bloud et Gay, 32 p. (lire en ligne), page 21.

- Journal officiel de la République française, lois et décrets, Paris, , 32 p. (lire en ligne), p. 22.

- Recueil des édits ordonnances, déclarations, tarifs, traités, règlemens et arrêts, Nancy, Veuve et héritier de Leseure, imprimeur, , 216 p. (lire en ligne), p. 5-6.

- « Journal officiel de la République française. Lois et décrets », sur Gallica, (consulté le ), p. 22.

- Pierre (1869-1945) Auteur du texte Boyé, Le budget de la province de Lorraine et Barrois sous le règne nominal de Stanislas (1737-1766), d'après des documents inédits : thèse pour le doctorat en droit / par Pierre Boyé,... ; Faculté de droit de Nancy, (lire en ligne), p. 161.

- Jacques-Philibert (1737-17 ?) Auteur du texte Rousselot de Surgy, Encyclopédie méthodique. Finances. t. 2, [Eaux de mer-Lyon] / . Tome premier [-troisiéme], 1784-1787 (lire en ligne), p. 475-476.

- Henri Lepage, Archives départementales de la Meurthe antérieures à 1790,

- Le Pays lorrain : revue régionale bi-mensuelle illustrée, Nancy, Berger-Levrault, , 222 p. (lire en ligne), p. 12-13.

- Alain Weber, Colette Plaid et Angélique Jambois-Biwer, Mémoire des châteaux d'Einville au Pays du Sânon, Bouxières-aux-Chênes, les Foyers ruraux Au pays du Sânon, (ISBN 2-9510021-2-2), p. 205-206.

- Code français ou Recueil général des décrets de l'Assemblée nationale, sanctionnés par le roi. Partie 5, 1790-1792 (lire en ligne), p. 86-88.

- https://kiosque.limedia.fr/ark:/31124/d12sx185b68p84hs/p3.item.r=Drouville

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « cartographie des blasons populaires lorrains », sur cherbe.free.fr, (consulté le ).

- Émile Badel, La cathédrale-primatiale de Nancy, société d'impressions typographiques, , 144 p. (lire en ligne), p. 115.

- Sylvie Straehli, Dictionnaire biographique des prêtres du diocèse de Nancy et de Toul, 387 p. (lire en ligne), p. 344.

- Portail des communes de France

- Portail de Meurthe-et-Moselle

На других языках

[de] Drouville

Vorlage:Infobox Gemeinde in Frankreich/Wartung/abweichendes Wappen in Wikidata[en] Drouville

Drouville (French pronunciation: [dʁuvil]) is a commune in the Meurthe-et-Moselle department in north-eastern France.- [fr] Drouville

[ru] Друвиль

Друви́ль (фр. Drouville) — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к кантону Люневиль-Нор.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии