world.wikisort.org - France

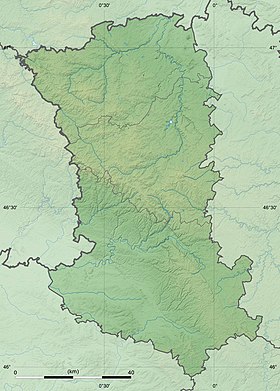

Coulonges-sur-l'Autize est une commune française, située dans le département des Deux-Sèvres en région Nouvelle-Aquitaine.

Pour les articles homonymes, voir Coulonge.

| Coulonges-sur-l'Autize | |

Le marché couvert. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Nouvelle-Aquitaine |

| Département | Deux-Sèvres |

| Arrondissement | Parthenay |

| Intercommunalité | Communauté de communes Val de Gâtine |

| Maire Mandat |

Danielle Taverneau 2020-2026 |

| Code postal | 79160 |

| Code commune | 79101 |

| Démographie | |

| Gentilé | Coulongeoises, Coulongeois |

| Population municipale |

2 355 hab. (2019 |

| Densité | 125 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 46° 29′ 03″ nord, 0° 35′ 52″ ouest |

| Altitude | Min. 27 m Max. 121 m |

| Superficie | 18,87 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Coulonges-sur-l'Autize (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Niort (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Autize-Égray (bureau centralisateur) |

| Législatives | Première circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.coulonges-sur-lautize.fr |

| modifier |

|

Géographie

Localisation et communes limitrophes

Lieux-dits et hameaux

La commune possède près de 23 lieux-dits et hameaux, qui sont : les Ajoncs Morelles, Badorit, Bel'Air, les Bourlottières, Champ Maçon, la Chaussée, Chauvin, les Fontenelles, la Grande Cheminée, la Grille, le Hameau de Sousigné, le Hameau du Pairé, la Marzelle, Magné, la Patte à l'Oie, La Pierre aux Chauliers, Pilorges, le Pré Gelot, Rochefort, la Richardière, les Rondais, Sezais, Tourteron et le Vignaud.

Tourteron

Le hameau de tourteron dont l’existence remonte à l'Antiquité, avec la présence d'une activité monétaire. Lui sont rattachés les lieux-dits : Badorit, l'Ormeau, les Rondais, Le Vignaud. Un château d'eau le surplombe, à son pied se trouve un lavoir alimenté par une source, qui s'écoule jusqu’à un abreuvoir doublé d'un pédiluve qui servait à laver les pieds des vaches. La place Edmée Vinet en son cœur est orné d'une croix ancienne. On peut y visiter la fromagerie, "les fromages de Sylvie". Depuis le hameau on peut, via des chemins, rejoindre l'autize, le pont ferroviaire et sa voie cyclable.

Hydrographie

Passage de la rivière L'Autize dans la commune.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Surin », sur la commune de Surin, mise en service en 1950[7] et qui se trouve à 11 km à vol d'oiseau[8],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,4 °C et la hauteur de précipitations de 912,6 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Niort », sur la commune de Niort, mise en service en 1958 et à 21 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 12,5 °C pour la période 1971-2000[11] à 12,5 °C pour 1981-2010[12], puis à 12,8 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Coulonges-sur-l'Autize est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[14],[15],[16]. Elle appartient à l'unité urbaine de Coulonges-sur-l'Autize, une unité urbaine monocommunale[17] de 2 350 habitants en 2017, constituant une ville isolée[18],[19].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Niort, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 91 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[20],[21].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (85,8 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (86,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (68,5 %), zones agricoles hétérogènes (14,4 %), zones urbanisées (14,2 %), prairies (2,9 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Coulonges-sur-l'Autize est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses, et à un risque particulier : le risque de radon[23]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[24].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment l'Autise. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1999 et 2010[25],[23].

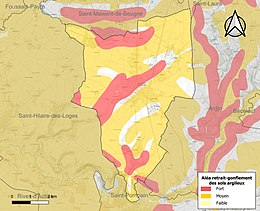

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[26]. Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[27]. 88,4 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (54,9 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ELAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 8],[28].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989 et 2017 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[23].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Selon la classification de 2018, la commune de Coulonges-sur-l'Autize est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[29].

Toponymie

Du bas latin colonica.

Le paysan libre obtenait le droit de s'établir dans une colonica dont il était le colon.

Des colonicæ sont apparues dès le VIIIe siècle.

Histoire

Le village de Tourteron, en direction de Saint-Pompain, est connu à l'époque mérovingienne pour son atelier monétaire. La première citation de Coulonges n'apparaît qu'en 978, où il est question d'une villa Ecolonii. Simple domaine agricole hérité de l'Antiquité, cette ferme pourrait être à l'origine de l'établissement d'une communauté d'habitants. Un siècle plus tard, l'agglomération de Colongia prend naissance autour de son église et de son château.

La première mention de Coulonges-sur-l’Autize date de 1207, lorsqu’une châtellenie est signalée[30]. Elle s’appelle au Moyen Âge Coulonges-les-Royaux, ou Coulonges-le-Royal. Les seigneurs de Coulonges, les Madaillan d’Estissac, se distinguent au service du roi, avant que Louis XI ne fasse raser le château de Jean de Madaillan d'Estissac, neveu d'Amaury d'Estissac mais chambellan de Charles de Guyenne[31], remplacé par un château Renaissance[32]. En effectuant une grande chasse, le roi Louis XI, lui-même, s'installe à "Coulonges-lèz-Réaux", dans le château de Magné que le sire de Malicorne possède[33], le 8 septembre 1469, lors d'une réconciliation avec son frère Charles de Guyenne. Le roi y reste jusqu'au 18 septembre afin de signer un traité concernant ce sujet[34],[35].

En 1709, après une très mauvaise récolte, la période de la soudure est difficile. Ainsi, pour empêcher le grain de partir approvisionner une autre région ou l’armée, les paysans, armés pour servir dans la milice du roi, pillent les greniers royaux dans la nuit du 19 au 20 avril[36].

Aujourd'hui le bourg de Coulonges s'organise comme une petite ville avec trois développements d'époques différentes. Le noyau médiéval, un peu excentré, prend corps autour de l'église et de l'ancien château. Il se caractérise par une organisation concentrique avec des rues sinueuses, des maisons anciennes dont certains détails révèlent l'appartenance à l'époque médiévale. Une seconde période d'urbanisation débute au XVIe siècle avec l'édification du château Renaissance et les aménagements des abords autour d'une vaste place quadrangulaire. Enfin, le XIXe siècle est une époque prospère.

Cet essor économique, en liaison avec l'exploitation des fours à chaux, se traduit par le percement de routes importantes, l'installation de la voie ferrée, la construction de halles et d'un habitat cossu. Maisons bourgeoises du XIXe siècle et villas du début du XXe siècle offrent au bourg une unité architecturale.

Durant la première moitié du XIXe siècle, l'industrie du cuir constitue l'une des principales activités économiques de Coulonges avec l'exploitation des fours à chaux. En 1812, le maire, dans une lettre adressée au préfet, déclare treize établissements répartis principalement au lieu-dit les Tanneries, trois au lieu-dit les Crevasses et une au village de Tourteron.

Le développement de l'activité chaufournière coïncide avec l'implantation du chemin de fer, qui, en facilitant l'acheminement de la production, permet de trouver de nouveaux débouchés. La première vague de construction de fours à chaux se déroule avant 1868. Elle représente une vingtaine de fours sur le canton dont une dizaine par la société des Houillères, et induit une prospérité locale : vente de charbon des mines de Saint-Laurs et de Faymoreau pour alimenter les fours, vente de la production de la chaux, nombreux voituriers pour le transport du combustible et de la chaux, amendement des sols et meilleur rendement agricole. La seconde vague, après 1868, implante ces fours le long de la ligne de chemin de fer. L'aire de vente n'est alors plus limitée et les propriétaires Gasnault, Lavois, Lamarre et Permet peuvent exporter leur production.

Depuis 2009, la commune appartient à la communauté de communes Val de Gâtine

Héraldique

|

Blason | Palé d'argent et d'azur. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Administration

Liste des maires

Démographie

À partir du XXIe siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans. Pour Coulonges-sur-l'Autize, cela correspond à 2006, 2011, 2016[40], etc. Les autres dates de « recensements » (2009, etc.) sont des estimations légales.

Économie

Coulonges-sur-l'Autize possède une centaine d'entreprises, notamment des commerçants et artisans ainsi que quelques entreprises tertiaires ou des indépendants.

Services municipaux

Secrétariat de la mairie, service technique, police municipale, bibliothèque municipale, cantine école Belle Étoile, camping municipal.

Patrimoine

Église romane Saint-Étienne

La partie la plus ancienne de l'église Saint-Étienne date du XIIe siècle. De plan cruciforme, l'édifice se compose alors d'une nef à trois travées, couverte en berceau brisé, d'un transept et d'un chœur à travée droite, terminé par une abside semi-circulaire.

Au XVe siècle, la nef est doublée par un vaisseau au nord, les bras du transept dotés de chapelles orientées et l'abside remplacée par une travée droite. L'ensemble de ces ajouts est voûté de croisées d'ogives. Le clocher carré s'élève à la croisée du transept. À l'ouest, s'ouvre le portail principal. Il est placé entre deux colonnes supportant une corniche à modillons et arcatures, comparable à celle du chevet de l'église de Béceleuf. Les trois voussures reçoivent un décor roman : fleurs à six pétales, palmettes inversées. Un second portail est percé au sud, à l'extrémité du bras de transept. L'intérieur est d'une grande sobriété. Le décor s'applique sur les chapiteaux des colonnes, sculptés de motifs végétaux, et sur les clefs de voûte. Comme à l'église de Saint-Pompain, le mur gouttereau de la nef est renforcé par une série d'arcs formerets apposés sur la paroi. Enfin, les murs de la travée droite du chœur portent la trace de baies géminées cintrées. Actuellement murées, elles éclairaient le sanctuaire roman.

Ce bâtiment est classé Monument Historique depuis 1980[43].

Château Renaissance

Dans le bourg médiéval, à proximité de l'église, existait un château bâti au XIe siècle au lieu-dit du Pont au Son. En 1473, après la mort de son frère Charles de Guyenne, Louis XI autorise la famille de Madaillan d'Estissac[44], issue de l'ancien premier chambellan du dauphin Louis, futur Louis XI[45] mais, à cette époque-la, chambellan de Charles de Guyenne, à réédifier les châteaux de Coulonges-les-Royaux et du Bois-Pouvreau, rasés auparavant par ordre de ce même roi[46]. En effet, le 18 septembre 1469, ce dernier signa à Coulonges un traité avec son frère cadet, selon le sujet des limites de l'apanage de Charles[47]. Le roi ayant subi de la Ligue du Bien public en 1465 devait réduire le nombre des forteresses dans cette région, en dépit de sa fidélité, afin d'éviter le risque de révolte.

Les travaux de reconstruction débutent au XVIe siècle par un pavillon carré, placé à l'intersection entre les deux ailes actuelles et s'achèvent en 1568. Le lieu a accueilli la reine Catherine de Médicis, Charles IX, Henri III et Marguerite dite "La Reine Margot" en 1569.

Certains éléments du décor architectural sont acquis à partir de 1849 par l'aquafortiste Octave de Rochebrune pour être installés et ainsi préservés[48] dans son château de Terre Neuve à Fontenay-le-Comte.

Ce bâtiment est classé monument historique depuis 1994[49].

Marché couvert

Les anciennes halles seigneuriales, acquises par la municipalité en 1821, sont détruites pour laisser place à un nouvel édifice en pierre de style néo-classique. Destinée à abriter les bouchers, cette halle est datée par une inscription, figurant sur le pignon de la façade principale : « Sous le règne de NAPOLEON III, LOWASY de LONIVILLE étant préfet, PLASSIART, MAIRE, cette halle fut bâtie. 1857. » Pour accompagner le développement commercial du bourg de Coulonges, le conseil municipal vote la construction d'un nouveau marché dès 1888. La construction à charpente métallique est l'œuvre de l'architecte Pierre Mongeaud. Les éléments en fonte sont réalisés par Michelin, constructeur à Paris et la compagnie Lemaire, fondeurs à Niort. Ce marché couvert présente les avantages propres au style dit Baltard : l'ossature métallique permet de libérer l'espace intérieur, les importantes verrières apportent une grande clarté.

L'édifice, inscrit Monument Historique depuis 1996, figure parmi les cinq constructions de ce type conservées en Deux-Sèvres.

En 1967, une extension en béton est accolée. Cet espace est appelé depuis 2011 La Halle aux étoffes.

La Grande cheminée

Située aux environs de Pilorges, c'est un des deux seuls vestiges de l'activité chaufournière.

M. Briffaud reçoit en 1869 l'autorisation préfectorale pour l'établissement d'un four annulaire au lieu-dit la Vigne Robert. Une cheminée d'usine, un logement patronal et des dépendances sont également construits. Le four de système Hoffmann est achevé juste avant la déclaration de la guerre de 1870. Armand Gasnault, repreneur de l'établissement Briffaud et Cie, le fait démolir en 1898 et remplacer par un massif de deux fours verticaux, placés un peu plus au nord, qui cessent de fonctionner dans les années 1930. Implantée à proximité de la voie ferrée, la grande cheminée de 49 m de haut est le seul témoin de cet établissement. Elle n'a pas été détruite pour ne pas perturber le trafic ferroviaire[50].

Autres centres d'intérêt

- Musée du charronnage et de la tonnellerie, unique dans les Deux-Sèvres[51].

- Ancienne voie gallo-romaine, reliant Angers à Saintes.

- La rivière Autize, et son circuit cyclotouriste "La Vallée de l'Autize".

- La balade d'antan, un parcours de cartes postales anciennes au coeur du bourg

Jeunesse

Établissements scolaires

Coulonges-sur-l'Autize dispose de trois établissements scolaires :

- Les écoles publiques (maternelle et primaire) Belle-Étoile, existantes depuis 1909, accueillent pour l'année 2010-2011 près de 210 enfants, dont 140 en élémentaire.

- L'école maternelle et élémentaire privée Notre-Dame accueille un peu moins de 100 élèves dans 4 classes.

- Le collège public Henri-Martineau, qui existe depuis 1959. Il accueille des enfants de Coulonges, mais aussi d'Ardin, de Béceleuf, de Saint-Pompain, de Fenioux, de Faye-sur-Ardin, de Saint-Maixent-de-Beugné, de Beugnon-Thireuil, de Villiers-en-Plaine de Puihardy, Xaintray et Saint-Laurs. En 2019, près de 430 élèves sont accueillis.

Service enfance jeunesse

Le service Enfance-Jeunesse de Coulonges est ouvert à tous les enfants de 3 à 12 ans (périscolaires) habitant la commune ou sa communauté de communes. Ce service se charge de l'accueil périscolaire les périodes scolaires avant et après les heures d'école ainsi qu'un accueil de loisirs toute la journée pour les vacances scolaires et les mercredis.

Petite Enfance

Pour les 0-3 ans, présence d'un relais assistantes maternelles (R.A.M) Les Chérubins. Au programme de cette animation : des accueils spontanés avec jeux et jouets de motricité, ainsi qu'un accueil sous inscription d'ateliers d'éveil, tel que de l'éveil musical, des dessins avec des gommettes...

Santé

La commune possède une maison de retraite (Aliénor d'Aquitaine), un EHPAD et une MAPHA. On y trouve aussi un cabinet médical, 2 pharmacies, un service d'ambulance, et de nombreux professionnels de la santé, dont 2 cabinets vétérinaires.

Sports

- Il y a deux stades, un gymnase, une piscine d'été (propriété de la Communauté de communes du Val de Gâtine)...

- Il existe de nombreuses associations sportives : football, tennis, badminton, cyclisme, équitation, tennis de table.

Autres équipements

La commune a un bureau de poste, une gendarmerie et un centre de secours. Depuis octobre 2010, elle possède deux défibrillateurs à l'espace Colonica et sur le stade de la Richardière.

Vie locale et manifestations

- Le Marché en fête lors de deux mardis : un en juillet et un en août.

Personnalités liées à la commune

- Amaury d'Estissac († en 1457), issu d'une noble famille d'Aunis, chevalier à côte de Jeanne d'Arc au siège d'Orléans, sénéchal de Poitou et de Saintonge, notamment premier chambellan du dauphin Louis, futur Louis XI jusqu'à sa résignation en 1451. Il acheta la seigneurie de Coulonges-les-Royaux vers 1447. Il s'agit de l'oncle de Jean de Madaillan d'Estissac.

- Louis XI (1423-1483), roi de France, il y séjourna du 8 au 18 septembre 1469.

- François Rabelais, écrivain humaniste de la Renaissance, possédait des relations d'amitié avec Geoffroy d'Estissac, seigneur de Coulonges et évêque de Maillezais. Il cite "Colonges" dans son premier roman à succès, Pantagruel. Il la cite également dans le chapitre 31 du "Quart Livre", le nommé Xénomane y affirmant qu'on y trouve l'une des dents de lait du truculent Carême-Prenant.

- François de Fayolles, parent de Geoffroy d’Estissac, le protecteur de François Rabelais en était capitaine. Gargantua, XVI: " En ceste mesmes saison Fayoles quart roy de Numidie envoya du pays de Africq à Grandgousier une jument la plus enorme et la plus grande que feut oncques veue, & la plus monstreuse. »

- Charles IX de France (1550-1574), Catherine de Médicis (1519-1589), Henri III de France et Marguerite de France (1553-1615), de la Famille des Valois, viennent séjourner au château du 23 octobre à la fin de l'année 1569. Dans le contexte des guerres de religion, la proche ville de Saint-Jean-d'Angély est sous les mains des protestants. La famille royale et sa cour viennent alors séjourner près du lieu assiégé, notamment pour les fêtes de Noël.

- Louis XIII de France, roi de 1610 à 1643, est venu coucher deux nuits dans le château de Coulonges-sur-l'Autize en 1621 et en 1628 lors du siège de La Rochelle (1627-1628). On ne sait si le cardinal de Richelieu l'a suivi.

- Octave de Rochebrune, (1824-1900) graveur, collectionneur et propriétaire du château de Terre-Neuve de Fontenay-le-Comte. C'est lui qui acheta aux propriétaires de l'époque les ornements du château de Coulonges-sur-l'Autize alors affaibli depuis la Révolution française dont certaines parties sont détruites. Ces ornements sont toujours présents au château de Terre-Neuve.

- Aymar de Saint-Saud (1853-1951), pyrénéiste, cartographe des Pyrénées espagnoles.

- Henri Martineau (1882-1958), médecin, poète et éditeur : entre 1910 et sa mort, il joua le plus grand rôle dans la redécouverte de Stendhal et dans la notoriété de Paul-Jean Toulet. Le collège de la commune porte son nom[52]. C'est le fondateur de la librairie Le Divan à Paris, toujours existante de nos jours.

- François Monchâtre (1928), artiste contemporain.

- Jean-François Fortin (1947), chef d'entreprise français, président du Stade Malherbe de Caen de 2002 à 2018.

Jumelages

Endingen am Kaiserstuhl (Allemagne) depuis 1982.

Endingen am Kaiserstuhl (Allemagne) depuis 1982. Grand-Sault (Canada) depuis 1987.

Grand-Sault (Canada) depuis 1987.

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des communes des Deux-Sèvres

- Anciennes communes des Deux-Sèvres

- CC Val de Gâtine

Liens externes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Surin - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Coulonges-sur-l'Autize et Surin », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Surin - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Coulonges-sur-l'Autize et Niort », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Niort - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Niort - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Niort - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Coulonges-sur-l'Autize », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Niort », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Coulonges-sur-l'Autize », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Deux-Sèvres », sur www.deux-sevres.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs des Deux-Sèvres », sur www.deux-sevres.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- « La Naissance de Coulonges-sur-l’Autize », sur Coulonges sur l'Autize (consulté le ).

- Antoinette Cambon, « Histoire de Montastruc », sur www.montastruc47.fr.

- « La Famille d'Estissac », sur Coulonges sur l'Autize (consulté le ).

- Julien Rémy Pesche, Dictionnaire topographique, historique et statistique du département de la Sarthé, tome III, p. 121, Monnoyer Imprimeur du Roi, Le Mans 1834

- Lettres patentes de Louis XI, Coulanges-lèz-Réaux, le 18 septembre 1469, in Ordonnances des Rois de France de la 3e Race, par Eusèbe de Laurière, tome XVII, 1820.

- Joseph Vaesen et Étienne Charavay, Lettres de Louis XI, tome XI "itinéraire", Librairie Renouard, Paris 1909

- Jean Nicolas, La Rébellion française : mouvements populaires et conscience sociale, 1661-1789, Paris : Gallimard, 2008. Collection Folio, (ISBN 978-2-07-035971-4), p. 357-358.

- « Poitou-Charentes : Super U gagne, le maire démissionne », LSA, (lire en ligne).

- Site de la préfecture, consulté le 31 août 2008

- « Danielle Taverneau devient maire », La Nouvelle République, (lire en ligne)

- « Calendrier de recensement », sur Insee (consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « Eglise Saint-Etienne », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Le 23 décembre 1472, Louis XI écrit au lieutenant du sénéchal de Poitou : "Gardez que de ce s'esmoye Estissac." https://books.google.fr/books?id=EMMDAAAAYAAJ&pg=PA10 ainsi que "Jean d'Estissac, seigneur dudit lieu, conseiller et chambellan du feu duc de Guienne, et par lui commis à la garde du chasteau et ville de Mussiden, d'après une quittance par lui donnée le 10 février 1472, à Jean Gaudete, trésorier des guerres du duc, de 240 livres tournois pour l'entretenement et soulde de trente hommes de guerre... ordonnez pour la seurete et deffense desdiz chasteau et ville pendant ledit mois de fevrier et le mois de mars suivant. (après Bibliothèque nationale, Pièces originales, vol. 1080. Dossier Estissac 24873, no 20 ; Joseph Vaesen et Étienne Charavay, Lettres de Louis XI tome V p. 94-95 note no 3, Libraire Renouard, Paris 1895)"

- Jean Favier, Louis XI p. 121, Fayard, Paris 2001

- Benjamin Fillon, Lettres écrites de la Vendée à M. Anatole de Montaiglon p. 10, Librairie Tross, Paris 1861

- William Chevillon, À la découverte de Fontenay-le-Comte, Centre vendéen de recherches historiques, La Roche-sur-Yon, 2020, p.104-107.

- Jean Rouziès, « Coulonges-sur-L'Autize : les multiples vie de château », La Nouvelle République Dimanche, no 609, , p. 28 (ISSN 2260-6858).

- Stéphanie Tézière, Le Patrimoine de Gâtine

- Musée du charronnage de la tonnellerie

- « Collège Henri Martineau (Coulonges sur l'Autize) », sur Académie de Poitiers (consulté le ).

- Portail des Deux-Sèvres

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Coulonges-sur-l’Autize

Vorlage:Infobox Gemeinde in Frankreich/Wartung/abweichendes Wappen in Wikidata[en] Coulonges-sur-l'Autize

Coulonges-sur-l'Autize (French pronunciation: [kulɔ̃ʒ syʁ lotiz]) is a commune in the Deux-Sèvres department in the Nouvelle-Aquitaine region in western France.- [fr] Coulonges-sur-l'Autize

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии