world.wikisort.org - France

Cornay est une commune française située dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

| Cornay | |

Vue sur le village de Cornay, son église et son château. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Ardennes |

| Arrondissement | Vouziers |

| Intercommunalité | Communauté de communes de l'Argonne Ardennaise |

| Maire Mandat |

Jean De Pouilly 2020-2026 |

| Code postal | 08250 |

| Code commune | 08131 |

| Démographie | |

| Population municipale |

64 hab. (2019 |

| Densité | 5,9 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 18′ 09″ nord, 4° 57′ 00″ est |

| Altitude | 190 m Min. 122 m Max. 246 m |

| Superficie | 10,94 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Attigny |

| Législatives | Troisième circonscription |

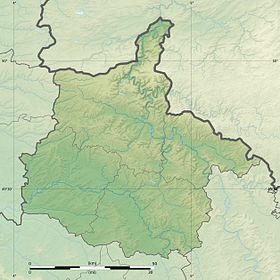

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.cornay.fr |

| modifier |

|

Géographie

Le village, l'église et le château sont adossés au massif de la forêt d'Argonne, s'étendant du nord au sud sur 70 km, et dominant la vallée de l'Aire qui longe ce massif à l'est. La dénivellation est limitée : le sommet du massif est à environ 240 m, les maisons autour de l'église sont à une altitude entre 180 ou 165 m, l'Aire passe à 130 m, mais la pente est abrupte donnant à l'ensemble, avec ses lignes de crête, ses falaises, ses fissures verticales, un «air de petite montagne». Au sud du village, le point de vue de la Croix du Baye offre un point de vue sur la vallée de l'Aire. Ce territoire prend appui sur un sol de gaize[1].

Urbanisme

Typologie

Cornay est une commune rurale[Note 1],[2]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[3],[4]. La commune est en outre hors attraction des villes[5],[6].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (60,6 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (60,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (58,2 %), prairies (25,4 %), terres arables (11,6 %), zones agricoles hétérogènes (2,5 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (2,4 %)[7].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[8].

Histoire

Sur ce lieu habité depuis la haute antiquité, les comtes de Grandpré, implantés à l'aube de l'an mil, ont construit l'une de leur forteresses. Au Moyen Âge, Cornay (Quarnay étant le nom primitif) est une sirerie (seigneurie) de l'extrême est du Royaume de France, ou très proche de la frontière du royaume lorsqu'elle n'en fait pas partie. Ainsi, en 1265, le comte de Grandpré la cède au comte de Bar, et ce territoire est ainsi rattaché à la Lorraine, alors État membre du Saint-Empire romain germanique. En 1270, à la mort de Saint Louis, Cornay est encore rattachée à la Lorraine. Mais, en juin 1301, l'empereur Albert de Habsbourg abandonne à Philippe IV le Bel, par le traité de Bruges, toutes prétentions du Saint-Empire romain germanique sur la partie occidentale du Barrois[9],[1],[10]. La seigneurie de Cornay revient à nouveau sous la tutelle des comtes de Grandpré[1],[10].

En 1502, Jeanne de Grandpré épouse en secondes noces Henry de Pouilly, apportant le territoire de Cornay à cette famille qui le conserve jusqu'à la Révolution, et reste propriétaire du château de Cornay jusqu'à nos jours. En 1508, Louis XII transforma la seigneurie en baronnie. En 1552, souffrant de la proximité avec la frontière, le village est brûlé par les troupes de Charles Quint puis rebâti contre le château. En 1591, les Ligueurs (catholiques) détruisent le «vieux château» en représailles de l'action de Louis de Pouilly, gouverneur de Stenay, fidèle d'Henry IV. Un nouveau château est reconstruit en pierres du pays (gaize) et dans un style Renaissance, entre 1595 et 1605. Pendant la Révolution de 1789, plusieurs enfants de la famille de Pouilly émigrent, mais leur mère reste sur place et se maintient fermement dans le château[1],[10].

Politique et administration

Élections locales

Aux élections municipales de 2020, Josette Bestel-Courault passe le relais comme maire à Jean de Pouilly, qui était dans son équipe et adjoint, fils du général Antoine de Pouilly, lui-même un ancien maire et propriétaire du château. Josette Bestel-Courault est réélue dans le conseil municipal[11],[12].

Maires au XXIe siècle

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[13]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[14].

En 2019, la commune comptait 64 habitants[Note 2], en diminution de 11,11 % par rapport à 2013 (Ardennes : −3,68 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'église Saint-Nicolas

- 1211 - Fondation d'une chapelle castrale dédiée à la Vierge, par Eudes de Quarnay

- 1552 - La chapelle devient l'église paroissiale du nouveau village sous le patronage de saint Nicolas.

- 1719 - la nef est restaurée, le chœur du 13e conservé partiellement. On peut y retrouver des stalles en bois provenant de l'abbaye de Chéchéry.

- La demeure du maître de forge. Bâtie au bord de la rivière Aire, la forge remplace le moulin vers 1850. Elle comprenait un haut-fourneau chauffé au bois ; elle était activée par deux roues hydrauliques. La dernière propriétaire dut vendre en 1910 matériel et marchandises.

- Des croix en fer forgé de belle facture. Plusieurs croix en fer forgé sont présentes dans le village de Cornay. Certaines sont présentes au cimetière comme la croix centrale du cimetière, la viergette de Cornay et la croix Juvin-Guillaume qui sont érigées en plein bois, comme d'autres croix ou encore la croix Jean Leloup offerte en 1824 par une ancienne famille du village.

- La croix du Bayle, marque l'extrémité sud du Champ Crochet. Elle est placée en fin du chemin de croix et domine la vallée de l'Aire. Elle est éclairée les nuits de week-end.

- Le château de Cornay : de style Renaissance, le château actuel est construit avec la pierre du pays, la gaize. Il a de hautes fenêtres encadrées de pierres jaunes, un toit d'ardoises, des cheminées de briques, de petites fenêtres Renaissance en bordure de toit. Une petite tour en encorbellement fait la jonction entre les deux corps de bâtiment. Le château est probablement l'aboutissement de toute une série de transformations de l'ancienne basse-cour du vieux château[17]. Les extérieurs du château se visitent du 14 juillet au 21 septembre. (sauf le dimanche). L'édifice est inscrit au titre des monuments historiques en 1990[18].

- Château de Cornay.

- Détails du château de Cornay.

- Église vue du château.

- Aux alentours de Cornay.

Personnalités liées à la commune

La famille de Pouilly doit son nom à la seigneurie de Pouilly-sur-Meuse, à proximité de Stenay, appartenant à ce duché de Bar relevant à la fois du Saint-Empire romain germanique et du domaine royal de France[1].

Au XVIe siècle, la descendance de cette famille se répartit en deux branches : l’aînée qui, après le mariage d’Henri (1454–1555) avec Jeanne de Grandpré, fait souche à Cornay (Champagne, France) ; la seconde, dite d’Inor (Lorraine, France), s’est largement développée sur la rive droite de la Meuse d’Inor à Louppy[1],[10].

La branche aînée de Cornay voit sa terre élevée en baronnie par Louis XII en 1508 et ne cessa de servir la France par les armes, sous tous les régimes qui se sont succédé. Parmi les personnages marquant, on peut citer[1],[10] :

- Henri, combattant des guerres d'Italie avec Charles VIII et chambellan de François Ier.

- Louis II, compagnon de guerre d’Henri IV.

- César, tué à Turckheim à la tête de la cavalerie de Turenne.

- Jean, gouverneur de Mézières (fait marquis de Lançon par Louis XIV).

- Henri (1905–2000), général de corps d’armée, chef d’état-major de la 1re DB de Belfort à Ulm en 1945, assuma ensuite des commandements en Indochine et en Algérie. Son fils Jean, jeune officier, a été tué en Algérie en 1957.

Héraldique

|

Blason | Parti : au 1er burelé d'or et de gueules de douze pièces, au 2e d'argent au lion d'azur armé, lampassé et couronné de gueules. |

|---|---|---|

| Détails | (Conseil municipal du 23 05 2001, Armorial des communes ardennaises p54)

|

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- « Le château de Cornay », Le Curieux Vouzinois, no hors série IX, , p. 7-105

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Gaston Zeller, La réunion de Metz à la France (-), t. I : L'occupation (thèse de doctorat ès lettres), Paris, Les Belles Lettres, coll. « Publications de la Faculté des lettres de Strasbourg » (no 35), , 27 p. (lire en ligne)

- Octave Guelliot, Dictionnaire historique de l'arrondissement de Vouziers, t. III, Charleville-Mézières, Éditions Terres Ardennaises, 123 p. (ISBN 978-2-905339-45-4 et 2-905339-45-4), « Cornay », p. 105-114

- « Élections Cornay (08250), tous les résultats des élections municipales de mars 2020 », sur L'Est-Éclair

- « Municipales 2020: Enjeux et résultats. Cornay 08250 », sur Le Monde

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Daniel Hochedez, « À la découverte des sites médiévaux de l'Argonne du Nord », Horizons D’Argonne (publication du Centre d'études argonnais), no 88, , p. 7-14 (lire en ligne)

- Notice no PA00078551, base Mérimée, ministère français de la Culture

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des communes des Ardennes

Liens externes

- Portail des Ardennes

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Cornay

Cornay ist eine französische Gemeinde mit 64 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Ardennes in der Region Grand Est (vor 2016 Champagne-Ardenne). Sie gehört zum Arrondissement Vouziers, zum Kanton Attigny und zum Gemeindeverband Argonne Ardennaise.[en] Cornay

Cornay (French pronunciation: [kɔʁnɛ]) is a commune in the Ardennes department in northern France.- [fr] Cornay

[ru] Корне (коммуна)

Корне́ (фр. Cornay) — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Гранпре. Округ коммуны — Вузье.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии