world.wikisort.org - France

Châteldon (Chastel Adon en occitan) est une commune française située dans le département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est adhérente du parc naturel régional Livradois-Forez.

Pour les autres significations, voir Châteldon (eau minérale).

| Châteldon | |

Châteldon et son château. | |

Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Puy-de-Dôme |

| Arrondissement | Thiers |

| Intercommunalité | Communauté de communes Thiers Dore et Montagne |

| Maire Mandat |

Tony Bernard 2020-2026 |

| Code postal | 63290 |

| Code commune | 63102 |

| Démographie | |

| Population municipale |

773 hab. (2019 |

| Densité | 27 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 45° 58′ 39″ nord, 3° 31′ 16″ est |

| Altitude | Min. 285 m Max. 862 m |

| Superficie | 28,43 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Maringues |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | chateldon.com |

| modifier |

|

Géographie

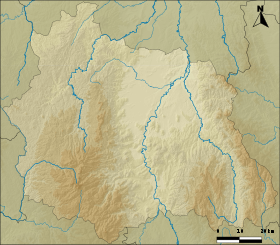

Localisation

Le village de Châteldon est situé au nord-est du département du Puy-de-Dôme, à l'écart de la route principale de Vichy à Thiers.

Ses communes limitrophes sont[1] :

Hydrographie

La commune est traversée par le Vauziron, sous-affluent de la Dore long de 14,4 km[2]. Ce ruisseau a deux affluents, le ruisseau dit de Terrasson, long de 3,3 km[3], et le ruisseau de la Chasserelle, de 4 km, coulant exclusivement dans la commune[4].

Voies de communication et transports

Voies routières

Le territoire communal est traversé par les routes départementales 43 (desservant le lieu-dit Rongère Montagne), 59 (depuis Randan et Ris-Gare), 63 (de Puy-Guillaume à Lachaux), 113 (reliant Ris au centre du village et à Rongère-Montagne), 330 et 342[1].

Transports en commun

La commune est desservie par les lignes P55 (Puy-Guillaume – Châteldon – Vichy)[5] et P56 (Châteldon – Thiers)[6] du réseau interurbain du Puy-de-Dôme appelé Cars Région Puy-de-Dôme, cette dernière ligne assurant les services scolaires à destination des écoles de Thiers.

Urbanisme

Typologie

Châteldon est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[7],[8],[9].

La commune est en outre hors attraction des villes[10],[11].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (75,8 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (76,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (75,8 %), prairies (22,1 %), zones urbanisées (1,1 %), zones agricoles hétérogènes (1 %)[12].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques naturels et technologiques

La commune est soumise aux risques de feu de forêt, de phénomènes liés à l'atmosphère et à des phénomènes météorologiques, ainsi qu'au risque sismique de niveau 3[13]. Elle a élaboré un DICRIM[14].

Le Vauziron a connu une crue en mai 2012[14].

Histoire

Sous l'Ancien Régime, Châteldon faisait partie de la châtellenie de Billy dans le Bourbonnais. Béatrix de Châteldon (née vers 1150) épouse Guillaume III de Montluçon, seigneur de Montluçon, Saint-Julien (Saint-Julien-le-Châtel), Saint-Gérand-le-Puy. Son fils Guillaume IV est seigneur de Montluçon et de Châteldon et fait hommage pour Châteldon au comte d'Auvergne. Il meurt sans postérité et son frère Archambaud de Saint-Gérand transporte, en août 1200, la suzeraineté de Châteldon au sire de Bourbon[réf. nécessaire].

Au XIVe siècle, le bourg, beaucoup plus peuplé qu'aujourd'hui, connaissait une grande activité économique : couteliers, papetiers et tanneurs faisaient sa richesse. En 1344, Philippe VI de Valois autorise l'établissement d'un marché hebdomadaire à Châteldon.

On attribue à Gilles II Aycelin de Montaigut la construction de l'enceinte de Châteldon devant la menace anglaise de plus en plus prégnante après la bataille de Crécy. En 1348, la ville est frappée par la peste noire. Gilles II ordonne une procession expiatoire : lui-même se met en tête, pieds nus, la corde au cou, en chemise, un cierge à la main. C'est de cette époque que l'on date le déclin du bourg.

En 1433, à l'époque où le routier Rodrigue de Villandrando était seigneur de Châteldon, une bande de pillards anglo-bourguignons fit le siège du château et il en resta une chanson patoise :

Do tandis que Villandrandon

Commedave Chateldon

Don Ingles cheu nous vainguiton

Ma è fitou chi ben battus

Que jamais n’y sont pu vingu

Du temps que Villandrado

Commandait à Châteldon

Les Anglais vinrent chez nous

Mais ils furent si bien battus

Qu’ils n’y sont plus jamais venus

D’après la tradition, le chef anglais aurait été tué au lieu-dit la Mort Gate.

Philippe de Vienne, seigneur de Listenois, marié à Péronelle, fille de Jean de Chazeron, est seigneur de Châteldon. Leur fille unique, Anne de Vienne, dame de Listenois, s'est mariée en 1462 avec son cousin, Jean de Vienne, seigneur de Montby. Ils ont fait construire, à partir de 1463, le couvent des Cordeliers de Châteldon dédié à saint François. Philippe de Vienne et sa femme font faire leur sépulture dans ce couvent. L'église est consacrée en 1472. Le couvent pouvait accueillir 12 religieux. En 1503, il ne restait que 6 cordeliers. De nombreuses donations sont faites au couvent, mais le nombre de religieux continue à diminuer. Bertrand de Marillac supérieur du couvent en est tiré pour devenir évêque de Rennes. La Commission des réguliers décide de supprimer le couvent en 1774, mais des plaintes faites auprès du prince de Condé, montrant son utilité, ont permis de sauver le couvent. Il disparaît en 1791[15],[16].

En 1650, le premier médecin du roi, Guy-Crescent Fagon, vante les vertus de l'eau de Châteldon à Louis XIV, qui aurait fait alors transporter des bonbonnes jusqu'à la cour à Versailles pour bénéficier de ses bienfaits.

En 1746, une épidémie de peste vint frapper les habitants en raison des miasmes produits par les rizières que M. Hébert, seigneur du bourg, avait fait semer au lieu-dit Les Baraques, dans la vallée du Vauziron.

La viticulture était importante et Châteldon produisit du vin jusqu'au début du XXe siècle[17].

Au début du XIXe siècle, un établissement thermal est construit, la saison allant du 15 mai au 15 septembre. Il reçoit environ 150 baigneurs par an.

Lors du coup d'État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte, les républicains envahissent la mairie de Thiers ; des Châteldonnais[18] qui participent à cette action seront déportés en Algérie française au camp de Douera où certains décéderont[19].

Signalé dans de nombreux guides, le bourg demeure pittoresque, attirant les curistes de Vichy, très à la mode sous le Second Empire. Il possède encore de nombreuses maisons médiévales qui seront détruites entre 1880 et 1910. Des peintres y séjournent comme Hubert Clerget (1818 - 1899), Jean-Joseph Bellel et Rudolf Ribarz.

Seconde Guerre mondiale

Pendant la Seconde Guerre mondiale Pierre Laval, chef du gouvernement de Vichy, natif de Châteldon, habita de 1940 à 1944 au château qu'il avait acheté en 1931. Il pouvait ainsi se rendre facilement à Vichy situé à une vingtaine de kilomètres. Tous les matins, il quittait Châteldon vers 9 heures dans un convoi de trois voitures (pour éviter un attentat, il montait indifféremment dans l'une des trois). Dans la nuit du 16 au , de la dynamite fut dissimulée sous un tas de sable sur la route de Châteldon, mais la tentative d'attentat fut découverte.

Durant cette période, malgré les lois antisémites promulguées par le gouvernement de Vichy, des familles juives habitèrent Châteldon sans être inquiétées[Note 2].

Le la Gestapo dirigée par Geissler, chef de la Gestapo de Vichy, arrête des résistants à Ris, Lachaux et à Châteldon. À Châteldon sont arrêtés Clément Dassaud[Note 3], Louis Duclos[Note 4], Victor Parraud[Note 5].

Le , Pierre Laval, avec sa fille Josée, quitte Châteldon pour Paris[20] afin de tenter une ultime manœuvre politique pour barrer la route aux gaullistes et communistes[21]. Dans la nuit du , il est amené, malgré ses protestations, par les Allemands à Belfort puis à Sigmaringen dans le Sud-Ouest de l'Allemagne avec sa femme[22].

L'essentiel des groupes mobiles de réserve (GMR) et du GSP Groupe Spécial de Protection[Note 6] cantonnés au village l'ont quitté. Une partie des GMR passe avec son chef Bessaudon au maquis.

Le , vers 15 heures un groupe des Forces françaises de l'intérieur (FFI) sous les ordres du commandant Victoire[Note 7] arrive au village pour récupérer le stock d’armes laissé par les GMR. Il est demandé à ceux sur place de rejoindre la Résistance ou de rester neutres. Peu après, quatre camions allemands avec environ 80 hommes du SS-Panzergrenadier-Ausbildungs-Bataillon.18[Note 8], prévenus par le SD (service de renseignement de la SS) de Vichy en provenance de Saint-Yorre, arrivent sur place[23]. L’affrontement commence, des Allemands tirent du clocher de l'église. Les tirs fusent, un civil est tué par les Allemands, les FFI sur les hauteurs utilisent des mortiers, plusieurs Allemands se réfugient au château. Le château est sous le tir des armes automatiques. Après plusieurs heures de combat autour de 21 h les Allemands se replient vers leurs camions sur la route de Puy-Guillaume pour regagner Thiers. Les pertes ennemies[Qui ?] sont de six morts (un officier et cinq hommes) et 22 blessés. Le groupe Victoire quitte aussi Châteldon. L'intérieur du château a été saccagé, objets et meubles détruits et la responsabilité de cette action est attribuée selon les uns aux Allemands et selon les autres aux FFI, mais les cinq otages retenus au château témoigneront en faveur des FFI.

Politique et administration

Découpage territorial

La commune de Châteldon est membre de la communauté de communes Thiers Dore et Montagne[24], un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé le dont le siège est à Thiers. Ce dernier est par ailleurs membre d'autres groupements intercommunaux[25]. De 2010 à 2016, elle faisait partie de la communauté de communes entre Allier et Bois Noirs[26].

Sur le plan administratif, elle est rattachée à l'arrondissement de Thiers, à la circonscription administrative de l'État du Puy-de-Dôme et à la région Auvergne-Rhône-Alpes[24]. Jusqu'en , elle faisait partie du canton de Châteldon dont elle était chef-lieu[27].

Sur le plan électoral, elle dépend du canton de Maringues pour l'élection des conseillers départementaux, depuis le redécoupage cantonal de 2014 entré en vigueur en 2015[24], et de la cinquième circonscription du Puy-de-Dôme pour les élections législatives, depuis le dernier découpage électoral de 2010[27].

Élections municipales et communautaires

Élections de 2020

Le conseil municipal de Châteldon, commune de moins de 1 000 habitants, est élu au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours[28] avec candidatures isolées ou groupées et possibilité de panachage[29]. Compte tenu de la population communale, le nombre de sièges à pourvoir lors des élections municipales de 2020 est de 15. La totalité des quinze candidats en lice est élue dès le premier tour, le , avec un taux de participation de 52,58 %[30].

Chronologie des maires

Population et société

Démographie

Évolution de la population

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[35]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[36].

En 2019, la commune comptait 773 habitants[Note 12], en diminution de 0,77 % par rapport à 2013 (Puy-de-Dôme : +3,3 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Indicateurs démographiques

Sur la période 1999-2010, la commune a enregistré un taux annuel moyen de variation positif de 0,3 %. Le taux de natalité est de 10,4 ‰ et celui de mortalité est de 16,3 ‰[39].

Pyramide des âges

En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 27,4 %, soit en dessous de la moyenne départementale (34,2 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 34,4 % la même année, alors qu'il est de 27,9 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 382 hommes pour 390 femmes, soit un taux de 50,52 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,59 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Enseignement

Châteldon dépend de l'académie de Clermont-Ferrand. Elle gère l'école élémentaire publique George-Sand[42].

Les élèves poursuivent leur scolarité au collège de Puy-Guillaume[43] puis à Thiers, au lycée Montdory pour les filières générales et STMG ou à Jean-Zay pour les filières générales et STI2D[44].

Culture et patrimoine

Lieux et monuments

Patrimoine religieux

- Église Saint-Sulpice du XVe siècle[45] qui fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le [46].

A l'intérieur se trouvent plusieurs statues et tableaux dont une ".Déploration de la Vierge" par un élève de Anne-Louis Girodet le peintre Léonard Poyet (30/4/1798 Paris-22/4/1857 Genève). La chaire sculptée est l'œuvre d'un ébéniste local Claude Poyet. La voûte de la chapelle latérale droite sera décorée en 1953 d'une annonciation par l'artiste vichyssoise Josette Leca Bournet depuis blanchie[Note 13].

Patrimoine civil

- Château de Châteldon date du XIIe siècle. Il fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le [47]. Il appartient à la fondation Josée-et-René-de-Chambrun.

- Beffroi des XIVe et XVIe siècles qui fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le [48].

- Maisons anciennes.

- Maisons de Vignerons du 4e quart du XVIIe siècle ; XVIIIe siècle; 1er quart du XIXe siècle qui fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le [49].

- Maison Sergentale qui fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le [50].

- Immeuble (ou maison) : vantaux de la porte du XVIIIe siècle qui fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [51].

- Maison à pans de bois à étage en encorbellement du XVe siècle qui fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le [52].

- Maison du XVIe siècle qui fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le [53].

- Autres édifices

- Croix du village de Gironde du XVIIe siècle qui fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le [54].

Patrimoine culturel

L'eau minérale de Châteldon

Châteldon est connue pour sa célèbre eau minérale naturellement gazéifiée. Elle fut la première eau minérale exploitée en France et la tradition veut qu'elle fut transportée par bonbonnes à la cour de Louis XIV à Versailles. Cette eau est renommée pour ses propriétés diurétiques et digestives, riche en potassium, sodium et fluor, Châteldon est une eau bicarbonatée. En France, on trouve l’eau de Châteldon dans les grands hôtels et restaurants, chez certains cavistes et dans des épiceries fines. Il est dit qu'en 1650, le premier médecin du roi, Guy-Crescent Fagon, vante les vertus de Châteldon auprès de Louis XIV. La phrase est restée dans les mémoires : « Les eaux de Châteldon guériront votre Majesté quelquefois, la soulageront souvent et la consoleront toujours. » Le marketing de la marque a d'ailleurs repris cette année sur l'étiquette de la bouteille. Mais en 1650, Fagon né en 1638 n'avait que 12 ans. Un historien local, Maurice Sarazin, dans un travail de recherche publié dans la revue Les Cahiers bourbonnais indique que les propriétés curatives de l'eau de Châteldon n'auraient été découvertes que vers 1770 par Jean-Baptiste Desbrest[55]. Originaire de la région, celui-ci publia un Traité des eaux minérales de Chateldon, de celles de Vichy et de Haute-Rive en 1778[55].

En 1931, Pierre Laval acheta le château de Châteldon à la famille Sénèque, et les eaux à la famille Debrest en 1933[56]. Il s’employa à développer l’activité des sources au faible débit[56]. L’eau était commercialisée sous l’appellation Sergentale[56] et c'est Louis Armand alors ingénieur aux Mines de Clermont-Ferrand qui lui donna une autorisation d’exploiter. Les bouteilles à capsule jaune et verte étaient peu connues du public français. Par son entregent, Pierre Laval réussira à la placer dans des lieux prestigieux[55]. Grâce à Jacques Bardoux, grand-père de Valéry Giscard d'Estaing et administrateur de la Compagnie générale de navigation[57], Laval place la Sergentale sur les transatlantiques français[56]. On en boit aussi dans les trains, par un accord passé avec la Compagnie internationale des wagons-lits[56].

Personnalités liées à la commune

- Jean Drasfumel, né à Châteldon en 1738, combattant de la Guerre d'Indépendance américaine engagé en 1763 au régiment d'artillerie de Metz.

- Gaspard Joseph Amand Ducher (16 juillet 1744, Châteldon-1804 Lagny) : fils d'Antoine Ducher, notaire de Châteldon et de Marguerite de Fougerolles. Avocat au parlement de Paris et juriconsulte. Après des études au collège de jésuites de Toulouse, il rentre dans la vie civile lors de la suppression de l’ordre. Il publie, en 1781, son précis Coutumes générales et locales du Bourbonnais. En 1785, il est vice-consul aux États-Unis à New-York et Portsmouth et publie un Traité des lois commerciales et Tarifs des divers États de l’Union. En 1790 de retour en France il travaille aux Affaires Étrangères et le 2 frimaire an II la Convention nationale fait imprimer son projet des codes des Douanes. Il meurt au début de l’année 1804 à Lagny alors qu’il venait d’être nommé ambassadeur à Copenhague[58].

- Pierre Laval (1883-1945), homme politique français, né à Châteldon ; son épouse, Jeanne Laval (1888-1959), née Claussat, était originaire du village.

- Benezet Vidal (1877-1951), écrivain de langue occitane. Il réside plusieurs années à Châteldon où il rédige son roman Flors de Montanha et son recueil de poèmes Vauziron[59].

- Joseph Claussat (1846-1910), père de Jeanne Laval, maire de Châteldon et conseiller général du Puy-de-Dôme.

- Joseph Claussat (1874-1925), fils du précédent et frère de Jeanne, également maire de Châteldon et député socialiste.

- Ernest Laroche (1887-1962), né à Châteldon, député du Puy-de-Dôme.

- Josette Bournet (1905-1962) artiste peintre

- Arlette Tournaire (1913-2000), scientifique française, présida le programme français de fusées-sondes ; épouse d'Étienne Vassy. Professeur agrégée de physique en 1935 à la Sorbonne, elle est la fille de Pierre Tournaire (, Puy-Guillaume - , Paris), cousin germain de Pierre Laval, professeur agrégé de mathématiques et de Jeanne Vitrac. Son grand-père, Étienne Tournaire, était le boulanger de Châteldon.

Héraldique

Armes de la ville de Châteldon, adoptées le :

« De gueules au château à trois tours crénelées d’argent posé sur un mont du même mouvant de la pointe, le château chargé d’un écusson de sable, à trois têtes de lion arrachées d’or, lampassées de gueules, posées (qui est Aycelin) »

C’est le 2 décembre 1958, que Messieurs Roger Seve, directeur des services des Archives du Puy-de-Dôme, et Robert Louis, artiste héraldiste, dessinateur symboliste des services officiels, proposent à Charles Cocurat maire, et au conseil municipal, le blason de la ville de Châteldon. La description héraldique est : De gueules au château à trois tours crénelées d'argent posé sur un mont du même mouvant de la pointe, le château chargé d’un écusson de sable, à trois têtes de lion arrachées d'or, lampassées de gueules, posées.

Pour la composition du blason, il a été tenu compte à la fois du nom de la commune et d'un élément de son histoire. On a fait allusion à une étymologie proposée pour le nom de la commune Castel-lo-dunum (nom du château) en mettant sur-le-champ un mont portant un château. On a utilisé les armoiries de la famille des Aycelin qui en furent longtemps seigneurs au Moyen Âge et portaient de sable à trois têtes de lion arrachées d'or, lampassées de gueules, posées 2 et 1.

Annexes

Bibliographie

- Marie-Anne Caradec, Châteldon: Un village médiéval aux confins du Bourbonnais et de l'Auvergne, Les Amis de la Montagne Bourbonnaise, , 64 p. (ISBN 978-2-307-46706-9)

- Marie-Anne Caradec, « Châteldon à l'époque médiévale », Revue d'Auvergne, t. 102, no 1, , p. 27-44

Articles connexes

- Liste des communes du Puy-de-Dôme

- Châteldon (eau minérale)

- Famille Aycelin de Montaigut

Liens externes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Famille Bloch et Strassburger selon le Bulletin d'informations municipales 2013.

- 1907-1944. Dénoncé pour organiser le passage de jeunes au maquis des Étivaux, il meurt dans le convoi de Compiègne à Dachau du . Une rue du village porte son nom.

- 1880-1945. Instituteur, directeur de l'école Jean Macé à Clermont Ferrand, révoqué par Vichy, chef civil de la Résistance, socialiste, franc-maçon, membre de la loge de Clermont des Enfants de Gergovie dont il fut vénérable, il est déporté dans le convoi du et meurt à Bergen-Belsen le . Une rue du village porte son nom.

- 1906-?. Cachant des réfractaires au STO et des armes, il est arrêté, transféré à la prison La Mal Coiffée de Moulins. Il est libéré en juin.

- Ancêtre[Quoi ?] du service de protection des hautes personnalités, il assure la sécurité du président Laval.

- Serge Renaudin d’Yvoir, chef militaire de la zone no 16 des FFI.

- Le bataillon d'instruction de panzergrenadiers SS 18 est envoyé en France le et atteint Vichy le . La troupe est répartie entre Thiers, Randan, Saint-Yorre, Le-Mayet-de-Montagne.

- Réélu en mars 1971 et 1977 ; 3e mandat interrompu.

- Réélu en juin 1995 ; 2e mandat interrompu.

- Jusqu'au 27 novembre 2008[34].

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Née en 1905 à Vichy, élève de Maurice Denis et George Desvallières, elle expose aux salons d'Automne, des Indépendants, des Tuileries. Elle crée une section d'Art religieux au Salon d'automne avant de décéder le 12 février 1962 à Nice. Source

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

- Carte de Châteldon sur le site Géoportail de l'IGN (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - le Vauziron (K2998000) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau (K2998500) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - la Chasserelle (K2999000) » (consulté le ).

- Fiche horaire ligne P55 : Puy-Guillaume – Châteldon – Vichy, horaires valables du au [PDF], sur auvergnerhonealpes.fr, Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes (consulté le ).

- Fiche horaire ligne P56 : Châteldon – Thiers, horaires valables du au [PDF], sur auvergnerhonealpes.fr, Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Insee, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Insee, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole) », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique (consulté le ).

- « Résultat de la recherche : Châteldon », sur macommune.prim.net (consulté le ).

- « Dossier d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) » [PDF], sur le site de la mairie (consulté le ).

- R. P. Jacques Fodéré, « Narration historique et topographique des convens de l'ordre de S. François et monastères Saincte-Claire érigez en la province anciennement appelée de Bourgogne, à présent Sainct-Bonaventure. De la Custoderie d'Auvergne. Du convent de Chasteldon », Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, Ferdinand Thibaud imprimeur-libraire, vol. 32, , p. 435-442 (lire en ligne)

- Petites cités de caractère : Châteldon, historique, novembre 2019

- « Le vin rouge de Châteldon et de Ris, en Auvergne, est classé parmi les ordinaires de première qualité », dans Joseph Favre, Dictionnaire universel de cuisine : encyclopédie illustrée d’hygiène alimentaire, Librairie-imprimerie des Halles et de la Bourse de commerce, .

- Blaise Lavelle (° 1816-† 1895)Souvenirs d'un ricochet du coup d'état de Décembre 1851 à Thiers. Texte sur Gallica.

- Francis Koerner, « Le Puy-de-Dôme a-t-il été allergique à la colonisation de l'Algérie (1844-1870) ? », Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, no 43, , p. 138-150 (lire en ligne).

- Yves Pourcher, Pierre Laval vu par sa fille, Cherche-Midi.

- Fred Kupferman (préf. Henri Rousso), Laval, Paris, Tallandier, , 2e éd. (1re éd. Balland, 1987), 654 p. (ISBN 978-2-84734-254-3), p. 520-525.

- Fred Kupferman, Laval, op. cit., p. 528-529, 588.

- Ch. Grégoire, « Août 1994, la libération de Thiers », Militaria, no 234, .

- « Commune de Châteldon (63102) », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- « CC Thiers Dore et Montagne (No SIREN : 200070712) », sur la base nationale sur l'intercommunalité, (consulté le ).

- « CC Entre Allier et Bois Noirs (No SIREN : 200023489) », sur la base nationale sur l'intercommunalité, (consulté le ).

- « Découpage électoral du Puy-de-Dôme », sur Politiquemania (consulté le ).

- Article L. 252 du Code électoral.

- « Municipales : le mode de scrutin dans les communes de moins de 1 000 habitants », sur vie-publique.fr, .

- « Résultats des élections municipales et communautaires 2020 », sur interieur.gouv.fr, Ministère de l'Intérieur (consulté le ).

- « Les maires de Châteldon », sur FranceGenWeb (consulté le ).

- « Liste des Maires du Puy-de-Dôme » [PDF], Préfecture du Puy-de-Dôme, (consulté le ).

- « Liste des Maires du Puy-de-Dôme », sur amr63.asso.fr, Association des maires ruraux du Puy-de-Dôme (consulté le ).

- Cf. La Montagne et La Gazette de Thiers du 27 novembre 2008.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Évolution et structure de la population, 2010 sur insee.fr (consulté le 13 février 2014)

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Châteldon (63102) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Puy-de-Dôme (63) », (consulté le ).

- « École élémentaire publique George Sand », Ministère de l'Éducation nationale (consulté le ).

- « SECTORISATION - DEPARTEMENT du PUY-DE-DÔME » [PDF], Direction des services départementaux de l'Éducation nationale du Puy-de-Dôme, (consulté le ).

- Direction des services départementaux de l'Éducation nationale du Puy-de-Dôme, « Sectorisation des lycées - Département du Puy-de-Dôme » [PDF], sur ac-clermont.fr, Académie de Clermont-Ferrand (consulté le ), p. 5.

- Etude historique de l'église et du couvent des cordeliers de Chateldon, Anthony Roux, Le Gonfanon n°87, Argha

- Notice no PA00091967, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00091965, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00091964, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA63000023, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00091969, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00091968, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00091970, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00091971, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00091966, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Jérôme Dupuis, « Louis XIV a-t-il bu de la Châteldon? », sur L'Express, .

- Fred Kupferman, Laval, op. cit., p. 105-108.

- « La Compagnie Générale de Navigation – Havre-Paris-Lyon-Marseille », archives départementales du Rhône – sous-série 37 J [PDF].

- « Joseph Ducher Annales Bourbonnaises par Émile Genest Aubert de la Faige ».

- , Jean Roux, De la renaissance d'une langue occitane littéraire en Auvergne au début du XXe siècle, perspectives et avenir (Thèse en études occitanes sous la direction d'Hervé Lieutard), Montpellier, Université Paul-Valéry, soutenue en 2020 (lire en ligne).

- Portail des communes de France

- Portail du Massif central

- Portail du Puy-de-Dôme

На других языках

[de] Châteldon

Châteldon ist eine französische Gemeinde im Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört zum Kantons Maringues. Die Kommune hat 773 Einwohner (Stand 1. Januar 2019).[en] Châteldon

Châteldon (French pronunciation: [ʃatɛldɔ̃]; Occitan: Chasteladon) is a commune in the Puy-de-Dôme department in Auvergne-Rhône-Alpes in central France.- [fr] Châteldon

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии