world.wikisort.org - France

Carignan, anciennement Yvoy ou Yvois jusqu'en 1662, est une commune française située dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

Pour l’article homonyme, voir Carignan.

| Carignan | |

L'église Notre-Dame.. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Ardennes |

| Arrondissement | Sedan |

| Intercommunalité | Communauté de communes des Portes du Luxembourg (siège) |

| Maire Mandat |

Alain Dassimy 2020-2026 |

| Code postal | 08110 |

| Code commune | 08090 |

| Démographie | |

| Gentilé | Yvoisien |

| Population municipale |

2 879 hab. (2019 |

| Densité | 205 hab./km2 |

| Population agglomération |

4 230 hab. (2019) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 38′ 00″ nord, 5° 10′ 07″ est |

| Altitude | Min. 161 m Max. 293 m |

| Superficie | 14,01 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Carignan (ville-centre) |

| Aire d'attraction | Carignan (commune-centre) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Carignan (bureau centralisateur) |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | carignan-ardennes.fr |

| modifier |

|

Ses habitants sont appelés les Yvoisiens et les Yvoisiennes.

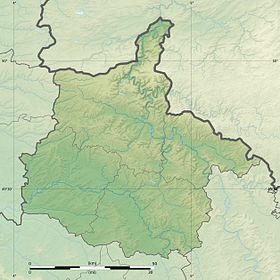

Géographie

Localisation

La commune est proche de la frontière belge, située à quelques kilomètres au nord-est : Matton-et-Clémency est une commune frontalière.

Géologie et relief, hydrographie

Le point culminant du territoire de la commune se situe au Mont-Tilleul qui culmine à 293 m. La partie habitée de la commune se situe au pied de ce Mont-Tilleul, et est à une altitude variant entre 165 et 190 m[1].

Le territoire de la commune est sur des terrains liasiques. Les versants des collines reposent sur des sols calcaires, sableux, à bélemnites. Dans le fond des vallées, ces calcaires sont recouverts d'alluvions[1].

Le sud de la commune est traversé par la Chiers, un affluent de la Meuse. Les principales voies de communication suivent le cours de la Chiers. Le ruisseau de l'Aulnois sépare Carignan du hameau de Wé, et d'anciennes installations industrielles (une foulerie, et une tréfilerie)[1]. Il est rejoint par le ruisseau de Matton, lui-même alimenté par le ruisseau des Deux-Villes.

Voies de communication et transports

La commune est traversée par la route départementale D 8043, ancienne route nationale 381, qui longe la Chiers, et par la départementale D 19. La D 8043 conduit d'un côté à Sedan, et de l'autre à Montmédy. La D 19 relie notamment la commune à Mouzon (au sud-ouest) et mène dans le sens inverse à Florenville, en Belgique.

La gare de Carignan est une gare ferroviaire française de la ligne de Mohon à Thionville. Elle est desservie pour les voyageurs par des trains TER Champagne-Ardenne qui effectuent des missions entre les gares d'Épernay, ou de Reims, et de Carignan, ou de Longwy, ou de Metz[2].

Urbanisme

Typologie

Carignan est une commune rurale[Note 1],[3]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[4],[5]. Elle appartient à l'unité urbaine de Carignan, une agglomération intra-départementale regroupant 3 communes[6] et 4 230 habitants en 2019, dont elle est ville-centre[7],[8].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Carignan, dont elle est la commune-centre[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 12 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[9],[10].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (81,2 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (82,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (56,5 %), terres arables (22,9 %), zones urbanisées (16,6 %), forêts (2,3 %), zones agricoles hétérogènes (1,8%)[11].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[12].

Morphologie urbaine

Le cœur de la commune correspond à la cité historique, délimitée par des remparts au XVIIe siècle dont il reste quelques vestiges. Au centre de cette partie historique se dresse la collégiale Notre-Dame. La zone habitée s'est étendue après la Seconde Guerre mondiale, de façon significative jusqu'à la fin des années 1960, surtout en direction de Sedan, vers le nord-ouest et vers l'ancienne commune de Wé, devenu un hameau rattaché à Carignan, avec une continuité des habitations presque complète entre Carignan et Wé. Des lotissements ont également été créés dans les décennies suivantes, notamment dans la direction inverse, de Blagny[1].

D'anciens bâtiments industriels subsistent sur la Chiers, en dehors des anciens remparts, jouxtant la campagne, dont un moulin à blé qui enjambe la rivière et qui a cessé son activité en 1972[13], une filature de laine cardée arrêtée à la fin des années 1960[14], une usine de sélection de semences, s'élevant sur quatre niveaux, fermée peu après 1945[15], et une tréfilerie sur le ruisseau de l'Aulnois, en activité jusqu'en 1957 puis transformée en ferme[16].

Logements

Selon les statistiques de l'INSEE de 2013, 91% des logements sont des résidences principales, 8% sont vacants et 1% sont des logements occasionnels ou des résidences secondaires. Deux tiers de ces logements sont des maisons, le dernier tiers étant des appartements. La construction des résidences principales a été finalisée à 51,8 % dans la période de 1946 à 1970, qui correspond également à une période de croissance démographique[17].

Toponymie

Le bourg est attestée sous le nom Epoisso au IVe siècle, Epossium selon Grégoire de Tours, des mots gaulois *epo (cheval) et *epotsos (« guerrier à cheval, cavalier ») pour un dérivé toponymique «Domaine du chevalier »[18]. Puis le nom d'Evosio est mentionné vers 540, pour donner Ivoy au XVIIe siècle[19].

La prévôté d'Yvoy, aussi orthographié Yvoi, Ivois, Ivoi, Ivoix, en allemand Ipsch[20], change de nom lorsque Louis XIV l'érige en duché en faveur d'Eugène-Maurice de Savoie, prince de Carignan en Piémont. Pendant la Révolution, la municipalité reprend le toponyme Ivoy[21],[22].

Jusqu'au milieu des années 1950, sa langue véhiculaire a été le lorrain[23] et non plus le champenois contrairement à la majorité du reste des Ardennes.

Les habitants de Carignan ont conservé l'ancien gentilé d'Yvoisiens.

Histoire

Antiquité

Le nom Eposio ou Epoisso, d'origine celtique (Epo=cheval), permet d'envisager une occupation humaine antérieure à la période romaine. Le site de Carignan est occupé au moins depuis l'époque romaine. Il est connu des Romains sous le nom d'Epoisso Vicus. C'est aussi une étape sur la voie romaine Reims-Trèves et il figure comme telle dans L'Itinéraire d'Antonin. Pendant la reconstruction en 1949, après la Seconde Guerre mondiale, des vestiges architecturaux gallo-romains ont été mis au jour parmi lesquels une sculpture de Mercure tenant Bacchus et deux grands chapiteaux corinthiens. S'y ajoute la vaste villa de Maugré, au nord-est de la cité, le long du ruisseau de Matton, fouillée de 1976 à 1986[1].

Moyen Âge

La cité est le chef-lieu du pagus Eponensis/Evodiensis. Elle est visitée par l'archevêque Maximin de Trèves au IVe siècle, et par Martin de Tours en 385 ou 386. Au VIe siècle, dans son Histoire des Francs, Grégoire de Tours raconte sa rencontre avec saint Walfroy à Yvois (Eposium Castrum). La ville possède un atelier monétaire mérovingien. Un comté d'Yvois, certainement héritier direct du pagus, est mentionné au Xe siècle[1].

En octobre 931, le roi Henri I. de Saxe ici signait un document à Iovis (Regesta Imperii II., no. 36)[réf. nécessaire]

En , Yvois accueille une entrevue entre le roi Robert II le Pieux et l'empereur Henri II du Saint-Empire[1].

Au XIe siècle, Yvois fait partie du comté de Chiny, qui est probablement la continuation du comté d'Yvois. Elle en est la ville la plus importante, et une prévôté d'Yvois recouvre la cité et plusieurs villages des environs. Les comtes y séjournent souvent et elle est, jusqu'au XIIIe siècle, la véritable capitale du comté. Les comtes font frapper la majeure partie de leurs monnaies à Yvois et une manufacture de draps y est fondée en 1304. En 1340, la ville et sa prévôté sont vendues à Jean l'Aveugle, comte de Luxembourg. Devenu duché, le Luxembourg s'agrandit par l'achat du comté de Chiny, en 1364, par Venceslas Ier de Luxembourg[24] avant d'appartenir aux ducs de Bourgogne.

Époque moderne

La prévôté d'Yvois fait ensuite partie intégrante des Pays-Bas espagnols et Yvois est l'une des plus importantes places fortes du sud-Luxembourg. La France s'en empare après le siège de 1542 et en 1552 (le 23 juin, après un siège de six jours)[25]. Mais elle fait retour à l'Espagne en 1559 (traité du Cateau-Cambrésis). Ses fortifications sont alors démantelées puis reconstruites, sans doute au début du XVIIe siècle. Au cours de la guerre de Trente Ans, après avoir été assiégée deux fois en 1637 et 1639, par les troupes françaises du maréchal de Châtillon, la ville est rasée sur ordre de Richelieu et le site reste longtemps quasi-abandonné.

Yvois est annexée par la France en 1659 (article XXXVIII du traité des Pyrénées). En 1662, le territoire d'Yvois, correspondant approximativement à l'actuel canton de Carignan, est érigé en duché de Carignan par Louis XIV au profit d'Eugène-Maurice de Savoie, comte de Soissons, prince de Carignan en Piémont et la ville perd son nom pour devenir Carignan[1]. A la veille de la Révolution de 1789, le duché compte environ 9 000 habitants.

La famille de Savoie conserve le duché jusqu'en 1751, date à laquelle il est vendu à Louis Jean Marie de Bourbon, duc de Penthièvre. Sa fille reçoit le duché en dot lorsqu'elle épouse Philippe d'Orléans dit Philippe-Égalité qui en est le dernier possesseur[1].

Grâce à ses industries, la ville se développe au cours du XIXe siècle. On y trouve un moulin, un laminoir, d'autres usines métallurgiques, une briqueterie et une filature. La ligne de chemin de fer de Sedan à Montmédy est ouverte en 1861. Napoléon III fait un bref séjour à Carignan le avant de gagner Sedan.

Depuis 1914

Pendant la Première Guerre mondiale, Carignan subit l'occupation allemande pendant quatre années. Le Dr Gairal, qui est maire de la commune, décède en déportation.

Lors de la Deuxième Guerre mondiale, la population quitta la ville devant l'avancée des forces allemandes et se retrouve dans l'ouest du pays. Les évacués peuvent regagner la ville après l'Armistice.

Pendant ce temps, le , les Français font sauter les ponts sur la Chiers avant l'arrivée des Allemands. Ceux-ci, du VII. Armee-Korps d'Eugen Ritter von Schobert arrivent le au soir et tentent le lendemain matin de franchir la rivière entre Carignan et Tétaigne, depuis Carignan c'est la 71. Infanterie-Division (de Karl Weisenberger) qui attaque, ce qui provoque la réaction de l'artillerie française, notamment celle du III/20e régiment d'artillerie nord-africaine[26]. Ces tirs touchent en particulier Carignan où les Allemands essayent de réparer le pont Alix[26]. Le lieutenant Watelet du II/136e régiment d'infanterie de forteresse, unité qui défend le secteur face à Carignan, témoigne « nos 75 arrosent copieusement Carignan. Les toitures s'effondrent, des incendies se déclarent ici et là. Le spectacle est hallucinant »[26]. L'attaque allemande échoue[26]. Dans la nuit, sur ordre de Charles Huntziger, chef de la 2e armée dont elles dépendent, les unités françaises évacuent leurs positions sur la Chiers en aval de l'ouvrage de La Ferté[26] où se poursuivront les combats. La ville est alors détruite à près de 90 %.

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Le parti socialiste a tenu la mairie de Carignan de 1937 à 2008, excepté durant la Seconde Guerre mondiale et le régime de Vichy. En 2008, une liste se disant apolitique et classée divers droite est devenue majoritaire[27], et a confirmé en 2014 en réunissant 69 % des voix.

Liste des maires

Rattachements administratifs et électoraux

Carignan appartient au département des Ardennes, au sein de la région Grand Est, et à la communauté de communes des Portes du Luxembourg. C'est un chef-lieu de canton. D'un point de vue électoral, ce canton de Carignan fait partie de la troisième circonscription des Ardennes.

Jumelages

![]() Weinsberg (Allemagne).

Weinsberg (Allemagne).

Population et société

Démographie

Carignan forme avec les communes voisines de Blagny et d'Osnes une petite agglomération urbaine, l'unité urbaine de Carignan, qui avec 4 596 habitants en 2008 la classe au dixième rang départemental après celle de Fumay et avant celle de Nouvion-sur-Meuse.

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[31]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[32].

En 2019, la commune comptait 2 879 habitants[Note 3], en diminution de 2,97 % par rapport à 2013 (Ardennes : −3,68 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Enseignement

La commune compte une école maternelle, une école primaire et un collège[34],[35].

Santé

Grâce à la communauté de communes des Portes du Luxembourg, une maison de santé a ouvert ses portes le 29 février 2016, regroupant en un lieu des médecins généralistes, des infirmières libérales, des orthophonistes, et la Croix-Rouge française[36],[37].

Sports

Plusieurs clubs de sports existent sur la commune, notamment de gymnastique (étoile gymnique de Carignan)[38], de tennis (Club Tennis Yvois Carignan), de tir à l'arc (Arc Club Carignan Mouzon ou ACCM), de boxe (Boxing Club), de football (Football Club Blagny Carignan) et de football en salle avec le COSEC et du handball (Yvois Carignan Handball).

Économie

Revenus de la population et fiscalité

La commune compte, en 2013, 1 283 ménages fiscaux, et 42,5 % de ces ménages sont imposés[39].

Emploi

En 2013, les actifs ayant un emploi représentent 57,2 % de la population des 15-64 ans pour 59,5 en 2008. Les chômeurs représentent 11,5 % de cette population en 2013 pour 8,8 % en 2008. L'indicateur de concentration d'emploi est de 49,7 en 2013, ce qui signifie que la zone d'emploi offre un peu moins d'un emploi pour deux habitants actifs[39].

La répartition par catégories socioprofessionnelles de la population active est la suivante pour cette commune :

Répartition de la population active par catégories socioprofessionnelles

| Agriculteurs | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise |

Cadres, professions intellectuelles |

Professions intermédiaires |

Employés | Ouvriers | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Carignan en 2013 | 0,7 % | 8,4 % | 9,3 % | 19,0 % | 29,1 % | 33,5 % |

| Carignan en 2008 | 0,9 % | 7,1 % | 10,7 % | 20,2 % | 24,2 % | 36,9 % |

| Sources des données : INSEE[39] | ||||||

Entreprises par secteur d'activité

Au 1er janvier 2015, Carignan compte 228 établissements actifs : 7 dans l’agriculture-sylviculture-pêche, 22 dans l'industrie, 9 dans la construction, 147 dans le commerce-transports-services divers et 43 relatifs au secteur administration publique, enseignement, santé, action sociale. Le secteur industriel qui moins de 10 % des établissements réunie 50 % des emplois. Deux de ces entreprises ont plus de 50 salariés , La Foulerie (fabrication de pièces métalliques pour le marché du roulement à billes), et Amphenol Air LB (fabrication de systèmes d'interconnexion électriques, d'accessoires de câblage et d'attachement)[39].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Parmi les monuments de la ville de Carignan peuvent être évoqués :

- Les vestiges des fortifications (XVIe - XVIIe siècle) dont l'escalier et le corps de garde de la porte de Bourgogne ; huit bastions (sur dix) subsistent encore, en plus ou moins bon état et trois d'entre eux ont conservé d'exceptionnelles casemates à étages du XVIe siècle, édifiées sous Charles Quint. L'édifice est inscrit au titre des monuments historiques en 1988[40].

Édifices religieux

- La collégiale Notre-Dame, édifiée au Moyen Âge, remaniée plusieurs fois. Quatre vitraux gothiques ont été restaurés en 1982. Elle comporte également un portail datant de la Renaissance. Le clocher est une copie de celui de 1681. L'édifice est classé monument historique en 1990[41].

- La chapelle Saint-Pierre du hameau de Wé qui relevait du prieuré des Jésuites de Muno (Belgique). Reconstruite au XVIIIe siècle, elle contient de beaux retables baroques en bois avec chronogrammes.

Autres

Un Cercle historique et artistique yvoisien a été créé en 1982. C'est une association loi 1901[42].

Un centre culturel est aménagé dans un ancien supermarché, à l'initiative de la municipalité, pour regrouper un pôle pour la petite enfance, un relais d'assistance maternelle, le club de maquette de Carignan, et une médiathèque[43],[44].

Personnalités liées à la commune

- Géry de Cambrai (vers 540-619?), évêque de Cambrai, saint thaumaturge fêté le 11 août, y est né.

- Mathias Chardon (1695-1771), moine bénédictin à Saint-Arnould de Metz et historien de la liturgie catholique, y est né.

- Jean-Baptiste L'Écuy (1740-1834), dernier abbé général de l'ordre des Prémontrés avant la Révolution, est né à Carignan.

- Nicolas Bernard Guiot de Lacour (1771-1809), général de la Révolution et de l’Empire, est né à Carignan. Mortellement blessé à Wagram, son nom est gravé sur l'Arc de triomphe de l'Étoile et son buste figure dans la galerie des batailles du château de Versailles.

- Jules Visseaux (1854-1934), sculpteur primé à Paris en 1889, y est né.

- Jules Mazé (1865-1951), romancier, poète, historien, critique d'art et journaliste, y est né.

- Jeanne Mélin (1877-1964), pacifiste, féministe, écrivaine et femme politique, candidate à la présidence de la République en 1947 contre Vincent Auriol, est née à Carignan.

Héraldique

|

Les armes de Carignan se blasonnent ainsi : d’azur à la fasce d’or chargé d’un cœur du champ[45]. Ce blason ne date que de 1824 et a été attribué par Louis XVIII. De 1341 à 1659, la ville s'est servie du blason accordé en 1341 par Jean l'Aveugle : écu à quatre parties (écartelé) : Aux I et IV, d'argent au lion armé et lampassé de gueules à queue fourchue ; aux II et III, burelé d'argent et d'azur à dix pièces, au lion armé et lampassé de gueules à queue simple. |

|---|

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- Stéphane Gaber, « Carignan », Revue Historique Ardennaise, t. XII, , p. 177-190

- Site SNCF TER Champagne-Ardenne, Informations pratiques sur les gares et arrêts : Gare de Carignan lire (consulté le 1er février 2012)

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Carignan », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Maya Bennani, Bruno Decrock, François Griot et Julien Marasi, Patrimoine industriel des Ardennes, Langres, Éditions Dominique Guéniot, , 288 p. (ISBN 978-2-87825-458-7, lire en ligne), « Moulin à blé, actuellement centrale hydroélectrique », p. 61

- Maya Bennani, Bruno Decrock, François Griot et Julien Marasi, Patrimoine industriel des Ardennes, Langres, Éditions Dominique Guéniot, , 288 p. (ISBN 978-2-87825-458-7, lire en ligne), « Filature de laine cardée Bloch », p. 60-61

- Maya Bennani, Bruno Decrock, François Griot et Julien Marasi, Patrimoine industriel des Ardennes, Langres, Éditions Dominique Guéniot, , 288 p. (ISBN 978-2-87825-458-7, lire en ligne), « Usine de sélection de semences (graineterie) Denaiffe, puis Etablissements Biette », p. 62

- Maya Bennani, Bruno Decrock, François Griot et Julien Marasi, Patrimoine industriel des Ardennes, Langres, Éditions Dominique Guéniot, , 288 p. (ISBN 978-2-87825-458-7, lire en ligne), « Usine de transformation des métaux, puis usine liée au travail du bois, puis fonderie d'aluminium, actuellement ferme », p. 62-63

- « Dossier complet, commune de Carignan. Logement en 2013 », sur le site de l'INSEE

- Xavier Delamarre, Une généalogie des mots, Errance, (ISBN 978-2-87772-634-4), p. 74

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Librairie Droz, (lire en ligne), p. 139

- Augustin Calmet - Notice de la Lorraine qui comprend les duchés de Bar et de Luxembourg.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Michel Tamine, « Changer le nom des villes et des villages », dans Gérard Gayot (dir.), Révolution en Ardenne, de l'Argonne au Namurois, Éditions Terres Ardennaises, , p. 107-128

- Martine Descusses, Le patois ardennais de Gespunsart, Peeters Publishers, (ISBN 978-2-85297-178-3, lire en ligne)

- Jean Bertholet, Histoire ecclésiastique et civile du duché de Luxembourg et comté, t. 6, Luxembourg, André Chevalier, (lire en ligne), p. 267-268

- Claude-François Lambert, Histoire et règne de Henri II, roi de France, t. 1, Paris, Claude-Jean-Baptiste Bauche, (lire en ligne), p. 374-377

- Jean-Yves Mary, Le Corridor des Panzers, t. I, Bayeux, Heimdal, , p. 324-330

- « Denis Lourdelet, le maire surprise », L'Avenir, (lire en ligne)

- Source : Histoire et vie de Carignan, Marcel François aux éditions Labruyère

- Conseil général des Ardennes consulté le 23 juin (fichier au format PDF)

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le )

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « Coordonnées des écoles », sur Carignan. Site officiel (consulté le )

- « Notre école », sur ecoledecarignan.free.fr (consulté le )

- « Ouverture Maison de Santé de Carignan », portesduluxembourg.fr, (lire en ligne)

- « Les Portes du Luxembourg ouvrent une deuxième maison de santé à Carignan », L'Union, (lire en ligne)

- « Étoile gymnique Carignan », sur champagneardenne-ffgym.com

- « Dossier complet. Commune de Carignan (08090) », sur site de l'INSEE

- Notice no PA00078357, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Notice no PA00078356, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Le Cercle historique et artistique yvoisien » (consulté le )

- Boris Marois, « La création du centre culturel de Carignan, entre gros œuvre et paperasse », L'Union, (lire en ligne)

- Boris Marois, « Le chantier du centre culturel de Carignan est lancé », L'Ardennais, (lire en ligne)

- Banque du Blason

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des communes des Ardennes

- Gare de Carignan

- Duché de Carignan

- Sièges d'Yvoi

- Prévôté d'Yvois

Bibliographie

- Delahaut Charles Joseph, Annales civiles et religieuses d'Yvois Carignan et de Mouzon, Paris, T. Desoer, 1822 .

- Gaber Stéphane, Histoire de Carignan et du pays d'Yvois, Charleville Mézières, Éd. de la société d'études ardennaises, 1976. Préface de René Taveneaux.

- Gaber Stéphane, Les Fortifications de Carignan, Carignan, Cercle historique et artistique yvoisien, 1991.

- Gaber Stéphane, Vingt siècles d'histoire au pays d'Yvois-Carignan, Carignan, Cercle Historique et Artistique Yvoisien, 2009.

- Huart Désiré, Les Patois de l'est-sedanais: en particulier des cantons de Mouzon-Carignan et quelques villages limitrophes de la Meuse et de Belgique Charleville-Mézières, Ardenn'offset, 1988.

Liens externes

- Portail des Ardennes

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Carignan (Ardennes)

Carignan ist eine französische Gemeinde mit 2879 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Ardennes, Region Grand Est. Die Stadt hat eine Fläche von 14,01 km². Sie liegt nahe der belgischen Grenze am Fuße der Ardennen und unweit von Sedan (ca. 20 km entfernt). Carignan ist Partnerstadt der deutschen Stadt Weinsberg.[en] Carignan, Ardennes

Carignan (French pronunciation: [kaʁiɲɑ̃] (listen)) is a commune in the Ardennes department in northern France. It is the seat of a canton. It was known as Yvoy or Yvois until 1662.- [fr] Carignan (Ardennes)

[it] Carignan

Carignan è un comune francese di 3 229 abitanti situato nel dipartimento delle Ardenne nella regione del Grand Est.[ru] Кариньян (Франция)

Каринья́н (фр. Carignan) — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Административный центр кантона Кариньян. Округ коммуны — Седан.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии