world.wikisort.org - France

Bouin ([bwɛ̃]) est une commune française située dans le département de la Vendée en région Pays de la Loire. Les habitants de Bouin sont les Bouinais(es).

Pour les articles homonymes, voir Bouin.

| Bouin | |

L'église Notre-Dame. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Pays de la Loire |

| Département | Vendée |

| Arrondissement | Les Sables-d'Olonne |

| Intercommunalité | Communauté de communes Challans-Gois Communauté |

| Maire Mandat |

Thomas Gisbert de Callac 2020-2026 |

| Code postal | 85230 |

| Code commune | 85029 |

| Démographie | |

| Gentilé | Bouinais |

| Population municipale |

2 156 hab. (2019 |

| Densité | 41 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 46° 58′ 28″ nord, 2° 00′ 02″ ouest |

| Altitude | 2 m Min. 0 m Max. 6 m |

| Superficie | 52,25 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Saint-Jean-de-Monts |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site officiel |

| modifier |

|

Avant la création des départements, Bouin faisait partie des Marches Bretagne-Poitou avec une appartenance commune à la Bretagne et au Poitou sur le plan temporel, et à la Bretagne (diocèse de Nantes) sur le plan spirituel.

Nombre de Bouinais comprenaient - ou parlaient - encore à la fin du XXe siècle le patois maraichin d'origine poitevine[1].

Géographie

Le territoire municipal de Bouin s’étend sur 5 225 hectares. L’altitude moyenne de la commune est de 2 mètres, avec des niveaux fluctuant entre 0 et 6 mètres[2],[3].

Sur le territoire de la commune de Bouin se trouve le centre (ou pôle) de l'hémisphère continental, hémisphère terrestre qui comprend la plus grande superficie de terres émergées. Les coordonnées calculées pour ce pôle continental sont 47° N, 2° O[4].

Bouin est située au cœur du Marais breton vendéen située sur l'axe Nantes-Noirmoutier. L'activité salicole a longtemps été l'activité principale de Bouin (Bouin était la commune la plus productrice de sel de tout le marais breton vendéen), et de la Baie (Baye) de Bretagne, telle qu'appelée à l'époque. Aujourd'hui l'ostréiculture (180 exploitants, huîtres Vendée Atlantique) et l'aquaculture sont devenues les activités principales de l'ancien marais salant.

Au nord-ouest de la Vendée, Bouin vit au rythme de la culture du mollusque. Construit à l'embouchure d'un étier, où se rejoignent les canaux du marais, l'étroit port abrite les embarcations des pêcheurs et ostréiculteurs du village. Quand la saison bat son plein, d'août jusqu'à mars, les 180 ostréiculteurs de la commune sont dehors presque douze heures par jour pour récolter, trier et nettoyer les huîtres. Ils les vendent ensuite notamment sur les marchés nantais, dont les emplacements se transmettent de génération en génération. Les huîtres de la baie de Bourgneuf, charnues et croquantes, figurent parmi les plus recherchées de France. Pendant longtemps, Bouin a cherché à gagner des parcelles de terre sur la mer. Grâce à la construction d'une digue de trois kilomètres entre 1959 et 1962, des polders ont été créés et ont ainsi permis à la culture des huîtres de s'étendre. Sur ces terres « artificielles », la commune a aussi installé un parc de huit éoliennes, un des plus puissants de l'Hexagone, qui alimente en électricité 20 000 foyers de la région[5].

Les communes entourant Bouin sont Les Moutiers-en-Retz, Bourgneuf-en-Retz, Bois-de-Céné, Saint-Gervais et Beauvoir-sur-Mer.

Elle est la commune la plus au sud de la Bretagne historique. Le lieu est notamment cité comme limite méridionale de la Bretagne dans l'édition 1843 du Dictionnaire historique et géographique de la Bretagne[6].

Urbanisme

Typologie

Bouin est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[7],[8],[9]. La commune est en outre hors attraction des villes[10],[11].

La commune, bordée par l'océan Atlantique, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[12]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[13],[14].

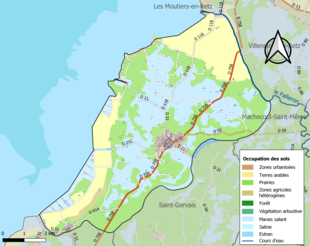

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (60,9 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (61,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (38,1 %), zones humides intérieures (31,8 %), terres arables (21,2 %), zones humides côtières (4,6 %), zones urbanisées (2,7 %), zones agricoles hétérogènes (1,6 %), eaux continentales[Note 2] (0,1 %)[15].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[16].

Toponymie

Le nom de la commune vient soit d'un domaine agricole "Villa Bono" de l'époque gallo-romaine, soit d'un mot gaulois signifiant frontière qui marquerait la limite entre les tribus gauloises Ambilatres au nord et les Pictons au sud. Ce mot se retrouve également dans une commune des Deux-Sèvres pour marquer l'ancienne limite entre les Santons et les Pictons.

La forme ancienne L'Isle de Bouin ou Boing figure dans les archives anciennes.

Durant la Révolution, la commune porte le nom d'Île-Marat[17].

En poitevin, la commune est appelée Bougn[18].

Histoire

Le , un raz de marée couvrit entièrement l'île et y fit périr tous ses habitants.

En 577, quelques dizaines de foyers vinrent s'installer à divers endroits de l'île. Pour se protéger de l'océan, ils durent construire des montes de terre remplacées peu à peu par les digues actuelles.

En 820, l’île de Bouin est prise et brûlée par les Vikings.[réf. nécessaire][19]

En 1473, elle fut brûlée par des soldats français qui venaient faire la guerre à la Bretagne. Venant du sud, il brûlèrent la première paroisse bretonne qu'ils rencontrèrent. Ce fut donc l'Isle de Bouin.[réf. nécessaire][20]. Le roi de France, qui vient de brûler Bouin, trouve la ville voisine de Machecoul déserte à son approche : il voulait y faire une entrée triomphale, mais il parcourt la ville vide, car personne ne vint à sa rencontre. Les Machecoulais sont restés cachés dans leurs maisons, apeurés [réf. nécessaire].

En 1714, Bouin est érigée en baronnie[6].

Dès le haut Moyen Âge, des salines s’étiraient tout au long des côtes de l’Atlantique. La plupart appartenaient aux monastères qui ont su tirer profit de cet "or blanc" : par exemple les principales salines de l’abbaye cistercienne de Buzay se trouvaient dans l’île de Bouin. Les très nombreuses chapellenies de la région, elles possédaient dans l’île de Bouin, un total de 8 891 "aires saunantes", parmi elles celle des Trois Maries[21] ou celle de Saint-Julien-le-Martyr par exemple[22].

Le , un arrêt du Conseil d'État prescrit que Bouin demeure sous la juridiction de l'Amirauté des Sables d'Olonne[6].

Avant 1790, Bouin appartenait aux Marches Bretagne-Poitou, relevant de la Bretagne et de la sénéchaussée de Poitou au temporel, et de la Bretagne (diocèse de Nantes) au spirituel[23].

Le , un important tremblement de terre détruit de nombreuses maisons[24]. Les jours qui suivirent connurent des répliques.

La poldérisation

Avant la création de la digue protégeant le Marais breton des raz-de-marée, Bouin était sur une île : l'Ile de Bouin. Grâce à la digue il y a eu une poldérisation avec le gain de terre sur la baie de Bourgneuf.

En 2003 sont construites huit éoliennes sur les polders de Bouin. Ces éoliennes sont parmi les premières installées en France. Depuis elles sont devenues de véritables attractions amenant les touristes sur la digue, dans le marais de Bouin et au Port-du-Bec. Elles sont capables d'alimenter 20 000 foyers[25].

Une des éoliennes de 62 m s'est écrasée au sol lors du passage de la tempête Carmen le [26].

La startup nantaise Lhyfe créée en 2017 a installé à Bouin en 2020 une unité de production d'hydrogène vert à partir de l'énergie des éoliennes.

Patrimoine bâti

Bouin possède de belles demeures anciennes, telles que l'ancien château du Sénéchal de Poitou (derrière l'église), l'ancien présidial (devenu la mairie) et l'hôtel du Sénéchal de Bretagne (dans la Grand'Rue).

Héraldique

|

Blasonnement :

De gueules à la nef d'or, grée et mâtée du même, avec une voile et un pennon d'argent, voguant sur une mer de sinople, cantonnée à dextre en chef d'une étoile aussi d'or posée en bande. |

Ce blason figure sur l'un des vitraux de l'église Notre-Dame de Bouin

Politique et administration

Population et société

Démographie

Évolution démographique

En 1779, la commune comptait 3 000 communiants (selon Ogée : Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, première édition)[31].

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[32]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[33].

En 2019, la commune comptait 2 156 habitants[Note 3], en diminution de 0,42 % par rapport à 2013 (Vendée : +4,57 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 23,6 %, soit en dessous de la moyenne départementale (31,6 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 42,0 % la même année, alors qu'il est de 31,0 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 1 038 hommes pour 1 119 femmes, soit un taux de 51,88 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,16 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Lieux et monuments

- Éoliennes de Bouin, sur le polder du Dain

- Église Notre-Dame de Bouin construite dans le style du XIVe siècle

- Le Port-du-Bec

- Port de L'Époids

- La chapelle des Sept-Douleurs du XIe siècle, ou de Saint-Julien, transformée en bibliothèque

- Le Grand Logis, ou Maison du sénéchal de Poitou

- La maison à encorbellement de la rue Neuve, dernière maison de ce type à Bouin (XVIIe siècle)

- La demeure de l'Ecrille (XVIIe siècle), ancienne batterie de garde-côte sur la route du Sud

- La Demeure du[37] Pavillon, ou Maison du sénéchal de Bretagne.

- L'intersection du 47e parallèle nord et du 2e méridien à l'ouest de Greenwich se trouve sur le territoire de la commune (voir aussi le Degree Confluence Project).

Personnalités liées à la commune

- Patrie de Charles Renoux.

- René Julien Hardouin (1739-1795), premier maire de Bouin en 1790, chef du soulèvement vendéen à Bouin en 1793.

- Sébastien Luneau (1800-1880,) député de la Vendée et bienfaiteur de la ville de Bouin.

- Emmanuel Lansyer (né en 1835 à Bouin, mort en 1893), grand peintre paysagiste, a légué son œuvre et sa maison à la ville de Loches (musée municipal gratuit).

- Achille Le Cler, fondateur de la société des Polders.

- Pierre Marchand (1939-2002), éditeur, créateur de Gallimard Jeunesse.

- Yvon Traineau, fondateur de "L'École de Bouin", avec Franchto, G. Planet etc.

- Francois Touzeau (1795-1866), maire de Bouin de 1848 à 1860

Animations

La Fête des gobeurs d'huîtres, également appelée kermesse, est nommée ainsi par l'apparition de l'épreuve des gobeurs d'huîtres, créée en 1963, où les concurrents doivent, en tenue d'ostréiculteur, déguster le plus d'huîtres possible en un temps donné. De plus cette fête est complétée par d'autres attractions comme le lapinodrôme (où un lapin doit entrer dans une case portant votre numéro), une roue de la fortune (telle celle utilisée dans l'émission La roue de la fortune), un jeu de bowling, une grande tombola dont le premier prix est une vache nommée Gratte-huître, un défilé de voitures anciennes et de chars, un grand stand de dégustation d'huîtres et en soirée un dîner champêtre avec moules marinières, huîtres, saucisses grillées aux mojettes pendant un spectacle folklorique, un bal gratuit et beaucoup de stands pour les enfants.

Cette fête a lieu le premier dimanche d'août de chaque année.

Voir aussi

Articles connexes

- Communes de la Vendée

- Île de Bouin

- Marais breton

- Ligne de Bourgneuf aux Sables-d'Olonne

Liens externes

- Site officiel de la commune

- Site de l’office de tourisme du pays du Gois

- Site sur le parc éolien du Bec à Bouin

- Bouin sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en , en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- Le premier dictionnaire du patois de la Vendée par Charles Mourain de Sourdeval réa-noté par Pierre Rézeau dans une édition du livre en 2003

- « Commune 10715 », Géofla, version 2.2, base de données de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) sur les communes de la France métropolitaine, 2016 [lire en ligne].

- « Bouin », Répertoire géographique des communes, fichier de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) sur les communes de la Métropole, 2015.

- (en) Arjun Tan, Almuatasim Alomari and Marius Schamschula, « The Earth Hemispheres and their Geoid Elevations »

- GEO no 397 de p. 119.

- Dictionnaire historique et … - Google Livres Ogée, Marteville et Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, édition de 1843, tome 1er.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Jean-Loïc Le Quellec, Dictionnaire des noms de lieux de la Vendée, La Crèche, Geste Éditions, coll. « Geste Poche » (no 14), , 3e éd. (1re éd. 1995), 443 p. (ISBN 2-84561-263-X), p. 53.

- Annales Royales, Hanovre, éd. Kurze, , p. 154..

- le patrimoine des communes de la Vendée, édition flohic

- Le nom provient du culte des Trois Maries, répandu au Moyen Âge

- http://www.shpr.fr/?Les-moines-et-le-sel-de-la-Baie

- , d'après les registres paroissiaux de Bouin.

- http://www.sisfrance.net/fiche_scan.asp?numevt=440015&chrono=7195

- « Parc éolien - Mairie de Bouin », sur Mairie de Bouin (consulté le ).

- https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/challans-85300/tempete-carmen-eolienne-de-bouin-au-sol-ce-serait-une-mini-tornade-5480134

- Julien Rousseau, Charette, chevalier de légende.

- Pélote, Raoul - Dictionnaire historique des vendéens, sur le site des Archives départementales de la Vendée

- « Bouin : Jean-Yves Gagneux élu maire », Ouest-France, .

- « Thomas Gisbert a pris le fauteuil de maire, vendredi », Ouest-France, .

- Ogée : Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, première édition

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Bouin (85029) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de la Vendée (85) », (consulté le ).

- "Bouin, isle de mer au milieu des terres" par Thomas GISBERT-GUINGUENE DE CALLAC, Éditions l’Étrave, 2003

- Portail de la Vendée

- Portail des communes de France

На других языках

[en] Bouin, Vendée

Bouin (French pronunciation: [bwɛ̃]) is a commune in the Vendée department in the Pays de la Loire region in western France.- [fr] Bouin (Vendée)

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии