world.wikisort.org - France

Beaurevoir est une commune française située dans le département de l'Aisne en région Hauts-de-France.

| Beaurevoir | |

La mairie. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Aisne |

| Arrondissement | Saint-Quentin |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays du Vermandois |

| Maire Mandat |

Christian Wabont 2020-2026 |

| Code postal | 02110 |

| Code commune | 02057 |

| Démographie | |

| Gentilé | Bellovisiens |

| Population municipale |

1 406 hab. (2019 |

| Densité | 65 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 59′ 50″ nord, 3° 18′ 35″ est |

| Altitude | Min. 97 m Max. 152 m |

| Superficie | 21,73 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Saint-Quentin (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Bohain-en-Vermandois |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Géographie

Communes limitrophes

Hameaux et écarts

- Ponchaux

Situé à 1 km à l'est de Beaurevoir, le hameau de Ponchaux comporte une trentaine de maisons et possède son propre monument aux morts.

Entrée du hameau. La place. Le monument aux morts.

- Un lieu-dit Genève se trouve sur la commune.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Epehy_sapc », sur la commune d'Épehy, mise en service en 1988[7] et qui se trouve à 13 km à vol d'oiseau[8],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 10,5 °C et la hauteur de précipitations de 764,6 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Saint-Quentin », sur la commune de Fontaine-lès-Clercs, mise en service en 1933 et à 22 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 10 °C pour la période 1971-2000[11] à 10,3 °C pour 1981-2010[12], puis à 10,8 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Beaurevoir est une commune rurale[Note 6],[14]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[15],[16].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Saint-Quentin, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 120 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[17],[18].

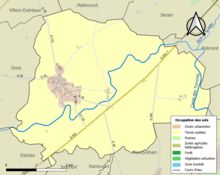

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (96 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (96,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (96 %), zones urbanisées (4 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[20].

Toponymie

Beaurevoir, qui signifie Belle vue apparaît au XIIe siècle sous le sous le nom de Belvoir, puis Biauvoir dans un cartulaire de l'Abbaye du Mont-Saint-Martin. Son nom s'écrira de manières différentes en fonction des transcriptions latines ou picarde. Bellumvisium en 1229 dans un cartulaire de la seigneurie de Guise, Bemmum Videre, Biauvoer, Belawart, Beauvoir-en-Arrouaise, Biaurevoir, Beauvoir-en-Cambrésis et enfin l'orthographe actuelle Beaurevoir au XVIIIe siècle sur la carte de Cassini. À noter qu'aujourd'hui encore, dans les villages alentour, la prononciation picarde est Bièrvoé[21].

Histoire

Jeanne d'Arc

Jeanne d'Arc, prisonnière de Jean de Luxembourg, fut transférée du château de Beaulieu au château de Beaurevoir, château du Vermandois.

Elle y fut d'abord traitée avec douceur. Elle fut accueillie par une tante de Jean de Luxembourg et par Jeanne de Béthune, l'épouse de Jean. Pieuses et charitables, Jeanne leur fit grande impression. Elles lui offrirent une robe, mais Jeanne refusa de quitter sa vêture masculine[22].

Jeanne recevait des visites, notamment celle d'Aymon de Macy, et fut tenue au courant de la situation critique de Compiègne et des pourparlers pour la vendre aux Anglais. Elle prit la résolution de tenter une nouvelle évasion, malgré ses "voix" (selon ses déclarations) qui lui conseillèrent la prudence.

Elle était claustrée au dernier étage d'une tour d'angle, haute d'environ 30 mètres ; la muraille était à pic et s'achevait dans un fossé à sec. L'étroite fenêtre de la geôle n'était pas grillagée, Jeanne s'y glissa et, selon ses déclarations, se recommanda à sainte Catherine. Elle tomba lourdement dans le fossé ; à moitié évanouie, elle entendit des gens crier : elle est morte. Des gardes accoururent, elle reprit conscience. Dans leur saisissement de la trouver encore en vie, l'un ne put que dire : Vous avez sauté ?

On la porta dans sa cellule, où, courbatue, elle resta étendue sur un grabat, incapable de boire et de manger durant trois jours.

Les juges de Rouen profitèrent de cette évasion manquée pour l'accuser d'avoir voulu se suicider[23]. Cependant, le réquisitoire définitif ne fit pas allusion au suicide.

Carte de Cassini

Sur la carte de Cassini ci-contre datant du XVIIIe siècle, Beaurevoir est une paroisse avec une tour en ruines (probablement la tour où Jeanne d'Arc aurait été retenue prisonnière trois siècles auparavant). Les hameaux de Ponchaux et Vaux-le-Prêtre (écrit Velleprêtre) ainsi que les fermes de la Sablonnière et la Motte qui figurent sur la carte existent encore de nos jours. Le moulin à vent en bois situé au sud du village ainsi que la ferme et la chapelle de Somescault ont disparu. Somescault ou Fontaine de Somescault dont le nom apparaît en 1531 viendrait d'anciennes sources de l'Escaut dont les eaux se jetaient dans le canal des Torrents (écrit Canal pour les Torrents)[24].

Guerre de 1914-1918

Le 28 août 1914, moins d'un mois après la déclaration de guerre, Lanchy voit l’arrivée des premiers Allemands[25] après la retraite de l'armée française.

Pendant toute la guerre, le village se trouve en arrière du front, qui est stabilisé à une vingtaine de kilomètres à l'ouest, vers Péronne. Pendant cette période, les habitants connaissent la dure loi des occupants. Des arrêtés de la kommandantur obligent, à date fixe, sous la responsabilité du maire et du conseil municipal, la population à fournir sous peine de sanctions : blé, œufs, lait, viande, légumes, destinés à nourrir les soldats du front. Toutes les personnes valides devaient effectuer des travaux agricoles ou d'entretien.

Ce n'est que le 4 octobre 1918 que Beaurevoir est repris par les troupes britanniques et australiennes après de violents combats et bombardements qui occasionneront de nombreux dégâts aux bâtiments.

Après l'Armistice, nombre d'habitants ne reviennent pas s'installer dans la commune, mais, grâce aux indemnités pour dommages de guerre, commencent une nouvelle vie en d'autres lieux. Pour les autres débute une longue période de plus de dix ans de reconstruction des habitations (maisons provisoires), des fermes, des bâtiments publics, des routes. De 2 300 habitants en 1911, Beaurevoir n'en comptait plus que 1691 en 1921.

Le 17 octobre 1920, vu les souffrances endurées par la population pendant les trois années d'occupation et les dégâts aux constructions, la commune se voit décerner la Croix de guerre 1914-1918[26].

Progression des alliés du 18 septembre au 5 octobre 1918. Carte du front le 8 octobre 1918. Vue du village avant 1914. Les destructions de la rue de Saint-Chamont à la suite des combats de début octobre 1918. Champs de barbelés avec, à l'horizon, la tour Jeanne-d'Arc. Carte montrant les destructions subies par Beaurevoir lors des combats de 1918.

Ancienne voie ferrée

De 1900 à 1950, Beaurevoir a possédé deux gares ; la principale, située dans le bas du village, aujourd'hui rue François-Molet et qui est de nos jours transformée en habitation; la seconde était une simple halte située le long de la chaussée Brunehaut et qui desservait le hameau de Ponchaux comme on peut le constater sur la photo de l'horaire des trains. De cette halte, il ne subsiste aucune trace aujourd'hui. Elle faisait de la ligne de chemin de fer de Guise au Catelet, ligne à voie métrique réalisée sous le régime des « voies ferrées d'intérêt local » reliant Le Catelet-Gouy à Bohain puis Guise. Elle servait pour le transport du courrier, des marchandises, des betteraves vers la sucrerie de Bohain et surtout des habitants et des ouvriers qui se rendaient soit à Bohain , pour travailler dans les usines textiles, soit au Catelet pour rejoindre Saint-Quentin ou Cambrai par la ligne du Cambrésis.

Après 1945, le trafic décline, du fait de l’essor du transport des marchandises par camion et des voyageurs par autobus. Le Département de l’Aisne, propriétaire de la ligne, décide de son déclassement le 1er janvier 1951.

La gare vers 1910

(photocopie d'une carte postale).La gare vers 1910

(photocopie d'une carte postale).L'ancienne gare transformée en habitation. Horaire des trains en 1946. Carte de la ligne Le Catelet – Bohain (les gares sont en rouge).

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

La commune se trouve dans l'arrondissement de Saint-Quentin du département de l'Aisne. Pour l'élection des députés, elle fait partie depuis 1958 de la deuxième circonscription de l'Aisne.

Elle faisait partie depuis 1793 du canton du Catelet[27]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, elle est désormais rattachée au canton de Bohain-en-Vermandois.

Intercommunalité

La commune est membre de la communauté de communes du Pays du Vermandois, créée fin 1993.

Liste des maires

Politique environnementale

Sept éoliennes sont en construction a l'été 2017 sur le secteur du hameau Ponchaux. Trois supplémentaires sont alors envisagées dans la commune, avec un avis favorable de la municipalité[32].

Un référendum local relatif à l'interdiction de tout projet éolien sur le territoire de la commune a été proposé par le Maire au conseil municipal en juillet 2020 et devait se tenir en octobre 2020[33]. L'épidémie à coronavirus et le deuxième confinement national ont conduit à un report sine die la tenue de ce référendum qui pourrait avoir lieu début 2022 ou fin 2022.

Le conseil municipal a voté en septembre 2021 un projet photovoltaïque de 250 kWc soit 1345m² de panneaux photovoltaïques sur quatre bâtiments de la commune : la salle polyvalente, l'école primaire, l'école maternelle et la salle des associations. 260'000 kWh d'électricité seront produits annuellement[34],[35]. Les travaux devraient débuter début 2022.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[36]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[37].

En 2019, la commune comptait 1 406 habitants[Note 8], en diminution de 4,29 % par rapport à 2013 (Aisne : −1,61 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'église Sainte-Jeanne-d'Arc de Beaurevoir, construite sur l'emplacement de la chapelle du château.

- Le château de Beaurevoir où Jeanne d'Arc fut retenue prisonnière. La tour de guet, dite « Tour Jeanne d'Arc », est classée aux monuments historiques depuis 1920.

- Les souterrains du château de Jean de Luxembourg.

- Le monument aux morts.

- Deux cimetières militaires de la Commonwealth War Graves Commission

- Église Sainte-Jeanne-d'Arc.

- La tour de guet, vestige du château.

- Le monument aux morts.

- Beaurevoir Communal Cemetery British Extension.

- Beaurevoir British Cemetery.

Personnalités liées à la commune

- Josquin des Prés, compositeur de musique,

- Jeanne d'Arc

- Gabriel Hanotaux

Héraldique

|

Blason | D’or à trois maillets de sinople[39].

|

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage publié en décembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station Météo-France Epehy_sapc - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Beaurevoir et Épehy », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Epehy_sapc - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Beaurevoir et Fontaine-lès-Clercs », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Saint-Quentin - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Quentin - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Quentin - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le )

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le )

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le )

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le )

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Dictionnaire topographique de la France. , Dictionnaire topographique du département de l'Aisne : comprenant les noms de lieu anciens et modernes / réd. sous les auspices de la Société académique de Laon, par M. Auguste Matton ; publ. par ordre du ministre de l'Instruction publique ; et sous la dir. du Comité des travaux historiques », sur Gallica, (consulté le ).

- A son procès, Jeanne d'Arc reconnu, quand les juges l'interrogèrent à ce propos : Si j'eusse dû le faire (quitter sa tenue de guerre), je l'aurais fait à la requête des dames de Beaurevoir, plus qu'à celle de toute autre dame qui fût en France, excepté ma reine.

- L'acte d'accusation, dans son article VII, précise : Tu as dit que tu avais volontairement et de ton plein gré, sauté de la tour de Beaurevoir, aimant mieux mourir que d'être remise aux mains des Anglais et que de vivre après la destruction de Compiègne, et que, malgré la défense que t'en avaient faite sainte Catherine et sainte Marguerite, tu n'avais pu t'empêcher de te précipiter.

- « Dictionnaire topographique de la France. , Dictionnaire topographique du département de l'Aisne : comprenant les noms de lieu anciens et modernes / réd. sous les auspices de la Société académique de Laon, par M. Auguste Matton ; publ. par ordre du ministre de l'Instruction publique ; et sous la dir. du Comité des travaux historiques », sur Gallica, (consulté le ).

- « Cartographie 1914-1918 - Carte des positions au 28 aout 1914 », sur www.carto1418.fr (consulté le ).

- http://memorialdormans.free.fr/CommunesCroixDeGuerre14-18.pdf.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- « Les maires de Beaurevoir », sur http://www.francegenweb.org (consulté le ).

- Préfecture de l'Aisne consulté le 7 juillet 2008

- « Liste des maires de l'Aisne » [xls], Préfecture de l'Aisne, (consulté le )

- « Christian Wabont s'empare de la mairie de Beaurevoir », sur aisnenouvelle.fr, L'Aisne nouvelle, (consulté le ).

- « Le parc éolien pourrait encore s'agrandir à Beaurevoir : Et de dix ? La société qui s’apprête à monter sept éoliennes sur la commune demande à en ajouter trois autres », L'Aisne nouvelle, (lire en ligne).

- « Un référendum pour connaître l’avis de tous concernant l’implantation des éoliennes à Beaurevoir », sur L'Aisne nouvelle, (consulté le )

- « Un projet photovoltaïque avec plus de 800 m² de panneaux voté par le conseil de Beaurevoir », sur L'Aisne nouvelle, (consulté le )

- « L’école maternelle de Beaurevoir va avoir des panneaux photovoltaïques », sur L'Aisne nouvelle, (consulté le )

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « 02057 Beaurevoir (Aisne) », sur armorialdefrance.fr (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

- Liste des communes de l'Aisne

Liens externes

- Portail de l’Aisne

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Beaurevoir

Beaurevoir ist eine französische Gemeinde mit 1406 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Aisne in der Region Picardie. Sie gehört zum Arrondissement Saint-Quentin, zum Kanton Bohain-en-Vermandois und zum Kommunalverband Pays du Vermandois.[en] Beaurevoir

Beaurevoir is a commune in the department of Aisne in Hauts-de-France in northern France.- [fr] Beaurevoir

[ru] Боревуар

Боревуа́р (фр. Beaurevoir) — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Боэн-ан-Вермандуа. Округ коммуны — Сен-Кантен.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии