world.wikisort.org - France

Attigny est une commune française située dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

Pour les articles homonymes, voir Attigny.

| Attigny | |

Place Charlemagne. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Ardennes |

| Arrondissement | Vouziers |

| Intercommunalité | Communauté de communes des crêtes préardennaises |

| Maire Mandat |

Chantal Henriet 2020-2026 |

| Code postal | 08130 |

| Code commune | 08025 |

| Démographie | |

| Gentilé | Attignatiens |

| Population municipale |

1 119 hab. (2019 |

| Densité | 98 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 28′ 42″ nord, 4° 34′ 42″ est |

| Altitude | Min. 77 m Max. 133 m |

| Superficie | 11,46 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Attigny (bureau centralisateur) |

| Législatives | Troisième circonscription |

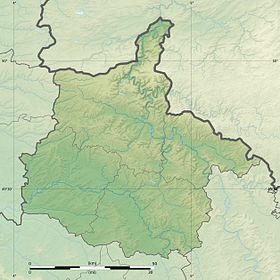

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | https://www.attigny.fr/ |

| modifier |

|

Ce bourg a eu une certaine importance au Haut Moyen Âge, comme lieu de conciles et de résidence de rois (ou empereurs) carolingiens.

Géographie

Localisation

La commune est située entre Rethel et Vouziers, dans une région naturelle appelée le Vallage[1]. Paul Verlaine a ainsi adressé à Ernest Raynaud, autre poète ardennais qui fut également commissaire de police à Paris, et qui a passé une partie de son enfance dans cette région, les vers suivants :

Nous sommes tous les deux des moitiés d'Ardennais

Moi plus foncé que vous, dirais-je plus sauvage ?

Procédant des forêts quand vous de ce Vallage

Doux et frisqué qu'aussi bien que vous je connais

|

Charbogne | Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux | Rilly-sur-Aisne |  |

| Givry | N | Chuffilly-Roche | ||

| O Attigny E | ||||

| S | ||||

| Vaux-Champagne | Sainte-Vaubourg |

Hydrographie

La commune est traversée notamment par l'Aisne, par le canal des Ardennes, et par quelques ruisseaux alimentant l'Aisne dont le ruisseau de Saint-Lambert.

Urbanisme

Typologie

Attigny est une commune rurale[Note 1],[2]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[3],[4]. La commune est en outre hors attraction des villes[5],[6].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (87,1 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (84,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (74,6 %), prairies (12,5 %), zones urbanisées (10,3 %), forêts (2,7 %)[7].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[8].

Habitat et logement

En 2019, le nombre total de logements dans la commune était de 607, alors qu'il était de 608 en 2014 et de 578 en 2009[I 1].

Parmi ces logements, 84,9 % étaient des résidences principales, 2,1 % des résidences secondaires et 13 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 85,2 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 13 % des appartements[I 2].

Le tableau ci-dessous présente la typologie des logements à Attigny en 2019 en comparaison avec celle des Ardennes et de la France entière. Une caractéristique marquante du parc de logements est ainsi une proportion de résidences secondaires et logements occasionnels (2,1 %) inférieure à celle du département (3,5 %) mais supérieure à celle de la France entière (9,7 %). Concernant le statut d'occupation de ces logements, 62,7 % des habitants de la commune sont propriétaires de leur logement (63,4 % en 2014), contre 60,5 % pour les Ardennes et 57,5 pour la France entière[I 3].

| Typologie | Attigny[I 1] | Ardennes[I 4] | France entière[I 5] |

|---|---|---|---|

| Résidences principales (en %) | 84,9 | 84,8 | 82,1 |

| Résidences secondaires et logements occasionnels (en %) | 2,1 | 3,5 | 9,7 |

| Logements vacants (en %) | 13 | 11,7 | 8,2 |

Toponymie

Le nom de cette localité est d'origine gallo-romaine et correspond au nom d'une personne, Attinius, ce qui a donné Attiniacum, pour Ernest Nègre comme pour Octave Guelliot[9],[10]. On retrouve le nom de Attiniacum ou Attiniacus dans les actes, relativement nombreux, de la fin de la période mérovingienne et dans la période carolingienne[10].

La forme française connaît ensuite quelques variantes : Attigni, du XIe au XIVe siècle, Atigni en 1324, Atigny en 1428, Ateingny en 1253, Actigny en 1450, mais aussi Attegni-sur-Esne dans les chroniques de Jean Froissart[10].

Histoire

Moyen Âge

Au haut Moyen Âge, Attigny a une certaine importance. Chilpéric II, un des derniers rois mérovingiens, y meurt en 721. Le bourg devient par la suite le lieu d'une résidence royale, puis impériale, carolingienne. Pépin le Bref y préside, comme maire du palais, une cour plénière en août 750, y revient en 751 puis y réside à plusieurs reprises après son couronnement. Son fils, Carloman Ier y réside également à quelques reprises et y signe plusieurs actes en mars 769. La présence de Charlemagne y est citée à cinq reprises, essentiellement lors de fêtes de Noël ou de Pâques[10].

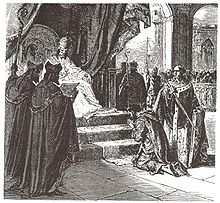

Cela confère une importance au bourg qui est également choisi comme lieu de plusieurs conciles. Le premier concile d'Attigny est en 765. Il est convoqué par Pépin le Bref : une assemblée générale de la nation franque est en effet prolongée d'un concile synodal. D'autres conciles suivent, en 822, 834 et 870[10]. Dans celui de 822, l'empereur d'Occident Louis le Débonnaire y fait pénitence publique, un acte dit pénitence d’Attigny[10].

Charles II le Chauve est le souverain qui effectue le plus de séjours à Attigny, en mai 841, en juillet 843, en avril et juin 854, en juin 855, en juin 859, en avril, juin et décembre 860, en avril 864, et pendant le carême 865 puis, à nouveau, en juillet et août de la même année[10].

Le duc saxon Wittekind, ennemi principal de Charlemagne pendant ses guerres contre les Saxons (772-805), y reçoit le baptême en 786 par Charlemagne.

En 880, la bataille d'Attigny oppose une coalition carolingienne à une armée de Boson, roi auto-proclamé de Provence.

Charles le Simple en 916 fait transporter à Attigny des reliques de sainte Walburge et y fonde une chapelle desservie par douze chanoines[11] et son intention est que cette chapelle soit soumise à l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne[12].

Les Carolingiens abandonnent la résidence avant 931, et le palais disparaît après le Xe siècle. Attigny était aussi un domaine royal et le resta lorsqu'il cesse d'être une résidence royale des Carolingiens. Il englobe au début du Xe siècle au moins trois mille cinq cents hectares. Les donations de terre faites à l'Église restent limitées. Le domaine passe ainsi à peu près intact dans le maigre domaine royal capétien et constitue la dot de la fille de Philippe Ier, Constance de France, lors de son mariage avec le comte de Champagne, Hugues Ier, vers 1093. Il est démembré par ce prince, en particulier au profit de l'église de Reims, et est à l'origine des seigneuries ecclésiastiques d'Attigny et de Sainte-Vaubourg[13].

De ces séjours royaux et impériaux subsistent essentiellement des monnaies frappées à Attigny[10].

Une maladrerie est citée au XIVe siècle, au lieu-dit les Maziaux, au nord du bourg[10].

Temps modernes

Des tanneries ont existé à Attigny au XVIIIe siècle[14].

Époque contemporaine

Une filature de laine est citée à Attigny au XIXe siècle[15].

Attigny a été le siège d'une sucrerie située à proximité du canal des Ardennes, et desservie également par voie ferrée. Elle a été créée en 1864 par Eugène Frère, ingénieur de l'École centrale des arts et manufacture, qui fonde la Société Frère et Cie. À sa mort en 1877, cette sucrerie est dirigée par Ferdinand Lepointe, qui développe et modernise l'activité. À la fin de la Première Guerre mondiale, cette sucrerie est vidée de ses matériels et endommagée. L'activité reprend en 1923. Une distillerie lui est associée en 1934 pour la production d'éthanol par fermentation alcoolique. L'établissement est à nouveau endommagé au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1940. L'activité redémarre à nouveau ensuite, avec une mécanisation accrue. La cheminée, datant du XIXe siècle, est abattue en 1962. La société Say, la société détenue par les héritiers de Louis Say, devient actionnaire majoritaire en 1966. Puis la sucrerie devient un site Béghin-Say en 1970. Les bureaux datent de cette époque. L'activité de sucrerie s'arrête en 1996, avec un plan social qui se traduit par une réaction vive des salariés concernés, avec ponctuellement la séquestration de quelques cadres de l'entreprise. Les locaux sont occupés depuis 1998 par la société Guerletub, spécialiste des échafaudages[16],[17].

L'hôtel de ville est bâti en partie grâce à un don de Jules-Rémy Baudon qui meurt à Attigny le .

Au nord du bourg, de l'autre côté de l'Aisne, un quartier s'appelle le Faubourg du Moulin. Un moulin a existé sur le ruisseau de Saint-Lambert, utilisé pour une minoterie. La minoterie appartenait aux Morel, une famille protestante, apparenté aux Demolon (famille de meuniers des Ardennes). Le moulin a été détruit le 20 octobre 1918[18].

Deux brasseries ont été également détruites durant la Première Guerre mondiale, et non reconstruites[19].

Une briqueterie a existé, créée par Léon Papy dans les années 1860, utilisant la qualité locale de l'argile. Elle était située le long du canal des Ardennes, à La Donchère. Elle est rasée lors de la Première Guerre mondiale, mais rouvre en 1922, sous l'égide de la société Dautel Frères et Fontaine. Les briques étaient estampillées D.F. et utilisées sur le marché local mais aussi pour les besoins de la région parisienne. La société devient Fontaine et Jeanlin en 1927 (les briques sont dès lors estampillées F.J.). La production journalière est de plus de 20 000 briques, et emploie une vingtaine de salariés dans l'entre-deux-guerres. Une cheminée de 40 mètres de haut domine l'installation. Endommagé au début de la Seconde Guerre mondiale, le site rouvre après le conflit. L'entreprise est rachetée en 1964 et devient la société Boizard et compagnie. Le site s'arrête définitivement vers 1969-1970[20].

En 1873 est mise en service la gare d'Atigny sur la ligne d'Amagne - Lucquy à Revigny, une ligne concédée à la compagnie des chemins de fer de l'Est, dont le service voyageur cesse en 1969.

En 1904 est créée la ligne Attigny - Bâalons des chemins de fer départementaux des Ardennes, une ligne de chemin de fer secondaire à voie étroite qui cesse son exploitation en 1933[21].

La ville est très endommagée par les deux guerres mondiales.

Du au , lors de la bataille de France, le 18e régiment d'infanterie de Pau combat vaillamment à Attigny. Pendant 25 jours consécutifs, il repousse victorieusement les attaques d’un ennemi supérieur en nombre et en moyens. Il quitte sa position sur ordre, ses flancs étant menacés par l'avance allemande.

Ville détruite en 1914 et 1940, Attigny est titulaire de deux Croix de guerre. Un monument au 18e régiment d'infanterie est inauguré le 20 septembre 1947 près du pont du canal. Une plaque célébrant la réconciliation franco-allemande y est ultérieurement apposée par les amicales du 18e R.I. et du 20e Infanterie Regiment de Ratisbonne. Ce régiment faisait partie des forces allemandes assaillantes à Attigny.

La commune a été le site d'une industrie-agroalimentaire, une laiterie-fromagerie. Cette installation industrielle dépend tout d'abord de la société Maggi. Ce groupe s'est développé dans le domaine laitier en se proposant notamment de répondre à la demande parisienne par la collecte et la distribution d’un produit contrôlé et sûr, avec une vingtaine de laiteries dans la partie septentrionale de la France et un acheminement par camions ou par wagons isothermes, avec des bidons de lait avant que les bouteilles de lait ne s'imposent. En 1947/1948, Maggi appartient au groupe Alimentana qui fusionne avec Nestlé sous le nom de Nestlé-Alimentana. L'établissement d'Attigny est rattachée à la Société des Produits d'Alimentation Diététiques (la SOPAD), filiale du groupe Nestlé. La laiterie Sopad/Nestlé, qui collecte le lait sur une large zone, fabrique du beurre pasteurisé et du lait en poudre, et à certaines périodes également du fromage. Un conflit social important la traverse entre mai et août 1967, à la suite du licenciement de vingt-huit salariés qui avaient fait grève. Elle ferme définitivement ses portes en 1977, au profit de la laiterie de Challerange appartenant au même groupe[22],[23],[24].

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

Rattachements administratifs

La commune se trouve dans l'arrondissement de Vouziers du département des Ardennes.

Elle était depuis 1793 le chef-lieu du canton d'Attigny[25]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, cette circonscription administrative territoriale a disparu, et le canton n'est plus qu'une circonscription électorale.

Rattachements électoraux

Pour les élections départementales, la commune est depuis 2014 le bureau centralisateur d'un nouveau canton d'Attigny

Pour l'élection des députés, elle fait partie de la troisième circonscription des Ardennes.

Intercommunalité

Attigny est membre de la communauté de communes des Crêtes Préardennaises, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé en 1995 et auquel la commune a transféré un certain nombre de ses compétences, dans les conditions déterminées par le code général des collectivités territoriales.

Tendances politiques et résultats

Lors du premier tour des élections municipales de 2014 dans les Ardennes, la liste DVD menée par le maire sortant Noël Bourgeois obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, avec 394 voix (73,50 %, 13 conseillers municipaux élus dont 3 communautaires), devançant très largement celle DVG menée par Georges De Kocker (142 voix, 26,49 %, 2 conseillers municipaux élusà.

Lors de ce scrutin, 30,43 % des électeurs se sont abstenus[26]

Lors du premier tour des élections municipales de 2020 dans les Ardennes, la liste DVD menée par Chantal Henriet obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, avec 243 voix (60,59 %, 12 conseillers municipaux élus dont 3 communautaires), devançant très largement celle menée par Emmanuel Payer (158 voix, 39,40 %, 3 conseillers municipaux élus dont communautaire).

Lors de ce scrutin marqué par la pandémie de Covid-19 en France, 48,17 % des électeurs se sont abstenus[27].

Liste des maires

Équipements et services publics

Enseignement

Une école publique maternelle et primaire existe, nommée école (ou pôle scolaire) André-Dhôtel. La commune compte également un collège, le collège Eva-Thomé.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[36]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[37].

En 2019, la commune comptait 1 119 habitants[Note 2], en diminution de 6,91 % par rapport à 2013 (Ardennes : −3,68 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Économie

Une zone d'activité accueille notamment une chaudronnerie, Ardennes Métal Concept[39].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Dôme de Charlemagne (construit en fait bien après la période carolingienne), classé monument historique en 1922[40]

- Église Notre-Dame d'Attigny, classée monument historique en 1910[41]

- Ancienne gare d'Attigny, actuel point d'accueil du Chemin de Fer Touristique du Sud des Ardennes

- Dôme de Charlemagne.

- Église Notre-Dame d'Attigny.

- Mairie d'Attigny.

- Ancienne gare d'Attigny.

- Autorail Picasso du CFTSA.

- Halte fluviale d'Attigny du canal des Ardennes.

- Monument pour le 18e R.I.

- Maison natale d'André Dhôtel.

Personnalités liées à la commune

- Chilpéric II, roi mérovingien mort à Attigny.

- Jules-Rémy Baudon (c.1839-1873), sculpteur.

- Nicolas Brizard (v.1520-1565), poète et enseignant, y est né.

- Jean-Baptiste Degaulle (1732-1810), ingénieur cartographe maritime, y est né.

- Alfred Lesure (1831-1885), docteur en médecine[42], médecin et maire d'Attigny, conseiller général du canton d'Attigny de 1874 à 1885[43], né et mort à Attigny.

- Charles Goutant (1847-1906), homme politique, président du conseil général des Ardennes, sénateur, a été conseiller général du canton d'Attigny de 1898 à 1904.

- Louis-Marie Doyen (né à Attigny le 2 juillet 1864, décédé à Meudon le 9 mai 1943), peintre, dont un des tableaux, L'achat des épouses en Assyrie, orne la salle des mariages de la mairie.

- Camille Renault (1866–1954), sculpteur, Satrape du Collège de 'Pataphysique, est mort à Attigny.

- André Dhôtel (1900-1991), écrivain, prix Fémina en 1955 pour Le Pays où l'on n'arrive jamais, est né à Attigny.

Héraldique

|

Blason | D’or à l’aigle bicéphale de sable, becquée, lampassée et membrée de gueules[44].

|

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Bibliographie

- Josiane Barbier, « Palais et fisc à l'époque carolingienne : Attigny », Bibliothèque de l'École des chartes, no 140, , p. 133-162 (lire en ligne).

- Octave Guelliot, Dictionnaire historique de l'arrondissement de Vouziers, t. I, Charleville-Mézières, Éditions Terres Ardennaises, , 94 p. (ISBN 978-2-905339-36-2, BNF 37066122), « Attigny », p. 61-69.

- Abbé Henri-Louis Hulot (ancien curé d'Attigny), Attigny : avec ses dépendances, son palais, ses conciles, et autres évèmemens qui ont contribué à son illustration et à sa décadence, Attigny : chez J.-V.-B. Hulot curé titulaire, 1826, 1 vol. in-8°, 341 p.

- M. Duvivier, Notice sur Attigny, chef-lieu de canton du département des Ardennes et sur son ancienne maison royale, dans Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France, Paris : Jules Renouard, 1834, vol.10, p. 249-286

- Bernd Remmler, Spurensuche, die Karolinger : die verschwundenen Paläste Karls des Großen, Berlin : ProBusiness, 2010, § : Attigny, p. 115-140

Articles connexes

- Liste des communes des Ardennes

Liens externes

- Site de la mairie

- « Dossier complet : Commune d'Attigny (08025) », Recensement général de la population de 2019, INSEE, (consulté le ).

- « Attigny », Ma commune, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, .

- « Attigny » sur Géoportail.

- Notices d'autorité :

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

Site de l'Insee

- « Chiffres clés - Logement en 2019 à Attigny » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2019 à Attigny - Section LOG T2 » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2019 à Attigny - Section LOG T7 » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2019 dans les Ardennes » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2019 dans la France entière » (consulté le ).

Autres sources

- Octave Guelliot, Géographie traditionnelle et populaire du département des Ardennes, Librairie Emile Nourry, , 410 p., p. 78-88

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Librairie Droz, (lire en ligne), p. 537

- Octave Guelliot, Dictionnaire historique de l'arrondissement de Vouziers, t. I, Éditions Terres Ardennaises, , 94 p. (ISBN 2-905339-36-5), « Attigny », p. 61-69

- Louis Archon, Histoire De La Chapelle Des Rois De France, , 337 p. (lire en ligne), p. 257.

- Histoire de Compiègne, Édition des Beffrois, 1988, p. 44.

- Barbier 1982

- Marie-France Barbe, Sylvie Laverdine et Françoise Parizel, Moulins des Ardennes par monts et par vaux, Éditions Terres Ardennaises, (ISBN 2-905339-90-X), « Les tanneries », p. 128

- Marie-France Barbe, Sylvie Laverdine et Françoise Parizel, Moulins des Ardennes par monts et par vaux, Éditions Terres Ardennaises, (ISBN 2-905339-90-X), « De grandes filatures disparues, Rethel », p. 194

- Maya Bennani, Bruno Decrock, François Griot et Julien Marasi, Patrimoine industriel des Ardennes, Langres, Éditions Dominique Guéniot, , 288 p. (ISBN 978-2-87825-458-7, lire en ligne), « Sucrerie Frère et Cie, puis Sucrerie d'Attigny-Vouziers, puis Beghin-Say », p. 38-39

- « Eridania-Béghin-Say : fin de la séquestration à propos du plan social », Le Monde, (lire en ligne)

- Marie-France Barbe, Sylvie Laverdine et Françoise Parizel, Moulins des Ardennes par monts et par vaux, Éditions Terres Ardennaises, (ISBN 2-905339-90-X), « Manre et Attigny », p. 97

- « La reconstruction des régions dévastées. Les Ardennes 1918-1922. Attigny », Le Monde illustré, , p. 136-137

- Maya Bennani, Bruno Decrock, François Griot et Julien Marasi, Patrimoine industriel des Ardennes, Langres, Éditions Dominique Guéniot, , 288 p. (ISBN 978-2-87825-458-7, lire en ligne), « Briqueterie Léon Papy, puis Dautel, puis Dautel frères et Fontaine, puis Fontaine et Jeanlin, puis Boizard et Compagnie », p. 40-41

- « Ardennes (08) », Liste des chemins de fer secondaires, https://www.facs-patrimoine-ferroviaire.fr (consulté le ).

- Nicolas Delbaere, « La trajectoire de la Société laitière Maggi dans la dynamique du transport du lait en France durant la première moitié du xxe siècle : du bidon à la gare laitière », Revue d’histoire des chemins de fer, no 41, (DOI 10.4000/rhcf.1199, lire en ligne)

- Maya Bennani, Bruno Decrock, François Griot et Julien Marasi, Patrimoine industriel des Ardennes, Langres, Éditions Dominique Guéniot, , 288 p. (ISBN 978-2-87825-458-7, lire en ligne), « Laiterie et fromagerie industrielles Maggi, puis Société des Produits d'Alimentation Diététiques », p. 39-40

- « Manifestation devant la laiterie d'Attigny », Le Monde,

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Résultats officiels pour la commune Attigny

- « Ardennes (08) - Attigny », Résultats des élections municipales et communautaires 2020, Ministère de l'intérieur (consulté le ).

- « Les maires de Attigny », sur http://www.francegenweb.org (consulté le ).

- Almanach-Annuaire historique, administratif et commercial de la Marne, de L'Aisne et des Ardennes, Matot-Braine, Reims, de 1875, p197.

- « Le Carnet », dans L'Ardennais, 30 octobre 2019, p.23.

- Annuaire des mairies des Ardennes 2006-2007, EIP / Les éditions Céline, , 139 p. (ISBN 978-2-35258-107-9, lire en ligne), p. 21.

- Réélu pour le mandat 2014-2020 : « Noël Bourgeois sera le maire de « tous les habitants » : Noël Bourgeois a remporté les élections à Attigny dès le premier tour face à Georges De Kocker avec un score de 73,50 %. », La Semaine des Ardennes, no 238, , p. 25 (ISSN 0753-3454)

- « Qui est Noël Bourgeois, réélu président du conseil départemental des Ardennes : Réunis ce jeudi 1er juillet au centre des congrès des Vieilles Forges, les conseillers départementaux ont élu Noël Bourgeois président du Département pour un deuxième mandat. En un peu plus de dix ans, il est passé de la mairie d’Attigny à l’hôtel du Département », L'Ardennais, (lire en ligne, consulté le ).

- « André Melin succède à Noël Bourgeois », L'Union, (lire en ligne, consulté le ).

- « A Attigny, Chantal Henriet, élue maire dans le consensus : C’est sans surprise que mardi soir, Chantal Henriet a été élue maire par 14 voix sur 15 », L'Ardennais, (lire en ligne, consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « La zone d’activités d’Attigny entre espoirs et illusions », L'Ardennais, (lire en ligne)

- Notice no PA00078335, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Notice no PA00078334, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Alfred Lesure, Expériences relatives à l'action des courants électriques sur les nerfs, thèse, Paris, Rignoux, 1857

- Sa nécrologie dans le site La vie remoise

- Banque du Blason

- Liste des communes françaises qui se sont vu décerner la Croix de Guerre 1914-1918

- Liste des communes françaises qui se sont vu décerner la Croix de Guerre 1939-1945

- Portail des Ardennes

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Attigny (Ardennes)

Attigny ist eine französische Gemeinde mit 1119 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Ardennes in der Region Grand Est; sie gehört zum Arrondissement Vouziers und zum Kanton Attigny.[en] Attigny, Ardennes

Attigny (French pronunciation: [atiɲi] (listen)) is a commune in the Ardennes department in the Grand Est region of north-eastern France.- [fr] Attigny (Ardennes)

[ru] Аттиньи (Арденны)

Аттиньи (фр. Attigny) — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, в департаменте Арденны.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии