world.wikisort.org - France

Vennezey (prononcé /vɛ.n(ə).zɛ/) est une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle en région Grand Est et dans la région historique de Lorraine. D'une superficie de 343 hectares, la commune fait partie de la CC3M dans le canton de Lunéville-2. En 2014, elle comptait 55 habitants. C'est une des plus petites communes du département et c'est la dix-septième moins peuplée[1].

| Vennezey | |

L'Église de la Nativité-de-la-Vierge. | |

Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Meurthe-et-Moselle |

| Arrondissement | Lunéville |

| Intercommunalité | Communauté de communes Meurthe, Mortagne, Moselle |

| Maire Mandat |

Nicolas Balland 2022-2026 |

| Code postal | 54830 |

| Code commune | 54561 |

| Démographie | |

| Population municipale |

47 hab. (2019 |

| Densité | 14 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 26′ 40″ nord, 6° 28′ 09″ est |

| Altitude | Min. 267 m Max. 303 m |

| Superficie | 3,43 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Lunéville-2 |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Le maire de ce village est Nicolas Balland, élu en mai 2022 à la suite du décès brutal de la maire Dominique Wederhake en février de la même année

Géographie

Localisation

Vennezey est situé à 33 kilomètres de Nancy, 16 kilomètres de Lunéville et 6,5 kilomètres de Gerbéviller[Note 1].

Communes limitrophes de Vennezey

|

Remenoville |  | ||

| Rozelieures | N | Giriviller | ||

| O Vennezey E | ||||

| S | ||||

| Saint-Boingt | Essey-la-Côte |

Hydrographie

Vennezey se situe dans la région hydrographique rhénane, le secteur hydrographique de la Moselle et le sous-secteur de l'Euron[2]. À l'Est puis au Nord, le territoire est délimité par le ruisseau du Palebœuf[3]. Ce ruisseau draine l'ensemble du territoire communal en recevant plusieurs petits cours d'eau. Il se jette dans l'Euron sur le territoire proche de Rozelieures. Il peut être traversé par un pont à l'entrée Nord du village.

Géologie et relief

Vennezey a une altitude moyenne de 285 m avec une altitude maximale de 303 m et une altitude minimale de 267 m. La mairie est à 280 m d'altitude[4].

La commune est située sur un terrain argileux[5] et sur une couche sédimentaire datant de l'Oligocène[6].

Une curiosité géologique peut être observée depuis le village et les environs. Il s'agit d'un ancien volcan, situé sur le territoire de la commune d'Essey-la-Côte, culminant à 415 m (100 m de dénivelé par rapport au village d'Essey-la-Côte). Du sommet de celui-ci, on peut apercevoir par temps clair trente-cinq villages[réf. nécessaire]. Il s'est formé il y a quelque 27 millions d'années environ (Oligocène supérieur), lors de l'activité tertiaire du fossé rhénan[7].

Dans les champs, on peut trouver des pierres noires, du basalte, qui ont jailli du volcan. Cette roche a été étudiée en 1976 et datée pour servir de standard géochimique (dit « basalte BR », classé parmi les Néphélinites à mélilite) au Centre de recherches pétrographiques et géochimiques (CRPG) de Nancy[8]. Ce standard est un étalon utilisé lors du contrôle et du calcul des analyses chimiques.

La composition de la roche magmatique la rapproche de roches de celles trouvées sur les pentes du Nyiragongo en République démocratique du Congo, sur la presqu'île du Cap-Vert à Dakar au Sénégal ou encore dans certaines zones de l'archipel d'Hawaï[7].

Voies de communication et transports

Vennezey compte trois rues dont la plus grande est la rue des Deux Fontaines. Elle comporte la majeure partie des logements du village. La rue de la Prairie est la deuxième plus longue. Enfin la rue de l'Église, qui comporte la mairie et l'église, fait la jonction entre les deux[9].

On peut aussi noter la présence d'un chemin communal autrefois appelé Chemin de derrière la ville[10]. Sur la carte des Naudin, le chemin venant d'Essey-la-Côte passe effectivement derrière le village, en parallèle de l'actuelle rue des 3 fontaines qui est représentée comme une bifurcation de ce chemin.

Le territoire est traversé par deux routes départementales, la D22 d'Est en Ouest et la D144. Elle est reliée à la commune voisine de Saint-Boingt par une route communale. La gare la plus proche est celle de Bayon[9].

Urbanisme

Typologie

Vennezey est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2],[11],[12],[13]. La commune est en outre hors attraction des villes[14],[15].

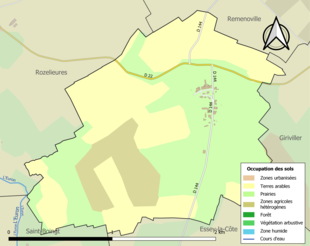

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (100 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (99,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (46,3 %), terres arables (42,6 %), zones agricoles hétérogènes (11,1 %)[16].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[17].

Toponymie

Selon Ernest Nègre dans sa toponymie générale de France, Le nom de la commune se serait formé sur la combinaison d'un nom de personne de l'ancien gaulois et du suffixe latin acum[18], devenu -ey, qui désigne une propriété rurale[19]. Ce nom évolue au cours des siècles. Dans un même cartulaire de 1302 écrit en latin, on lit «Vernezeyo» dans le titre puis «Vernazies» et «Vernezei» dans le texte[20]. Dans d'autres documents, on retrouve Venerzey en 1291 ; Venexeyum et Veneχeyo (on remarque la lettre [chi]) en 1394[21] ; Venaseyum en 1402 ; Wenezey en 1533 ; Wennezy et Wennezelle en 1538 ; Ventzey en 1550 et Venazy au XVIe siècle, Venazay, Venezelle, Vintzey, vestigneyum[22]. Dans la monographie de la commune de 1889, il est aussi fait état d'orthographes plus anciennes de ce nom telles que Venezey et Ve'nezey[5] et sur la carte des Naudin, on lit Veneze.

Dans la seconde moitié du XXe siècle, on entendait parfois prononcer Vane'zé.

Il a existé à la veille de la Révolution un patronyme De Vennezey que l'on rencontrait à Paris[23]. Rien ne prouve cependant qu'il y ait un lien avec la commune éponyme.

Histoire

Période pré romaine

Dans la revue l'annuaire général des Vosges parue en 1898, un article mentionne une voie antique partant de Vennezey, passant entre Magnières et Saint-Pierremont, traversant Domptail et aboutissant à Deneuvre[24]. Dans un numéro de la revue Gallia paru en 1986 et à propos de fouilles archéologiques réalisées à Seranville, on mentionne une voie antique allant de Clayeures à Baccarat[25]. Il semble qu'il s'agisse de la même route.

Moyen Âge

Le 5 août 1291, l'abbaye de Moyenmoutier acquiert contre 4 livres du toulois des biens situés à Essey-la-Côte, à Rozelieures et à Vennezey[26].

Ancien régime

Dans un « recueil des bénéfices du Duché de Lorraine » rédigé à la fin du XVIe siècle, il est mentionné une commanderie à Vennezey, mais celle-ci n'est citée dans aucun titre plus ancien. Dans ce recueil, il est question d'une maison seigneuriale et d'une chapelle Sainte-Catherine située près du village et dépendant de la commanderie de Saint-Jean du Vieil-Aîstre. La chapelle fut brûlée « par les gens de guerre » en 1635[27]. Selon Charles Pfister, Le commandeur du Vieil-Aîstre est le seul seigneur foncier, moyen et bas justicier. Il nomme le maire, les officiers de justice et le curé[28].

En 1581 Denis Guerard de Vennezey est brûlé pour sorcellerie[29].

En 1600 un chapitre est créé avec le but de former des prêtres. Cette institution serait à l'origine de l'imposante bâtisse du milieu du village, près de l'église[5]. Henri Lepage cite le chapitre de Sainte-Catherine à Vennezey[30] mais sans plus de précisions.

Le , le duc Henri II et le comte de Tornielle seigneur de Gerbéviller, concluent un échange par lequel le duc cède la haute justice de Vennezey, finage et dépendances ainsi que le droit de créer un maire. À partir de cette date, Vennezey passe dans la seigneurie de Gerbéviller, élevée en marquisat en 1621. Le commandeur du vieil Aîstre qui revendique aussi le droit de créer des officiers de justice intente un procès dont l’issue lui est défavorable en 1621.

Le 22 avril 1615, une transaction a lieu entre l'abbé de Chaumouzey d'une part, et les curés d'Essey-la-Côte, Saint-Boingt et Vennezey d'autre part au nom de l'abbaye de Belchamp. C'est à propos de la dîme sur une contrée sise à Essey-la-Côte[31].

Dans une déclaration d' portant règlement pour les cinq haut-conduits de Lorraine et du Barrois, Vennezey est mentionné comme faisant partie de la prévôté de Charmes et du haut-conduit de Salins-l'Étape[32]. concernant cette prévôté, plusieurs historiens la mentionnent comme une erreur. Cela semble confirmé par le point suivant.

En 1710, Vennezey dépend de la prévôté de Rosières et du bailliage de Nancy.

En 1751, le village est rattaché au bailliage de Lunéville. Il s'y applique le droit coutumier de Lorraine[29].

La même année 1751, le sieur Galland est nommé vicaire de la paroisse de Clayeures. L'acte paroissial de nomination est signé H. Gouhier, curé de Vennezey[33].

En 1738 Vennezey possède 250 jours (~50 hectares) de bois sur le ban d'Essey-la-Côte, indivis avec la Seigneurie de la rue Saint-Léopold de cette dernière commune[29].

Entre 1767 et 1778, les impôts de Vennezey dus au marquisat de Gerbéviller étaient affermés pour 40 livres, sans compter les fermages agricoles[34].

Révolution française et Premier Empire

Quatre curés ayant des attaches à Vennezey et deux personnes laïques sont portés sur la liste des émigrés du district de Lunéville pour l'année 1792[35],[36].

En 1791 Humbert-François Navier est nommé curé constitutionnel de la paroisse. Il abdique de ses fonctions en l'an II (1793)[37].

Le , Nicolas Gouyer 70 ans, ancien curé de la paroisse natif de Franconville dit « le fin prêtre », décède aux carmélites où il était incarcéré pour avoir refusé de prêter serment à la constitution[38].

Jusqu'à la révolution, la paroisse de Vennezey a Essey-la-Côte pour annexe.

En 1802, Essey devient le siège de la paroisse et Vennezey son annexe.

Époque contemporaine

En 1822, la forêt située sur le territoire d'Essey-la-Côte, jusque là bien commun des deux villages, est séparée en deux. Vennezey se voit attribués environ 50 hectares dans l’extrémité Ouest de ce massif.

Le Bulletin des lois de la République de 1876 mentionne un décret du autorisant l'exercice du culte dans l'église de Vennezey qui prendra la désignation de chapelle de secours[39].

En 1879 et 1880, éclate un conflit entre le conseil municipal de Vennezey et la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Tous s'entendent pour dire que des travaux sont nécessaires à l'école pour un montant d'environ 500 francs mais les édiles exigent une plus grande participation de l'État et surtout, refusent d'augmenter les impôts locaux, même temporairement envers les contribuables les plus favorisés. Confrontée à ce qu'elle juge être de la «mauvaise foi», l'autorité préfectorale décrète l'application de l'article 14 de la loi du 1er juin 1878 qui rend cette dépense obligatoire pour la commune[40].

En 1888 le territoire compte 4 ha 19 de vignes produisant en moyenne annuelle 105 hectolitres, ce qui correspond à environ la moitié de la consommation du village. Ce vin est à l'époque jugé de bonne qualité et agréable au goût[5].

L'almanach-annuaire du Lunévillois pour l'année 1890 relève la présence d'un boulanger à Vennezey[41]. L'annuaire général de l'épicerie de 1896 note un épicier à Vennezey[42].

En 1922, il y a 68 habitants dans 25 maisons. On note que la secrétaire de mairie est institutrice et que le village compte 2 courtiers en bestiaux ainsi qu'un aubergiste et un garde-champêtre[43].

Le Journal officiel du publie une liste de noms de personnes nommées officiers de l'instruction publique dans laquelle figure Nicolas-Elie Jacquot, alors maire de Vennezey. Il est récompensé pour « services rendus à l'enseignement »[44].

Première Guerre mondiale

Le site mémoire des hommes recense 97 fiches de soldats français tués sur le territoire de la commune pendant la bataille de Rozelieures, en 1914.

En août 1916 sont publiés de nouveaux devis pour la reconstruction. Les travaux prévus à Vennezey sont estimés à 3 000 francs[45].

Édité en 1919, La « liste des personnes désignées par les puissances alliées» cite les noms de plusieurs officiers supérieurs allemands « impliqués dans les crimes de Vennezey, Reménoville, Seranville, Giriviller, Vallois, Flin et Fraimbois commis les 24 et ». Selon ce document officiel, les personnes incriminées « ont toléré et même ordonné les pillages systématiques des villages ainsi que des atrocités et des forfaits ».

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[49]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[50].

En 2019, la commune comptait 47 habitants[Note 3], en diminution de 17,54 % par rapport à 2013 (Meurthe-et-Moselle : +0,38 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Enseignement

La commune dépend des établissements de Magnières et de Remenoville pour l'école primaire, du collège de Gerbéviller et des lycées lunévillois pour le secondaire.

Santé

Le centre hospitalier le plus proche se situe à 21 km à Lunéville[53].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Un chapitre, a été construit en l'an 1600 pour former les prêtres des environs. Ce bâtiment constitue la base d'une grosse maison du village à côté de l'église[5].

L'église date de la même époque mais a été reconstruite à neuf vers 1855. Elle a été bâtie dans un style simpliste, entièrement en pierre avec une couverture en tuiles mécaniques, et dans des dimensions modestes (22 mètres de long pour 7 mètres de large). Elle possède 6 fenêtres de forme ovale et une porte en chêne à double battant, le deuxième battant n'étant ouvert que pour les cérémonies funèbres.

Durant la seconde moitié du XIXe siècle, ses cloches étaient réputées pour avoir le meilleur son des environs[54].

Personnalités liées à la commune

Nicolas Gouyer né à Franconville, ordonné prêtre en 1752, D'abord vicaire-desservant à Franconville, puis vicaire-commensal chez son oncle à Vennezey puis vicaire-commensal à Fraimbois et nommé curé de Vennezey en . L'abbé Gouyer dit « le fin prêtre » refusa le serment à la constitution. Il fut incarcéré aux Tiercelins puis aux Carmélites où il mourut le 19 thermidor an II ()[55].

Héraldique

|

Blason | Blasonnement : écartelé d’argent à la croix de Malte de gueules et de gueules semé de croix pommetées au pied fiché d’argent à deux bars adossés de même. On remarque que le blason est composé des symboles des deux anciennes seigneuries du village. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

- Liste des communes de Meurthe-et-Moselle

Liens externes

- « Vennezey », Monographies communales de Meurthe-et-Moselle réalisées pour l'exposition universelle de 1889 et conservées par les Bibliothèques de Nancy, sur https://galeries.limedia.fr

- Vennezey sur le site de l'Insee

Notes et références

Notes

- Les distances sont ici indiquées à vol d'oiseau

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- https://m.annuaire-mairie.fr/32-departement-meurthe-et-moselle.html

- http://id.eaufrance.fr/ZoneHydro/A500

- http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/Commune/54561

- http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/54561_Vennezey.html

- « monographie de Vennezey écrite pour l'exposition universelle de 1889 », sur galeries.limedia.fr, (consulté le ).

- « Géoportail », sur gouv.fr (consulté le ).

- Philippe Martin, « Lave d'Essey-la-Côte », sur www4.ac-nancy-metz.fr, Académie de Nancy-Metz (consulté le ), p. 1-4.

- D. Velde et J. Thiébaut, « "article" », Bulletin de la Société Française de Minéralogie et de Cristallographie, vol. 96, , p. 6.

- http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/plan_54561_Vennezey.html

- « Vennezey », sur galeries.limedia.fr (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de France, volume 1er, Genève, Libraire Droz S.A., , 702 p. (ISBN 978-2-600-02883-7, lire en ligne), page 211.

- Société archéologique et historique de l'Orléanais, Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais, nouvelle série, no 48, 1978 (lire en ligne)

- (la) Littera patronatus de Vernezeyo, Paris, Alphonse Picard, , 337 p. (lire en ligne), p. 316.

- Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, Nancy, Imprimerie A. Lepage, 495 p. (lire en ligne), p. 293.

- Henri Lepage, Dictionnaire topographique du département de la Meurthe, Paris, Imprimerie impériale, 1862

- Guy (1787-1874) Auteur du texte Delavau et François (1778-1863) Auteur du texte Franchet d'Esperey, Le livre noir de Messieurs Delavau et Franchet, ou Répertoire alphabétique de la police politique sous le ministère déplorable. Tome 4 / ; ouvrage imprimé d'après les registres de l'administration ; précédé d'une introduction, par M. Année. Tome premier [quatrième]., Paris, (lire en ligne), p. 275.

- Charles Arnould, « De Petromantalum à Montjoie (Petromantalum, Mantula, Monjoie, etc...) (Suite et fin) », Revue internationale d'onomastique, vol. 23, no 2, , p. 81–102 (DOI 10.3406/rio.1971.2060, lire en ligne, consulté le ).

- Jean-Luc Massy, « Lorraine », Gallia, vol. 44, no 2, , p. 287–307 (lire en ligne, consulté le ).

- Société philomatique vosgienne Auteur du texte, « Bulletin de la Société philomatique vosgienne », sur Gallica, (consulté le ), p. 62.

- https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33683g/f383.image.r=vennezey.langFR Mémoire de la société d'archéologie de Lorraine

- Charles Pfister, Histoire de Nancy tome 1, Nancy, Berger-Levrault, , 750 p. (lire en ligne), p. 96.

- Henri Lepage, Les communes de la Meurthe (lire en ligne), p. 646.

- Henri (1814-1887) Auteur du texte Lepage, Dictionnaire géographique de la Meurthe, rédigé d'après les instructions du comité des travaux historiques et des sociétés savantes... Par Henri Lepage,... Avec une carte du département au Xe siècle, (lire en ligne), p. 237.

- Henri (1814-1887) Auteur du texte Lepage, Archives communales et hospitalières de la Meurthe, par Henri Lepage,..., (lire en ligne), p. 223.

- Recueil des édits ordonnances, déclarations, tarifs, traités règlemens et arrêts, Nancy, Veuve et héritiers Leseure, imprimeur du roi, , 216 p. (lire en ligne), p. 85.

- André Sylvestre, Si Clayeures m'était conté, Moissac, Imprimerie Mothes, , 203 p., p. 14

- Albert DENIS, Le Pays lorrain, Nancy, Muller relieur, , 734 p. (lire en ligne), p. 124.

- Comité des travaux historiques et scientifiques (France) Commission d'histoire économique et sociale de la Révolution franc̜aise Auteur du texte et Comité des travaux historiques et scientifiques (France) Auteur du texte, « Bulletin d'histoire économique et sociale de la Révolution française », sur Gallica, (consulté le ), p. 119 ; 129-131

- C. (Abbé) Auteur du texte Olivier, Chatel-sur-Moselle pendant la révolution , par l'abbé C. Olivier,..., (lire en ligne), p. 330

- Mémoire de la société archéologique de l'arrondissement d'Avesnes, Avesnes-sur-Helpe, édition de l'observateur, (lire en ligne), p. 149.

- Revue historique de la Lorraine, Nancy, Société d'impressions typographiques, (lire en ligne), p. 24 (notes de bas de page).

- Bulletin des lois de la République française, Paris, Imprimerie nationale, , 1334 p. (lire en ligne), p. IV.

- Meurthe-et-Moselle Conseil général Auteur du texte, « Rapports et délibérations / Conseil général du département de Meurthe-et-Moselle », sur Gallica, (consulté le ), p. 73-74.

- « Almanach-annuaire de l'arrondissement de Lunéville », sur Gallica, (consulté le ), p. 28.

- « Annuaire général de l'épicerie française et des industries annexes », sur Gallica, (consulté le ), p. 627.

- « Annuaire administratif, statistique, historique et commercial de la Meurthe... », sur Gallica, (consulté le )

- Journal officiel de la République française, Paris, , 1248 p. (lire en ligne), p. 1181.

- « Le Foyer de demain : reconstruction, finance, hygiène, agriculture, législation, art », sur Gallica, (consulté le ), p. 3.

- https://kiosque.limedia.fr/ark:/79345/d77cdssnk0vlmj8l/p4.item.r=vennezey

- https://kiosque.limedia.fr/ark:/79345/d3r238zq912m80f0/p8.item.r=vennezey

- https://kiosque.limedia.fr/ark:/31124/dz8v8x88kg7rkwtk/p3.item.r=vennezey

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- https://etablissements.fhf.fr/annuaire/hopital-fiche.php?id_struct=1391

- « monographie de Vennezey écrite pour l'exposition universelle de 1889 », sur galeries.limedia.fr, (consulté le ).

- « Revue historique de la Lorraine / publiée tous les deux mois par la Société d'archéologie lorraine et du Musée historique lorrain », sur Gallica, (consulté le ).

- Portail de Meurthe-et-Moselle

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Vennezey

Vorlage:Infobox Gemeinde in Frankreich/Wartung/abweichendes Wappen in Wikidata[en] Vennezey

Vennezey (French pronunciation: [vɛnzɛ]) is a commune in the Meurthe-et-Moselle department in north-eastern France.[es] Vennezey

Vennezey es una población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Meurthe y Mosela, en el distrito de Lunéville y cantón de Gerbéviller.- [fr] Vennezey

[ru] Веннезе

Веннезе́ (фр. Vennezey) — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к кантону Жербевиллер.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии