world.wikisort.org - Россия

Сорока — упразднённое село, вошедшее в 1938 году состав города Беломорска в Республике Карелия Российской Федерации. Историческое поморское село, С 1927 года являлось административным центром Сорокского района Карелии. Историческая застройка Сороки частично сохранилась в центральной части города Беломорска на островах дельты реки Выг.

| Упразднённое село | |

| Сорока | |

|---|---|

| 64°31′ с. ш. 34°46′ в. д.HGЯO | |

| Страна |

|

| Субъект Федерации | Республика Карелия |

| Муниципальный район | Беломорский |

| Городское поселение | Беломорское |

| История и география | |

| Первое упоминание | 1419 год |

| Упразднённое село с | 1938 год |

| Высота центра | 10 м |

| Часовой пояс | UTC+3:00 |

| Национальности | русские (в т. ч. поморы), карелы |

| Конфессии | православие |

|

|

|

География

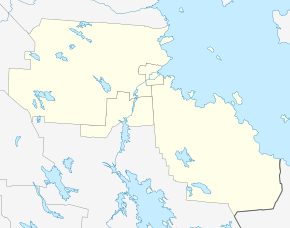

Сорока располагалась на Поморском берегу Белого моря, в месте впадения в него реки Выг, точнее, на входящем в дельту Выга рукаве Сорока. Выг, при впадении в Белое море распадается на большое количество рукавов, образующих достаточно большое количество островов, на части которых и располагалась Сорока.

История

В летописях Сорока упоминается с 1419 года.

Сорока была одним из важнейших центров формирования поморского этноса (суб-этноса).

В 1869—1911 годах в Сороке лесопромышленниками Беляевыми были открыты три крупных паровых лесопильных завода.

В 1909 г. в селе рядом с первой лесопильной рамой Сорокских заводов был установлен памятник лесопромышленнику и меценату Митрофану Беляеву на котором были выбиты слова: «М. П. Беляев, основатель Сорокских заводов. Родился 10 февраля 1836 г. Основал Сорокские заводы в 1865 г. Воздвигнут памятник признательными служащими и рабочими в 1909 г.». Позднее памятник был снесён[1]

10 сентября 1923 года согласно Декрету ВЦИК О преобразовании села Сороки АКССР было преобразовано в город[2]. Однако в связи с активным протестом жителей, недовольных преобразованием села в город, в постановлением ВЦИК от 22 ноября 1926 года статус города был снят и Сорока снова стала селом (протокол № 30 заседания адмкомиссии ВЦИК).

В советское время Сорока была объединена с несколькими вновь возникшими близлежащими населёнными пунктами — посёлок лесопильщиков имени В. П. Солунина на правом берегу реки Выг, посёлок водников Беломоро-Балтийского канала и посёлок железнодорожников станции Сорокская. Указом Верховного Совета РСФСР от 11 сентября 1938 года указанные населённые пункты были объединены в одно поселение, которому был придан статус города и присвоено имя Беломорск.

Этимология

Согласно наиболее распространённой версии, как и почти все географические названия Поморья и вообще Европейского севера России, топоним Сорока имеет финно-угорское происхождение. Название села произошло от названия реки Сорока (рукава Выга), на котором оно расположено — на финском и карельском языках оно звучит как Саари-йоки (фин. saarijoki), то есть река островов (фин. saari = остров, фин. joki = река). Также выдвигались версии славянского происхождения названия. Первые русские поселенцы, восприняв название Саари-йоки на слух и не зная истинного значения, отождествили его со сходными по звучанию и понятными им словами. По одной версии, русское название села было связано с числительным сорок — согласно ей, в своё время село якобы располагалось на сорока островах, которые соединялись друг с другом сорока мостами. Достоверность данной версии сомнительна в силу несоответствия устройству дельты Выга, образующей около 12 островов. По другой версии, русское название села было связано с названием птицы сорока.[3]

В культуре и искусстве

Действие второй части романа К. А. Федина «Похищение Европы» разворачивается в селе Сорока и близлежащих рабочих поселках. Писатель рисует красочную картину лесосплава в эпоху Индустриализации на Русском Севере

Известные уроженцы, жители

- Гвоздарев, Иван Яковлевич (1812—1851) — промышленник, мореход, исследователь Арктики.

- 10 января 1938 года по необоснованному обвинению в контрреволюционной деятельности, решением Особой тройки НКВД Карельской АССР, был расстрелян священник Сорокской церкви Василий Иванович Мелентьев (1873—1938)[4].

Ссылки

- Село Сорока на фотографиях Прокудина-Горского.

- С. В. Кошкина Сорока — Беломорск, 1419—1938 : краеведческие записки, летопись Петрозаводск : BAREA, 364с. 2012 ISBN 9785905699023

Примечания

- [www.prlib.ru/history Президентская Библиотека].

- Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. — 1923. — No 75, Отд-ние 1. — Ст. 731.

- Экономико-географический справочник муниципальных образований Республики Карелии/под общей ред. Е. Г. Немковича — Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2009—300 с. ISBN 978-5-9274-0394-3

- Б. Ф. Детчуев, В. Г. Макуров. Государственно-церковные отношения в Карелии (1917-1990). — Петрозаводск: СДВ-Оптима, 1999. — 206 с. — ISBN 5-201-07841-9.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии