world.wikisort.org - Россия

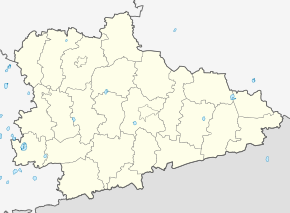

Мингали — село в Шадринском районе Курганской области России. Административный центр и единственный населенный пункт Мингалевского сельсовета.

| Село | |

| Мингали | |

|---|---|

| 55°52′01″ с. ш. 63°50′08″ в. д.HGЯO | |

| Страна |

|

| Субъект Федерации | Курганская область |

| Муниципальный район | Шадринский |

| Сельское поселение | Мингалевский сельсовет |

| История и география | |

| Прежние названия | Большие Мингали, Малые Мингали, Галухино |

| Часовой пояс | UTC+5:00 |

| Население | |

| Население | ↘169[1] человек (2020) |

| Цифровые идентификаторы | |

| Почтовый индекс | 641811 |

| Код ОКАТО | 37238849001 |

| Код ОКТМО | 37638449101 |

|

|

|

История

До 1917 года в составе Макаровской волости Шадринского уезда Пермской губернии. По данным на 1926 год село Большие Мингали состояло из 126 хозяйств. В административном отношении являлось центром Мингалевского сельсовета Батуринского района Шадринского округа Уральской области[2].

______________________________________________________________________________________________________

"Среди сёл Шадринского района село Мингали сравнительно молодое. Расположено оно на берегу речки Комарии, притока Барнёвы. Основано около 1780 года на плодородных землях Барнёвской волости.

Своеобразна и удивительна история этого села. Мингали находятся на большом расстоянии от Шадринска, и влияние города в прошлом было значительно слабее, чем, к примеру, на Канаши, Иванищево. Образ жизни основателей села, беглых нарушителей Мингалёвых и Злодеевых, сказался на характере их потомков. В прошлом они были малообщительны. Длительное время деревня Мингали принадлежала к приходу села Барнёвское, которое находилось на расстоянии 20 вёрст. Сообщение с прихожанами других сёл тоже было затруднительным.

Свой храм был открыт в 1863 году. Это на полтора столетия позже, чем, скажем, в селе Макарово. Храм каменный, однопрестольный, освящён в честь Казанской иконы Божьей матери. К мингалёвскому приходу были причислены деревни Шуткина, Ватолина, Миронова и Малые Мингали. При церкви в отдельном здании помещалась школа грамотности.

Главным занятием населения было земледелие, так как кругом было обилие свободной и плодородной земли. Долгое время мингалёвцы жили бедно, ремеслами не занимались. Обработка земли была примитивной, деревянной сохой пахали ещё и в середине XIX века. Частые засухи, да ещё несколько лет подряд, были причиной жестокого голода. Но шло время, и к началу XX века уклад жизни сельчан изменился. Середняки стали иметь по 4-8 десятин земли, богатые — больше. Во многих хозяйствах, а всего их было 280, применялись сноповязалки, жнейки, косилки, плуги, молотилки, триеры. Печёнкин Пётр Игнатьевич занялся торговлей, некоторые сельчане вслед за ним скупали и перепродавали скот. Злодеев Степан Григорьевич открыл кожевенное производство, обрабатывая овчины, кожи крупного рогатого скота. Пайвин Алексей Петрович занялся обжигом кирпича. Злодеев Иван Алексеевич построил кузницу, наладил ремонт сельхозинвентаря. Злодеев Григорий Степанович имел маслобойню.

В 1943 году в селе была организована машинно-тракторная станция. В послевоенные годы население увеличилось до тысячи человек, стали строиться новые дома, на речке Комария были построены две плотины.

Сейчас в селе около ста пятидесяти дворов.

В Шадринском филиале госархива хранится рукопись о селе, которую написал Николай Герасимович Половников, ветеран Великой Отечественной войны, много десятков лет проработавший директором Мингалёвской школы."

Гаев И.М., Перунов В.К., Иовлева В.Н.

Шадринские сёла. – Шадринск, 1997 г.

Население

| Численность населения | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1989 | 2002 | 2010[3] | 2012[4] | 2013[5] | 2014[6] | 2015[7] |

| 361 | ↗382 | ↘240 | ↘239 | ↘204 | ↘197 | ↘186 |

| 2016[8] | 2017[9] | 2018[10] | 2019[11] | 2020[1] | ||

| ↗188 | →188 | ↘184 | ↘177 | ↘169 | ||

По данным переписи 1926 года в селе проживало 594 человека (275 мужчин и 319 женщин), в том числе: русские составляли 100 % населения[2].

Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 %[12].

Примечания

- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2020 года. Дата обращения: 17 октября 2020. Архивировано 17 октября 2020 года.

- Список населённых пунктов Уральской области.. — Свердловск: Издание орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. — Т. 16: Шадринский округ. — 100 с.

- Всероссийская перепись населения 2010 года. Численность населения Курганской области. Дата обращения: 21 июня 2014. Архивировано 21 июня 2014 года.

- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. Таблица 35. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2012 года. Дата обращения: 31 мая 2014. Архивировано 31 мая 2014 года.

- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года. — М.: Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2013. — 528 с. (Табл. 33. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населённых пунктов, сельских населённых пунктов). Дата обращения: 16 ноября 2013. Архивировано 16 ноября 2013 года.

- Таблица 33. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года. Дата обращения: 2 августа 2014. Архивировано 2 августа 2014 года.

- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года. Дата обращения: 6 августа 2015. Архивировано 6 августа 2015 года.

- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2016 года (5 октября 2018). Дата обращения: 15 мая 2021. Архивировано 8 мая 2021 года.

- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 года (31 июля 2017). Дата обращения: 31 июля 2017. Архивировано 31 июля 2017 года.

- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2018 года. Дата обращения: 25 июля 2018. Архивировано 26 июля 2018 года.

- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2019 года. Дата обращения: 31 июля 2019. Архивировано 2 мая 2021 года.

- Коряков Ю. Б. База данных «Этно-языковой состав населённых пунктов России». Дата обращения: 16 августа 2021. Архивировано 4 октября 2021 года.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии