world.wikisort.org - Madagascar

Libertalia est le nom d'une supposée colonie libertaire fondée par des pirates sur l'île de Madagascar, qui aurait existé pendant environ vingt-cinq ans à la fin du XVIIe siècle, sans que l'on sache vraiment s'il s'agit d'une réalité ou d'une légende.

Pour les articles homonymes, voir Libertalia (homonymie).

| Libertalia | |||

Localisation approximative de la colonie | |||

| Administration | |||

|---|---|---|---|

| Pays | |||

| Géographie | |||

| Coordonnées | 12° sud, 49° est | ||

| Localisation | |||

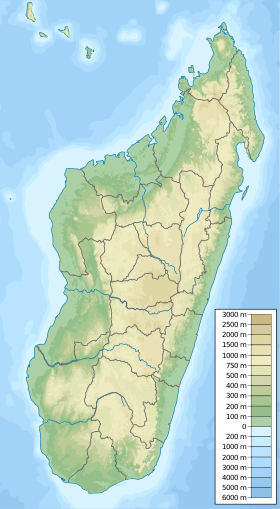

| Géolocalisation sur la carte : Madagascar

Géolocalisation sur la carte : Madagascar

| |||

| modifier |

|||

L'histoire de cette colonie apparaît pour la première fois dans Histoire générale des plus fameux pirates (A General History of the Pyrates, 1724), du capitaine Charles Johnson (probablement un pseudonyme de Daniel Defoe). La devise de ces hommes, organisés en république, était « a Deo a Libertate » (« Pour Dieu et la liberté »)[1].

Libertalia, mythe ou réalité ?

Fait historique ou création littéraire, la république est systématiquement située quelque part au nord de Madagascar entre l'île de Nosy Be et la baie des pirates, qui allait devenir Diégo-Suarez (actuelle Antsiranana). À ce jour, aucune preuve historique n'atteste qu'un tel endroit ait jamais existé ou même que ses deux fondateurs, le capitaine Misson et le moine Carracioli, aient jamais vécu. En revanche, le troisième protagoniste cité, le capitaine Thomas Tew, est lui, bel et bien mentionné en tant que tel dans les livres de la Marine britannique.

En effet, excepté Tew, tué en 1695, les seules mentions se rapportant à la colonie se trouvent dans le deuxième tome de Histoire générale des plus fameux pirates d'un certain capitaine Charles Johnson, paru en 1724[2]. Johnson étant autrement inconnu, plusieurs historiens ont supposé qu'il s'agit d'un pseudonyme. L'attribution de cette œuvre à l'auteur de Robinson Crusoé est basée sur une suite de déductions logiques et non des preuves. Si les historiens s'accordent à dire que des colonies de pirates ont peut-être existé à l'époque dans l'océan indien, il est en revanche peu probable que ces colonies se soient organisées en une sorte d'état régi par des lois comme le serait Libertalia. D'après Johnson, Libertalia fut fondée sous Louis XIV par deux hommes en rupture de ban[3] :

- un Français, capitaine de La Victoire, redoutable navire de guerre de 30 canons, ex-officier de la marine française, mais pirate de son état, Olivier Misson, pétri d'utopies ;

- un prêtre défroqué italien, Carracioli, imprégné de mysticisme.

À eux deux, après avoir jeté l'ancre, ils convainquirent l’équipage de fonder la société idéale. Selon certains auteurs, cette colonie aurait été bien plus qu'un simple asile pour pirates et flibustiers : c'était une véritable utopie politique, sociale et philosophique, l'équivalent moderne de l'Atlantide ou de l'Eldorado, et le précurseur des phalanstères du XIXe siècle.

La véracité des faits n'a été remise en cause qu'à partir du XXe siècle, entre autres en 1939 par Manuel Schonhorn[4]. En 1972, Christopher Hill évoque deux raisons : l'absence de preuves écrites sur Olivier Misson et Carracioli ainsi qu'une impossibilité historique (le capitaine Tew n'a pas eu le loisir d'habiter à Madagascar pour jouer le rôle que l'auteur lui a imparti dans son récit).

Toutefois l'expérience semble moins saugrenue qu'il n'y paraît au premier abord puisque d'autres "utopies" pirates avérées ont existé (République du Bouregreg ou république de Salé à Rabat, république des Corsaires aux Bahamas) et que nous sommes certains que la Baie des divagateurs (sise à Madagascar) a également abrité une communauté pirate. Précisons d'ailleurs que Cristopher Hill, contrairement à son prédécesseur, ne remet pas en cause l'existence du Capitaine Misson[5].

L'hypothèse "démystificatrice" ne serait pas plus fondée qu'une autre ? Pour la communauté scientifique anglo-saxonne, ce récit serait clairement une pure fiction, comme le souligne le chercheur indépendant Jean-Pierre Moreau (qui a rétabli le plus exactement possible la chronologie des faits et souligné toutes les contradictions du récit). Il émet l'hypothèse que celui-ci est sans doute inspiré librement par les aventures de François Leguat, préfacées par un certain... Maximilien Misson.

À ce jour, aucune expédition archéologique n'est venu confirmer ou infirmer ces thèses.

Analyse de l'œuvre par Marcus Rediker

Dans le cadre de la postface présentée dans le livre « Libertalia » aux éditions Libertalia, Marcus Rediker, historien nord américain, expert du monde de la mer au XVIIIe siècle, propose une analyse de l'hydrarchie des pirates au début de ce siècle. Le terme hydrarchie a été utilisé initialement par Edward Braithwaite, spécialiste du monde maritime au XVIIe siècle. Il désigne le nouvel ordre social et l'auto-organisation mis en place par les pirates lors de leurs voyages en mer. L'hydrarchie ne relève pas seulement du domaine maritime, elle est aussi présente dans la tradition de la classe ouvrière.

« Libertalia » est une utopie radicale et démocratique qui prône la justice, la liberté et les droits du peuple et qui pourfend le capitalisme, l'esclavage et le nationalisme.

Les pirates ont construit un nouvel ordre social multiculturel, multiracial et multinational en définissant eux-mêmes les lois et les coutumes. Ces mœurs du monde de la piraterie sont en filigrane de l'œuvre « Libertalia ».

L'équipage de Misson recherche « une forme démocratique où le peuple lui-même sera l'artisan et le juge de ses propres lois, qui doivent être les plus unanimes possible. »

Selon l'ancienne prophétie, le paradis était situé sur la côte orientale de l'Afrique. Le capitaine Misson et son équipage sont animés par des idéaux révolutionnaires de liberté, d'égalité et de fraternité.

Les résidents de Libertalia seraient « les gardiens vigilants des droits et des libertés du peuple » ; ils sont des obstacles comme des « barrières » contre « les riches et leur pouvoir ». Ils veulent « distribuer équitablement la justice » en s'opposant aux agissements des oppresseurs. Ces tortionnaires pouvant désigner les capitaines marchands ou les officiers royaux.

Ils « distribuent la justice », ils divisent les gains de manière équitable, impliquant une égale division de la propriété. Les pirates en expropriant les marchands par le biais d'une mutinerie ou la capture d'un bateau, s'emparent de l'objet de production et déclarent qu'il devient la propriété de ceux qui y travaillent. On assiste à un transfert de propriété du bateau et de ses équipements qui passe des mains de l'armateur aux mains de l'équipage qui est embarqué dans une aventure collective et risquée. À Libertalia, les hommes qui ne disposent plus de « leurs droits naturels et des douceurs de l'existence » pourront bénéficier du bien-être et de la liberté. Toutes les personnes victimes de la dépossession trouveront à Libertalia un « endroit qu'ils peuvent considérer à eux, où l'air est à tous, aussi bien que les produits du sol et de la mer. » L'argent n'existe pas à Libertalia car « tout est commun et que les trésors comme le bétail seront équitablement partagés. »

L'équipage de Misson est anticapitaliste. Il dénonce la relation salariale propre au procédé d'accumulation capitaliste. Le travail salarié a impliqué leur dépossession or « chaque homme est né libre et a droit aux biens nécessaires, de la même manière qu'à l'air qu'il respire. » Les inégalités sociales sont dénoncées : certains créanciers deviennent de plus en plus riches alors qu'eux, les pirates, considérés comme des « scélérats » vivent dans le plus profond dénuement. La piraterie est donc pour eux un mouvement de lutte pour leur survie. Ils évoquent le « droit naturel au partage des bienfaits de notre mère la Terre. » Les inégalités sociales sont fortement réduites : le capitaine et le quartier-maître reçoivent entre une part et demie et deux parts, les officiers et les artisans ont droit à une part et demie, tous les hommes obtiennent une part.

Les rapports hiérarchiques sont renouvelés : les pirates élisent leurs officiers, ils élisent démocratiquement leurs chefs et limitent leur autorité. Le pouvoir du chef doit être mis au « service de l'intérêt commun. » Ils reconnaissent cependant une autorité absolue au capitaine en cas de guerre mais ce chef doit être « gouverné par la majorité. » « Ils lui permettent d'être capitaine à la condition d'être eux-mêmes considérés comme ses propres chefs. »

Le capitaine dispose de peu de passe-droits : il ne dispose pas d'un logement spécifique, il n'a pas droit à un surplus de nourriture, il n'a pas de mess. Les pirates peuvent faire une mutinerie ou un putsch ou coup d'État si leur capitaine est estimé trop faible avec une attitude « trop semblable à celui d'un gentleman » ou s'il refuse de « piller les vaisseaux anglais » ou si leur chef se comporte comme un tyran. Les pirates revendiquent leurs droits à ne pas être brutalisés et s'opposent aux pratiques violentes de la marine militaire britannique (la Royal Navy) et la marine marchande. Un chef considéré comme un tortionnaire pouvait être éliminé. Ils s'opposent à la monarchie et sont favorables au vote et à la rotation des tâches à responsabilité. « Le pouvoir n'est pas héréditaire, il doit s'achever au bout de trois ans. »

Les pirates se présentent comme « les hommes de Robin des bois ». Ils combattent les injustices de l'industrie de la mer. Devenir pirate fait suite à une détermination de revanche contre les marchands et les capitaines tortionnaires.

Lorsque des pirates s'emparent d'un bateau, ils interrogent les marins sur l'attitude du capitaine envers l'équipage. Si le chef est décrit comme un homme outrepassant son autorité, il est exécuté. Si le capitaine est considéré « comme un brave type qui n'abuse pas de ses hommes et se comporte comme un honnête commandant », les pirates le libèrent et lui laissent un peu d'argent pour se rendre à Londres.

La redéfinition du pouvoir passe par la création de la plus haute autorité légitime, un « quartier-maître », élu « dans l'intérêt de l'équipage » et par l'institution du conseil qui réunit régulièrement tous les hommes du navire. L'équipage nomme les membres du conseil, la plus haute autorité, parmi « les plus capables d'entre eux, sans distinction de nationalité ou de couleur. »

Les pirates cherchent à garantir leur sécurité alimentaire et leur santé. L'ivrognerie est bannie à Libertalia. Il est relaté qu'en 1722, l'équipage de Bartholomew Roberts ivre mort a perdu le combat et a été capturé par leurs adversaires. Avec « le partage des biens de la Terre », les pirates révèlent que la question de la nourriture et de la boisson sont essentielles dans leurs choix de « se mettre à leur propre compte ». De multiples témoignages le prouvent. Les premiers articles de la charte de Bartholomew Roberts ne garantissent pas d'argent mais le « vote concernant les affaires du moment » et « un droit égal à la nourriture fraîche et aux fortes liqueurs. » La boisson est une motivation plus importante que l'or. Le travail se fait souvent avec « un large bol de punch ».

Sur les navires des pirates, la sobriété est suspecte. Les occasions de faire la fête sont nombreuses en dansant et en jouant du violon.

Les pirates sont attentifs à leur propre sécurité et à leur bien être. Ils veillent à leur propre « autopréservation ». Leur vie tumultueuse est risquée. Ils versent une partie du butin dans un « fonds commun » pour dédommager ceux qui ont des blessures graves. Ils indemnisent aussi ceux qui ne peuvent plus exercer les travaux les plus laborieux. « Quand l'âge ou les blessures les auront rendus incapables de durs travaux, ils trouveront à Libertalia un lieu où ils pourront jouir des bienfaits du travail passé et attendre la mort en paix. »

Sur la question de l'esclavage, une minorité substantielle a contribué à la traite avec la capture et le transport des esclaves. Ils assimilaient les esclaves à des marchandises et les échangeaient ou les revendaient. Mais d'autres pirates ont intégré les esclaves dans leurs équipages.

Le capitaine Misson est contre l'esclavage : « le commerce des autres ethnies ne peut pas être agréable aux yeux de la justice divine puisque nul homme n'a le droit d'asservir son prochain. » D'ailleurs, lorsque son équipage attaque les navires négriers, il libère les esclaves et les intègre. L'équipage de Misson se caractérise par sa diversité ethnique, culturelle et religieuse : africains, hollandais, portugais, anglais, français, catholiques ou protestants. Le capitaine Misson les nomme « Liberi » pour dépasser le concept de nationalité. En 1718, soixante des cent membres de l'équipage de Barbe-Noire étaient des noirs.

Certains marins noirs étaient déjà des hommes libres avant de devenir pirates. D'autres pouvaient fuir l'esclavage car les pirates ne faisaient pas de différence selon les couleurs de la peau. Les noirs arrêtés par la Navy après la capture de l'équipage de Black Bart ont mené une mutinerie contre des conditions déplorables de réclusion au nom de l' « éthique pirate » soit la liberté et la nourriture à satiété.

Beaucoup de pirates se sont installés en Afrique de l'Ouest où ils ont vécu avec les Kru qui étaient réputés pour être d'excellents marins et des révolutionnaires car ils n'hésitaient pas à se révolter dès qu'ils se sentaient asservis.

Les échanges culturels entre pirates, marins et populations locaux ont été fructueux à l'instar de nombreux points communs entre les chants de mer et chants africains. Certains pirates s'inspiraient de rites totémiques et buvaient du rhum avant de mener les révoltes.

Les connaissances relatives aux pirates noirs sont rares. Tous les pirates ne se sont pas révoltés contre l'esclavage (certains ont même pu se prononcer en faveur de la séparation raciale), mais majoritairement les anciens esclaves et les hommes noirs affranchis ou en fuite ont vécu librement à bord des navires pirates. Lorsque des marins demandaient aux pirates d'où ils venaient, ils répondaient « nous sommes les hommes de la mer ». Savoir d'où ils venaient ne signifiait rien. Ils étaient « les bandits de toutes les nations. »

Bartholomew Roberts résume la philosophie pirate :

« Dans le service marchand, il n'y a rien de commun, les salaires sont maigres et le travail pénible. Ici, c'est la profusion et la satiété, le plaisir et l'aisance, la liberté et le pouvoir. Qui ne voudrait basculer de ce côté malgré les périls ? Une vie courte et joyeuse, telle sera ma devise. »

On estime le nombre de pirates à cinq mille qui ont sillonné les routes maritimes. La classe dirigeante anglaise a mené une lutte acharnée contre la piraterie en amplifiant les réformes des années 1690 et en faisant pendre des centaines de pirates. Les marchands, autres opposants, ont multiplié aussi les pétitions. Le premier ministre britannique Robert Walpole s'est singularisé par son combat contre la piraterie.

Face à cette charge politique contre la piraterie, les rêves libertaliens se sont noyés dans les flots.

Citations

Dans ces quelques extraits de l'Histoire générale des plus fameux pirates du capitaine Charles Johnson publiée à Londres en 1724 sont exposées les idées politiques attribuées à Misson. Ces textes sont remarquables pour l'époque en tant que plaidoyer pour la démocratie représentative et une forme de socialisme primitif qui doit sans doute quelque chose aux idées radicales de la révolution anglaise du milieu du XVIIe siècle. Misson aurait voulu faire de sa colonie une société idéale sans esclavage, où tous les hommes sont égaux et où l'opinion de chacun est respectée.

- Misson prit la parole devant tous. « Notre cause est une cause noble, courageuse, juste et limpide : c'est la cause de la liberté. Je vous conseille comme emblème un drapeau blanc portant le mot « Liberté », ou si vous la préférez, cette devise : « Pour Dieu et la liberté ». Ce drapeau sera l'emblème de notre infaillible résolution. Les hommes qui sauront prêter une oreille attentive aux cris de : « Liberté, liberté, liberté » en seront les citoyens d'honneur. »

- Ces hommes libres se sont organisés en groupes de dix pirates chacun et dans chaque groupe, ils ont choisi un représentant pour décréter des lois devant régir Libertalia. Les pirates ont partagé femmes, trésors et bétail très également entre eux.

- (…) Si quelqu'un s'adonnait à travailler une parcelle de terre, alors il possédait cette terre tant qu'il la travaillait. Des structures nombreuses et de bonne tenue furent établies dans l'enclave et après avoir érigé la maison du Parlement chacun aida chacun à ériger sa demeure. Les pirates décidèrent que les successeurs de Misson seraient élus tous les trois ans. Et une délégation de pirates se réunit au moins une fois l'an pour décider de toutes les décisions importantes concernant les pirates et leur communauté, et rien ne pourrait être fait sans leur consentement.

- Plus tard, Thomas Tew, capitaine célèbre en piraterie, fut nommé amiral de la flotte libertalienne. Sa mission principale était d'attirer plus d'hommes libres (les pirates) pour peupler l'enclave. Il était également responsable de protéger le port, le marché, et les riches maisons qui s'y étaient construites. Mais Tew échoua dans cette recherche de nouvelles recrues. De plus, il partit avec la flotte, et les hommes restés avec Misson, en petit nombre, ne purent empêcher les indigènes malgaches d'attaquer l'enclave et de tuer hommes, femmes, et enfants en grandes quantités.

- Cependant, Misson réussit avec 45 autres pirates à s'échapper ; certains avec de l'or et des diamants. Pourtant lorsque Misson réussit à retrouver Tew, les deux hommes décidèrent de cingler vers l'Amérique et les Bahamas, plutôt que vers Libertalia.

- Misson ne l'a jamais fait, cependant. Son bateau fit naufrage durant une grosse tempête et tous ses hommes furent perdus. Voilà toute l'histoire de Libertalia…

Dans la culture

Littérature

Outre l'œuvre attribuée à Daniel Defoe, de nombreux auteurs ont pris pour thème Libertalia, tant en livres classiques qu'en bande dessinée[6].

- Mikael Hirsch, Libertalia, 2015

- Thomas Narcejac et Robert de La Croix, Libertalia ou le pirate de Dieu, Éditions France-Empire, Paris, 1979, 347 p.

- William S. Burroughs

- Les Cités de la nuit écarlate (traduit de l'anglais par Philippe Mikriammos), Christian Bourgois éditeur, Paris, 1981 (rééd. 2009), 457 p. (ISBN 978-2-267-02018-2) ; nombreuses allusions au capitaine Misson ainsi qu'à Libertalia

- L'Ombre d'une chance', Christian Bourgois éditeur, 1992, fiction sur la vie du capitaine Misson et de la colonie Libertalia

- Daniel Vaxelaire, Les Mutins de la liberté (roman), Phébus, Paris, 1986 (rééd. 2001), 471 p. (ISBN 2-85940-771-5)

Bande dessinée

- Éric Omond et Olivier Martin, Sang et encre, tome 3, Libertalia, Delcourt, Paris, 2002, 47 p. (ISBN 2840557398) (bande dessinée)

- Fabienne Pigière, Rudi Miel, Paolo Grella, Libertalia, Casterman, 2017.

Musique

- En 2013, le groupe de rock celtique Transpher produit un concept-album intitulé Libertalia. Ils y revisitent la légende, transposée au XXIe siècle. Extrait du livret : « L'histoire de Libertalia résonne comme un hymne à l'humanité, oscille entre mythe et réalité, violence et grandeur d'âme… »

- En 2014, le groupe Ye Banished Privateers sort un album intitulé The Legend of Libertalia, dans lequel ils consacrent une chanson à la ville.

- En 2016, dans l'album Toutes les routes mènent au rhum, le groupe Barbar'o'Rhum expose à travers le morceau La République Pirate l'histoire de ces pirates libertaires ayant créé leur utopie, sans citer directement le nom de Libertalia.

Exposition

- En 2015, l’artiste Mathieu Briand installe à la Maison rouge les traces d’un espace mental et fantasmé, l’exposition « Et in Libertalia ego »[7].

Jeux vidéo

- L'idée de Libertalia est reprise dans le jeu vidéo Sea Dogs.

- Dans Assassin's Creed IV: Black Flag, Barbe-Noire (Edward Tatch) mentionne Nassau comme étant semblable à Libertalia.

- Dans Uncharted 4, Libertalia est la cité recherchée par les héros Nathan et Samuel Drake.

- Dans Fallout 4, un repaire de pillards, fait de bateaux échoués et de ponts de bois, se nomme Libertalia.

- Libertalia est une nation jouable dans le jeu Europa Universalis 4.

Jeu de société

- Libertalia a inspiré un jeu de société créé par Paolo Mori et publié par Asmodée Éditions[8]. Le joueur incarne un pirate et doit réunir le plus de butin possible dans le but de fonder Libertalia.

Autre

- Libertalia est l'appellation d'une marque de bière disponible sur le marché malgache, lancée par les Nouvelles Brasseries de Madagascar (NBM)[9].

Postérité du mythe

Libertalia donne son nom aux éditions Libertalia, qui « se donnent pour objectif d’armer les esprits et de les préparer à des lendemains solidaires et libertaires[10]. »

Annexes

Bibliographie

- (en) Daniel Defoe, A General History of the Robberies and Murders of the most notorious Pyrates, édition de 1728 numérisé par l'université de Caroline de l'Est.

- (fr) Livre ancien: Histoire des pirates anglois depuis leur établissement dans l’île de la Providence, jusqu'à présent, contenant toutes leurs aventures, pirateries, meurtres, cruautés & excès. Avec la vie & aventures des deux femmes pirates Marie Read & Anne Bonny, et un extrait des loix, & des ordonnances concernant la piraterie. Traduite de l'anglois du capitaine Charles Johnson, Daniel Defoe (1661-1731) ou Charles Johnson, Édition : Utrecht : Jaques Broedelet, 1725.

Essais

- Daniel Defoe, Libertalia : une utopie pirate (trad. de l'anglais par Guillaume Villeneuve), l'Esprit frappeur, Paris, 1998 (1re éd. 1724-1728), 125 p. (ISBN 2-84405-058-1). Texte réédité par les éditions Libertalia en 2012 (voir leur site).

- Jean-Pierre Moreau, Pirates : flibuste et piraterie dans la Caraïbe et les mers du Sud (1522-1725), Tallandier, Paris, 2006, chapitre XX, pp. 309-321 (ISBN 2-84734-229-X) — remise en question de Libertalia.

- Olivier Poivre d'Arvor et Patrick Poivre d'Arvor, Chasseurs de trésors et autres flibustiers, Place des Victoires, Paris, 2005, 235 p. (ISBN 2-8445-9110-8) .

- Marcus Rediker, Pirates de tous les pays : l'âge d'or de la piraterie atlantique, 1716-1726, traduit de l'anglais par Fred Alpi, préface de Julius Van Daal, Libertalia, Paris, 2008, 278 p. (ISBN 978-2-9528292-7-4).

- Marcus Rediker, Les Hors-la-loi de l’Atlantique. Pirates, mutins et flibustiers, Le Seuil, 2017, 289 pp.

- Jean-Yves Grenier, « Politique des pirates : cap vers l’anticapitalisme », Libération, (lire en ligne).

- (en) Robert L. Mount, Libertalia : a Daniel Defoe discovery, Tabula Rasa, Pasadena, Californie, 1978, 42 p.

- David Graeber, "Les Pirates des Lumières ou la véritable histoire de Libertalia", éditions Libertalia, , 240 p.

- Alexandre Audard, Libertalia : une république des pirates à Madagascar. Interprétations d'un mythe (XVIIe – XXIe siècle), Paris, éditions Maisonneuve & Larose-Hémisphères, 2020, 270 p. et xiv planches.

Articles connexes

- Utopie

- Socialisme utopique

- Anarchisme

- Communauté libertaire

- Liste des communautés anarchistes

Liens externes

- Madagascar 1638-1894. Établissement des Français dans l'île (L. Fournier, Paris, 1912, p. 98-101, d'après Alfred Grandidier, tome 3)

- « Libertalia, Oh légende chérie !. Quand la baie de Diego abritait une république idéale » (article paru dans La Tribune de Diego, )

- Libertalia (site personnel)

- REPORTAGE : LIBERTALIA, REVE DE PIRATE, reportage de Herlé Jouon, production Grand Angle, diffusé dans l'émission Thalassa, le

- Libertalia et le capitaine Misson : une invention de Daniel Defoe, sur le site de Jean-Pierre Moreau (chercheur indépendant)

Notes et références

- Ch. Johnson, Histoire générale des plus fameux pirates, tome 2, ch. Captain Misson : « ... a brave, a just, an innocent, and a noble Cause; the Cause of Liberty. I therefore advise a white Ensign, with Liberty painted in the Fly, and if you like the Motto, a Deo a Libertate, for God and Liberty, as an Emblem of our Uprightness and Resolution. »

- (en) Charles Johnson, A general history of the pyrates, from their first rise and settlement in the island of Providence, to the present time. With the remarkable actions and adventures of the two female pyrates Mary Read and Anne Bonny, T. Warner, Londres, 1724.

- Rémi Carayol, République malgache de Libertalia : liberté, liberté chérie !, sur jeuneafrique.com, 8 novembre 2013.

- L’édition de Defoe par Manuel Schonhorn date de 1972, rééditée en 1999, Dover Publications. La date mentionnée, 1939, est donc fausse.

- Peter Lamborn Wilson (trad. de l'anglais), Utopies pirates : corsaires, Maures et renegados, Paris, Dagorno, , 139 p. (ISBN 2-910019-51-9), pp. 128-130

- Voir Bibliographie : Fictions.

- Clément Ghys, « « Libertalia », trésors à la carte », Libération, (lire en ligne, consulté le ).

- Site des éditions Asmodée.

- Voir sur lexpressmada.com.

- Site des éditions Libertalia.

- Portail de la piraterie

- Portail du monde maritime

- Portail de Madagascar

- Portail de l’océan Indien

- Portail de l’anarchisme

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии