world.wikisort.org - France

Veauville-lès-Quelles est une commune française située dans le département de la Seine-Maritime en région Normandie.

| Veauville-lès-Quelles | |

L'église Notre-Dame. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Normandie |

| Département | Seine-Maritime |

| Arrondissement | Dieppe |

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Côte d'Albâtre |

| Maire Mandat |

Gérard Colin 2020-2026 |

| Code postal | 76560 |

| Code commune | 76730 |

| Démographie | |

| Gentilé | Veauvillais, Veauvillaises |

| Population municipale |

133 hab. (2019 |

| Densité | 41 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 44′ 24″ nord, 0° 42′ 24″ est |

| Altitude | Min. 75 m Max. 145 m |

| Superficie | 3,21 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Saint-Valery-en-Caux |

| Législatives | Dixième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Géographie

Veauville-lès-Quelles est un village du pays de Caux.

C'était au dernier recensement une commune de 103 habitants (580 en 1851) sur 321 ha à 125 mètres d’altitude, à 49°44’40 de latitude nord et 0°42’34 de longitude est, en Caux maritime.

- Entrée de Veauville-lès-Quelles.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Auzebosc », sur la commune d'Auzebosc, mise en service en 1967[7] et qui se trouve à 16 km à vol d'oiseau[8],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 10,5 °C et la hauteur de précipitations de 933,3 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Rouen-Boos », sur la commune de Boos, mise en service en 1968 et à 53 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 10,1 °C pour la période 1971-2000[11] à 10,5 °C pour 1981-2010[12], puis à 11 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Veauville-lès-Quelles est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[14],[15],[16]. La commune est en outre hors attraction des villes[17],[18].

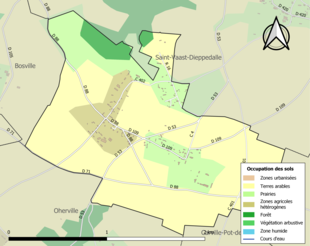

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (96,3 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (96,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (68,4 %), prairies (19,6 %), zones agricoles hétérogènes (8,3 %), forêts (3,7 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[20].

Toponymie

Le nom de la paroisse est mentionné Wialvilla (sans date), Wiauvilla que dicitur la Willame d'Escalles en 1235 (d'après Guillaume d'Escales, seigneur du lieu), Veauville d'Escalles en 1337[21] ; Veauvilla d'Esquelles en 1465[22] ; Veauville lesquelles et Veauville l'Echelle en 1648 et 1738 (Pouillé)[22].

Il s'agit d'un type toponymique en -ville au sens ancien de « domaine rural », précédé du nom de personne anglo-saxon ou norrois Wifel, fréquemment attesté en Angleterre, ex : Wivelsfield (Sussex) et au Danemark dans Vilsback (Wivaelsbaec 1231)[21], comprendre l'ancien norrois Vífill / Vifill qui se perpétue dans les prénoms islandais Vífill, norvégien Vivil, féroïen Vívil. Cette hypothèse est basée sur l'homonymie avec Veauville-les-Baons, autre commune du pays de Caux, attestée plus anciennement sous la forme Wivelvilla vers 1050, ainsi que sur l'évolution phonétique analogue du premier élément : Wialvillam 1195[21].

La forme Veau- est liée à l'interprétation de Viau-, comme « un veau » en dialecte.

Le déterminant complémentaire lès-quelles est une mauvaise graphie par mécoupe de l'Escalles, attesté en 1337 avec d’ : Veauville d’Escalles. Il rappelle l'ancienne famille d'Escales[Note 7] qui précéda les La Rive, connus aux XIIe et XIIIe siècles, et qui ont fourni des maires à la ville de Rouen. Il s'agit à l'origine d'un toponyme, Escalles, pluriel roman issu d'un pluriel anglo-scandinave en /s/, du norrois skáli « chalet, habitation » cf. les nombreux Scales en Angleterre et les toponymes en -skáli islandais.

On retrouve skáli dans quelques toponymes normands comme Écalles-Alix, Villers-Écalles, Touffrécal, Foucart-Escales, aujourd'hui Foucart, etc. On rencontre aussi exceptionnellement des exemples dans le Boulonnais et le Calaisis, régions ayant connu une colonisation saxonne, mais pas ailleurs.

En 1953, la nomenclature INSEE ajoute un accent grave à les > lès, accent qui n'a pas lieu d'exister puisque Quelles n'est en rien un toponyme où le déterminant lès signifierait « à côté de »[23] cf. Déville-lès-Rouen.

Histoire

Le nom d’Escales rappelle l’ancienne famille d’Escales qui précéda les La Rive, connus aux XIIe et XIIIe siècles, et qui ont fourni des maires à la ville de Rouen.

Thomas La Rive (Ripa en latin médiéval) seigneur de Veauville et de Herville, possédait la première portion de la cure. La seconde appartenait à Lucas La Mallet, seigneur d’Auffay. En 1250, Guillaume de Houdetot, marié à Mlle de Ripa, devint le seigneur de Herville et de Veauville.

En 1381, Richard de Houdetot, chevalier chambellan du roy, bailli de Rouen, remit la possession de ces trois seigneuries. Le demi-fief d’Oherville était un démembrement du fief de Veauville, dont il continua à relever jusqu’au XVIe siècle, époque où l’aveu en fut rendu au roi.

En 1820, le hameau d’Attemesnil, actuellement sur le territoire de Carville-Pot-de-Fer fut rattaché provisoirement à Veauville. La population passa à 600 habitants.

Vie économique

À Veauville, comme ailleurs en pays de Caux, on trouvait des maisons de tisserands. En effet, jusqu’au début du XIXe siècle, le tissage se pratique à domicile. Les tisserands fabriquaient des tissus à partir du lin du plateau et de l’élevage de la vallée. Le lin cultivé était roui puis « écouché » ou teillé au moulin flamand.

Du côté nord, le métier était souvent installé au fond de la grande pièce de la chaumière (la « chambre à cacher »). Il était éclairé par des « verrines », petites vitres encastrées entre les colombes et scellées avec du terrage (torchis). De l’aube aux dernières lueurs du jour, les tisserands manœuvraient les navettes (« les cacheux d'navettes »), assis sur une planche de bois posée sur les montants du métier. Ces métiers à tisser rustiques étaient très souvent fabriqués par les menuisiers locaux. Peu à peu, ces tisserands ont émigré vers les vallées industrialisées du secteur ; les filatures et usines de tissage ont remplacé les métiers qui ont disparu définitivement vers 1935.

Les produits finis étaient portés chez des collecteurs à Anvéville, Envronville, Beuzeville, etc. qui livraient les tissus dans les grandes villes voisines voire les pays frontaliers tels que l’Allemagne. En retour, les négociants passaient les commandes suivantes et fournissaient les écheveaux de fils nécessaires car les usines avaient déjà remplacé les fileuses à domicile.

Les navettes utilisées dans les chaumières étaient souvent en buis, les œillets et autres pièces métalliques en fer. Lorsque les navettes étaient endommagées, les tisserands les faisaient réparer. On y greffait des petites pièces du même bois pour les rendre à nouveau utilisables.

On tissait des siamoiseries ou siamoises, tissus dont la trame était en coton et la chaîne en lin, des mouchoirs, des draps pour les lits, des burnous, etc.

C’est pourquoi entre 1910 et 1950 les nombreux moulins de la vallée de la Durdent s’étaient reconvertis dans le teillage du lin ; de vieux fours abandonnés aujourd’hui, étaient utilisés pour rouir artificiellement le lin, c’est-à-dire isoler les fibres textiles du reste de la plante.

La vallée de la Durdent était au XIXe siècle très active, commerciale et industrielle puisqu'en 1870, il fut demandé la construction d’une ligne de chemin de fer Yvetot - Cany suivant la vallée. C’est un autre tracé entre Beuzeville-la-Grenier et Fécamp qui fut retenu par l’administration des chemins de fer. Les « usiniers » de la vallée furent obligés de porter leurs produits ou retirer les marchandises à la gare dite de Grainville-la-Teinturière ou celle de Cany.

Les vieillards racontent que l’ancienne rivière de Saint-Valery, sortie des coteaux de Néville, fut bouchée avec des balles de laine, parce qu’elle était l’objet d’un culte idolâtrique. Ce qui ramène à l'élevage ovin que l'on pratiquait pour tisser également la laine dans la région, avant que celle-ci ne soit concurrencée par le coton, dont les ports du Havre et de Rouen sont devenus de grands importateurs à partir du XVIIe siècle.

Politique et administration

Liste des maires

Jumelages

Intercommunalité

Gérard Colin, maire de Veauville-lès-Quelles, est le président de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre de 2008 à 2020.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[26]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[27].

En 2019, la commune comptait 133 habitants[Note 8], en augmentation de 16,67 % par rapport à 2013 (Seine-Maritime : +0,08 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L’église Notre-Dame.

Elle a été reconstruite au XIXe siècle en brique et silex, mais elle possède une façade à fronton du XVIIe siècle. Elle remplace un édifice antérieur du XIIIe siècle qui était consacré à saint Aignan.

On dit qu'un Clercy de Mathonville a dépensé près de 100 000 francs de l’époque à l’embellissement de l’église. Le clocher est précédé d’un fronton grec, en pierre blanche, supporté par quatre colonnes de granit. Deux niches renferment saint Pierre et saint Paul, les gardiens de l’église. Le chœur et la nef forment la croix, dont les bras montrent les chapelles de la Sainte-Vierge et des Saints-Anges.

Le principal ornement de cette église est le maître-autel, en marbre noir et blanc. Le tabernacle, aussi de marbre, fermé avec une porte de cuivre, sert de piédestal à une grande statue en marbre de Notre-Dame, patronne de la paroisse. À droite et à gauche sont deux anges d’albâtre.

Le chœur est fraîchement orné, marbré dans ses murs comme dans ses lambris ; le pavage est un échiquier noir et blanc. Le porte-christ est une guirlande finement sculptée sur bois, dans le goût des porte-christs du XVIIIe siècle.

Le baptistère est en marbre ; dans la nef est un tableau de la crucifixion, de l’école de Jouvenet.

Dans le cimetière, près du chœur, est la tombe commune de MM. J.-P. et A.-L. de Clercy, chevaliers de Saint-Louis et lieutenants-colonels, tous deux morts octogénaires, l’un en 1834, l’autre en 1842. Ce dernier étant le bienfaiteur de l’église.

Monsieur de Clercy de Mathonville avait réuni, dans le même endroit, le cimetière, l’église, la croix, le presbytère, la mairie et les écoles.

- Le clocher de l'église.

- Intérieur de l'église.

- La croix de cimetière.

- La statue de la Vierge à l'Enfant au cimetière.

Le clocher, entre le chœur et la nef selon la tradition normande, ressemblait à celui de Hautot-Saint-Sulpice. Il a été déplacé deux fois depuis 1780. D’abord, il fut mis au côté de l’église, sur la chapelle seigneuriale de Monsieur de Clercy. Une inscription conserva quelque temps la mémoire de cette translation. Puis il a été mis au portail dans le remaniement général de l’église.

Toujours, le seigneur a été maître de l’église.

Au XIIIe siècle, les héritiers d’un sire « de la Rivière », étaient patrons-présentateurs de la cure. Une des filles de ce gentilhomme ayant épousé le seigneur de Hotot, porta le bénéfice dans cette maison. Aussi le sire de Hotot y présentait-il au droit de son épouse, lorsque Rigaud rédigea son pouillé. Le bénéfice comptait alors 40 paroissiens et valait 40 livres au curé Rémy. En 1738, il y avait 50 feux.

Cette église possède aux archives historiques de notre département une liasse contenant des contrats, des titres de biens et de rentes, des baux et des parchemins du XVIIe et du XVIIIe siècle.

L’église fut agrandie et transformée : les travaux commencèrent en 1836 sous la gestion de l’abbé Saint-Yves. En 1856, une nouvelle cloche fut acquise. Elle pèse 850 kilos et fut baptisée Marie-Eugénie. En 1883, le presbytère endommagé fut reconstruit la même année. En 1996, la restauration de l’église commença par des travaux de remise en état de toiture.

- Le château de Mathonville

Selon toute vraisemblance, c'est dans ce château que naquit le bienheureux Thierry, premier abbé de Saint-Évroult. Thierry de Mathonville fut avant cela, moine de Jumièges.

Ce fut un homme saint et savant. S’étant démis de sa charge en 1057, il partit pour Jérusalem et mourut à l’île de Chypre.

C’est Ordéric Vital qui nous apprend qu’il était Normand de naissance et du pays de Caux. « B. Theodoricus de Mathonvillâ, natione Normannus, ex Calogiensi provinciâ oriendus. » (cf. Neustria pia, page 97).

Thierry de Mathonville devait donc être le fils du seigneur du lieu. On ne sait rien d’autre avant qu’apparaisse à Veauville, Pierre de Clercy dont le père, Charles, était en 1503 seigneur de Bornambusc, près de Goderville, plein-fief de haubert tenu du roi.

Pierre de Clercy eut trois fils, Guillaume, Vivien et Pierre, et c’est du mariage du second avec Louise de Rély que sont issus Charles et Jacques de Clercy.

On suppose que Jacques fut l’auteur d’une partie des constructions du château de Mathonville : une partie basse utilisant largement le grès de la région est bien de cette époque. La partie haute du château, en briques, correspond à une réfection du XIXe siècle. Les douves ont disparu, mais un charmant pavillon servant de remise est particulièrement remarquable comme témoin d’une époque où fleurissait la pierre en bossage mise en valeur par une jolie couleur de la brique.

La vue, du côté de la plaine, porte loin, et deux petits pavillons (il n’en reste qu’un) encadraient cette longue perspective. Le colombier et d’autres petites constructions apportent un charme qui atténue l’impression d’austérité due au grès. Du belvédère aménagé dans l’amusant clocheton édifié au-dessus de la toiture, on peut apercevoir la mer, à quatre lieues.

Né du mariage de Jacques de Clercy avec Anne Auber de Vertot, Jean de Clercy épousa Suzanne Quesnel et eut plusieurs enfants : François fut seigneur de Vertot et de Mathonville ; Jean-Baptiste, qui lui succéda, épousa en 1718 Catherine Paon de Baudribosc, et ce sont leurs armoiries accolées qui timbrent la porte de la petite église de Baudribosc.

De leurs trois fils, deux moururent des blessures reçues à la bataille de Minden, en 1759.

Le troisième, Jean-Baptiste-Louis de Clercy, épousa Anne-Françoise de Vaudretz qui lui donna cinq enfants, dont quatre furent chevaliers de Saint-Louis, comme le rappelle la pyramide élevée à droite de la porte de l’église de Veauville.

L’aîné Jean-Baptiste-Philippe, épousa en 1785 Marie-Marthe-Victoire du Puy d’Arnouville et se fixa à Ermenouville dont il devint maire sous la Restauration.

Son fils, Charles-Eugène de Clercy, épousa en 1810 Marie-Aimée-Claire de Caumont, née au château de Derchigny que sa mère Marie-Charlotte de Clieu (petite-fille de Gabriel, gouverneur de la Guadeloupe) avait apporté au comte de Caumont.

De leurs sept enfants, seuls deux eurent postérité : Mme de Malartic, grand-mère du comte Geoffroy de Montalembert, ancien vice-président du Sénat dont il fut longtemps le doyen, et Henri-Charles de Clercy dont la fille fut Mme de Beaunay[30].

Héraldique

|

Les armes de la commune de Veauville-lès-Quelles se blasonnent ainsi : |

|---|

Personnalités liées à la commune

Pour approfondir

Bibliographie

Articles connexes

- Liste des communes de la Seine-Maritime

Liens externes

- Veauville-lès-Quelles sur le site de l'Institut géographique national

- Veauville-lès-Quelles sur le site de l'Insee

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- C'est Willame descales (Guillaume d'Ecalles) qui est à l'origine du toponyme de Veauville-lès-Quelles.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Normandie », sur normandie.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Auzebosc - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Veauville-lès-Quelles et Auzebosc », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Auzebosc - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Veauville-lès-Quelles et Boos », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Rouen-Boos - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rouen-Boos - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rouen-Boos - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- François de Beaurepaire (préf. Marianne Mulon), Les Noms des communes et des anciennes paroisses de la Seine-Maritime, Paris, A. et J. Picard, , 180 p. (ISBN 2-7084-0040-1, OCLC 6403150), p. 162Ouvrage publié avec le soutien du CNRS.

- Charles de Robillard de Beaurepaire et dom Jean Laporte, Dictionnaire topographique du département de la Seine-Maritime, t. 2, Paris, 1982-1984 (lire en ligne), p. 1050.

- Christian Guerrin, « Les compléments toponymiques dans les noms de communes de Seine-Maritime » [article] in Nouvelle revue d'onomastique, Année 2000, page 317.

- « Municipales 2020. Gérard Colin, maire sortant de Veauville-lès-Quelles, brigue un nouveau mandat : Huit hommes et trois femmes composent la liste de Gérard Colin », Paris-Normandie, (lire en ligne, consulté le ) « S’il cède son fauteuil de président de la communauté de communes de la Côte d’Albâtre, Gérard Colin, maire sortant de Veauville-lès-Quelles, n’en demeure pas moins très attaché aux Veauvillais et aux Veauvillaises. Il brigue un nouveau mandat aux élections municipales des 15 et 22 mars ».

- « Veauville-lès-Quelles. Gérard Colin entame son quatrième mandat de maire », Paris-Normandie, (lire en ligne, consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Recherches historiques effectuées par Alain Gardeur avec la bibliographie et extraits suivants :

- Jean Benoît Désiré Cochet, Les Églises de l’arrondissement d'Yvetot, Paris, Didron, , 2e éd. (1re éd. 1852), 386 p.

- Pierre Jamme et Jean-François Dupont-Danican, Gentilshommes et gentilhommières en Pays de Caux.

- Michel de la Torre, Seine Maritime.

- Seine Maritime, Gallimard.

- Guide Bleu Hachette.

- Pierre Auger et Gérard Granier, Le Guide du Pays de Caux.

- Entre ciel et eau… Héricourt en Caux par l’association Archives et vieilles pierres d'Héricourt-en-Caux.

- Alain Raveneau, Le Livre de la Vache.

- « Veauville-lès-Quelles », dans Le Patrimoine des communes de la Seine-Maritime, Charenton-le-Pont, Éditions Flohic, coll. « Le Patrimoine des communes de France », , 1389 p. (ISBN 2-84234-017-5)

- Pays de Normandie[source insuffisante].

- Documentations du Syndicat d’initiative.

- Portail de la Seine-Maritime

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Veauville-lès-Quelles

Veauville-lès-Quelles ist eine französische Gemeinde mit 133 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Seine-Maritime in der Region Normandie. Sie gehört zum Arrondissement Dieppe und zum Kanton Saint-Valery-en-Caux (bis 2015: Kanton Ourville-en-Caux).[en] Veauville-lès-Quelles

Veauville-lès-Quelles (French pronunciation: [vovil lɛ kɛl]) is a commune in the Seine-Maritime department in the Normandy region in northern France.[es] Veauville-lès-Quelles

Veauville-lès-Quelles es una población y comuna francesa, en la región de Alta Normandía, departamento de Sena Marítimo, en el distrito de Le Havre y cantón de Ourville-en-Caux.- [fr] Veauville-lès-Quelles

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии