world.wikisort.org - France

Saint-Pierre-des-Tripiers est une commune française, située dans le sud-ouest du département de la Lozère en région Occitanie.

Pour les articles homonymes, voir Saint-Pierre.

| Saint-Pierre-des-Tripiers | |

L'église Saint-Pierre. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Lozère |

| Arrondissement | Florac |

| Intercommunalité | Communauté de communes Gorges Causses Cévennes |

| Maire Mandat |

Emmanuel Adely 2020-2026 |

| Code postal | 48150 |

| Code commune | 48176 |

| Démographie | |

| Gentilé | Saint-Pierriers, Saint-Pierrières |

| Population municipale |

90 hab. (2019 |

| Densité | 2,6 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 44° 11′ 58″ nord, 3° 15′ 31″ est |

| Altitude | Min. 392 m Max. 1 065 m |

| Superficie | 34,74 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Florac Trois Rivières |

| Législatives | Circonscription de la Lozère |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site officiel |

| modifier |

|

Exposée à un climat de montagne, elle est drainée par le Tarn, la Jonte, le ravin des Bastides et par divers autres petits cours d'eau. Incluse dans les Cévennes, la commune possède un patrimoine naturel remarquable : deux sites Natura 2000 (le « causse Méjean » et les « gorges du Tarn et de la Jonte ») et six zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Saint-Pierre-des-Tripiers est une commune rurale qui compte 90 habitants en 2019, après avoir connu un pic de population de 461 habitants en 1821. Ses habitants sont appelés les Saint-Pierriers ou Saint-Pierrières.

Géographie

Localisation

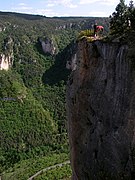

La commune de Saint-Pierre-des-Tripiers occupe la majeure partie de l'extrémité sud-ouest du causse Méjean. Sur trois de ses côtés, elle est délimitée par des phénomènes naturels : les gorges du Tarn à l'ouest, les gorges de la Jonte au sud, et le ravin des Bastides à l'est. Elle est limitrophe du département de l'Aveyron.

Communes limitrophes

Saint-Pierre-des-Tripiers est limitrophe de six autres communes dont trois dans l'Aveyron.

Hameaux et lieux-dits

Elle abrite un certain nombre de curiosités naturelles d'exception, ainsi sur les gorges de la Jonte : le balcon du Vertige, les vases de Sèvres et de Chine, notamment ; et sur le causse : les arcs de Saint-Pierre, magnifiques rochers ruiniformes, la grotte de l'Homme mort, etc.

La commune compte de multiples hameaux :

- sur le causse Méjean on trouve :

- Cassagnes,

- la Viale,

- la Volpilière,

- le Courby,

- les Bastides,

- Saint-Pierre-des-Tripiers,

- Volcégur,

- Campdoulens,

- sur les gorges de la Jonte :

- la Caze,

- le Truel,

- et sur les gorges du Tarn :

- la Sablière,

- Plaisance.

La mairie présente la particularité de se trouver non pas dans le village, mais au Truel, dans les gorges de la Jonte.

- Le hameau du Truel, dans les gorges de la Jonte.

- Le hameau de Cassagnes, sur le causse Méjean.

- Hameau de la Volpilière.

Milieux naturels et biodiversité

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[2],[3]. Dans ce cadre, la commune fait partie de la zone cœur du Parc national des Cévennes. Ce parc national, créé en 1967, est un territoire de moyenne montagne formé de cinq entités géographiques : le massif de l'Aigoual, le causse Méjean avec les gorges du Tarn et de la Jonte, le mont Lozère, les vallées cévenoles ainsi que le piémont cévenol[4].

Les Cévennes sont également un territoire reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO en 1985 pour la mosaïque de milieux naturels qui la composent et qui abritent une biodiversité exceptionnelle, avec 2 400 espèces animales, 2 300 espèces de plantes à fleurs et de fougères, auxquelles s’ajoutent d’innombrables mousses, lichens, champignons[5],[6].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 1]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats[8] :

- le « causse Méjean », d'une superficie de 1 269 ha, un site avec des milieux représentatifs des habitats naturels caussenards à dominante dolomitique présentant un Mesobromion riche en orchidées[9]

et un au titre de la directive oiseaux[8] :

- les « gorges du Tarn et de la Jonte », d'une superficie de 41 801 ha, englobant le territoire de près des trois-quarts de la population de Vautours fauves des grands causses qui furent l'un des principaux sites français de réintroduction de cette espèce[10].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Trois ZNIEFF de type 1[Note 2] sont recensées sur la commune[11] :

- les « Arcs de Saint-Pierre » (166 ha)[12] ;

- les « gorges de la Jonte » (2 578 ha), couvrant 6 communes dont deux dans l'Aveyron et quatre dans la Lozère[13] ;

- le « versant ouest du causse Méjean » (775 ha), couvrant 3 communes du département[14] ;

et trois ZNIEFF de type 2[Note 3],[11] :

- le « causse Méjean » (33 342 ha), couvrant 13 communes du département[15] ;

- les « gorges de la Jonte » (4 568 ha), couvrant 8 communes dont deux dans l'Aveyron et six dans la Lozère[16] ;

- les « gorges du Tarn » (14 434 ha), couvrant 19 communes du département[17].

- Cartes des ZNIEFF de type 1 et 2 à Saint-Pierre-des-Tripiers.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Saint-Pierre-des-Tripiers est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4],[18],[I 1],[19]. La commune est en outre hors attraction des villes[I 2],[I 3].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (90,8 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (91,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (51,8 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (39 %), zones agricoles hétérogènes (9,2 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Saint-Pierre-des-Tripiers est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible)[21]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[22].

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le Tarn et la Jonte. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982 et 1994[23],[21].

Saint-Pierre-des-Tripiers est exposée au risque de feu de forêt. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été approuvé en décembre 2014 pour la période 2014-2023[24]. Les mesures individuelles de prévention contre les incendies sont précisées par divers arrêtés préfectoraux et s’appliquent dans les zones exposées aux incendies de forêt et à moins de 200 mètres de celles-ci. L’arrêté du , complété par un arrêté de 2020, réglemente l'emploi du feu en interdisant notamment d’apporter du feu, de fumer et de jeter des mégots de cigarette dans les espaces sensibles et sur les voies qui les traversent sous peine de sanctions. L'arrêté du , abrogeant un arrêté de 2002, rend le débroussaillement obligatoire, incombant au propriétaire ou ayant droit[Note 5],[24],[25].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) et des éboulements, chutes de pierres et de blocs[26]. Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[27].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 19,6 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (15,8 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 121 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 53 sont en en aléa moyen ou fort, soit 44 %, à comparer aux 14 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[28],[Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[27].

Toponymie

Dans les actes antérieurs au XVIe siècle, Saint-Pierre-des-Tripiers est connu sous le nom de Sanctus Petrus de Stirpetis. Lorsque le français fut substitué au latin dans les actes publics, de stirpetis devint d’Extrepieds, Destrepiers, d'Estripiers, des Tripiés (par déglutination)[réf. nécessaire].

On traduisait ces dénominations par « trois pieds, pieds droits, trois pierres », ce qui n'est conforme ni à l'étymologie, ni à la réalité.[réf. nécessaire]

Une meilleure traduction serait donc « Saint-Pierre des Défrichements » ou « Saint Pierre des Essarts »[réf. nécessaire]

Histoire

Au sommet du mont Buisson (1 065 m, point culminant de la commune), au nord-ouest de Saint-Pierre, à 1,5 km à vol d’oiseau, subsiste une enceinte protohistorique d'origine celte (VIe siècle av. J.-C.), vestige d'un oppidum. Elle aurait été un lieu de culte, et le siège d’un temple rustique.

En contrebas du mont Buisson, on trouve une doline cultivée dont le fond plat a été obtenu en bouchant l'entrée d'un aven, comme le montre le mur de soutènement édifié à l'intérieur de l'aven de Baume Fromagère.

Le village est né au Moyen Âge autour d'un prieuré roman dont subsiste la belle église Saint-Pierre.

Sur le causse, on trouve des ruines d'un village de résiniers de la période gallo-romaine et la grotte de l'Homme mort qui a fait l'objet de fouilles archéologiques.

- Le mont Buisson.

- Vue du mont Buisson, point culminant de la commune.

- Enceinte protohistorique du Mont Buisson.

- Mur de soutènement dans l'aven de Baume Fromagère.

- Ruines d'un ancien village gallo-romain de résiniers près des Arcs de Saint-Pierre.

- Entrée de la grotte de l'Homme mort.

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[29]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[30].

En 2019, la commune comptait 90 habitants[Note 6], en augmentation de 15,38 % par rapport à 2013 (Lozère : 0 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Économie

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 4] | 11,1 % | 10,6 % | 4,3 % |

| Département[I 5] | 5 % | 6,4 % | 7,1 % |

| France entière[I 6] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 48 personnes, parmi lesquelles on compte 78,7 % d'actifs (74,5 % ayant un emploi et 4,3 % de chômeurs) et 21,3 % d'inactifs[Note 7],[I 4]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département, alors qu'en 2008 la situation était inverse.

La commune est hors attraction des villes[Carte 3],[I 7]. Elle compte 29 emplois en 2018, contre 26 en 2013 et 13 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 36, soit un indicateur de concentration d'emploi de 80,4 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 50 %[I 8].

Sur ces 36 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 21 travaillent dans la commune, soit 58 % des habitants[I 9]. Pour se rendre au travail, 63,9 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 16,7 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 19,4 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 10].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église Saint-Pierre de Saint-Pierre-des-Tripiers. L'édifice a été inscrit au titre des monuments historiques en 1987[33].

- Église Saints-Pierre-et-Paul de Truel.

- La Sablière : remarquable ensemble de onze bâtisses du XIe siècle, accroché sur le versant nord du causse Méjean sous le rocher de Cinglegros, dominant le Tarn, et auquel on accède en barque.

- Les vases de Chine et de Sèvres, hauts lieux de l'escalade, dans les gorges de la Jonte.

- Arbre remarquable : un orme champêtre imposant (hauteur : 28 m ; envergure 23 m ; circonférence à 1,5 m : 5,90 m) se situe en face de l'église de Saint-Pierre et de son cimetière ; il a été classé Arbre remarquable de France le .

- La Maison des vautours, ouverte depuis 1996.

- L'église Saint-Pierre.

- Les vases de Sèvres et de Chine dans les gorges de la Jonte.

- Le rocher de la Cinglegros dominant les gorges du Tarn.

- Point de vue du sentier des Vautours, gorges de la Jonte.

- La fontaine du Teil, gorges du Tarn.

- Vue sur les gorges de la Jonte depuis la Maison des vautours.

- Les arcs de Saint-Pierre sont des arches naturelles remarquables du causse Méjean.

Personnalités liées à la commune

Édouard-Alfred Martel, fondateur de la spéléologie moderne, a logé régulièrement à la Sablière, hameau à partir duquel il a exploré le causse Méjean, avec Louis Armand, forgeron au Rozier, et notamment découvert l'aven Armand.

Héraldique

|

Blasonnement :

Coupé : au I) d'azur aux clés de saint Pierre, au II) d'argent au vautour de sable de face et contourné, aux col et membres du champ, posé sur un mont de 3 coupeaux de sinople mouvant d'une champagne ondée coupée d'azur et d'azur. |

Voir aussi

Bibliographie

- Gil Jouanard, Les Arcs de Saint-Pierre, Tertium Éditions 2001

- Mathieu Riboulet, Avec Bastien, Éditions Verdier, 2010

Articles connexes

- Liste des communes de la Lozère

- Causse Méjean

- Gorges de la Jonte

Liens externes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[7].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Le débroussaillement s'applique notamment aux abords de constructions, chantiers, travaux ou installations sur une largeur de 50 mètres (selon un principe du droit des assurances, tout propriétaire est tenu d’assurer la protection de ses biens), et de 5 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

Références

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Saint-Pierre-des-Tripiers » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la Lozère » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Saint-Pierre-des-Tripiers » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

Autres sources

- Carte IGN sous Géoportail

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Parc national des Cévennes - les cinq massifs », sur le site du parc national des Cévennes (consulté le )

- « Réserve de biosphère des Cévennes », sur mab-france.org (consulté le )

- « Cévennes - zone centrale - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Saint-Pierre-des-Tripiers », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9101379 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9110105 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Saint-Pierre-des-Tripiers », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « Arcs de Saint-Pierre » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « gorges de la Jonte » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « versant ouest du causse Méjean » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « causse Méjean » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « gorges de la Jonte » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « gorges du Tarn » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Saint-Pierre-des-Tripiers », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Les risques majeurs dans la Lozère », sur www.lozere.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Défense des forêts contre l'incendie (DFCI) », sur www.lozere.gouv.fr (consulté le )

- « Les risques majeurs dans la Lozère », sur www.lozere.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Les risques majeurs dans la Lozère », sur www.lozere.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Saint-Pierre-des-Tripiers », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « Eglise paroissiale Saint-Pierre », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Portail des communes de France

- Portail du Massif central

- Portail de la Lozère et du Gévaudan

На других языках

[de] Saint-Pierre-des-Tripiers

Saint-Pierre-des-Tripiers ist eine französische Gemeinde mit 90 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Süden des Département Lozère in der Region Okzitanien. Sie gehört zum Kanton Florac Trois Rivières.[en] Saint-Pierre-des-Tripiers

Saint-Pierre-des-Tripiers (French pronunciation: [sɛ̃ pjɛʁ de tʁipje]; Occitan: Sant Pèire d'Estripians) is a commune in the Lozère department in Occitanie, southern France.[3][es] Saint-Pierre-des-Tripiers

Saint-Pierre-des-Tripiers es una población y comuna francesa, situada en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Lozère, en el distrito de Florac y cantón de Meyrueis.- [fr] Saint-Pierre-des-Tripiers

[it] Saint-Pierre-des-Tripiers

Saint-Pierre-des-Tripiers è un comune francese di 80 abitanti situato nel dipartimento della Lozère nella regione dell'Occitania.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии