world.wikisort.org - France

Saint-Pierre-Quiberon [sɛ̃pjɛʁkibʁɔ̃] est une commune française, située sur la côte Sud du département du Morbihan et de la région Bretagne. Saint-Pierre-Quiberon constitue la partie nord de la presqu'île de Quiberon, la commune de Quiberon occupant la partie sud. Les habitants de Saint-Pierre-Quiberon, au nombre de 2 084, s'appellent les Saint-Pierrois.

Pour les articles homonymes, voir Saint-Pierre et Quiberon (homonymie).

| Saint-Pierre-Quiberon | |

L'arche de Port Blanc, et en arrière-plan, la « maison des douaniers », deux symboles de la commune. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Morbihan |

| Arrondissement | Lorient |

| Intercommunalité | Auray Quiberon Terre Atlantique |

| Maire Mandat |

Stéphanie Doyen 2020-2026 |

| Code postal | 56510 |

| Code commune | 56234 |

| Démographie | |

| Gentilé | Saint-Pierrois |

| Population municipale |

2 056 hab. (2019 |

| Densité | 273 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 31′ 06″ nord, 3° 07′ 56″ ouest |

| Altitude | 10 m Min. 0 m Max. 26 m |

| Superficie | 7,54 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Unité urbaine | Saint-Pierre-Quiberon (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Quiberon (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Quiberon |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | saintpierrequiberon.fr |

| modifier |

|

Séparé de Quiberon dès 1653[1] à la suite d'un démembrement de la paroisse, Saint-Pierre-Quiberon devient une commune à part entière en 1856, sous le nom de Saint-Pierre, et prend son nom actuel en 1962 (Saint-Pierre-Quiberon était déjà utilisé sur les actes de naissance en 1907).

Saint-Pierre-Quiberon est célèbre pour sa situation sur les bords de la baie de Quiberon qui constitue la partie occidentale de Mor braz, son climat, sa côte sauvage qui a inspiré nombre de peintres et de poètes, notamment au XIXe siècle.

Géographie

Communes limitrophes

Description

La commune de Saint-Pierre-Quiberon couvre la moitié Nord de la presqu'île de Quiberon et comprend notamment la partie sud, la plus étroite, de l'isthme, en fait un cordon littoral, reliant ladite presqu'île au continent (la partie nord faisant partie de la commune de Plouharnel). Cet isthme est long d'environ 6 kilomètres et forme une plaine étroite « formée de sables mouvants qu'y amoncellent les grands vents de sud-ouest » sur laquelle pousse « une herbe courte, menue, clairsemée, mais vigoureuse » où, avant l'aménagement des axes de transport modernes (route et voie ferrée), « où l'on ne marche qu'avec fatigue » et qui était « d'une tristesse indéfinissable ; en y entrant, on croit s'aventurer dans un désert » décrit Benjamin Girard en 1889[4].

Saint-Pierre-Quiberon possède deux façades littorales : la façade Ouest, donnant directement sur l'Océan Atlantique est à dominante rocheuse (sauf au niveau de l'isthme précité, à dominante sableuse) ; très découpée, elle présente des falaises spectaculaires hautes d'une vingtaine de mètres, des pointes marquées (Beg en Aud, Pointe du Percho, Pointe de Marie Venell) alternant avec des anses peu accessibles (Plage du Foso, Porz Guen [Port Blanc], Port Rhu; Port Bara, Port Goulom, Porz Stang) ; elle constitue une partie de la Côte sauvage de Quiberon. Seule la partie située au nord de Portivy, jusqu'au fort de Penthièvre, est plus rectiligne, est d'altitude plus modeste, et forme une longue plage bordée de dunes (la plage de Penthièvre). Cette côte est inhabitée, aux exceptions notables de Portivy et Penthièvre. L'île de Téviec et l'île Tilic, toutes deux sites archéologiques, font partie de la commune de Saint-Pierre-Quiberon, ainsi que quelques îlots comme celui du Guernic et d'autres découvrant principalement à marée basse.

- La plage et le village de Penthièvre.

- La plage du Pouladen au sud du fort de Penthièvre.

- Le port de Portivy: vue d'ensemble.

- Le port de Portivy à marée basse.

- Le port de Portivy à marée haute.

- La plage du Fozo (Foso) à l'ouest de Portivy.

La façade Est, donnant sur la Baie de Quiberon, est moins élevée et moins découpée ; elle présente des pointes peu marquées (Pointe de Kerhostin, Beg Quilvi, Beg Rohu) qui alternent avec de larges anses abritant de larges plages et le port d'Orange ; bénéficiant d'un climat d'abri grâce à son exposition face à l'est, ce littoral est beaucoup plus habité : c'est là que s'est développé le bourg de Saint-Pierre-Quiberon et qu'a proliféré une urbanisation diffuse, les espaces restés naturels y étant peu nombreux.

- La plage de Keraud.

- Saint-Pierre-Quiberon : le port d'Orange, vue générale.

- La plage de Kerbourgnec (vue vers le nord).

- La plage de Kerbourgnec (vue vers le sud en direction de Beg Rohu).

- La plage du Drehen et le camping (limite sud de Saint-Pierre-Quiberon).

L'étroitesse de la presqu'île explique que les espaces intérieurs sont peu nombreux. L'altitude la plus élevée atteint 26 mètres au sud du hameau de Kergroix, le plus important des villages non littoraux, ; les autres étant Kerivendel, Kervihan et Kerboulevin.

La commune compte treize plages accessibles aux baigneurs, dix plages du côté baie : Penthièvre (Baie), Kerhostin, Lizeau, Poul Perneau, Port d'Orange, Kermahé, Kerbourgnec, Beg Rohu, Petit Rohu, Grand Rohu, et trois plages côté océan : Penthièvre (Océan), Château Rouge, et le Fozo. On peut noter l'existence de quatre autres plages sur la Côte Sauvage : Port-Blanc, Port-Bara, Port-Rhu, et Port-Pigeon. Toutefois, la baignade sur ces quatre plages est strictement interdite, compte tenu de la dangerosité de la Côte Sauvage.

Les villages ont su conserver leur caractère traditionnel, avec des maisons de famille en pierre aux fenêtres en demi-lune. Portivy, sur la côte sauvage, est un village de pêcheurs, tandis que le village principal de la commune, Saint-Pierre, accueille des touristes en villégiature depuis les premières décennies du XXe siècle.

Saint-Pierre est, l'été, un lieu de vacances familial et tranquille. La baie de Quiberon, l'une des plus belles baies du monde, se prête aux activités nautiques, notamment pour les enfants qui peuvent profiter du club de voile de Saint-Pierre pour apprendre à naviguer.

Sur la côte ouest de la presqu'île, la Côte Sauvage, paysage réputé, est la propriété du Conservatoire du littoral. La plupart des sites réputés de la Côte Sauvage, tel l'arche de Port-Blanc se trouve sur la commune de Saint-Pierre-Quiberon. Sur la partie saint-pierroise de la côte, on trouve, du nord au sud les lieux-dits suivants : le Fozo, la pointe de Beg-En-Aud, la pointe du Percho, Port-Blanc, Port-Bara, Port-Rhu, et Port-Pigeon. On y trouve une flore précieuse : œillets, bruyère violette, genêt, armérie, œillet marin. L'endroit, magnifique mais dangereux, est interdit aux baigneurs. Cependant, la côte peut se parcourir à pied, en kayak de mer ou à cheval. La partie Sud de ce littoral est incluse dans le domaine militaire de Kergroix[5].

Cadre géologique

La Côte Sauvage (partie située en Saint-Pierre-Quiberon)

La Côte Sauvage désigne la côte ouest de la Presqu'île de Quiberon, et s'étend sur les communes de Saint-Pierre-Quiberon et Quiberon, sur 6,7 km. Cette côte est constituée d'éboulis de rocs, de falaises abruptes de 15 à 22 m, fortement diaclasées, ainsi que de petits massifs dunaires dont quelques-uns prennent localement la forme de dunes perchées (dites fossiles), reliques de l'ancien massif dunaire de Gâvres-Quiberon[6]. Ce site présente quatre intérêts majeur : intérêt géologique lié à l'ossature de la presqu'île formée par l'un des grands alignements syntectoniques du Sud-Bretagne (cisaillement sud-armoricain) ; intérêt faunistique : les milieux ouverts (dunes et pelouses littorales) servent de lieux de repos aux oiseaux migrateurs et hivernants, tandis que la lande côtière renferme une faune entomologique et une avifaune d'une grande diversité ; intérêt floristique : la frange littorale renferme des formations végétales emblématiques (pelouses littorales, végétation dunaire et landes rases) ; intérêt paysager : trait de côte escarpé, caractère austère et buriné de l'espace, agitations et couleurs changeantes de la mer, variété des panoramas[7].

- Le camp néolithique de la pointe de Kroh Kolle[8], protégé par un éperon barré[9] ;

- Porz Stang ou Port[10] Stang[11] ;

- Le Rocher du Lion et de l'Indien (rochers zoomorphes, exemple classique de paréidolie) ;

- Porz Goulom ou Port Pigeon (peut-être en référence à saint Colomban, nom dérivé du latin colombus qui signifie pigeon, visiteur de ce lieu selon le légendaire local[12] ;

- L'îlot de La Truie ;

- Port Bara[13] ;

- Port Rhu[14] ;

- La pointe de Marie Venell ;

- Port Blanc (Porz Guen) et, nichées dans des criques, ses trois plages de sables grossiers avec graviers et galets. Le profil de leur estran très pointu subit de grandes variations saisonnières en fonction du régime des houles[15]. Site marqué par son arche (arche de Port-Blanc ou de Port-Gwen, aussi appelée la Roche Percée) menacée de disparition car elle est exposée aux tempêtes d'hiver en plein ouest, avec les vagues mesurant jusqu'à trois mètres[16] ; les « Dolmens du Port-Blanc » fouillés par Félix Gaillard en 1883 à la suite de la visite nocturne de quelques chercheurs de trésor. Ces dolmens sont en réalité un cairn d'une hauteur de 1 à 1,50 m, englobant deux dolmens à couloir (contenant les ossements humains de 37 individus, « ce qui ferait déjà de ce lot de loin le plus important ensemble exhumé d’un monument mégalithique sur le Massif armoricain »), et en annexe au nord-est, un bloc couché[17]. En façade, ce complexe mégalithique est flanqué d'un muret de pierre sèche servant de parement externe au monument, dont il ne reste aujourd'hui que l'assise basale. Le cairn, visible juste avant l’aménagement récent, est désormais recouvert d’un niveau de sable qui le camoufle. Ce complexe mégalithique est classé au titre des monuments historiques en 1889[18] ;

- La pointe du Percho[19] et la « maison des douaniers », nom impropre car il s'agit d'un corps de garde associé à une batterie d'artillerie qui était équipée de deux canons de marine de douze en fer sur affût de côte. Cette batterie faisait partie des douze batteries qui se sont succédé dans le temps sur le pourtour de la presqu'île depuis le XVIIe siècle. Selon l'historien local Dominique Hillion, elle communiquait par télégraphie optique avec le fort de Taillefer à Belle-Ile, le fort de Surville à Groix et vraisemblablement, compte tenu, de l'orientation de fenêtres, avec la citadelle de Port-Louis[20] ;

- La pointe de Beg-En-Aud[21], connue pour son éperon barré attribué aux Vénètes qui l'utilisèrent comme camp retranché à l'époque gallo-romaine, d'où le folklore local qui en fait le village d'Astérix résistant à Jules César pendant la Guerre des Vénètes[9]. Le tumulus mesurant 50 mètres de long et 5 mètres de haut pourrait être une tombe scandinave et a servi de talus de défense aux habitants de la pointe[22]. Le site a livré des silex attribués initialement au Néolithique. La prospection d'un locus a permis d'identifier un atelier de débitage[23] daté de la fin du Mésolithique, comme à Téviec[24]. Sur ce site, il existe un four à goémon encore parfaitement intact. Les deux autres fours à goémons de la presqu'île sont reconstitués de part et d’autre du sentier de la pointe du Conguel[25].

- La Côte sauvage entre la pointe du Percho et celle de Beg en Aud.

- La pointe du Percho vue du sud.

- Vue vers le sud de la Côte sauvage depuis la pointe du Percho.

- Chemin vers la plage de Port Bara.

- La plage de Port-Bara.

- Rocher de la Truie, entre Port Pigeon et Port Bara.

- Plage de Port Pigeon (aussi connu sous le nom de Port Goulom).

- Rocher du Lion.

En 2006, le Conservatoire du littoral et le Syndicat mixte du Grand site de Gâvres Quiberon ont lancé la mise en œuvre d'un grand projet de réhabilitation globale du patrimoine côtier prévu par le programme de l’Opération Grand Site (opération dont l’aboutissement est l’obtention du label Grand Site de France d’ici 2018), afin de réduire les dégradations provoquées par la surfréquentation touristique (stationnement et cheminement sauvages, régression du couvert végétal et tassement du sol par piétinement intense, développement de sentes et de brèches d'érosion en limite d'emprise de la voie). Les travaux de requalification portent sur la délimitation et la mise en défens des zones sensibles (clôtures basses bifil ou trifil, ganivelle) ; la restauration des sols érodés et de la végétation (pose de toile de jute, transfert de mottes de végétation locale, installation de fascines, etc.) ; la matérialisation claire d’un réseau de sentiers piétonniers (léger décaissement, passerelles, empierrement, balisage par des cairns) ; l’installation d’une signalétique d’information (panneaux, micro-pupitres au sol). Avec les chartes et les gardes littoraux assermentés, cette signalétique a notamment pour but de sensibiliser la population[26].

Autres villages, écarts et lieux-dits

Saint-Pierre-Quiberon est constitué de 17 villages, quartiers ou lieux-dits : Penthièvre, Portivy, Kerhostin, Kerniscob, Runaron, le Roch, Keraude, le Praner, Kergroix, Kermahé, Kerdavid, Keridenvel, Kerbourgnec, Kervihan, Kerboulevin, Petit Rohu et Grand Rohu[27].

Le chiffre peut, selon les sources, varier. Ainsi, sur le site officiel de la commune, le chiffre de 14 villages est annoncé. En effet, Runaron est (à tort) considéré comme partie intégrante de Portivy, tout comme le Praner est vu comme le centre même de Saint-Pierre-Quiberon. Enfin, on considère parfois le Rohu comme une entité globale, sans tenir compte de la séparation entre Petit Rohu et Grand Rohu. Sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-Quiberon on trouve, outre ceux de la Côte sauvage, les lieux-dits suivants, du nord au sud :

- Penthièvre

Penthièvre est le village situé le plus au nord de Saint-Pierre-Quiberon. Il est limité au nord par la forêt domaniale de Quiberon (située sur la commune de Plouharnel), à l’est par la baie de Quiberon, à l’ouest par l’océan, et au sud par le village de Kerhostin.

Outre quelques hôtels et restaurants, le village est essentiellement constitué de résidences secondaires. La chapelle de Penthièvre, à l’est de la route départementale, date du XXe siècle.

C’est à Penthièvre que se situe l’isthme qui forme l'entrée de la presqu'île de Quiberon. En son endroit le plus étroit, l’isthme ne mesure que 22 mètres. Au sud de l’isthme, côté océan, se situe le fort de Penthièvre. En 1748, afin de se prémunir contre une attaque anglaise dont l'objectif était la destruction de Lorient (base de la compagnie française des Indes, rivale de la compagnie anglaise installée à Londres), le duc de Penthièvre, amiral de France et gouverneur de Bretagne, ordonne de fortifier la palisse (ancien nom du promontoire où se trouve le fort actuel). Sur les projets de M. de Marolles, ingénieur du roi, sont effectués la construction de la « redoute » de Quiberon et le terrassement en forme de saillant de trois mètres de hauteur, comportant un logement pour trente hommes et un magasin à poudre.

On a appelé la redoute Fort de Penthièvre du nom de son fondateur.

Le fort évolua avec le temps et prit sa forme définitive à la Vauban entre 1841 et 1845.

Le 20 juillet 1795, sa reprise par les Républicains marque la fin de l'expédition de Quiberon, tentative de débarquement des royalistes en Bretagne.

Le 23 juin 1933, il est désaffecté et classé monument historique.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il fait partie du mur de l'Atlantique. D'avril à juillet 1944, il sert de geôle, de tribunal sommaire, de lieu d'exécution et de charnier : 59 résistants du maquis de Locminé y sont exécutés. Un monument élevé sur le glacis du fort rappelle leur sacrifice, qui est commémoré chaque année le 13 juillet.

Depuis 1969, le fort est placé sous la responsabilité du 3e régiment d'infanterie de marine stationné à Vannes. Il sert maintenant de centre d'instruction et d'initiation commando. Certaines parties sont ouvertes à la visite.

- Chapelle de Penthièvre.

- Arrêt ferroviaire de l'Isthme, entre Penthièvre et Kerhostin, desservi par la ligne d'Auray à Quiberon.

- Fort de Penthièvre.

- Kerhostin

Kerhostin (formé de l'appellatif breton ker, « maison, lieu habité » et de Hâsteinn, peut-être un nom d'un colon scandinave, une vieille légende attribuant la fondation du village à ce Viking[28]) est, avec Penthièvre, le seul village de Saint-Pierre-Quiberon à posséder des plages de chaque côté de la presqu’île. Le centre historique du village, constitué de vieilles maisons de granit, est situé du côté baie.

- Portivy

Portivy (port d'Ivy) est un village de pêcheurs, et le seul port de la Côte Sauvage.

La chapelle Notre-Dame-de-Lotivy (XIe siècle), édifiée à l'emplacement d'un ancien oratoire dédié à Dewi (David), saint du pays de Galles. Servant aux ducs de Bretagne qui viennent chasser dans la forêt de Quiberon, il s'agit de la chapelle d'un ancien prieuré (Loc-Dengui, « lieu de David » en breton, ce qui a donné Lotivy) de Sainte-Croix-de-Quimperlé abandonné dès le XVIIe siècle. Le duc Hoel (1066-1084) et son épouse Havoise font en effet don de leur domaine à l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé en 1069. La chapelle est pillée et brûlée par les Anglais en 1746. Elle est reconstruite par l'abbé Le Toulec en 1845 à la suite d'une vision en 1844 d'une jeune fille de Kerhostin, Marie-Françoise Sonic, qui décide d'aller faire une prière à la Vierge dans les ruines de la chapelle, pour la guérison de sa mère malade. La Vierge lui demande de reconstruire la chapelle. Le 8 septembre 1845, fête de la nativité de la Vierge, le premier pardon[29] de Notre-Dame de Lotivy est organisé à Portivy[30]. Les stalles, placées dans le chœur autour de l'autel, datent du XIXe siècle. On y trouve plusieurs ex-voto, dont la réplique d'un trois-mâts « le Pierre Déarné ») qui date du XIXe siècle. La chapelle est dédiée à la Vierge mais elle conserve la petite statue de Saint-Ivy, premier possesseur des lieux et patron de la Bretagne[22].

C'est en 1069, qu'est fondé le prieuré de Lotivy, à l'entrée de la presqu'île de Quiberon. En 1208, se termine un long procès suscité à l'abbaye de Quimperlé par les forestiers de Quiberon, au sujet d'une pièce de terre, d'un pré et d'un jardin, situés dans le voisinage de Lotivy. L'affaire est tranchée par la cour du comte, dans le cloître de Saint-Gildas d'Auray, le 20 juin de cette année, en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix (Quimperlé). Le prieuré de Lotivy est longtemps occupé par des religieux venus de Quimperlé. La statue de Notre Dame de Lotivy est exposée désormais en l'église paroissiale de Saint-Pierre-Quiberon. La fontaine de la chapelle Notre-Dame de Lotivy, qui date du XVIIe siècle, est le lieu où David, ou l'un de ses disciples, se serait désaltéré. Selon une croyance ancienne, les mères qui plongent les jambes de leurs enfants dans cette eau, les voient marcher plus précocement[22].

Comme Téviec, l'île de Thinic a été un site archéologique depuis les fouilles réalisés par Félix Gaillard en 1883[31] puis par Zacharie Le Rouzic en 1916[32]. Ces fouilles ont mis au jour une nécropole dans laquelle chaque corps était en position fœtale avec peu d'objets en offrandes. Les coffres attribués à l’âge du Bronze sont formés de grosses dalles verticales et d'une pierre de couverture à la manière d'une petite sépulture du Néolithique. Le mobilier assez pauvre et l'ancienneté des fouilles anciennes dont les conclusions sont peu fiables, rend leur attribution chronologique délicate[33].

Le village de Portivy marque le commencement de la Côte Sauvage, avec comme premier site touristique la pointe de Beg-An-Aud.

- Port de Portivy.

- Portivy après une tempête.

- Chapelle de Lotivy.

- Chapelle de Lotivy.

- Île de Thinic

- Runaron

Runaron (aussi transcrit Renaron, la colline des aulnes) est un village situé au sud Portivy et au nord de Kergroix. Dans bien des esprits, Runaron est un quartier, une dépendance de Portivy alors qu'il s'agit à l'origine de deux villages bien distincts. On peut voir à Runaron les restes du dolmen de Runaron, dont il ne subsiste que deux pierres. Une stèle en granit - copie de la stèle originale installée sur l'ilôt de Guernic - surmontée d'un casque de la Première Guerre mondiale, a été érigée près de la plage du Fozo (du breton « fosseu » = les fosses). Elle est dédiée à toutes les mères des jeunes soldats américains qui lors de la Première Guerre mondiale ont offert leur vie pour que les Français puissent vivre en peuple libre.

- Keraude

Keraude est un village situé côté baie, au sud de Kerhostin et à l'est du village du Roch. On y trouve l’école privée de la commune. Bel ensemble de villas datant du XIXe siècle en front de mer.

- Le Roch

Le Roch est un village situé à l’ouest de la route départementale 768, entre Keraude et Portivy. On y trouve un très beau dolmen à cupules, - ce qui est rarissime - dans un état de conservation exceptionnel. Le calvaire (1913) est l'œuvre de l'entrepreneur Jamet. Il est situé à Roch-en-Aud. Ce calvaire a été béni le 23 mars 1913 par M. l'Abbé Le Senne, natif de Saint-Pierre-Quiberon et futur évêque de Beauvais.

- Kergroix

Kergroix est un village situé côté océan. On peut y noter la présence d’une zone artisanale, où se situent notamment les ateliers municipaux, ainsi que l'existence d'un terrain militaire aujourd'hui abandonné. Le blockhaus qui domine Kergroix est un des points culminants de la commune de Saint-Pierre-Quiberon (26 mètres).

- Vue sur la ZA de Kergroix depuis le blockhaus qui domine le lieu.

- Vue sur le terrain militaire de Kergroix depuis le parking de Port Pigeon.

- Cristes marines (Crithmum maritimum) sur l'ancienne voie ferrée servant à déplacer les cibles.

- Le Praner

Situé au cœur de Saint-Pierre-Quiberon, Le Praner est le quartier délimité au nord par Keraude, à l'ouest par la route départementale 768 et à l'est par l'avenue Général-de-Gaulle. On y trouve un bel ensemble de vieilles maisons bretonnes.

- Kerdavid

Kerdavid est le village qui, avec le Praner, forme le centre de la commune de Saint-Pierre-Quiberon. On y trouve notamment la mairie, l'école publique Obélix, l’ancien et le nouveau presbytère.

- Mairie de Saint-Pierre-Quiberon.

- Kermahé

Kermah est un village situé côté baie, entre le Port d'Orange et Kerbourgnec. On peut y admirer la statue Notre-Dame des flots (1889). Au sud du Port d’Orange se trouve la plage de Kermahé.

- Église de Saint-Pierre-Quiberon (1935).

- Notre Dame Des Flots (1889) sur le Port d'Orange.

- Kerbourgnec

Kerbourgnec est un village situé côté baie, entre au sud de Kermahé et au nord du Rohu. On y trouve un ensemble mégalithique constitué d'un « cromlech » de 42 pierres, et 26 menhirs disposés sur cinq lignes. L'ensemble est nommé alignements de Kerbourgnec. Le village apparaît sur les registres dressés à la suite du sac de Quiberon en 1746. À Kerbourgnec est situé le club de tennis, un club de voile, un plan d'eau autour duquel se dresse un parcours sportif et une plage. Un lotissement, nommé résidence de Kerbourgnec, a vu le jour en 2009. Les stèles mégalithiques sont désormais insérées dans ce tissu urbain.

- Alignements de Kerbourgnec.

- Cromlech de Kerbourgnec.

- Plage de Kerbourgnec (en direction du Rohu).

- Keridenvel

Keridenvel est un village situé à l’ouest de la départementale. On y trouve notamment le stade municipal : le stade Roger Boutet, la salle omnisports (ouverte en mars 2008) et son parking qui sert d'aire de stationnement des camping-cars (à la suite de la décision de fermer les parkings de la côte sauvage aux camping cars), ainsi que le terrain militaire, à l'abandon depuis de nombreuses années. Une partie des baraquements présents sur ce terrain est rasée en novembre 2010, le reste de bâtiments étant dans l'expectative.

- Stade Roger-Boutet.

- Kervihan

Kervihan est un village situé à l’ouest, côté océan. On y trouve l’une des dernières fermes de la commune.

- Kerboulevin

Kerboulevin, hameau limitrophe de Quiberon, marque la limite sud de Saint-Pierre-Quiberon.

- Petit Rohu

Le Petit Rohu est un hameau situé côté baie, entre Kerbourgnec et le Grand Rohu, au niveau de la crique de Porh Fetan[34] qui recèle des vestiges archéologiques singuliers[35]. Cette crique correspond au talweg transversal débutant vers la Côte Sauvage entre la crique de Porh Goulom et Porz Stang[36], et la pointe de Kervihan, et qui sépare la presqu'île en deux, formant la limite communale entre Saint-Pierre-Quiberon et Quiberon. Le talweg du vallon humide[37] canalise un cours d'eau qui aboutit au « marais du Parco »[38], site de 10 ha inventorié depuis 1960 en ZNIEFF nommée « Marais de Quiberon-Rohu »[39]. L'École Nationale de Voile et des Sports Nautiques (ENVSN) y abrite quelques équipes nationales se préparant aux championnats du Monde et aux Jeux Olympiques. Des championnats au niveau national et mondial y sont organisés régulièrement. Un fortin datant du XVIIe siècle y surplombe la baie.

- Grand Rohu

Le Grand Rohu est un village limitrophe de Quiberon, il marque la limite sud de la commune de Saint-Pierre-Quiberon, côté baie.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[40]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[41].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[44] complétée par des études régionales[45] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Quiberon », sur la commune de Quiberon, mise en service en 1976[46] et qui se trouve à 4 km à vol d'oiseau[47],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,6 °C et la hauteur de précipitations de 667 mm pour la période 1981-2010[48]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Belle Ile-Le Talut », sur la commune de Bangor, mise en service en 1930 et à 23 km[49], la température moyenne annuelle évolue de 12,4 °C pour la période 1971-2000[50], à 12,7 °C pour 1981-2010[51], puis à 13 °C pour 1991-2020[52].

Transports

Saint-Pierre-Quiberon est desservi par la D 768 (ancienne Route nationale 168) venant d'Auray via Plouharnel et allant jusqu'à Quiberon. Rectiligne, cette route a servi d'axe d'urbanisation sur une bonne partie de son tracé ; des aménagements ont été effectués pour y réduire la vitesse des automobilistes.

L'ancienne ligne ferroviaire à voie unique d'Auray à Quiberon est à nouveau utilisée en saison estivale par le "Tire-bouchon", un service de transport des voyageurs permettant aux passagers qui l'empruntent d'éviter les bouchons routiers parfois très importants l'été entre Plouharnel et Quiberon. Cette ligne ferroviaire dessert notamment la gare de Saint-Pierre-Quiberon.

- La gare de Penthièvre en 2010.

- Le quai de la halte de l'isthme de Penthièvre vu de la cabine du ""Tire-bouchon".

- Gare de Kerhostin : l'ancien bâtiment voyageurs.

- La gare de Saint-Pierre-Quiberon.

- Panneau d'information du "Tire-bouchon" en gare de Saint-Pierre-Quiberon.

Urbanisme

Typologie

Saint-Pierre-Quiberon est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5],[53],[54],[55]. Elle appartient à l'unité urbaine de Saint-Pierre-Quiberon, une unité urbaine monocommunale[56] de 2 060 habitants en 2017, constituant une ville isolée[57],[58].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Quiberon, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 2 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[59],[60].

La commune, bordée par l'océan Atlantique, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[61]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[62],[63].

En 2020, 66,5 % des logements de Saint-Pierre-Quiberon étaient, selon l'INSEE, des résidences secondaires[64].

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 45,9 % | 360 |

| Équipements sportifs et de loisirs | 2,9 % | 23 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 5,7 % | 45 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 6,5 % | 51 |

| Forêts de conifères | 0,4 % | 3 |

| Pelouses et pâturages naturels | 11,6 % | 91 |

| Landes et broussailles | 13,5 % | 106 |

| Plages, dunes et sable | 11,4 % | 89 |

| Zones intertidales | 1,4 % | 11 |

| Mers et océans | 0,6 % | 5 |

| Source : Corine Land Cover[65] | ||

Toponymie

Saint-Pierre Quiberon devient une commune à part entière sous le nom de Saint-Pierre en 1856[66] ; puis sous le nom Saint-Pierre-Quiberon en 1961.

La forme bretonne (Sant-Pêr) a été francisée en Saint-Pierre. Saint-Pierre-Quiberon (ancien quartier de Quiberon) tire son nom de l'ancienne chapelle élevée vers 1730[67].

En breton moderne le nom de la commune est Sant-Pêr-Kiberen.

Histoire

Préhistoire

Les premières sépultures et squelettes humains retrouvés sur la presqu'île (et plus précisément sur l’îlot de Théviec à Saint-Pierre-Quiberon lors des fouilles de 1886 menées par les époux Péquart) datent du Mésolithique, vers 5000 ans av. J.-C.[68]. L'allée couverte de Port-Blanc a été fouillée en 1883 par Félix Gaillard.

- Téviec : deux squelettes de jeunes femmes (trouvés lors des fouilles de 1886).

- Colliers de coquillages et parures diverses trouvés dans les sépultures de Téviec (Musée de préhistoire de Carnac).

- Allée couverte de Port-Blanc : vue plongeante sur l'intérieur de la salle (fouilles de 1883).

- Allée couverte de Port-Blanc : ossements (fouilles de 1883).

Pendant la période du Néolithique armoricain, entre 4500 et 2000 ans av. J.-C., les hommes ont dressé des mégalithes : menhirs, dolmens et allées couvertes sont bâtis sur la presqu'île de Quiberon et aux alentours. À Kerbourgnec (Saint-Pierre-Quiberon), se trouvent des alignements de menhirs (23 menhirs) et un cromlech datés du néolithique (entre 3000 et 5000 ans av. J.-C.), ainsi qu'un dolmen au village du Roch.

- Les alignements de menhirs de Kerbourgnec.

- Les alignements de menhirs de Kerbourgnec.

- Le cromlech de Kerbourgnec.

Antiquité

L'Âge du bronze révolu, les Gaulois du peuple des Vénètes règnent sur un territoire représentant l'actuel Morbihan. Au livre III de La Guerre des Gaules, Jules César indique « Par leur marine considérable, leur supériorité nautique bien reconnue et leurs relations commerciales avec l'île de Bretagne, les Vénètes étaient devenus un peuple très puissant, dont l'autorité s'étendait au loin sur tout le littoral de la Gaule et de la Bretagne insulaire. Ils possédaient un petit nombre de ports situés sur cette mer ouverte et orageuse à de grandes distances les uns des autres et rendaient tributaires presque tous les navigateurs obligés de passer dans leurs eaux »[69]. L'éperon barré de la pointe de Beg en Aud fut un ancien tumulus néolithique réutilisé comme camp fortifié gaulois (il est protégé par un rempart de 40 mètres de long et haut de 2 à 3 mètres)[70] datant de l'Âge du fer[71] ; le site est classé monument historique depuis 1927[72].

À la suite de l'invasion de la Gaule par les Romains, l'Armorique et les Vénètes sont asservis par ces derniers en 56 av. J.-C.

Vers l'an 435, les Angles et les Saxons conquièrent la Grande-Bretagne. Les Bretons sont voués à l'exil. Ils émigrent en Armorique qui deviendra peu de temps après la Bretagne. C'est à cette époque que débute la christianisation du territoire.

Moyen Âge

L'actuelle presqu'île de Quiberon est une île jusqu'au XIe siècle. Avec le temps et à cause d’un déboisement massif, le sable se déplace progressivement vers la baie, créant un tombolo, entre l'île de Quiberon et le continent. C’est à cette époque que l'île se transforma en presqu'île.

Saint-Pierre-Quiberon fit partie de la paroisse de l'Armorique primitive de Plouharnel, puis de celle de Quiberon[73], qui dépendait du doyenné de Pou-Belz[74].

Le prieuré de Lotivy, situé au nord de la presqu'île, fut d'abord placé sous le patronage de saint Ivy (d'où son nom initial Loc Ivy ("prieuré de saint Ivy"), puis sous celui de "Notre-Dame de Lotivy"[4].

Renaissance

En avril 1975 un trésor monétaire contenant 624 monnaies espagnoles, caché peu après 1590 lors de l'invasion espagnole (les Espagnols occupaient notamment Blavet) liée à la Huitième guerre de Religion, a été trouvé près du village de Kerhostin à l'entrée de la presqu'île de Quiberon[75].

XVIIe siècle

En 1653[1], Saint-Pierre, même si elle n'est pas encore une commune au sens propre (la commune est une entité administrative créée après la Révolution), mais une paroisse, est détachée de celle de Quiberon.

XVIIIe siècle

En 1746, la presqu'île voit le débarquement de l’escadre anglaise de l’amiral Lestock, composée de quarante vaisseaux. Les soldats anglais se livrent au sac de la presqu'île qui marqua l'histoire de Quiberon[76]. Le capitaine général de Penhoët, gouverneur de la presqu'île, refuse de se rendre. Les combats s'intensifient, l'armée française est battue et les habitants se voient dans l'obligation de fuir. En raison des dégâts engendrés par ces combats (l'église Saint-Pierre, la chapelle de Lotivy et de nombreux hameaux sont dévastés), le duc de Penthièvre aménage des redoutes dans la presqu'île. La construction du fort de Penthièvre débute en 1748.

Révolution française

En juin 1795, l'expédition de Quiberon à Carnac entraîne le débarquement de 5 400 émigrés royalistes venus d'Angleterre. 12 000 Chouans du Morbihan qui les attendaient s’allient à eux. Mais les royalistes ne peuvent s'entendre sur les stratégies à adopter (notamment à cause du double commandement du comte de Puisaye et du comte d’Hervilly). L'Armée républicaine, menée par le général Hoche, profite de la discorde et repousse les royalistes sur la presqu'île lors de la bataille de Plouharnel. Ces derniers se retranchent dans le fort Penthièvre, mais sont assaillis par les républicains le 20 juillet. Le lendemain, à bout de force et divisés, les royalistes capitulent : sur les 6 263 arrêtés, 748 sont fusillés par les républicains.

- Panneau commémoratif de la bataille de Quiberon du 21 juillet 1795, placé près du Fort de Penthièvre.

- Plaque évoquant la bataille de Quiberon du apposée à côté de la mairie de Saint-Pierre-Quiberon.

La chapelle de Lotivy est dévastée par les troupes républicaines « qui en enlevèrent la charpente, dans le dénuement où elles se trouvaient de bois de chauffage, dont le pays manque absolument ». Elle fut reconstruite en 1846[4].

XIXe siècle

À la fin du XVIIIe siècle, le confiseur Nicolas Appert fait une grande découverte concernant la stérilisation des aliments, qu'il publiera, sans déposer de brevet, en juin 1810. De ce fait, le quartier des conserveries de Port Maria à Quiberon se développe. Quiberon devient le premier port sardinier de France en créant des « usines à sardines », et Saint-Pierre profite de cette expansion.

La première tentative « d'indépendance » communale remonte à 1831, et l'idée de séparer les deux localités date du milieu de XVIIe siècle. En 1856, Saint-Pierre se sépare de Quiberon et devient une commune à part entière. L'année précédente un rapport du Conseil général du Morbihan indique que les habitants de la section de Saint-Pierre de Quiberon « ont depuis longtemps formé une demande tendant à ce que leur section soit érigée en commune distincte » ; cette demande est « combattue avec force par le conseil municipal de Quiberon » mais « la section de Saint-Pierre a été érigée en paroisse en 1843 » ; « le Fort-Penthièvre et les habitants de plusieurs villages (..) sont éloignés de plus de 6 kilomètres (...) du bourg de Quiberon (...) situé à l'extrémité de la presqu'île » ; d'ailleurs « la section de Saint-Pierre possède tous les édifices communaux qui sont nécessaires, tels qu'une église, un presbytère et une maison d'école (...) »[77].

En 1881 Saint-Pierre-Quiberon obtient une subvention du Conseil général du Morbihan pour l'agrandissement de sa maison d'école des garçons, devenue insuffisante[78].

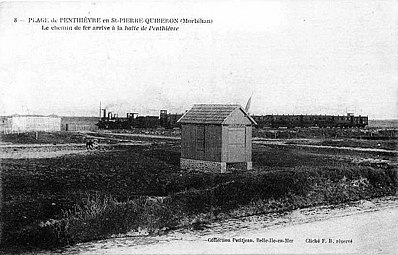

Le 23 juillet 1882[79], a lieu l'inauguration de la ligne d'Auray à Quiberon, et l'ouverture de trois gares (Saint-Pierre, Kerhostin et Penthièvre) sur la commune. Cette ligne stratégique est prévue pour transporter des munitions près des batteries disposées le long de la côte. Néanmoins, dès son ouverture, quelques touristes attirés par la nouvelle vogue des bains de mer vont l'emprunter.

Benjamin Girard décrit ainsi Saint-Pierre-Quiberon en 1889 :

« La commune de ce nom a été formée, il y a quelques années, aux dépens de celle de Quiberon, dont elle est limitrophe ; sa population est en grande partie composée de marins et de pêcheurs. Le fort Penthièvre est sur le territoire de cette commune où l'on remarque, près du bourg, un groupe de beaux menhirs. Devant le bourg, qui a une population agglomérée de 704 habitants [pour une population totale de 1 848 habitants], se trouve une petite anse parfaitement abritée, où relâchent quelques caboteurs du pays. (...)[80] »

Par une délibération du le conseil municipal de Saint-Pierre demande que la commune soit désormais autorisée à poter le nom de Saint-Pierre-Quiberon, nom sous lequel elle est généralement connue[81].

XXe siècle

La Belle Époque

Le peintre post-impressionniste Maxime Maufra s'installe en 1903 dans une petite ferme à Kerhostin, dont il fait l'acquisition en 1910.

Train arrivant à la halte de Penthièvre vers 1900 Marée basse à Kerhostin

Maxime Maufra, 1913

Collection privée, Vente 2016

Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Saint-Pierre-Quiberon porte les noms de cinquante-et-un soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale[82]. La plaque commémorative située dans la chapelle Notre-Dame-de-Lotivy en recense cinquante-deux[83].

Justin Lorho, né en 1892 à Saint-Pierre-Quiberon, soldat au 3e régiment d'artillerie coloniale, fut fusillé pour l'exemple le à Verderonne (Oise) pour « abandon de poste et désertion en présence de l'ennemi »[84].

Des prisonniers allemands furent détenus pendant la guerre au fort de Penthièvre. le "Bulletin paroissial" de Saint-Pierre-Quiberon écrit en juillet 1915 : « On occupe nos prisonniers boches à nous faire de belles routes du côté de Saint-Clément et du Conguet, mais le travail ne les tue pas, et personne ne songe à les plaindre. (...) On vient d'en expédier quarante de Belle-Île à Houat pour y travailler au nouveau port »[85].

L'entre-deux-guerres

- La récolte du goémon à Portivy vers 1920 (carte postale Villard).

- Le port d'Orange vers 1920 (carte postale).

- La plage de Kermahé vers 1935 (carte postale).

Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Saint-Pierre-Quiberon porte les noms de vingt-huit personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi elles, Joseph Le Bourges[Note 7], résistant, participa aux combats de Saint-Marcel et fut fait prisonnier ; il fut jugé par une cour martiale allemande et fusillé le à Berné ; il a été décoré de la Médaille militaire et de la Croix de Guerre ; Constant Vinet[Note 8], lui aussi résistant des FFI, fut déporté depuis Rennes début août 1944 via Belfort vers le camp de concentration de Natzwiller-Struthof, puis transféré au camp de concentration de Dachau où il est mort le [82].

Durant cette période, la presqu'île est occupée par l'armée allemande de juin 1940 au (la presqu'île est libérée seulement deux jours après la capitulation officielle de l'Allemagne le ). Un mouvement de résistance s'organise à partir de 1943 dans la presqu'île de Quiberon, dont les effectifs montent jusqu'à 129 membres dans les premiers mois de 1945 ; Hébert Henrio, un pêcheur de Portivy, dirige le "Front national de la Résistance" dans la partie nord de la presqu'île[86].

Cinquante résistants ont été fusillés par les Allemands le au fort de Penthièvre[87].

- Le monument commémoratif en la mémoire des résistants emprisonnés au fort de Penthièvre.

- Plaque commémorative à la mémoire des 50 résistants torturés et assassinés au fort de Penthièvre par les Allemands le .

Guy Le Cogniac de la Longrays[88] ; Compagnon de la libération, est inhumé dans le cimetière de Saint-Pierre-Quiberon[89].

Après guerre

Trois soldats originaires de Saint-Pierre-Quiberon sont morts pendant la guerre d'Indochine : Pierre Bayot[90], A. Le Baron et Roger Rio[91].

Le nom original de la commune était Saint-Pierre lors de la création officielle de la commune en 1856, et il en fut ainsi pendant près d'un siècle, jusqu'en 1962, date à laquelle le nom devint Saint-Pierre-Quiberon, afin de profiter de l'essor touristique de la commune voisine de Quiberon.

Les personnes de passages sur la presqu'île (touristes, mais aussi des propriétaires de résidences secondaires.) pensent parfois, à tort, que Saint-Pierre n'est qu'un quartier de Quiberon, alors qu'il s'agit bien d'une commune à part entière, avec sa mairie, son conseil municipal et son code postal.

XXIe siècle

En 2010, la question d'une fusion entre Saint-Pierre-Quiberon et Quiberon est relancée avec l'adoption du texte définitif du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, grandement facilitée puisque ne nécessitant plus que l'accord du préfet et des conseils municipaux des communes concernées. En janvier 2019 la maire de Saint-Pierre-Quiberon, Laurence Le Duvéhat, a envoyé une lettre à ses administrés pour les consulter à ce propos qui, à ce jour, reste un projet non abouti[92].

Politique et administration

- La mairie de Saint-Pierre-Quiberon.

Population et société

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1861. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[99]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[100].

En 2019, la commune comptait 2 056 habitants[Note 18], en diminution de 2,84 % par rapport à 2013 (Morbihan : +2,97 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

En 2018, selon l'Insee, 66,3 % des logements étaient des résidences secondaires à Saint-Pierre-Quiberon.

Économie

Enseignement

Deux écoles primaires à Saint-Pierre-Quiberon : l'école publique Éric Tabarly est située rue Georges-Clemenceau, tandis que l'école privée Saint-Joseph est à Keraude.

Sports

Saint-Pierre-Quiberon regroupe différents équipements sportifs : le stade municipal Roger-Boutet, qui abrite les équipes de football et le club de boule bretonne, une salle de tennis et une base nautique à Kerbourgnec, un skatepark à Keridenvel. Depuis mars 2008, la commune de Saint-Pierre-Quiberon dispose d'une salle omnisports située à Keridenvel. En juin 2013, un terrain multisports en aluminium a été installé à proximité de la plage de Kermahé[102].

Saint-Pierre-Quiberon est un haut lieu du surf breton avec sa partie côte sauvage (Port Blanc, Port Rhu, Port Bara). De nombreux professionnels du surf y ont fait escale (Nat Young, Jay Moriarity, Martin Potter, Richard Schmidt, Robert Wingnut, Tom Curren, Cory Lopez, Michel Bourez, Patrick Beven, Didier Piter). Avec le développement, du surf des écoles ont vu le jour : École de surf du Spirit et École de surf Surfing Paradise.

Le , une "Réserve de vagues", vaste de 30 hectares, la première créée en France métropolitaine, a été approuvée par le conseil municipal. La commune s'est engagée à ce qu'aucuns travaux ne soient possibles dans la zone comprise entre Port Blanc et la plage de Port Bara sur environ un kilomètre et jusqu'à 300 mètres du rivage et à interdire tout prélèvement de sable ou autre aménagement pouvant avoir un impact sur la forme des vagues dans cet espace déjà protégé par la Loi littoral et classé Grand site de France[103].

Transports

De juin à septembre, la SNCF met à la disposition des touristes, un TER, appelé Tire-Bouchon, qui fait la liaison entre Auray et Quiberon, et dessert les villages de la presqu'île (Les Sables Blancs, Penthièvre, Saint-Pierre-Quiberon...).

Un bus « Presqu'île » circule pendant les deux mois de vacances, et met à la disposition deux lignes :

- Ligne 1 : Kerhostin - Portivy - Saint Pierre Quiberon - Quiberon gare SNCF - Quiberon place Hoche - Quiberon Port Maria ;

- Ligne 2 : Kerné - Port Maria - Place Hoche - Thalasso - Conguel - Port Haliguen - gare SNCF - Kerné.

D'autres autocars offrent des liaisons entre Quiberon (gare maritime et gare SNCF), Auray, Vannes via Carnac et La Trinité-sur-Mer.

Tourisme

Saint-Pierre-Quiberon et la Côte Sauvage sont assez réputées pour attirer de nombreux touristes. La population décuple pendant les deux mois de vacances d'été. Les nombreuses plages de sable blanc et fin sont également des atouts de taille. La commune met à la disposition de ces derniers trois campings : Penthièvre (le plus grand camping du Morbihan avec ses 761 emplacements et ses 20 hectares), Kerhostin et Le Rohu, une dizaine d'hôtels, sans compter les locations saisonnières gérées par les agences immobilières de la région.

Santé

La ville regroupe deux médecins généralistes, un cabinet de kinésithérapie, un chirurgien dentiste, plus quelques auxiliaires médicaux. Une pharmacie est à la disposition des habitants. L'hôpital le plus proche se situe à Auray.

Cultes

- Culte catholique : l'église de Saint-Pierre Quiberon, située entre Kermahé et Kerdavid, la chapelle de Lotivy, et la chapelle de Penthièvre.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Sites naturels :

- Côte Sauvage, avec les sites de Port Blanc et son arche, Port Bara et Port Ru.

- L'arche de Port Blanc et la pointe du Percho.

- Mégalithes :

- Cromlech et alignement de menhirs de Kerbourgnec ;

- Dolmens du Port-Blanc (le long de la Côte Sauvage) ;

- Dolmen de Roc-en-Aud ;

- Menhir de Renaron ;

- Menhir dit « de la Bonne Sœur » à Keridenvel.

- Monuments religieux :

- Église paroissiale Saint-Pierre ; une ancienne église fut brûlée par les Anglais en 1746 et remplacée par une seconde église, agrandie au XIXe siècle ; l'église actuelle a été construite en 1935-1936 par l'architecte Tassin ; seule la sacristie de l'église précédente a été conservée[73].

- Chapelle Notre-Dame de Lotivy, reconstruite en 1845 à l'initiative d'une jeune fille pieuse, Marie-Françoise Soniec[104] en remplacement d'une vieille chapelle qui était celle d'un ancien prieuré fondé en 1069 qui dépendait de l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé ; son pardon était organisé chaque année le 8 septembre ; elle possède un ex-voto d'un trois-mâts du XIXe siècle, le Pierre Déarné[73];

- Chapelle Notre-Dame de Penthièvre ;

- L'église paroissiale Saint-Pierre, vue extérieure d'ensemble.

- L'église paroissiale Saint-Pierre, vue intérieure.

- Église paroissiale Saint-Pierre : l'orgue Schwenkedel.

- La chapelle Notre-Dame de Lotivy, vue extérieure d'ensemble.

- La chapelle Notre-Dame de Lotivy, vue intérieure.

- La fontaine de dévotion de Lotivy (à Portivy).

- La chapelle Notre-Dame de Penthièvre, vue extérieure d'ensemble.

- Les fontaines ;

- La fontaine du Rohu.

- La fontaine de Kerbourgnec.

- La fontaine de Kervihan.

- Le Fort de Penthièvre.

- Le fort de Penthièvre, vue extérieure d'ensemble.

- Le fort de Penthièvre vu de la plage du Pouladen.

- l'École nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN) du Beg Rohu, établissement public du ministère des Sports, installé côté baie, bénéficie d'un plan d'eau exceptionnel pour les activités nautiques et l'organisation d'évènements sportifs. Ses principales missions sont : l'entraînement des sportifs en voile et dans les sports nautiques, l'aide au développement du milieu sportif, les formations professionnelles en voile, kitesurf, surf, les recherches appliquées à la compétition dans les sports nautiques.

La flotte de l'École Nationale de Voile et des Sports Nautiques a le privilège de compter en son sein Pen Duick II (victoire d'Éric Tabarly dans la transat anglaise de 1964 et Pen Duick V, victoire d'Éric Tabarly dans la première course transpacifique en 1968). Ces deux bateaux de légende sont régulièrement à Port Haliguen, ils participent à de nombreux rassemblements nautiques et courses de yachts classiques, ils accueillent aussi des stages et des formations.

Le centre culturel

Le centre culturel : depuis plus de vingt-cinq ans, la commune de Saint-Pierre-Quiberon possède un Centre culturel très actif qui organise des conférences pendant les mois de juillet et d'août chaque été.

Personnalités liées à la commune

- Eugène Stanislas Le Senne[Note 19], évêque de Beauvais entre 1915 et 1937.

- Maxime Maufra artiste peintre y vécut à partir de 1903.

- Éric Tabarly (l'un de ses Pen Duick a été exposé à l'École Nationale de Voile pendant plus de trente ans).

- Laurent Voulzy qui possède une résidence secondaire à Kerhostin, et qui s'est marié civilement et religieusement à Saint-Pierre-Quiberon le en présence notamment de Alain Souchon et Alan Stivell.

- Le peintre Jean Peské a peint L'arche à Portivy (huile sur toile, 1939, musée des beaux-arts de Rennes)[105].

- La peintre Élodie La Villette a peint Marée basse à Portivy[106].

Héraldique

|

Les armoiries de Saint-Pierre-Quiberon se blasonnent ainsi :

|

|---|

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[42].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[43].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Joseph Le Bourges, né le à Saint-Pierre-Quiberon.

- Constant Vinet, né le à Quiberon.

- Joseph Marie Guillevin, né le à Quiberon, décédé le à Saint-Pierre-Quiberon.

- Joseph Marie Amédée Le Toullec, né le à Keraude en Quiberon, décédé le à Saint-Pierre-Quiberon.

- André Kolb-Bernard, né le à Plagny (Nièvre), décédé le à Quiberon.

- Jean Olivier Rué, né le à Hennebont, décédé en 1938 à Saint-Pierre-Quiberon.

- Pierre Josse, né le à Kerivendel en Saint-Pierre-Quiberon, décédé le à Saint-Pierre-Quiberon.

- André Richard, décédé en avril 2013 âgé de 91 ans.

- Jean-Gwenaël Le Porz, né le à Portivy en Saint-Pierre-Quiberon, décédé le à Paris.

- Henri Tilly, né le à Saint-Pierre-Quiberon, décédé le à Auray.

- Geneviève Marchand, née en 1947 à La Baule (Loire-Inférieure).

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Eugène Stanislas Le Senne, né le à Kermahé en Saint-Pierre-Quiberon, décédé le à Beauvais (Oise).

Références

- http://museequiberon.port-haliguen.com/articles.php?lng=fr&pg=8

- « Géoportail (IGN), couche « Limites Administratives » activée » (consulté le ).

- « Géoportail (IGN), couche « Limites Administratives » activée » (consulté le ).

- Benjamin Girard, La Bretagne maritime, (lire en ligne).

- Dominique Hillion, « Il faut sauver le domaine militaire de Kergroix », sur Ouest-France, (consulté le ).

- François de Beaulieu, La Bretagne. La géologie, les milieux, la faune, la flore, les hommes, Delachaux et Niestlé, , p. 43.

- [PDF] Jean-Michel Bouffort, Grand site national Gavres-Quiberon. Aménagement - protection et restauration du site de la Côte sauvage - secteur Sud, octobre 2004, p. 3

- Kroh, terme géographique breton signifiant grotte.

- « Beg an Aod : le vrai village d'Astérix », sur letelegramme.fr, .

- Porz vient du latin porta ou portus selon le sens « port », « abri », « anse ». Cf Hervé Abalain, Noms de lieux bretons, éditions Jean-Paul Gisserot, , p. 43.

- Stang en breton signifie « étang » ou « vallée ». Cf Hervé Abalain, Noms de lieux bretons, éditions Jean-Paul Gisserot, , p. 48.

- Serge Cassen, « Pigeon-vole ! Re-connaissance d'une gravure armoricaine du Ve millénaire », Bulletin de la Société préhistorique française, t. 102, no 2, , p. 315.

- Peut-être emprunté au gaulois barro, « hauteur ». Cf Jacques Cellard et Éric Vial, Trésors des noms de famille, des noms de villes et de villages, Humensis, , p. 223.

- Du breton run signifiant « tertre » ou « colline ». Cf Hervé Abalain, Noms de lieux bretons, éditions Jean-Paul Gisserot, , p. 46.

- P. Bos et R.E. Quélennec, « Étude de l'évolution du littoral nord-ouest du Morbihan entre Guidel et La Trinité sur Mer. Éléments pour une politique de protection cotière », éditions du BRGM, avril 1988, p.88

- « L'arche de Port-Blanc va-t-elle disparaître ? », sur letelegramme.fr, .

- Jean-Noël Guyodo et Audrey Blanchard, « Histoires de mégalithes : enquête à Port-Blanc (Saint-Pierre-Quiberon, Morbihan) », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, nos 121-2, , p. 7-30 (DOI 10.4000/abpo.2772, lire en ligne).

- « Dolmen du Port-Blanc », notice no PA00091709, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Toponyme signifiant peut-être « portail du champ ». Cf André Pégorier et Sylvie Lejeune, Les noms de lieux en France. Glossaire de termes dialectaux, Institut Géographique National, , p. 144.

- « À la découverte de... La maison des douaniers », sur letelegramme.fr, .

- Littéralement pointe de la hauteur. Aud a en vieux breton, comme pour le latin altus, le sens de « hauteur, colline, pente boisée ». Beg en breton a le sens de pointe. Comme le terme bec, il est réputé venir d'un celte becco, « crochet, pointe courbe ». Cf Jean-Marie Plonéis, La toponymie celtique, Editions du Félin, , p. 94 et 136.

- Michèle Bourret, Le patrimoine des communes du Morbihan, Flohic éditions, , p. 854.

- Présence d'une lame tronquée et de trapèzes réguliers réalisés sur une lame.

- Xavier Hénaff, Les habitats au Néolithique en Bretagne, Institut culturel de Bretagne-Skol-Uhel Ar Vro, , p. 23.

- Les fours à goémons, sur quiberon.com

- Reconquête de la Côte Sauvage de la presqu'île de Quiberon, site de la Commission européenne

- Rohu fait référence à beg Rohu, toponyme breton signifiant « pointe de la roche ».

- Jean Renaud, Les Vikings en France, Éd. Ouest-France, , p. 121.

- Jusqu'au milieu des années 1980, le pardon était accompagné d'une fête foraine installée sur la place de l'actuel marché des dunes.

- « Le pardon de Notre-Dame de Lotivy, ce dimanche », sur ouest-france.fr, .

- Felix Gaillard, « Rapport sur les fouilles du cimetière celtique de l’île de Thinic (15 août 1883) », Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, no 27, , p. 231-240.

- Z. Le Rouzic, « Le mobilier des sépultures préhistoriques du Morbihan », L’Anthropologie, no 44, , p. 485-524.(sur le site Gallica de la BnF)

- Jacques Briard, Les tumulus d’Armorique, Picard, , p. 66-70.

- Littéralement le port de la fontaine, toponyme en lien probable avec une aiguade.

- Serge Cassen et al., « Un dépôt sous-marin de lames polies néolithiques en jadéitite et sillimanite, et un ouvrage de stèles submergé sur la plage dite du Petit Rohu près Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan) », Bulletin de la Société préhistorique française, t. 107, no 1, , p. 53-84 (lire en ligne).

- Toponymes signifiant littéralement « port du Pigeon » et « port de la Vallée ».

- Carte de la vallée du Parco

- Toponyme issu du breton park désignant un champ clos.

- Morbihan. Vannes, Golfe du Morbihan, Presqu'île de Quiberon, Belle-Ile-en-Mer, Lorient, Gallimard loisirs, , p. 63.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Quiberon - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Pierre-Quiberon et Quiberon », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Quiberon - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Pierre-Quiberon et Bangor », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Belle Ile-Le Talut - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Belle Ile-Le Talut - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Belle Ile-Le Talut - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Saint-Pierre-Quiberon », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Quiberon », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- Martin Vaugoude, « Limiter les résidences secondaires : le sujet qui divise la Bretagne. », sur https//www.letelegramme.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole communes; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- « Étymologie et Histoire de Saint-Pierre-Quiberon », sur infobretagne.com (consulté le ).

- Lire à ce sujet Préhistoire[s] l'Enquête.

- Historique sur le site de la ville de Quiberon

- Yann Dufay-Garel et Sévastien Daré, « L'éperon barré de Beg-en-Aud (Saint-Pierre-Quiberon, Morbihan) à l'âge du Fer : bilan des connaissances actuelles, AREMORICA, 8, 2017 », (consulté le ).

- « Beg an Aod : le vrai village d'Astérix », sur Journal Le Télégramme, (consulté le ).

- « Tumulus de Beg-en-Aud », sur Ministère de la culture, (consulté le ).

- « Étymologie et histoire de Saint-Pierre-Quiberon », sur InfoBretagne.com (consulté le ).

- "Le pagus de Belz et le doyenné de Poubelz", http://www.infobretagne.com/pagus-belz-doyenne-poubelz.htm

- Christophe Le Pennec, "La Ligue en Morbihan, une guerre civile à la fin du XVIe siècle", in "Trésors enfouis de l'âge du fer à la Révolution", Musée d'Histoire et d'Archéologie de Vannes, éditions Locus Solus, 2013, (ISBN 978-2-36833-016-6).

- « Les Anglais à Quiberon en 1746 », sur InfoBretagne.com (consulté le ).

- Morbihan. Conseil général., « Division de la commune de Quiberon », sur Gallica, (consulté le ).

- Rapports du Préfet et délibérations du Conseil général, « Commune de Saint-Pierre-Quiberon. Agrandissement de l'école des garçons. », sur Gallica, (consulté le ).

- Site de la commune, Tourisme/Histoire : La gare de Saint Pierre Quiberon lire en ligne (consulté le 8 août 2010).

- Benjamin Girard, « La Bretagne maritime », sur Gallica, (consulté le ).

- Rapports du Préfet et délibérations du Conseil général, « Commune de Saint-Pierre. Changement de nom. », sur Gallica, (consulté le ).

- Memorialgenweb.org - Saint-Pierre-Quiberon : monument aux morts

- Memorialgenweb.org - Saint-Pierre-Quiberon : plaque commémorative de la chapelle Notre-Dame de Lotivy

- 14-18. 51 fusillés bretons et toujours pas de réhabilitation dans Le Télégramme du 16 novembre 2014.

- « Bulletin paroissial de Quiberon », sur Gallica, (consulté le ).

- « Libération. Le 11 mai, enfin ! », sur Journal Le Télégramme, (consulté le ).

- Memorialgenweb.org - Saint-Pierre-Quiberon : plaque commémorative du fort Penthièvre

- Guy Le Cogniac de la Longrays, né le à Brest, décédé le à Paris (8e arrondissement), voir « Guy Le Cogniac de la Longrays », sur Ordre de la Libération (consulté le ).

- « Saint Pierre Quiberon : Compagnon de la libération », sur Le Souvenir français (consulté le ).

- Pierre Bayot, né le à Saint-Pierre-Quiberon, soldat au régiment de Corée, tué le à Chu Drey (Annam)

- Roger Rio, né le à Quiberon, spahi du 2e régiment de spahis marocains, tué le à Thanh dans la province de Mytho (Cochinchine)

- « Saint-Pierre-Quiberon. Fusion avec Quiberon : la proposition fait réagir », sur Ouest-France, (consulté le ).

- Célestin Le Glohaec, né le au port d'Orange en Quiberon, décédé en 1926.

- Olivier Pillet, né en 1877, décédé en 1959.

- « Nécrologie. André Richard, ancien maire », sur Journal Le Télégramme, (consulté le ).

- https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-pierre-quiberon-56510/saint-pierre-quiberon-ma-vie-et-ma-carriere-ont-ete-d-une-grande-richesse-7e1d6cdc-90c5-11eb-9128-7830690da46e

- « La nouvelle équipe en place autour de Stéphanie Doyen à Saint-Pierre Quiberon », sur Le Télégramme, (consulté le ).

- https://horizonsleparti.fr/comites-municipaux/

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « Kermahé - terrain multisports de Saint-Pierre-Quiberon », sur terrains multisports 3R Playground, (consulté le ).

- Mooréa Lahalle, « Comment Saint-Pierre-Quiberon a créé la première réserve de vagues en France », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- « Chapelle Notre-Dame de Lotivy » (consulté le ).

- Tableau reproduit dans le livre : Musée départemental breton, "Peintres Russes en Bretagne", éditions Palatines, 2006, [ (ISBN 2-911434-56-0)]

- « Seaweed », sur blogspot.fr (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Xavier DUBOIS, Histoire de Quiberon et de Saint-Pierre, Éditions du Menhir, 2012, 188 p.

Articles connexes

- Liste des communes du Morbihan

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

- Saint-Pierre-Quiberon sur le site du conservatoire du littoral.

- Saint-Pierre-Quiberon sur le site de l'Insee

- Le fort de Penthièvre, sur le site du ministère de la Défense

- Portail des communes de France

- Portail du Morbihan

- Portail de l’océan Atlantique

На других языках

[de] Saint-Pierre-Quiberon

Saint-Pierre-Quiberon (auf bretonisch: Sant-Pêr-Kiberen) ist eine französische Gemeinde im Département Morbihan in der Region Bretagne. Sie liegt im Arrondissement Lorient und im Kanton Quiberon.[en] Saint-Pierre-Quiberon

Saint-Pierre-Quiberon (French pronunciation: [sɛ̃ pjɛʁ kibʁɔ̃]; Breton: Sant-Pêr-Kiberen) is a commune in the Morbihan department of Brittany in north-western France.[3] The commune occupies the northern part of the Quiberon peninsula, that it shares with the commune of Quiberon. Residents of Saint-Pierre-Quiberon, numbering 2,060 in 2017, are called Saint-Pierrois.[es] Saint-Pierre-Quiberon

Saint-Pierre-Quiberon (en bretón Sant-Pêr-Kiberen) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Morbihan, en el distrito de Lorient y cantón de Quiberon.- [fr] Saint-Pierre-Quiberon

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии