world.wikisort.org - France

Saint-Julien-Vocance est une commune française, située dans le département de l'Ardèche en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour les articles homonymes, voir Saint-Julien et Vocance.

Géographie

Saint-Julien-Vocance s'étend sur un territoire assez vaste de 26 km2 qui en font une des communes les plus étendues d'Annonay Rhône Agglo. Elle est aussi pentue : depuis Vocance, on y entre à une altitude de 600 mètres. Mais ses autres limites dépassent les 1 000 mètres près du Chirat Blanc, près du col du Rouvey ou au col des Baraques et rejoignent les 1 387 mètres du Grand Felletin. En venant du Puy, Saint-Julien constitue une porte d'entrée dans Annonay Rhône Agglo. C'est aussi sur son territoire que la Cance prend sa source et s'en va arroser les autres communes sur 41 km jusqu'au Rhône.

Communes limitrophes

Saint-Julien-Vocance est limitrophe de six communes[1], quatre situées dans le département de l'Ardèche et deux dans le département de la Haute-Loire. Elles sont réparties géographiquement de la manière suivante :

|

Saint-Julien-Molhesabate (Haute-Loire) | Le Monestier | Vocance |  |

| N | ||||

| O Saint-Julien-Vocance E | ||||

| S | ||||

| Saint-Bonnet-le-Froid (Haute-Loire) | Saint-Pierre-sur-Doux | Saint-Symphorien-de-Mahun |

Urbanisme

Typologie

Saint-Julien-Vocance est une commune rurale[Note 1],[2]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[3],[4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Annonay, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 37 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[5],[6].

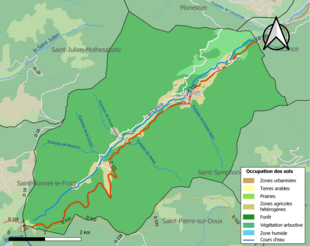

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (93,8 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (93,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (89,8 %), zones agricoles hétérogènes (6 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (4 %), prairies (0,2 %)[7].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[8].

Toponymie

On trouve comme noms à la paroisse : en 1152, saint Julien de Lent. En 1275, saint Julianus. Au XIVe siècle, saint Julianus in Valcancia. En 1464, saint Jullien empres Valcance. En 1505 : santi juliani vallis cantia. En 1793 : Vocansel[9].

Histoire

Pendant longtemps, Saint-Julien est restée une commune bien peuplée avec 1 200 habitants. Mais les fermiers qui vivaient d'agriculture et d'exploitation forestière ont peu à peu abandonné leur activité. Cela se traduit dans le paysage par la disparition des prairies au profit de la forêt. Il ne reste plus qu'une seule ferme active sur la commune, au col des Baraques, qui conserve le paysage ouvert[10].

Deux scieries maintiennent l'activité forestière, qui peut profiter de 1 900 hectares de sapinières. Mais la forêt produit aussi myrtilles et champignons. Ses sapinières et ses hêtraies de moyenne montagne sont considérées comme des caractéristiques à protéger en tant qu'« espace naturel sensible ». Les plus imaginatifs en font le domaine des Afars, lutins farceurs d'Ardèche du Nord[10].

Les anciennes fermes sont souvent devenues des résidences secondaires. L'habitat permanent est resté cantonné dans la vallée et semble maintenant se stabiliser autour de 250 habitants. Le prix bon marché des terrains facilite de nouvelles installations[11].

Le village a perdu cinq des six cafés qu'il possédait avant. Mais il a maintenant une auberge restaurant, réalisée avec l'aide de la municipalité. Il a aussi conservé un bureau de poste, installé à la mairie[12].

Politique et administration

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[15]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[16].

En 2019, la commune comptait 223 habitants[Note 3], en diminution de 2,62 % par rapport à 2013 (Ardèche : +2,47 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Économie

La forêt

La forêt entourant la commune est majoritairement résineuse, le sapin et le douglas étant majoritaires, en exposition nord notamment. L'adret, plus pauvre, portait autrefois la vigne[19].

La forêt de sapins fournit du travail à un exploitant forestier, à un transporteur et à deux scieries, pour fabrication de charpente et de palettes. Le bois bénéficie d'un regain d'intérêt, mais son prix n'augmente pas. Le nombre d'entreprises a baissé, mais l'amélioration des matériels a permis de continuer à travailler un volume identique. La forêt gagne du terrain sur les terrains abandonnés, et tous les secteurs ne sont pas forcément exploitables. Des pistes restent cependant entretenues sur toute la commune. Elles permettent au moins la promenade ou la cueillette[19].

Culture locale et patrimoine

L'église Saint-Julien de Saint-Julien-Vocance

Ses façades en bon état et son clocher carré dominent le village. Son style est globalement roman, mais l'ensemble du bâtiment ne semble pas excessivement ancien[10].

La première mention attestée d'une église date de 1152. Elle dépendait alors de l'abbaye Saint-Barnard de Romans. Elle était déjà dédiée à saint Julien[20]. Elle est aujourd'hui rattachée à la paroisse catholique « Bienheureux Gabriel Longueville » [21],[22],[23].

Sa nef offre, à l'intérieur, une surface importante. Des murs d'un mètre d'épaisseur la séparent de ses bas-côtés. Une pierre de voûte porte la date de 1776.

Pour le chœur, on sait au moins qu'il a été rajouté vers 1888[20]. Le clocher a été surélevé en 1956-58. Le sol de l'église a été refait en 1961. L'intérieur a été restauré en 1973-74[9].

À l'extérieur de l'église, sur le côté, une stèle installée en 1937 rappelle l'exécution, en 1794, du jeune curé de l'époque : « À la pieuse et glorieuse mémoire/ de Pierre François d'Allemand/ curé de Saint-Julien Vocance/ mai 1790 à août 1794/ décapité pour la Foi/ victime de son zèle héroïque/ à Privas le 18 Thermidor 1794/ à l'âge de 30 ans. »

Face à la porte d'entrée, le monument aux morts rappelle le nom des 42 morts de la guerre de 14-18.

La grotte de Notre-Dame de Lourdes

À la sortie amont du village se trouve une réplique de la grotte de Notre-Dame de Lourdes. Elle a été construite entre 1914 et 1916 sur l'initiative de l'abbé Archier, curé du village et elle a été restaurée après le passage de la tempête Martin en 2000. Elle accueille chaque année une messe en plein air le soir du 15 août[24].

Les sources de la Cance

Depuis 2012, des trajets balisés permettent aux promeneurs de remonter en pente douce le cours de la Cance, rives droite et gauche, sur des chemins larges, goudronnés ou en terre. Quatre boucles sont proposées, de 5, 8, 10 et 14 km au départ de Saint-Julien. La plus longue rejoint la source la plus éloignée, sous le col des Baraques. Sur le trajet, des panneaux thématiques présentent le milieu naturel et notamment la vie aquatique et la place de l'eau[25].

Photos

- Un intérieur d'église solide en style roman.

- En souvenir du jeune curé guillotiné.

- Réplique de la grotte de Lourdes.

- La Cance à sa source.

- La Cance au hameau du Lentier.

Voir aussi

Sources et bibliographie

- Bernard Vial, André Coront-Ducluzeau, 1789-1799 : la Révolution française en vallée de la Vocance, 1989.

- Bernard Vial, Vocance en Vivarais : des origines au début du XIXe siècle, 1983.

- Albin Mazon, Voyage autour d'Annonay, 1901.

- Guide officiel de l'Union Touristique Ardèche Verte, 1991.

- Archives municipales.

- Reportages du Dauphiné libéré et notamment articles du 8 août 2013 de François Bassaget.

Articles connexes

- Liste des communes de l'Ardèche

Liens externes

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), « Communes - Géoportail », sur http://www.geoportail.gouv.fr, (consulté le ).

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Archives locales de la paroisse.

- Page du Dauphiné libéré du 8 août 2013 sur Saint-Julien-Vocance.

- Page du Dauphiné libéré du 8 août 2013 sur Saint-Julien-Vocance et sources municipales.

- Sources municipales.

- « Liste des maires du département de l'Ardèche » [PDF], sur le site de la préfecture de l'Ardèche, (consulté le ).

- Liste des maires de l'Ardèche [PDF], Préfecture de l'Ardèche, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Page du Dauphiné libéré du 8 août 2013 sur Saint-Julien-Vocance, d'après des sources municipales et d'après les professionnels locaux.

- Archives locales.

- site de la paroisse Sainte Claire d’Annonay-Vocance

- Décret d’érection de la paroisse Bienheureux Gabriel Longueville

- Site 40000clochers.com.

- Notice historique locale.

- Page du Dauphiné libéré du 8 août 2013 sur Saint-Julien-Vocance, site de la commune et panneaux explicatifs en place.

- Portail des communes de France

- Portail du Massif central

- Portail de l’Ardèche

На других языках

[de] Saint-Julien-Vocance

Saint-Julien-Vocance ist eine französische Gemeinde mit 223 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie liegt im Département Ardèche und gehört zum Arrondissement Tournon-sur-Rhône sowie zum Kanton Annonay-2.[en] Saint-Julien-Vocance

Saint-Julien-Vocance (French pronunciation: [sɛ̃ ʒyljɛ̃ vɔkɑ̃s]; Vivaro-Alpine: Sant Julian de Vocança) is a commune in the Ardèche department in southern France.[es] Saint-Julien-Vocance

Saint-Julien-Vocance es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Ródano-Alpes, departamento de Ardèche, en el distrito de Tournon-sur-Rhône y cantón de Annonay-Sud.- [fr] Saint-Julien-Vocance

[ru] Сен-Жюльен-Воканс

Сен-Жюлье́н-Вока́нс (фр. Saint-Julien-Vocance, окс. Sant Julien Vocance) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Южный Анноне. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии