world.wikisort.org - France

Saint-Eloy [sɛ̃telwa], officiellement, ou Saint-Éloy usuellement, est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

Pour l’article ayant un titre homophone, voir Saint-Éloi.

Saint-Éloy (Finistère) redirige ici.

| Saint-Eloy | |

La mairie. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Brest |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas |

| Maire Mandat |

Renaud Grall 2020-2026 |

| Code postal | 29460 |

| Code commune | 29246 |

| Démographie | |

| Gentilé | Éloyciens |

| Population municipale |

212 hab. (2019 |

| Densité | 17 hab./km2 |

| Population agglomération |

44 395 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 21′ 41″ nord, 4° 07′ 21″ ouest |

| Altitude | Min. 65 m Max. 298 m |

| Superficie | 12,42 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Pont-de-Buis-lès-Quimerch |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.saint-eloy.fr |

| modifier |

|

Géographie

Saint-Éloy est une commune du centre du département du Finistère, située à l'ouest des Monts d'Arrée et au nord-est du Faou. Son finage, étiré en longueur dans le sens est-ouest, est limité au sud par un affluent de rive droite du Camfrout et s'élève jusqu'à 281 mètres d'altitude dans sa partie orientale à Balanec Alouet Huella, mais descend jusque vers une soixantaine de mètres dans la partie sud-ouest de la commune, dans la partie aval du cours d'eau précité ; le bourg est vers 140 mètres d'altitude. La commune fait partie du Parc naturel régional d'Armorique.

L'habitat rural est dispersé en quelques hameaux et fermes isolées. Une part importante du territoire communal est inculte ou boisée ; certains toponymes sont révélateurs de la pauvreté des sols (Yeun an Aman, Yeun Porsallan, Yeun Kergoarem, Lan ar Bourhis) [Yeun signifie en breton une zone de marécages ou de tourbières].

Carte de la commune de Saint-Éloy (Finistère)

Carte de la commune de Saint-Éloy (Finistère)

Des carrières de schiste, de couleur sombre, utilisé comme matériau de construction (non ardoisier), donne un aspect sévère à de nombreux bâtiments, notamment dans le bourg. « Dans tout le secteur compris entre Hanvec, Saint-Éloy et Irvillac, les microgranites sont peu utilisés [pour la construction] par suite de l'abondance d'un schiste bleu sombre apte à fournir d'excellents moellons souvent de grande dimension (schistes dévoniens de Saint-Éloy) »[1].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

Paramètres climatiques communaux sur la période 1971-2000[2]

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Sizun », sur la commune de Sizun, mise en service en 1983[8] et qui se trouve à 5 km à vol d'oiseau[9],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 10,4 °C et la hauteur de précipitations de 1 324 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Landivisiau », sur la commune de Saint-Servais, mise en service en 1966 et à 17 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 11 °C pour la période 1971-2000[12], à 11,2 °C pour 1981-2010[13], puis à 11,5 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

Saint-Eloy est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5],[15],[16],[17]. La commune est en outre hors attraction des villes[18],[19].

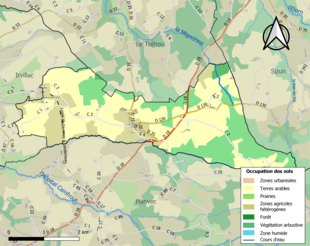

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (72,2 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (69,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (56,1 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (26,3 %), zones agricoles hétérogènes (16,1 %), forêts (1,5 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[21].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Saint Eloy du Fresque en 1486, Saint Eloy ou Saint-Esloy en 1567[22].

La commune doit son nom à saint Alar, ancien évêque de Quimper, saint très peu connu, et dont le nom fut assimilé au Moyen Âge à celui de saint Éloi[23].

- Panneau bilingue indiquant le nom de la commune de Saint-Éloy (en français) et de Sant Alar (en breton).

Histoire

Origines

Mylène Stéphan, (orientée dans ses recherches par Bernard Tanguy, chercheur au CNRS) écrit le pour le bulletin municipal ces quelques lignes :

« À l’heure actuelle, l’histoire de la Bretagne garde d’immenses zones d’ombre. Il n’existe pas d’écrit propre à Saint-Éloy. Aussi, les divers éléments qui peuvent nous éclairer, doivent être recherchés dans les documents concernant la région de Daoulas ; mais ceux-ci n’apparaissent qu’au XIIe siècle.

Depuis bien longtemps, au moins depuis l'âge du bronze moyen, c'est-à-dire de 1500 à 1200 avant Jésus-Christ, les terres environnant Saint-Éloy étaient habitées, comme le reste des monts d'Arrée. Les tumulus (tombes) de Forsquilly et Kérivoal en témoignent[24]. L’un de ceux-ci a été fouillé par l’archéologue Paul du Chatellier à la fin du siècle dernier. Il y a découvert quelques débris de poterie et de bronze en décomposition, qui doivent se trouver, aujourd'hui, au musée de Saint-Germain-en-Laye avec le reste de ses collections. À l'époque gallo-romaine, le bourg lui-même devait comporter quelques bâtiments : des tuiles caractéristiques de cette période y ont été retrouvées.

Le Fresq et les seigneurs de Forquilly (Forsquilly)

L’histoire écrite de Saint-Éloy, qui alors s’appelait Le Fresq et des terres environnantes en particulier Forquilly (écriture ancienne) débute au XIIe siècle et cette histoire sera bien longtemps indissociable de celle de l'abbaye de Daoulas. Comme toutes les vieilles abbayes celtiques d’Armorique, celle-ci avait été détruite par les Normands vers le Xe siècle. Afin de la relever de ses ruines, Guyomarc'h de Léon va assurer au nouveau monastère d’importants revenus. L’acte le plus ancien, touchant sa fondation dit que : « Guyomarc'h de Léon, sa femme et ses fils donnèrent la terre de Forquilly et la terre du Fresq depuis Forquilly jusqu’à Roc'h Bleizt ». Cet acte fut fait devant Geoffroy, évêque de Cornouaille en 1173. Guyomarc'h, de plus, donna à l'abbé le chevalier qui occupait les terres de Forquilly. À cette époque Forquilly était une prévôté féodée dépendant de la seigneurie d'Irvillac (les seigneuries étaient divisées en circonscriptions appelées prévôtés afin de faciliter la gestion et la perception des impôts). Plusieurs seigneurs de Forquilly furent abbés à Notre-Dame de Daoulas :

- Hervé de Forquilly de 1317 à 1325,

- Alain Seissoris de Forquilly de 1325 à 1351. Leurs successeurs achetèrent d’autres terres à Forquilly à Kérivoal. Il existait à Forquilly une chapelle Saint-Nicolas.

Le nom d’un champ mentionne encore aujourd’hui son emplacement. Un acte de 1510, fait par Claude de Rohan, évêque de Cornouaille, accorde une indulgence de 40 jours à tous ceux qui visiteront la chapelle Saint-Nicolas lors des fêtes de ce saint en mai et décembre. Guillaume Le Lay, abbé de Daoulas de 1468 à 1502, acheta le manoir du Fresq (une note du vieux nécrologe nous l’apprend). Le bourg existait donc déjà au XVe siècle et François II, duc de Bretagne, accorda le l’érection d’une foire de Saint-Éloy au Fresq. Saint-Éloy était honoré dans la chapelle qui y était bâtie. Le , Jean du Largez, qui fut abbé à Daoulas de 1502 à 1520, avant d'être évêque suffragant de Vannes (et non d'Avesnes comme le disent à tort de nombreuses sources[25]) consacra la chapelle Notre-Dame du Fresq. En 1521, pour fuir une épidémie de peste, les moines de Daoulas vinrent s’installer au Fresq où l’air était plus salubre et le l’abbé et le couvent tinrent chapitre à Notre-Dame du Fresq. Les abbés de Daoulas jouissaient du droit de haute justice. Leurs fourches patibulaires, c’est-à-dire leurs gibets, étaient installées au Fresq. En 1567, elles étaient tombées depuis 15 ans ; le de cette année, le roi Charles IX octroyant à l’abbé Jean Le Prédour, l'autorisation de les relever. Ce même jour, il accordait l'établissement de deux foires par an au Fresq, l’une le jour de la Saint-Laurent, en août et la seconde le jour de la Saint-François en octobre, outre celle qui était déjà établie le jour de la Saint-Éloy.

À partir de cette date, les documents manquent. Il n’est alors possible d’entendre parler de Saint-Éloy, trève d’Irvillac, qu’au travers de ses prêtres, en particulier à l’époque révolutionnaire.

Le fait est qu’au XVIe siècle, le bourg s’appelait encore Le Fresq et je ne sais à quelle occasion, ni à quelle date précise il prit son nom actuel. Cela s’est fait dans le courant du XVIIe siècle ; une carte de 1635 mentionne le bourg de Saint-Éloy. » Saint-Éloy était alors une simple trève dépendant de la paroisse d'Irvillac.

Arrêté n° 1016 du 7 brumaire de l'an X [] portant réduction des justices de paix du département du Finistère[26].

L'activité toilière au XVIIIe siècle

La culture du lin était se pratiquait à Saint-Éloy par exemple à Forsquilly et à Letiez selon des inventaires après décès, mais Saint-Éloy pratiquait surtout le tissage de la toile (115,6 métiers à tisser comptabilisés pour 100 inventaires après décès contre par exemple 68,6 à Irvillac. Huit kanndi ont été recensés à Saint-Éloy[27].

Le XIXe siècle

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Saint-Éloy en 1845 :

« Saint-Eloy : commune formée de l'ancienne trève d'Yrvillac ; aujourd'hui succursale. (...) Principaux villages : Fresbuzec, Kerivoal, Kerangoff, le Létiez, Bannalec-Albouec. Manoir de Porsquily. Superficie totale : 1 242 hectares, dont (...) terres labourables 285 ha, prés et pâtures 52 ha, bois 16 ha, landes et incultes 835 ha (...). Moulins : 2 (de Saint-Éloy, Coz, à eau). Saint-Eloy est situé dans un pays montagneux, dont les deux tiers sont incultes, et dont les parties cultivables sont de très médiocre qualité. On y voit quelques petits bois : ce sont ceux de Yun-an-Aman, Yun-Evet et Lan-ar-Bourhis. Il y a foire les lendemains des jours Saint-Jean, Saint-Laurent et Saint-François (décembre). Pardon le jour de l'Ascension. Géologie : grès dans le nord. On parle le breton[28]. »

Un rapport d'avril 1872 indique que Saint-Éloy fait partie des 28 communes du Finistère à être encore sans école[29].

En 1879, un rapport du Conseil général du Finistère indique qu' « une portion considérable et très habitée du terrain situé (...) entre les bourgs du Le Tréhou, d'Irvillac et de Saint-Éloy » se trouve dépourvue de routes praticables pour atteindre Landerneau et que les habitants ne peuvent atteindre cette localité sans faire des détours qui allongent leurs parcours de 6 à 8 kilomètres, à moins de passer la rivière de Daoulas à un gué souvent impraticable et difficilement abordable[30].

En 1889, Benjamin Girard présente ainsi Saint-Éloy : « Ancienne trève de la paroisse d'Irvillac, Saint-Éloy est une pauvre commune située sur les dernières pentes des montagnes d'Arrez ; le bourg, situé à 137 mètres d'altitude, a 170 habitants et est sans importance. On suppose qu'une voie romaine, connue encore dans le pays sous le nom de Vieille route de Landerneau à Brasparts, traversait la commune de Saint-Éloy. Des tuiles ont été retrouvées dans le bourg et dans un champ voisin »[31].

Le XXe siècle

La Belle Époque

En réponse à une enquête épiscopale organisée en 1902 par Mgr Dubillard, évêque de Quimper et de Léon en raison de la politique alors menée par le gouvernement d'Émile Combes contre l'utilisation du breton par les membres du clergé, le recteur de Saint-Éloy écrit : « Aucun de ces enfants ne connaît rien à la langue française »[32].

Le pardon de Saint-Éloy

Le Pardon était traditionnellement organisé le jour de l'Ascension et comprenait notamment une cérémonie rituelle d'aspersion d’eau sur différentes parties des chevaux, pour leur éviter maladies et blessures.

- Sortie de messe le jour du Pardon (carte postale ND Photo, début XXe siècle).

- Le monument aux morts.

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Saint-Éloy porte les noms de 31 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale; parmi eux Joseph Jacq[alpha 1] est décédé en Belgique ; la plupart des autres sont décédés sur le sol français, dont Yves Quintric[alpha 2], décoré de la Croix de guerre[33].

L'Entre-deux-guerres

Deux chevaux qui s'emballèrent au retour d'un charroi de bois en grume qu'ils avaient conduit à une scierie d'Irvillac provoquèrent le le décès du conducteur de l'attelage et d'un charretier près du village de Forsquilly[34].

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Saint-Éloy porte les noms de 10 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale ; parmi elles, Guillaume Allain (décédé le à Lübeck en Allemagne), Jean Autret[alpha 3], Jean Bouguennec[alpha 4], résistant exécuté en déportation au camp de concentration de Buchenwald, Yves Bouguennec[alpha 5] (décédé le à Sienne en Italie), Jean Gloasguen[alpha 6], marin décédé le à Casablanca (Maroc), Hervé Gourmelon[alpha 7], marin victime de la bataille de Mers el-Kébir le [33].

Deux soldats britanniques sont inhumés dans le cimetière de Saint-Éloy : Robert Holt (décédé le ) et Erik Jacobsen (un aviateur danois combattant dans les rangs de l'armée britannique dont l'avion, un Spitfire, touché par la flak allemande lors d'une mission de reconnaissance au-dessus de Morlaix s'écrasa près du hameau de Kerivoal), décédé le [35].

L'après Seconde Guerre mondiale

Yves Couchouron[alpha 8] est mort pour la France pendant la Guerre d'Algérie[33].

Le chêne de la liberté de Saint-Éloy a été abattu par l'ouragan de 1987[36].

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[37]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[38].

En 2019, la commune comptait 212 habitants[Note 6], en diminution de 4,5 % par rapport à 2013 (Finistère : +1,24 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Politique et administration

Liste des maires

Héraldique

|

Blason | D'or à l'arbre de sinople au fût enrubanné de gueules, accompagné de trois fers à cheval de sable. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Monuments

- L'église paroissiale Notre-Dame-du-Fresq, dédiée à Notre-Dame de Grâce, date du début du XVIe siècle ; elle fut consacrée en 1521 par Jean du Largez. Elle est construite en moellons de schistes bleus d'origine locale associés à de la pierre de Logonna et à un microgranite aussi d'origine locale[45]. Elle est en forme de croix latine mais de plan irrégulier et comprend une nef de trois travées avec un bas-côté sud, un transept et un chœur avec chevet à pans coupés de style Beaumanoir : au droit de la seconde travée, se trouve un porche au sud. Le clocher, à deux étages de cloches et une galerie, remonte à la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle[46]. L'église possède des statues, notamment une en bois polychrome représentant saint Éloy qui date du XVIe siècle et un Christ en croix du XVe siècle, aussi en bois polychrome.

- Saint-Éloy (Finistère) : l'église paroissiale Notre-Dame-du-Fresq 1.

- Saint-Éloy : l'église paroissiale Notre-Dame-du-Fresq 2.

- Saint-Éloy (Finistère) : le calvaire du cimetière.

- Le calvaire du cimetière date du XVIe siècle[47]. Sa base est en schiste massif local, non ardoisier. Cette croix monolithique fait partie d’un ensemble rare de croix à dais et à statues latérales triples. À gauche on trouve une Vierge à l'Enfant et saint Pierre, à droite saint Jean, un petit personnage et saint Paul[48].

- Des vestiges de croix subsistent à Pont-ar-Glor (la croix sommitale a disparu) et à Croas-ar-Méné (seuls subsistent la base du calvaire et le fût)[47].

- La fontaine Notre-Dame-de-Grâce à Kerjean, également appelée ar feunteun nevez ("la fontaine neuve").

- Un Chêne de la liberté a longtemps survécu, mais il a été détruit lors de l'ouragan du [48].

Évènements

Naissances

- Jean Bouguennec (1912-1944), agent français du Special Operations Executive.

Décès

Bibliographie

- Bulletin de la société archéologique du Finistère, 1899.

- Les époques préhistoriques et gauloises dans le Finistère, Paul du Chatellier, 1907

- Daoulas et son abbaye, Prosper Levot.

- L’abbaye de Daoulas, abbé Peyron.

- Irvillac, des chanoines Peyron et Abgrall.

- Chroniques du vieux Daoulas, Jean-Luc Deuffic et Marguerite Castell.

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes

- Joseph Jacq, né le à Saint-Éloy, marsouin au 2e régiment d'infanterie coloniale, disparu le à Rossignol (Belgique)

- Yves Quintric, né le à Saint-Éloy, soldat au 264e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Tahure (Marne)

- Jean Autret, né le à Saint-Éloy, marsouin au 4e régiment d'infanterie coloniale, mort en captivité à Bad Lausick en Allemagne le .

- Jean Bouguennec, né le à Saint-Éloy, agent français du Special Operations Executive.

- Yves Bouguennec, né le à Saint-Éloy, sergent au 9e régiment de tirailleurs algériens.

- Yves Gloaguen, né le à Saint-Éloy, quartier-maître mécanicien à bord du torpilleur Épée.

- Hervé Gourmelon, né le à Saint-Éloy, premier-maître timonier à bord du cuirassé Bretagne.

- Yves Couchouron, né le à Saint-Éloy, décédé le en Algérie

- Jean Morvan, né le à Irvillac, décédé le au bourg de Saint-Éloy.

- Ollivier Poulmarc'h, né le à Saint-Éloy, décédé le au Roz en Saint-Éloy.

- Jean Bouguennec, né le à Hanvec, décédé le à Posallan en Saint-Éloy.

- Jean-Marie Brenaut, né le à Fresbuzec en Saint-Éloy, décédé le à Fresbuzec en Saint-Éloy.

- Jacques Morvan, né le au bourg de Saint-Éloy, décédé le au bourg de Saint-Éloy.

- Jean-Marie Coulm, né le à Saint-Éloy, décédé le au bourg de Saint-Éloy.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- Louis Chauris, Mise en œuvre de quelques microgranites du centre Finistère dans les constructions, Société géologique et minéralogique de Bretagne, "Bulletin de la Société géologique et minéralogique de Bretagne", 2010, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9687436n/f64.image.r=Irvillac?rk=729617;2

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Sizun - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Eloy et Sizun », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Sizun - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Eloy et Saint-Servais », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Landivisiau - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Landivisiau - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Landivisiau - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- infobretagne.com, « Étymologie et Histoire de Saint-Eloy » (consulté le ).

- Hervé Abalain, « Noms de lieux bretons - Page 106, Editions Jean-paul Gisserot » (ISBN 2877474828, consulté le ).

- Émile Cartailhac, "Dictionnaire archéologique de la Gaule : époque celtique", tome 2, 1923, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9763804h/f567.image.r=Forsquilly?rk=21459;2

- Jean du Largez reçoit en 1511-1512 le titre ambigu d'évêque da Vennes en latin d'Avennencis ou d'Avenetensis qui a été interprété de façons erronées et fait croire qu'il avait reçu le titre hypothétique d'« évêque d'Avesnes », voire celui d'évéque in partibus d'Avenne en Thrace, voir Diocèse de Quimper Bulletin diocésain d'Histoire et d'Archéologie 1935 p. 9, qu'il porte jusqu'à sa mort.

- Bulletin des lois de la République française n° 133 sur Gallica.

- Andrée Le Gall-Sanquer, Jean-Luc Richard, Marie-Louise Richard, L'or bleu (An aour glaz) : le lin au pays de Landerneau-Daoulas, Association Dourdon, Cloître Imprimeurs, 2005, [ (ISBN 2-9505493-1-4)]

- A. Marteville et P. Varin, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 2, 1845, consultable https://books.google.fr/books?id=9o8DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjljaODoaDcAhXGaRQKHcJMCYsQ6wEIKDAA#v=onepage&q=Saint-Eloy&f=false

- Armand Pihoret, « Rapport présenté au conseil général du département par M. Armand Pihoret, préfet du Finistère », Rapports et délibérations / Conseil général du Finistère, (lire en ligne, consulté le ).

- "Rapports et délibérations / Conseil général du Finistère", 1879, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55621158/f291.image.r=Tr%C3%A9hou?rk=85837;2

- Benjamin Girard, "La Bretagne maritime", 1889, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5744832r/f287.image.r=Irvillac

- Fanch Broudic, L'interdiction du breton en 1902 : la IIIe République contre les langues régionales, Spézet, Coop Breizh, , 182 p. (ISBN 2-909924-78-5).

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=25171

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 20 mars 1938, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k630998v/f4.image.r=Forsquilly

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=990226

- Jean Auffret, "Les arbres vénérables de Bretagne", Les éditions de la Plomée, 2002, (ISBN 2-912113-48-2).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « Le maire Gilles Tandéo a démissionné », Le Télégramme, (lire en ligne).

- https://www.ouest-france.fr/gilles-tandeo-nouveau-maire-de-saint-eloy-142714

- « Muriel Ollivier, nouveau maire », Ouest-France, (lire en ligne).

- « Saint-Eloy. Renaud Grall, élu maire de la commune », Ouest-France, (lire en ligne).

- Louis Chauris, Mise en œuvre de quelques microgranites du centre Finistère dans les constructions, Société géologique et minéralogique de Bretagne, "Bulletin de la Société géologique et minéralogique de Bretagne", 2010, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9687436n/f60.image.r=Irvillac

- http://www.infobretagne.com/saint-eloy.htm

- http://croix.du-finistere.org/commune/saint_eloy.html

- http://www.saint-eloy.fr/decouverte-de-la-commune/patrimoine

Voir aussi

- Portail des communes de France

- Portail du Finistère

- Portail de Brest et de sa région

На других языках

[de] Saint-Eloy

Saint-Eloy (bretonisch Sant-Alar) ist eine französische Gemeinde im Westen der Bretagne im Département Finistère mit 212 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019).[en] Saint-Eloy, Finistère

Saint-Eloy (French pronunciation: [sɛ̃.t‿elwa]; Breton: Sant-Alar) is a commune in the Finistère department of Brittany in north-western France.[es] Saint-Eloy (Finisterre)

Saint-Eloy (en bretón Sant-Alar) es una comuna francesa, situada en el departamento de Finisterre, en la región de Bretaña.- [fr] Saint-Eloy (Finistère)

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии