world.wikisort.org - France

Saint-André-en-Vivarais ou Saint-André-des-Effangeas (Sant-Andrieu en occitan) est une commune française, du Vivarais, située dans le département français de l'Ardèche en région française Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour les articles homonymes, voir Saint-André.

Ses habitants sont appelés les Saint-Andréens.

Géographie

Saint-André-en-Vivarais se trouve dans le nord du département de l'Ardèche, entre la vallée du Rhône et le Massif central et à la limite nord du plateau Vivarais-Lignon. La commune est située à 1 070 m d'altitude, sur la ligne de partage des eaux Atlantique - Méditerranée, dominant les hauts plateaux du Velay. Le village se situe à quelques kilomètres du lac de Devesset (48 hectares), principale base nautique de la région, avec le lac de Lavalette.

À côté du village de Saint-André, la commune possède une enclave située entre les communes de Saint-Bonnet-le-Froid, Saint-Pierre-sur-Doux et Rochepaule. Quelques maisons de la Chapelle-sous-Rochepaule et des Chalayes appartiennent à la commune.

Communes limitrophes

|

Montregard | Saint-Bonnet-le-Froid |  | |

| Le Mas-de-Tence | N | Saint-Pierre-sur-Doux | ||

| O Saint-André-en-Vivarais E | ||||

| S | ||||

| Devesset |

Urbanisme

Typologie

Saint-André-en-Vivarais est une commune rurale[Note 1],[1]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[2],[3]. La commune est en outre hors attraction des villes[4],[5].

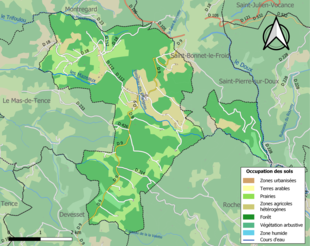

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (65,2 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (65,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (62,9 %), prairies (21 %), zones agricoles hétérogènes (13,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (2,3 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[7].

Environnement

Le paysage de la région est essentiellement composée de vastes prairies verdoyantes, marquées par le relief. Elles sont remplies de jonquilles au printemps.

L'humidité de la région, la forte présence de l'eau, ont été favorables à la formation de tourbières il y a environ 10 000 ans.

En dehors des prairies, les alentours du village sont recouverts de forêts d'épicéas, ce qui explique l'implantation de scieries, menuiseries et autres industries liées à la sylviculture. Ces forêts sont riches en fruits sauvages et champignons. Saint-André-en-Vivarais est l'une des communes les plus boisées en France. Le climat est relativement doux durant l'année, mais peut s'avérer très rude. En raison de l'altitude et des vents parfois violents, notamment la burle, les températures hivernales ont parfois atteint −25 °C.

Toponymie

Autrefois la commune s'appelait Saint-André-de-Beaudiner puis Saint-André-des-Effangeas, elle a acquis son nom actuel en 1926. Durant la période révolutionnaire, elle se nommait Montvert.

Histoire

Il n’y a pas de traces avérées de présence humaine à Saint-André-en-Vivarais lors de la préhistoire.

La zone de peuplement qui deviendra au XIVe siècle Saint-André-des-Effengeas est citée par Joseph Dourille[Qui ?] comme dépendant de la tribu celte des Ségalauniens.

Durant le très haut Moyen Âge, cette frange du Vivarais et du Velay est un désert humain. Elle était recouverte de sa forêt primitive et peuplée de bêtes sauvages (loups, ours…).

Vers 1130 le seigneur du territoire de la future commune de Saint-André-en-Vivarais était Arthaud de Beaudiner qui à cette époque fit bâtir le château de Beaudiner. Celui-ci sera le siège de la baronnie de Beaudiner comprenant les villages de Montregard, Saint-Bonnet-le-Froid, Saint-Julien-Molhsabates et Saint-André-en-Vivarais.

Avant le XIVe siècle le principal centre de peuplement était le bourg du château de Beaudiner. Au XIVe siècle le bourg de St-André autrefois composé de seulement quelques fermes est suffisamment important pour qu’une paroisse y soit fondée, il deviendra alors un village. Le nom de ce bourg originel est inconnu : Effengeas ?, Rialles ? ou autres?

Au XIIe siècle, construction de la maison forte de Montivers qui était la demeure des châtelains gérant la baronnie et le château des Beaudiner après leur déménagement pour le château de Cornillon.

Entre 1360 et 1384 les grandes compagnies semèrent la désolation dans le Velay et le Vivarais qui souffrirent de leurs exactions. C’est très probablement durant cette période que les maisons fortes de Montivers et de Beaume sont attaquées et incendiées. Quant au château de Beaudiner, on rapporte qu’il aurait joué un rôle durant cette période trouble mais aucun texte ne relate de quelconques combats qui s’y seraient déroulés.

En 1572, pendant les guerres de Religion, le capitaine huguenot Vacheresse prit le château de Beaudiner par stratagème.

Après plusieurs sièges menées en 1572, 1573, 1574, le baron de Saint-Vidal avec moult gens de guerre à cheval et à pied et 7 pièces d'artillerie reprit et détruisit le château et le bourg de Beaudiner de fond en comble en 1577.

Au cours de l'année 1636, saint Jean-François Régis vint à Saint-André-en-Vivarais prêcher un dimanche. Son tombeau se situe dans le village de Lalouvesc.

Louis Pize, enseignant et poète, était surnommé le « Virgile du Vivarais ». Il est né le à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche) et décédé le à Saint-André-en-Vivarais.

Postérieurement à la normalisation de l'état civil, il fut constaté que pendant plusieurs années, la commune n'avait pas rempli ses obligations d'enregistrement des naissances, mariages et décès. Les causes ne sont pas établies mais l'absence de consignes, de registres pré-imprimés, la confusion des rôles avec ceux dévolus au chef-lieu de canton sont des motifs possibles.

Une commission d'enquête nommée par délibération de l'Administration municipale du canton de Saint-Agrève en date du 23 fructidor an six () a été chargée de reconstituer les événements à compter du , date de la mise en place de l'état civil.

Les rapports de cette commission sont inclus dans les registres détenus par la mairie et les archives départementales. Ils sont établis en nivôse an huit () et font état de 81 naissances et 29 mariages reconstitués.

Les Hospitaliers

Au XIIe siècle, implantation des Hospitaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem en haut Vivarais, construction de la commanderie de Devesset et de la maison forte du fief de Beaume sa dépendance[8].

Politique et administration

Démographie

En 1464 environ un siècle après sa fondation 30 feux fumaient en la paroisse de Saint-André-en-Vivarais soit de 200 à 350 habitants (le recensement ne comprenant pas les habitants du bourg de Beaudiner, les nobles et les hommes d'église), ils rapportaient 77 de taille (aide et crue cumulées) en 1478.

On peut noter une nette décroissance de la population au recensement de 1836 (-55 %), conséquences de la Révolution française et des guerres napoléoniennes ? La population croit régulièrement jusqu’au début du XXe siècle ; puis la révolution industrielle engendre un exode rural qui fait chuter la population de près de 80 % entre 1910 et la fin des années 80.

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[9]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[10].

En 2019, la commune comptait 210 habitants[Note 2], en diminution de 0,94 % par rapport à 2013 (Ardèche : +2,47 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

| Population | 1990 | 1999 | Ecart |

|---|---|---|---|

| Totale | 213 | 235 | 22 (10,3 %) |

| Active | 76 | 88 | 12 (15,8 %) |

| Chômeurs | 8 | 12 | 4 (50 %) |

| Ménages | 80 | 91 | 11 (13,9 %) |

| Femmes | 106 | 114 | 8 (7,5 %) |

| Hommes | 107 | 121 | 14 (13,1 %) |

| Niveau d'étude |

Aucun diplôme ou NSPP |

Certificat d'études primaires |

Brevet des collèges |

CAP ou BEP |

baccalauréat |

BTS/licence |

diplômes supérieurs |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Commune | 31 % | 23 % | 7 % | 27 % | 8 % | 3 % | 1 % |

Économie et immobilier

Immobilier

Propriétaires de leur résidence principale : 64,84 %

Résidence principale de type maisons/fermes : 92,31 %

Résidences principales en immeuble : 5,49 %

| Immobilier |

1990 |

1999 |

Ecart |

|---|---|---|---|

| Propriétaires | 49 | 59 | 10 (20,4 %) |

| Locataires | 24 | 25 | 1 (4,2 %) |

| Résidences principales | 81 | 91 | 10 (12,3 %) |

| Résidences secondaires | 64 | 79 | 15 (23,4 %) |

| Ancienneté de l'habitat |

avant 1948 |

1949 à 1974 |

1975 à 1981 |

1982 à 1989 |

après 1990 |

|---|---|---|---|---|---|

| Taux | 68 % | 10 % | 4 % | 5 % | 13 % |

Emploi

Taux d'activité : 78,4 %

Taux de chômage : 18,18 %

| Secteur d'activité |

Agriculteurs |

Artisans, commerçants |

Cadres |

Professions Intermédiaires |

Employés |

Ouvriers |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Commune | 19 % | 4 % | 0 % | 4 % | 19 % | 54 % |

| France | 2,7 % | 6 % | 14,7 % | 23,2 % | 29,1 % | 23,9 % |

Activités économiques

| Activité économique |

Établissements |

Salariés |

|---|---|---|

| Total entreprise | 7 | 4 |

| Industries de biens intermédiaires | 1 | 3 |

| Construction | 2 | 0 |

| Services aux entreprises | 1 | 0 |

| Service aux particuliers | 3 | 1 |

Source: INSEE

Lieux et monuments

- Monument aux morts pour la France (en face de l'église).

- Église et mairie, au centre du village, de part et d'autre de la place Principale. L'église est lieu de culte de la paroisse catholique « Saint-Agrève en Vivarais » [13].

- Musée de la Béate (Les Ruches).

- Château de Montivert (Monument Historique privé), ancienne résidence d'été de la famille lyonnaise de Lacroix-Laval, descendants des Montivers.

- Château de Beaume (Monument Historique privé).

- Château disparu de Beaudiner, siège d'une baronnie[14].

- Les hameaux et lieux-dits de la commune : les Pimpies, Montivert (château), Beauvert, le Brochet, la Garnat, le Basset, les Eygassons, les Fayes, la Croix des Ruches, les Ruches, la Passa, les Versets, Boucharin, Bel-Air, la Célette, le Gua, Bénétrèche, les Grangeasses, la Souche, Pèyregourde (ruines), Louveton, Fougère, Vacheresse, Poularin, la Sagnette, la Chaumette, les Combes, Gaucher, Barjon, Baume, la Raze, la Faurie, la Chaumasse, les Scies, la Pessia, la Fereire, Bramaloup, Malachareyre, Bouffevent, la Vialette, la Chave, Piaron, le Muret (ruines), les Fournes (ruines).

- la Valette, les Chalayes, la Rochette (1 et 2),

- Deux calvaires (route de Saint-Agrève et route de Saint-Bonnet-le-Froid).

Personnalités liées à la commune

- Antoine Barthélemy de Vire Duliron de Montivers, Capitaine d'infanterie à la Compagnie des Indes ayant servi au Sénégal et en Gambie entre 1741 et 1749, puis aux Indes à partir de 1752 ; il fut prisonnier des Anglais entre 1761 et 1766 après avoir combattu contre eux du côté de Pondichéry et Chandernagor. Il fut propriétaire du Château de Montivert.

- Le poète contemporain Louis Pize (1892-1976) membre de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon s'est éteint à Saint-André-en-Vivarais.

La colonie de vacances la plus vieille de France

Tous les étés, la commune prend vie grâce aux cris et rires des enfants, venus passer des temps de loisirs éducatifs à la colonie de vacances de Saint-André. Situé au plein centre du village et accueillant des enfants principalement issus des bassins annonéen et lyonnais, le centre de vacances existe depuis 1906 à la suite du don du bâtiment par la comtesse de Lacroix-Laval (château de Montivert) à un prêtre d'Annonay voulant créer sa colonie de vacances catholique à l'époque.

Aujourd'hui, ce centre de vacance est devenu la doyenne des colonies de France en activité. L'Association du Centre de Vacances et de Loisirs de Saint-André gère les lieux et ouvre les portes de la colonie durant 8 semaines, chaque été. Les enfants, les animateurs et les activités diverses et variées se succèdent alors pendant ce temps-là[15].

Bibliographie

- collectif, Entre Velay et Vivarais, Saint-André-en-Vivarais, dynamique et riche de son passé : in Cahier de Mémoire d'Ardèche et Temps Présent n°146, Privas, Mémoire d'Ardèche et Temps Présent, .

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Notice no IA07000120, base Mérimée, ministère français de la Culture

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- site de la paroisse Saint-Agrève en Vivarais

- « Beaudiner, p. 25-29 », sur Armorial des Barons diocésains du Velay, par l'abbé Jean Theillière, chez Jean-Marie Freydier, au Puy, 1880

- http://www.colosaintandre.fr/, le site de la colonie de vacances de Saint-André-en-Vivarais

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des communes de l'Ardèche

- Communauté de communes Val'Eyrieux

Liens externes

- Site officiel

- Site du Pays de Saint-Agrève (dont St-André-en-Vivarais)

- Saint-André-en-Vivarais sur le site de l'Institut géographique national

- Portail des communes de France

- Portail de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem

- Portail du Massif central

- Portail de l’Ardèche

На других языках

[de] Saint-André-en-Vivarais

Saint-André-en-Vivarais ist eine französische Gemeinde im Département Ardèche in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört zum Kanton Haut-Eyrieux im Arrondissement Tournon-sur-Rhône. Sie grenzt im Westen an Le Mas-de-Tence, im Nordwesten an Montregard, im Nordosten an Saint-Bonnet-le-Froid, im Südosten an Rochepaule und im Südwesten an Devesset. Die Bewohner nennen sich Saint-Andréens. Zu Saint-André-en-Vivarais gehören neben der Hauptsiedlung auch die Weiler Les Pimpies, Montivert, Beauvert, Le Brochet, La Garnat, Le Basset, Les Eygassons, Les Fayes, La Croix des Ruches, Les Ruches, La Passa, Les Versets, Boucharin, Bel-Air, La Célette, Le Gua, Bénétrèche, Les Grangeasses, La Souche, Pèyregourde, Louveton, Fougère, Vacheresse, Poularin, La Sagnette, La Chaumette, Les Combes, Gaucher, Barjon, Baume, La Raze, La Faurie, La Chaumasse, Les Scies, La Pessia, La Fereire, Bramaloup, Malachareyre, Bouffevent, La Vialette, La Chave, Piaron, Le Muret, La Valette, Les Chalayes und La Rochette.[en] Saint-André-en-Vivarais

Saint-André-en-Vivarais (French pronunciation: [sɛ̃.t‿ɑ̃dʁe ɑ̃ vivaʁɛ], literally Saint-André in Vivarais; Occitan: Sant Andrieu daus Enfanjats) is a commune in the Ardèche department in southern France.[es] Saint-André-en-Vivarais

Saint-André-en-Vivarais es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Ródano-Alpes, departamento de Ardèche, en el distrito de Tournon-sur-Rhône y cantón de Saint-Agrève.- [fr] Saint-André-en-Vivarais

[ru] Сент-Андре-ан-Виваре

Сент-Андре́-ан-Виваре́ (фр. Saint-André-en-Vivarais, окс. Sant Andrieu de Vivarès) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Сент-Агрев. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии