world.wikisort.org - France

Saint-André-de-Vézines est une commune française, située dans le département de l'Aveyron en région Occitanie.

Pour les articles homonymes, voir Saint-André.

| Saint-André-de-Vézines | |

L'église de Saint-André. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Aveyron |

| Arrondissement | Millau |

| Intercommunalité | Communauté de communes de Millau Grands Causses |

| Maire Mandat |

Christian Boudes 2020-2026 |

| Code postal | 12720 |

| Code commune | 12211 |

| Démographie | |

| Gentilé | Saint-Andréains ou Saint-Andribens |

| Population municipale |

134 hab. (2019 |

| Densité | 3,4 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 44° 09′ 11″ nord, 3° 15′ 32″ est |

| Altitude | Min. 396 m Max. 983 m |

| Superficie | 38,97 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Millau (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Tarn et Causses |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Géographie

Localisation

La commune est limitrophe du département du Gard.

|

Peyreleau | Veyreau |  | |

| N | Lanuéjols (Gard) | |||

| O Saint-André-de-Vézines E | ||||

| S | ||||

| La Roque-Sainte-Marguerite |

Site

Le village de Saint-André-de-Vézines (altitude 876 mètres) est situé à 23 km au nord-est de Millau par la route dans la région centrale du causse Noir, aux confins des anciennes provinces du Rouergue, du Languedoc et du Gévaudan.

Outre Millau, les autres grandes villes les plus proches par la route sont : Le Vigan (60 km), Rodez (90 km), Montpellier (115 km) et Alès (130 km).

Le village est accessible depuis la proche autoroute A75 par les sorties 44.1 (Aguessac) ou 47 (La Cavalerie).

Hydrographie

Réseau hydrographique

La commune est drainée par la Dourbie, le ravin du Riou Sec, le ravin de l'Adrech, le ravin de Montpla et par divers petits cours d'eau[1].

La Dourbie, d'une longueur totale de 71,9 km, prend sa source dans le massif de l’Aigoual,dans la commune d'Arphy (30) et se jette dans le Tarn à Millau, après avoir arrosé 10 communes[2].

Gestion des cours d'eau

Afin d’atteindre le bon état des eaux imposé par la Directive-cadre sur l'eau du , plusieurs outils de gestion intégrée s’articulent à différentes échelles pour définir et mettre en œuvre un programme d’actions de réhabilitation et de gestion des milieux aquatiques : le SDAGE (Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux), à l’échelle du bassin hydrographique, et le SAGE (Schéma d'aménagement et de gestion des eaux), à l’échelle locale. Ce dernier fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine. Trois SAGE sont mis en oeuvre dans le département de l'Aveyron[3].

La commune fait partie du SAGE Tarn amont, approuvé le , au sein du SDAGE Adour-Garonne. Le territoire de ce SAGE concerne une partie des bassins du Tarn de l’Aveyron et de l’Agout. Il couvre 69 communes, sur trois départements (Aveyron, Gard et Lozère) et deux régions, pour une superficie de 2 700 km2[4],[5]. Le pilotage et l’animation du SAGE et du contrat de rivière du Tarn-amont associé sont assurés par le Syndicat mixte du bassin versant du Tarn-amont (SMBVTAM), qualifié de « structure porteuse ». Cet organisme a été créé le et est constitué de neuf communautés de communes[6].

Climat

La commune bénéficie d’un « climat semi-continental », ou de marge de montagne, selon la typologie des climats en France définie en 2010. Ce type, qui concerne l'est et le sud-est aveyronais, constitue une transition entre les climats de montagne et le climat océanique altéré[7].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir cette typologie comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000[8]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après[7]. Avec le changement climatique, ces variables ont pu depuis évoluer. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales[9]. Cette évolution peut être constatée sur la station météorologique historique de Météo-France la plus proche, Millau-Soulobres, qui se trouve à 15 km à vol d'oiseau de la commune[10], où la température moyenne annuelle évolue de 10,7 °C pour la période 1971-2000[11], à 10,9 °C pour 1981-2010[12], puis à 11,3 °C pour 1991-2020[13].

Paramètres climatiques pour la commune sur la période 1970-2000

|

Milieux naturels et biodiversité

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[14]. Dans ce cadre, la commune fait partie d'un espace protégé, le Parc naturel régional des Grands Causses, créé en 1995 et d'une superficie de 327 937 ha, qui s'étend sur 97 communes. Ce territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine[15],[16],[17].

Sites Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d’intérêt écologique élaboré à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux ». Ce réseau est constitué de Zones spéciales de conservation (ZSC) et de Zones de protection spéciale (ZPS). Dans les zones de ce réseau, les États Membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[18].

Deux sites Natura 2000 ont été définis sur la commune au titre de la « directive Habitats »[19] :

- les « Gorges de la Dourbie », d'une superficie de 7 087 ha sur 6 communes dont 5 dans l'Aveyron et 1 dans le Gard, sont un magnifique ensemble de gorges avec parois et corniches calcaires dont la végétation est formée de pelouses xérothermiques, de landes (parcours à ovins), de taillis de chênes pubescents, de hêtres et de pins sylvestres[20] ;

- le « causse Noir et ses corniches », d'une superficie de 13 990 ha sur 9 communes du département, est un plateau calcaire et dolomitique avec pelouses sèches, forêts et taillis de chênes et de pins sylvestres, avec une bordure de falaises et de gorges[21] ;

et un au titre de la « directive Oiseaux »[19] :

- les « Gorges de la Dourbie et causses avoisinants », d'une superficie de 28 057 ha sur 13 communes dont 8 dans l'Aveyron et 5 dans le Gard, qui comprennent une grande partie du causse Noir, du causse du Larzac et du causse Bégon, ainsi que les gorges qui les séparent. Dix-sept espèces de l'annexe 1 se reproduisent sur le site, parmi lesquelles huit espèces de rapaces[22].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire.

Le territoire communal de Saint-André-de-Vézines comprend trois ZNIEFF de type 1[Note 2],[23] :

- les « Corniches du causse Noir » (1 985 ha), couvrant 8 communes du département[24] ;

- les « Gorges de la Dourbie et ses affluents » (14 060 ha), couvrant 11 communes dont 6 dans l'Aveyron et 5 dans le Gard[25] ;

- la « Partie orientale du causse Noir » (5 655 ha), couvrant 5 communes dont 3 dans l'Aveyron, 1 dans le Gard et 1 dans la Lozère[26] ;

et une ZNIEFF de type 2[Note 3],[23], le « causse Noir et ses corniches » (20 863 ha), qui s'étend sur 14 communes dont 10 dans l'Aveyron, 3 dans le Gard et 1 dans la Lozère[27].

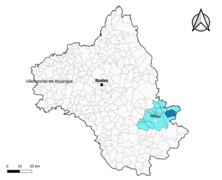

Carte des ZNIEFF de type 1 de la commune.

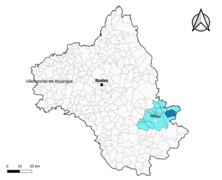

Carte des ZNIEFF de type 1 de la commune. Carte des ZNIEFF de type 2 de la commune.

Carte des ZNIEFF de type 2 de la commune.

Urbanisme

Typologie

Saint-André-de-Vézines est une commune rurale[Note 4],[28]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[I 1],[29].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Millau, dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 23 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[I 2],[I 3].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (79,8 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (80,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (46,3 %), forêts (33,5 %), terres arables (11,3 %), zones agricoles hétérogènes (8,9 %)[30].

Planification

La loi SRU du a incité fortement les communes à se regrouper au sein d’un établissement public, pour déterminer les partis d’aménagement de l’espace au sein d’un SCoT, un document essentiel d’orientation stratégique des politiques publiques à une grande échelle. La commune est dans le territoire du SCoT du Parc naturel régional des Grands Causses, approuvé le vendredi par le comité syndical et mis à l’enquête publique en décembre 2019. La structure porteuse est le Pôle d'équilibre territorial et rural du PNR des Grands Causses, qui associe huit communautés de communes, notamment la communauté de communes de Millau Grands Causses, dont la commune est membre[31].

La commune disposait en 2017 d'une carte communale approuvée et un plan local d'urbanisme était en élaboration[32].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Saint-André-de-Vézines est vulnérable à différents aléas naturels : inondations, climatiques (hiver exceptionnel ou canicule), feux de forêts et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque particulier, le risque radon[33],[34].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de la Dourbie. Les dernières grandes crues historiques, ayant touché plusieurs parties du département, remontent aux 3 et (dans le bassin du Lot, de l'Aveyron, du Viaur et du Tarn) et au (bassins de la Sorgues et du Dourdou)[35]. Ce risque est pris en compte dans l'aménagement du territoire de la commune par le biais du Plan de prévention du risque inondation (PPRI) du bassin de « La Dourbie »[36], approuvé le 15 mars 2010[37].

Le Plan départemental de protection des forêts contre les incendies découpe le département de l’Aveyron en sept « bassins de risque » et définit une sensibilité des communes à l’aléa feux de forêt (de faible à très forte). La commune est classée en sensibilité très forte[38].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont liés à la présence de cavités souterraines localisées sur la commune[39],[40].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Toutes les communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon le dossier départemental des risques majeurs du département établi en 2013, la commune de Saint-André-de-Vézines est classée à risque faible[41]. Un décret du a modifié la terminologie du zonage définie dans le code de la santé publique[42] et a été complété par un arrêté du portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français. La commune est désormais en zone 1, à savoir zone à potentiel radon faible[43].

Histoire

Saint-André-de-Vézines se situait primitivement entre la Combe et Roquesaltes du moins dans les temps gallo-romains. L’abbé Hermet y mentionna une villa. Son emplacement actuel mentionné dès 1098 a été déterminé par les seigneurs de Montméjean et par la source située près de la mare. D'après des chroniqueurs locaux, le village de Saint-André-de-Vézines serait bâti sur des fonds de cabanes : petites grottes aménagées en étables. Dans les caves de certaines demeures, cela pourrait être vraisemblable[44].

Montméjean est chef-lieu en mairie en 1799 et comprend les communes de Montméjean, la Roque-Sainte-Marguerite, Saint Véran, Veyreau et le Maynial-Saint Jean des Balmes. Le , les communes de Veyreau et le Maynial-Saint Jean des Balmes et Montméjean sont réunies et prennent le nom de « Saint-André-de-Vézines » où se situe le nouveau chef-lieu. Le , la commune de Veyreau est distraite de la mairie de Saint-André-de-Vézines. La ferme de la Roujarie est réunie à Saint-André-de-Vézines et celle des Mourgues est réunie à Veyreau en 1803[44].

Toponymie

Le village doit l’origine de son nom d’une part à l’apôtre saint André de Bethsaïde, frère de saint Pierre, et d’autre part au culte voué à la brebis. Saint André fut pêcheur du lac de Tibériade avec son frère Simon Pierre (saint Pierre : patron actuel de la paroisse), il est pour cette raison devenu patron des pêcheurs et des poissonniers ; et, comme il pêchait au filet, il est aussi patron des cordiers. On peut se demander pourquoi avoir donné le nom de ce saint à une paroisse aussi dépourvue d’eau. Une réponse peut cependant s’envisager : l’apôtre saint André était jadis invoqué par les jeunes filles en mal de mari et par les femmes stériles pour avoir des enfants (Du Broc de Ségange, 1887). Le nom latin Andréas, grec Andros, signifie homme fort, saint André est aussi reconnu pour guérir la coqueluche.

C’est en 1326 que l’on pourra lire pour la première fois dans un acte le terme « Sanctus Andreas de Ovezinis ». En 1355 elle devient « Sancti Andrée de Ovesinis » (Saint-André du pays des brebis). Les racines du mot Vézines proviendraient du bas-latin Ovedinas ou Ovezinas qui signifierait en transcription latérale : lieu d’élevage d’ovins. C’est en tout cas ce qu’a pu noter le chanoine Hermet qui cite, d’après la Notitia jurium Ecclesiae Vabrensis, dressée par Mgr Bertrand de Pebrac en 1355, l’église de Saint-André par ces termes : Ecclesia Sancti Andrée de Ovesinis, de presentatione Archidiaconi Amiliavi in Ecclesia Ruthenenso. Ce mot Ovesinis, qui est donc la forme ancienne de Vézines, pourrait bien dériver du mot latin Ovis, brebis, de sorte que le nom de la paroisse toujours selon Hermet, tirerait son origine des troupeaux de brebis élevées sur le causse Noir et signifierait Saint-André du pays des brebis, des brebis dont le lait servait à fabriquer du fromage de Roquefort[44].

Au cours des temps son appellation s’est modifié : Ovedinas, Ovezinas (1098), Saint Andréa de Ovézinis (1326), Sancti Andrée de Ovezinis (1355), Sancti Andréa de Vézines (1371), Saint-André de Vézines (1382), Saint André de Vésines (1727-1787), St André de Vizines (1746), Saint-André de Vézinnes (1788). Depuis 1830, c’est le vocable actuel qui est utilisé.

Politique et administration

Découpage territorial

La commune de Saint-André-de-Vézines est membre de la communauté de communes de Millau Grands Causses[I 4], un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé le dont le siège est à Millau. Ce dernier est par ailleurs membre d'autres groupements intercommunaux[45].

Sur le plan administratif, elle est rattachée à l'arrondissement de Millau, au département de l'Aveyron et à la région Occitanie[I 4]. Sur le plan électoral, elle dépend du canton de Tarn et Causses pour l'élection des conseillers départementaux, depuis le redécoupage cantonal de 2014 entré en vigueur en 2015[I 4], et de la troisième circonscription de l'Aveyron pour les élections législatives, depuis le dernier découpage électoral de 2010[46].

Saint-André-de-Vézines dans l'intercommunalité en 2020.

Saint-André-de-Vézines dans l'intercommunalité en 2020. Saint-André-de-Vézines dans le canton de Tarn et Causses en 2020.

Saint-André-de-Vézines dans le canton de Tarn et Causses en 2020. Saint-André-de-Vézines dans l'arrondissement de Millau en 2020.

Saint-André-de-Vézines dans l'arrondissement de Millau en 2020.

Élections municipales et communautaires

Élections de 2020

Le conseil municipal de Saint-André-de-Vézines, commune de moins de 1 000 habitants, est élu au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours[47] avec candidatures isolées ou groupées et possibilité de panachage[48]. Compte tenu de la population communale, le nombre de sièges à pourvoir lors des élections municipales de 2020 est de 11. Sur les seize candidats en lice[49], onze sont élus dès le premier tour, le , correspondant à la totalité des sièges à pourvoir, avec un taux de participation de 48,05 %[50]. Christian Boudes est élu nouveau maire de la commune le [51].

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés parmi les conseillers municipaux élus en suivant l’ordre du tableau (maire, adjoints puis conseillers municipaux) et dans la limite du nombre de sièges attribués à la commune au sein du conseil communautaire[52]. Un siège est attribué à la commune au sein de la communauté de communes de Millau Grands Causses[53].

Liste des maires

D'après délibérations communales, et journal L'écho de la Dourbie cité par Marc Parguel, Saint-André-de-Vézines, la vie du village autrefois.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[56]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[57].

En 2019, la commune comptait 134 habitants[Note 6], en augmentation de 4,69 % par rapport à 2013 (Aveyron : +0,67 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

De tout temps, on a appelé les paroissiens de Saint-André-de-Vézines, « los engruna chipelet, lous engruno chipelets » ceux qui égrènent le chapelet, car les Saint-Andribens avaient l’habitude d’être dévots. La tradition orale veut aussi qu’on leur ai donné cette appellation parce que le dimanche matin pour aller à la messe dominicale, la distance pour aller d’une ferme à l’église paroissiale était mesurée au nombre de dizaines de chapelets récités. Le village se maintient mais a beaucoup perdu. À l’époque, il y avait 45 familles, maintenant il y a vingt familles dont beaucoup de retraités[60],[44]

Économie

Emploi

| Division | 2008 | 2013 | 2018 |

|---|---|---|---|

| Commune[I 5] | 6,6 % | 6,7 % | 4,8 % |

| Département[I 6] | 5,4 % | 7,1 % | 7,1 % |

| France entière[I 7] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 83 personnes, parmi lesquelles on compte 68,7 % d'actifs (63,9 % ayant un emploi et 4,8 % de chômeurs) et 31,3 % d'inactifs[Note 7],[I 5]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et département, alors qu'en 2008 il était supérieur à celui du département et inférieur à celui de la France.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Millau, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 1],[I 8]. Elle compte 32 emplois en 2018, contre 29 en 2013 et 30 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 54, soit un indicateur de concentration d'emploi de 58,6 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 48,3 %[I 9].

Sur ces 54 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 21 travaillent dans la commune, soit 39 % des habitants[I 10]. Pour se rendre au travail, 81,5 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 3,7 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 14,8 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 11].

Activités hors agriculture

25 établissements[Note 8] sont implantés à Saint-André-de-Vézines au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 9],[I 12]. Le secteur de l'industrie manufacturière, des industries extractives et autres est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 32 % du nombre total d'établissements de la commune (8 sur les 25 entreprises implantées à Saint-André-de-Vézines), contre 17,7 % au niveau départemental[I 13].

Agriculture

| 1988 | 2000 | 2010 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|

| Exploitations | 0 | 0 | 0 | 7 |

| SAU[Note 10] (ha) | 0 | 0 | 0 | 2 723 |

La commune est dans les Grands Causses, une petite région agricole occupant le sud-est du département de l'Aveyron[61]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 11] sur la commune est l'élevage d'ovins ou de caprins[Carte 2]. Sept exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune sont dénombrées lors du recensement agricole de 2020[Note 12] (aucune en 1988). La superficie agricole utilisée est de 2 723 ha[63],[Carte 3],[Carte 4].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Lavogne gallo-romaine.

- Moulin de Corps sur la Dourbie.

- Église Saint-André au toit de lauze.

- Croix en fer forgée de 1786.

- Château ruiné de Montméjan[64].

- Église Saint-André

- Cave du village de Montméjean.

- Gorges de la Dourbie à Montméjean.

- Village de Montméjean.

- Château de Montméjean.

- Vallée de la Dourbie au moulin de Corp.

Personnalités liées à la commune

- François Dupuy-Montbrun (1746-1792), militaire et homme politique né sur la commune.

Héraldique

|

Blason | D’or, à un sautoir de gueules, chargé d’une tête de brebis d’argent ; au chef bastillé cousu d’azur, chargé de la croix du Pechounes d’argent, se mouvant de la partition, portant l’inscription de sable « 1665 » et accostée de deux étoiles d’or. |

|---|---|---|

| Détails | Le sautoir est la représentation iconographique de saint André qui a été crucifié sur une croix de cette forme.

La tête de brebis symbolise le déterminant du nom du village et indique l’importance de l’élevage ovin dans le secteur. Les couleurs or et gueules sont celles du Rouergue, pays de France où se situe le village. Le chef bastillé d’azur symbolise l’ancien château de Montméjean. Sa couleur azur avec les deux étoiles d’or sont la reprise partielles des armes de Mommejan, seigneur du lieu. Son blason exact est « D’argent à deux lévriers rampants de gueules, colletés d’argent; au chef d’azur chargé de trois étoiles d’or ». La reprise intégrale du blason d’un seigneur étant interdite pour les municipalités, il suffit d’en emprunter un ou plusieurs éléments. La croix représente celle qui s’élève à l’entrée de VESSAC. Elle date de 1665 et est la plus ancienne croix en pierre du Causse-Noir. Les ornements sont deux branches de sapin de sinople, fruitées d’or, mises en sautoir par la pointe et liées d’or afin de représenter le Causse-Noir qui doit son nom à ses forêts de pins de couleur sombre. Le listel d'argent porte le nom de la commune en lettres majuscules de sable. La couronne de tours dit que l’écu est celui d’une commune ; elle n’a rien à voir avec des fortifications. Les armées adopté en février 2006.Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Marc Parguel (préf. Robert Lapeyre), La petite histoire de Saint-André-de-Vézines : histoire du village et de ses environs des origines à nos jours, Millau, M. Parguel, , 183 p., ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 20 cm (ISBN 2-9519807-0-1, BNF 39049173)

- Marc Parguel, Saint-André-de-Vézines : la vie du village autrefois, Millau, M. Parguel, , 88 p., ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm (ISBN 2-9519807-1-X, BNF 39255314)

- (oc + fr) Christian-Pierre Bedel (préf. Pierre Bloy), Peiralèu : La Cressa, Mostuèjols, Ribièira, La Ròca, Sent-Andriu, Vairau / Christian-Pierre Bedel e los estatjants del canton de Peiralèu, Rodez, Mission départementale de la culture, coll. « Al canton », , 270 p., ill., couv. ill. ; 28 cm (ISBN 2-907279-43-2, ISSN 1151-8375, BNF 37108861)

Articles connexes

- Liste des communes de l'Aveyron

Liens externes

- Saint-André-de-Vézines sur le site de l'Institut géographique national

- Insee - Chiffres clés : Saint-André-de-Vézines.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[62].

- Cartes

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

Site de l'Insee

- « Commune urbaine-définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « Code officiel géographique- Rattachements de la commune de Saint-André-de-Vézines » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Saint-André-de-Vézines » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans l'Aveyron » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Saint-André-de-Vézines » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Saint-André-de-Vézines » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans l'Aveyron » (consulté le ).

Autres sources

- « Fiche communale de Saint-André-de-Vézines », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Occitanie (consulté le )

- Sandre, « la Dourbie »

- « Les outils de gestion de la rivière », sur le site du Conseil départemental de l'Aveyron (consulté le )

- « SAGE Tarn amont- Documents », sur https://www.gesteau.fr/ (consulté le )

- « SAGE Tarn amont - Etat des lieux - introduction », sur https://www.gesteau.fr/ (consulté le )

- site officiel du SMBVTAM

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Définition d’une normale climatologique », sur http://www.meteofrance.fr/ (consulté le )

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-André-de-Vézines et Millau », sur https://fr.distance.to/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Millau-Soulobres - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Millau-Soulobres - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Millau-Soulobres - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le )

- « Qu'est-ce qu'un parc naturel régional ? », sur https://www.parc-grands-causses.fr/ (consulté le )

- « PNR des Grandes Causses - découverte du patrimoine », sur https://www.parc-grands-causses.fr/ (consulté le )

- « PNR des Grandes Causses - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Réseau européen Natura 2000 », sur le site du Ministère de la transition écologique et solidaire (consulté le )

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Saint-André-de-Vézines », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000FR7300850 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « site Natura 2000FR7300855 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « site Natura 2000FR7312007FR73008719 octobre 2020 »

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Saint-André-de-Vézines », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « Corniches du Causse Noir » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « ZNIEFF les « Gorges de la Dourbie et ses affluents » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « ZNIEFF la « Partie orientale du Causse Noir » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « ZNIEFF le « Causse Noir et ses corniches » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole) », sur www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Le SCOT du PNR des Grands Causses - présentation générale », sur https://www.parc-grands-causses.fr/ (consulté le )

- « Etat par commune des POS, PLU et cartes communales », sur https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/ (consulté le )

- [PDF]« Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l'Aveyron - Liste des risques par commune », sur http://www.aveyron.gouv.fr/ (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Saint-André-de-Vézines », sur Géorisques (consulté le )

- [PDF]« Dossier départemental des risques majeurs de l’Aveyron – risque d’inondation », sur le site de la préfecture de l’Aveyron (consulté le )

- « Dossier PPRI », sur le site de la préfecture de l’Aveyron (consulté le )

- [PDF]« Arrêté préfectoral d’approbation du PPRI », sur le site de la préfecture de l’Aveyron (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de l’Aveyron - Le risque feu de forêt », sur le site de la préfecture départementale (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Saint-André-de-Vézines », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- [PDF]« Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l'Aveyron - Risque mouvement de terrain », sur http://www.aveyron.gouv.fr/ (consulté le )

- [PDF]« Dossier départemental des risques majeurs de l'Aveyron - le risque radon », sur le site de la préfecture de l’Aveyron (consulté le )

- « Article R1333-29 du code de la Santé publique », sur https://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le )

- « Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français », sur https://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le )

- Extrait de la petite histoire de Saint André de Vézines,Marc Parguel,2003

- « communauté de communes de Millau Grands Causses - fiche descriptive au 10 octobre 2020 », sur https://www.banatic.interieur.gouv.fr/ (consulté le )

- « Découpage électoral de l'Aveyron (avant et après la réforme de 2010) », sur http://www.politiquemania.com/ (consulté le ).

- Article L. 252 du Code électoral

- « Municipales : le mode de scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants », sur https://www.vie-publique.fr/, (consulté le )

- « Candidatures au 1er tour pour Saint-André-de-Vézines », sur site du ministère de l'Intérieur (consulté le ).

- « Résultats du 1er tour pour Saint-André-de-Vézines », sur le site du Ministère de l'Intérieur (consulté le )

- « Répertoire national des élus - version du 3 septembre 2020 », sur https://www.data.gouv.fr/ (consulté le )

- « Conseillers communautaires : les règles de l'élection », sur https://www.vie-publique.fr/ (consulté le )

- « Arrêté interpréfectoral du 26 septembre 2019 portant composition du conseil communautaire de la communauté de communes Millau Grands Causses à compter du prochain renouvellement général des conseils communaux », sur http://www.lozere.gouv.fr/ (consulté le )

- « Résultats des élections municipales 2020 », sur le site du Télégramme de Brest (consulté le )

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le )

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Entretien oral, Roger Baumel, 2003

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Saint-André-de-Vézines - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Montméjean (Saint-André-de-Vézines, Causse Noir)

- Portail des communes de France

- Portail du Massif central

- Portail de l’Aveyron et du Rouergue

На других языках

[de] Saint-André-de-Vézines

Saint-André-de-Vézines (okzitanisch Sant Andrieu) ist eine französische Gemeinde mit 134 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Aveyron und in der Region Okzitanien (vor 2016 Midi-Pyrénées). Sie gehört zum Kanton Tarn et Causses ium Arrondissement Millau. Die Einwohner werden Saint-Andréains genannt.[en] Saint-André-de-Vézines

Saint-André-de-Vézines (French pronunciation: [sɛ̃.t‿ɑ̃dʁe də vezin]; Occitan: Sant Andrieu) is a commune in the Aveyron department in southern France.[es] Saint-André-de-Vézines

Saint-André-de-Vézines es una comuna francesa situada en el departamento de Aveyron, en la región de Occitania.- [fr] Saint-André-de-Vézines

[ru] Сент-Андре-де-Везин

Сент-Андре́-де-Вези́н (фр. Saint-André-de-Vézines, окс. Sent Andrieu de Vesinas или Sent Andrieu d’Ovesinas) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Пейрело. Округ коммуны — Мийо.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии